- 玛莎·葛兰姆

玛莎·葛兰姆

人物经历

1893年5 月11日生于匹兹堡,高中毕业后在洛杉矶坎诺克学校学习舞蹈。

1893年5 月11日生于匹兹堡,高中毕业后在洛杉矶坎诺克学校学习舞蹈。

1916年进入丹尼斯肖恩舞蹈学校进一步深造,毕业后成为丹尼斯肖恩舞蹈团的演员。

1923年加入格林威治村轻歌舞剧团。

1924年前往纽约伊斯门音乐学校任 教,同时从事现代舞的创作。

1926年在纽约第1次独立举办个人舞蹈演出会。

2018年10月30日-31日,主创舞剧《寂静悲喜》在中国国家大剧院演出。[1]

自创技巧

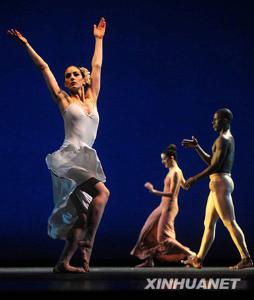

葛蓝姆在创作实践中逐渐探索和形成了一整套系统化的现代舞技巧和训练方法。这种技巧的特点是注重人的脊柱活动,动作以躯干的收缩和伸展为主,四肢 向外伸张,特别是创造和发展了在地面上起伏的技巧。她认为,舞蹈既是一种叙事手段,也表现着人的精神和感情实质,要揭示“内在 的人”。她的作品题材、体裁都很广泛,有独 舞小品,也有大型舞剧。作品或是取材于古希腊罗马神话、宗教、民间传说,或是 取材于美国现实生活,此外还有抽象地解释音乐的。她在舞台美术方面曾得到日 本雕刻家野口勇的合作,大胆使用了立体的雕塑布景来代替传统的布景。作为现 代舞的重要代表人物,她对现代舞的创作和表演,对音乐喜剧、歌剧甚至电影、电视,都产生过重大影响。

葛蓝姆在创作实践中逐渐探索和形成了一整套系统化的现代舞技巧和训练方法。这种技巧的特点是注重人的脊柱活动,动作以躯干的收缩和伸展为主,四肢 向外伸张,特别是创造和发展了在地面上起伏的技巧。她认为,舞蹈既是一种叙事手段,也表现着人的精神和感情实质,要揭示“内在 的人”。她的作品题材、体裁都很广泛,有独 舞小品,也有大型舞剧。作品或是取材于古希腊罗马神话、宗教、民间传说,或是 取材于美国现实生活,此外还有抽象地解释音乐的。她在舞台美术方面曾得到日 本雕刻家野口勇的合作,大胆使用了立体的雕塑布景来代替传统的布景。作为现 代舞的重要代表人物,她对现代舞的创作和表演,对音乐喜剧、歌剧甚至电影、电视,都产生过重大影响。

所获荣誉

1969年格雷厄姆宣布退出舞台,但仍从事著述和舞蹈创作,包括帮助外国舞蹈 团编排舞蹈。她曾荣获1956年舞蹈杂并奖,1960年凯佩齐奥奖,1965年白杨树奖和 1976年美德奖。1966年被授予哈佛大学荣誉艺术博士学位。1973年她撰写的《玛 莎·格雷厄姆笔记》一书出版。1976年出版了她的作品全集,包括她近60年艺术 生涯中创作的150部作品,其中著名的有:《阿巴拉契亚山的春天》(1944)、《黑夜的旅程》(1947)、《克莱门斯特拉》(1958)、《旅途神话》(1973)和《梦》等 。

1969年格雷厄姆宣布退出舞台,但仍从事著述和舞蹈创作,包括帮助外国舞蹈 团编排舞蹈。她曾荣获1956年舞蹈杂并奖,1960年凯佩齐奥奖,1965年白杨树奖和 1976年美德奖。1966年被授予哈佛大学荣誉艺术博士学位。1973年她撰写的《玛 莎·格雷厄姆笔记》一书出版。1976年出版了她的作品全集,包括她近60年艺术 生涯中创作的150部作品,其中著名的有:《阿巴拉契亚山的春天》(1944)、《黑夜的旅程》(1947)、《克莱门斯特拉》(1958)、《旅途神话》(1973)和《梦》等 。

-

玛莎拉蒂Levante、总裁杰尼亚限量版上市 新增入门款

2025-11-01 08:53:43 查看详情 -

奥迪r8gt报价 玛莎拉蒂GT和奥迪R8哪个好

2025-11-01 08:53:43 查看详情 -

玛莎拉蒂标志 马沙拉蒂的标志是什么样的

2025-11-01 08:53:43 查看详情 -

凯迪拉克300c 为什么说三大伪豪车是捷豹凯迪拉克玛莎拉蒂?

2025-11-01 08:53:43 查看详情 -

玛莎拉蒂车友会 ms豪脉车友俱乐部怎么加入

2025-11-01 08:53:43 查看详情 -

谭明明撞宝马事件 宝马撞玛莎拉蒂怎么办

2025-11-01 08:53:43 查看详情 -

13款玛莎拉蒂总裁内饰是什么皮子

2025-11-01 08:53:43 查看详情 -

玛莎拉蒂质量为什么差

2025-11-01 08:53:43 查看详情 -

玛莎拉蒂GT和奥迪R8哪个好

2025-11-01 08:53:43 查看详情

求购

求购