- 巴里布

巴里布

剧情介绍

巴里布(5)影片讲述在1975年印尼入侵东帝汶期间,五名澳大利亚记者被枪击的事件。本片实际上是通过第六位澳大利亚人的视角来讲述,罗杰·伊斯特是那场灾难中的幸存者。[1]

巴里布(5)影片讲述在1975年印尼入侵东帝汶期间,五名澳大利亚记者被枪击的事件。本片实际上是通过第六位澳大利亚人的视角来讲述,罗杰·伊斯特是那场灾难中的幸存者。[1]

巴里布

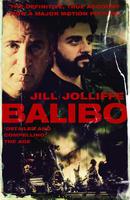

译 名 巴里布

片 名 Balibo

年 代 2009

国 家 澳大利亚

类 别 惊悚

语 言 英语

字 幕 英文

片 长 107mins

导 演 罗伯特·科侬利 Robert Connolly

主 演 安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia ....Roger East

内森·菲利普斯 Nathan Phillips

奥斯卡·伊撒克 Oscar Isaac ....Jose Ramos-Horta

编剧: Robert Connolly, David Williamson

影名: Balibo

导演: Robert Connolly

简体中文名: 巴里布

制片国家/地区: 澳大利亚

上映日期: 2009

语言: 英语

imdb编号: tt1111876

主演: 安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia ....Roger East, 内森·菲利普斯 Nathan Phillips, 奥斯卡·伊撒克 Oscar Isaac ....Jose Ramos-Horta

又名: 巴里布

幕后制作

“巴里布五人组”事件仍是困扰澳大利亚与印尼之间的阴影。34年前,五名澳电视记者尝试拍摄印尼入侵当时葡属殖民地东帝汶时丧生,而此事未得到官方妥善解决。于2009年公映的影片《巴里布》引起了澳方对此事的再次关注。

五名记者于1975年10月死于印尼边陲小镇巴里布,遗体不久得以下葬。印尼方一直称这五人是在印尼士兵与独立战士的交火中丧生的。尽管此种解释曾遭死者家属的强烈不满,澳方出于维持两国关系的考虑,从未对此说法有过任何质疑。

澳方对此事的缄默态度两年前才被打破。新南威尔士州的一名验尸官发现五名记者是被印尼特种部队战士蓄意杀害的,而这是上尉Yunus Yosfiah的命令,为了阻止他们披露印尼对巴里布的袭击。澳大利亚总统凯文·路德(时为反对党领袖)立即回应道,“对此有责任的人应付出代价”。这份报告仍旧由警方保管。

影片《巴里布》艰难地重述了五位记者的死亡事件,故事是以第六位记者罗杰·伊斯特的视角展开的。罗杰去追查前五位记者的情况,不幸在印尼部队到达帝力时遭枪杀。年轻的记者们正在某地冒险拍摄,其与外界的联系不久就被切断了。当印尼部队逼近时,五人组成员之一的格雷格·沙克尔顿为了保命,在一面墙上勾勒下澳大利亚国旗。影片导演罗伯特·科侬利称,他拍此片不仅要揭露记者们以及数以千计的东帝汶人的无辜死去,还要表达完全混乱状态下国家标志是毫无意义可言的。

国际法律专家本·索尔则表示,既然秩序得以恢复,巴里布五人的死因应被追诉为战争罪而开庭审判。克诺利则希望印尼和澳大利亚双方终将一丝不苟地对待事实真相。然而,由于双方关系从未得到改善,加之印尼一直不愿调查苏哈多1998年之前独裁时的种种不良事件,这一真相也许终将不见天日。

Balibo巴里布真实的力量

by @xinl.ve 091228

24年的独立事业,183000人的死亡,联合国大会上,被放逐的Jose Ramos-Horta[若泽·拉莫斯·奥尔塔]孤独的身影(见下图)。电影《Balibo[巴里布]》到了这一刻,图穷匕首见。继《Waltz With Bashir[与巴什共舞]》后,又一部“杀人”的电影,剧情电影变成真实记录,原本无谓的“假象”变成确有其事,印尼又干了一件好事,不过苦难者从在印华裔变成了邻居East Timor[东帝汶]。

事件的背景和人物看本文后的帮助文档。把一个国家的命运和一个孤独的背井离乡者的奋斗和在一起后,电影具有了震撼的力量。Balibo事件中死亡的5个澳大利亚记者和努力揭露事件真相的Roger East的不幸,是电影直观呈现的感受,但远远不如历史的真相给人的情绪复杂。原因之一可能是我们不了解东帝汶的历史,不知道于他们如雷贯耳的奥尔塔,也不知道为东帝汶牺牲的异国友人Roger East,假如有了一定的背景知识,然后再去寻找更鲜活的形象,或许电影会不那么让人难熬。

直接去叙述东帝汶的独立战争,要成为一部悲情史诗,驾驭难度可想而知。五个年轻生命的最后旅程,Roger和奥尔塔在困境中的种种挣扎,是电影《Balibo[巴里布]》在隔山打牛—-如本片中,Roger借澳大利亚人在东帝汶的死亡,来引起外界注意,从而关注东帝汶。冷酷一点说,电影太不煽情,太平淡如风。

对暴力和种族灭绝好似习以为常,也就不太在意寥寥几个人的任人宰割,他们可能有家庭、爱人和子女,但他们依然是“别人”,不是我,一个观众,牵挂的对象。对奥尔塔和Roger East也同样如此,好像人物都没有非常闪光的品质,不能一下就抓住人心。悲痛、苦难、牺牲和死亡,不如孤独和无助的奥尔塔的身影,那一刻能体会到国破家亡,无依无靠的凄徨。

30年间,The world turned a blind eye。

帮助文档:

East Timor[东帝汶],国土面积14,874平方公里,人口一百万。1975年脱离葡萄牙殖民政府,预备实行民族自决。1975年11月28日单方面宣布东帝汶独立,成立东帝汶民主共和国。同年12月,印尼军队“进入”东帝汶,1976年宣布东为印尼第27个省。1999年1月,印尼总统哈比比同意东帝汶通过全民公决选择自治或脱离印尼,1999年8月30日在联合国主持下就东独立问题举行全民公投,宣布独立建国,2002年5月20日联合国向东帝汶移交政权,东帝汶正式独立建国。

Jose Ramos-Horta[若泽·拉莫斯·奥尔塔]本片的主角,1996年诺贝尔和平奖得主,诺贝尔委员会这样叙述他的获奖理由:“奥尔塔是东帝汶独立事业自1975年以来的国际发言人。最近他通过‘和解谈判’为该地区制订和平方案做出了重要贡献。”在印尼军队进入东帝汶的前几天,奥尔塔离开东帝汶,到纽约联合国总部。作为东帝汶的海外代表,年仅26岁的奥尔塔成为在联合国安理会发表演说的最年轻的政治家。在奥尔塔等人的努力下,联合国通过了要求印尼从东帝汶撤军、给予东帝汶人民自决权利的决议。 1975年至1985年间,奥尔塔任东帝汶独立革命阵线常驻联合国代表,并致力于推动一个旨在结束东帝汶战乱的和平方案。

—–摘自某自恋成为少女启蒙导师拘束的搜索百科

枪炮从不给正义面子

澳洲电影《巴里布》本没想看,有今年墨尔本国际电影节留下的阴影,也有对此类影片的小偏见。像这种一开始就藏着猫腻的政治片,要翻旧账,继而上下求索,总觉得像一场秀。相比较不差毫厘地背着演讲稿,为主人代言的聪明鹦鹉;我更喜欢看拎着个酒瓶子,醉醺醺地在台上说自己话的大猩猩。

料到肯定会涉及印尼与澳洲两家人的恩恩怨怨,我对政治不敢兴趣,也有自知之明,毕竟是真不懂啊。掰了,好了,再掰,再好,这政治不比结婚离婚,总有一大堆弄不懂的秘密牵扯在内,所以不懂也就不能胡说八道。

突然决定看这部影片,完全是好奇心使然。前一段时间看到环球报上的一则新闻,是有关此片在印度尼西亚被禁映的消息,印方以扭曲事实为由做出护国的反应。这不失为有效的电影宣传广告,的确轻易地让人留下了很深的印象。

影片讲述的历史事件发生在1975年,时值印尼正全面攻占葡属殖民地东帝汶,五名澳大利亚记者赴东帝汶报道战事,在东帝汶的边陲小镇巴里布,五名记者全部被印尼士兵枪杀,并焚烧尸体。以相关史料及影片为证,这便是事实。至于印方一直称这五人是在印方士兵与东帝汶独立革命阵线战士交火中丧生,从被殖民的立场出发,这还真有点像狡辩。孰是孰非可以判断,但因两国的关系及印方的态度,恐难证实,在这也就没有说的必要了。

说到电影本身,全片用了三条线引述这桩杀害五名澳洲记者的历史事件,以见证人的视角,用回忆追述的方式。三条线穿插进行,用幸存的见证人朱莉安娜的口述,先绘制出故事的脉络,然后用第六位记者,也就是本片的主角罗杰,随他寻求真相的脚步,在故事中还原了五位无冕之王在东帝汶的前后遭遇。

同时又演绎了另一出悲剧。罗杰也未能幸免,虽然经历了枪林弹雨,并捡回了一条命,找出了事实真相,但因拒绝了奥尔塔的建议,放弃了撤离的机会,结果还是‘英勇’牺牲了。在朱莉安娜家的餐厅,罗杰一个人痛苦啜泣,那是让我十分感动的地方。没办法,我看不得大男人落泪,多糟糕的电影,看到这类桥段,我都捧场。

影片中关于罗杰惨死的画面渲染得极其壮烈,那一组镜头很折磨人,漫长的混乱画面,一句我是澳大利亚人,多重的悲情都在消耗中失去了分量。气氛要烘托,高境界要装出来,这段很露怯。其实看五个年轻记者在墙上画澳大利亚国旗,时不时点澳大利亚的名字,就感觉到了整个剧组无比强大的爱国精神。这种东西还是不要外露,有时低调是最高的高调。

不可避免地用影片再现若泽.拉莫斯.奥尔塔,东帝汶脱离印尼独立后的第二位总统,在我看来,这是本片让我产生好奇的另一看点。虽然这样想,但看过后确实没什么可了解吸收的。电影没有露骨地为他唱赞美诗,也没有把他刻画成激进的好战分子,纵观比较浅显、温和,这也算没有亏待他。75年,奥尔塔毕竟年轻。电影不过是利用这么一个角色,为观众了解真相穿针引线而已,只要把他忧国忧民、忠诚爱国、充满激情表现出来,基本达到了影片的要求,同时也绕过了针对政治人物的话题。

整部影片还算可以,想了解这段历史的可以看看,但不要奢望,有些缓慢的节奏可能恼到你,场景变幻出虎头蛇尾的感觉可能让你不爽,亦真亦幻的战争画面也可能困惑你,只要忽略掉,感受你想要的就好。没有深刻地剖析政治问题,不知是遗憾还是明智之举。只提到过一两次美国与联合国,调调是单薄了点儿,但还是好过彻底装糊涂。

晃动的镜头带出的纪实感还算不错,影片中有几段东帝汶背景音乐,只知一首,是独立革命阵线士兵征战前唱的哭泣战争的歌(这在片中提到),其他几首就不知名了,像悲伤的民谣,很好地配合了画面。想想我记住的都是些蹩脚的镜头,唯一有点冲击力的,就属五位记者被杀的那段,真是罪过。

求购

求购