- 地震预警

地震预警

技术原理

地震的成因是由于地下几公里至数百公里的岩体发生突然破裂和错动。而这些破裂和错动释放的能量又以地震波的形式向四周辐射出去。地震波是一种机械波,具有一定的传播速度,当地震发生后,要等相应的地震波传播到人所在的位置。这个时间差给地震预警留下了空间。

地震发生时,首先出现的是上下震动的P波,震动幅度较小,要过大约10秒到1分钟时间,水平运动的S波才会到来,造成严重破坏。地震预警就是利用地震发生后,P波与S波之间的时间差。原理上,在距离震源50公里内的地区,会在地震前10秒收到预警信息;90-100公里内的地区,能提前20多秒收到预警信息。根据数据准确估计震级、震中位置以及快速估计地震对预警目标的影响等。

功能介绍

一般来说,地震波的传播速度是每秒几公里,而电波的速度为每秒30万公里。因此,如果能够利用实时监测台网获取的地震信息,以及对地震可能的破坏范围和程度的快速评估结果,就有利用破坏性地震波到达之前的短暂时间发出预警。

研究表明,如果预警时间为3秒,可使伤亡率减少14%;如果预警时间为10秒和60秒,则可使人员伤亡分别减少39%和95%。

两者区别

“地震预警”并非“地震预报”,两者不属同一概念。地震预报是对尚未发生、但有可能发生的地震事件事先发出通告;而“地震预警”是指突发性大震已发生、抢在严重灾害尚未形成之前发出警告并采取措施的行动,也称作“震时预警”。

地震预警(earthquake early warning),不是地震预测或预报。地震预警是指在地震发生以后,抢在地震波传播到设防地区前,向设防地区提前几秒至数十秒发出警报,以减小当地的损失。

地震预报是对尚未发生、但有可能发生的地震事先发出通告;地震预警则是指在地震发生以后,抢在地震波传播到设防区域前,向其提前几秒至数十秒发出警报,以告知当地人们采取应急措施,尽可能减少伤亡。

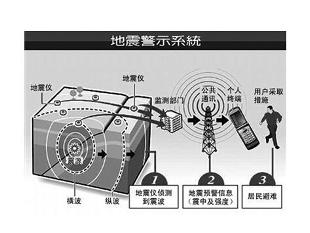

设备结构

地震预警系统地震预警系统是指实现地震预警的配套设施。按照系统响应的顺序可包括:地震监测台网、地震参数快速判测系统、警报信息快速发布系统和预警信息接受终端。整套系统的特点是高度集成、实时监控、飞速响应,尤其是飞速响应这一点至关重要。因为地震预警系统其实就是在和地震波赛跑,多跑赢一秒,就能多获得一秒的应对时间,用分秒必争来形容最为恰当不过地震预警系统的工作原理就在于可以探测到地震发生最初时发射出来的无破坏性的地震波(纵波即P-波,primary wave),而破坏性的地震波(横波即S-波,secondary wave)由于传播速度相对较慢则会延后10~30秒到达地表。深入地下的地震探测仪器检测到纵波(P-波)后传给计算机,即刻计算出震级、烈度、震源、震中位,于是预警系统抢先在横波(S-波)到达地面前10~30秒通过电视和广播发出警报。并且,由于电磁波比地震波传播得更快,预警也可能赶在P波之前到达。

地震预警系统地震预警系统是指实现地震预警的配套设施。按照系统响应的顺序可包括:地震监测台网、地震参数快速判测系统、警报信息快速发布系统和预警信息接受终端。整套系统的特点是高度集成、实时监控、飞速响应,尤其是飞速响应这一点至关重要。因为地震预警系统其实就是在和地震波赛跑,多跑赢一秒,就能多获得一秒的应对时间,用分秒必争来形容最为恰当不过地震预警系统的工作原理就在于可以探测到地震发生最初时发射出来的无破坏性的地震波(纵波即P-波,primary wave),而破坏性的地震波(横波即S-波,secondary wave)由于传播速度相对较慢则会延后10~30秒到达地表。深入地下的地震探测仪器检测到纵波(P-波)后传给计算机,即刻计算出震级、烈度、震源、震中位,于是预警系统抢先在横波(S-波)到达地面前10~30秒通过电视和广播发出警报。并且,由于电磁波比地震波传播得更快,预警也可能赶在P波之前到达。

当地震发生后,离震中最近的几个预警台站会陆续接收到地震信号,触发地震参数快速判测系统;在收到信号的几秒至十几秒内,快速判测系统会估算出地震的发震时刻,发震位置,震源的类型和震级的大小;然后利用这些参数模拟出相关区域内地面运动的强烈程度;根据模拟的结果,抢在相应地震波以前,向不同地区发出相应的预警信息。

部署要求

部署地震预警系统,是一个整体的社会工程,并不是一个简单的技术问题,需要综合考虑科技因素、经济因素和社会因素。仅有罗马尼亚、土耳其、墨西哥、台湾和日本拥有投入使用的地震预警系统,正在开发预警系统的国家和地区有美国加州、冰岛、瑞士、意大利、希腊、埃及和印度。据2004年《科学》杂志报道,日本2004年花费9000万美元完成的地震预警系统是最为全面的预警系统。值得注意的是,地震大国同时也是地震研究实力最为强劲的美国,仍没有实际运作的地震预警系统,因为有美国学者批评建设此类系统会挤占大量地震学的研究经费,不利于地震学的长期发展。

开发地震预警系统地区特点

1.地震发生频繁。如日本、台湾、墨西哥和美国加州都位于环太平洋地震带上,地震活动频繁。只有频繁的地震活动才需要频繁的地震预警,来减轻地震造成的损失。如果不能减少一定的损失,那么部署这套昂贵的系统本身就是一笔损失。

2.有较强的经济实力。地震预警系统由于整合度高,对地震台站密度有要求且需要长期不间断运作。地震预警系统的警报终端还需要与相关行业和部门合作开发,如电视台、铁道部门、工厂、医院等等,都需要装备相应的警报终端才能发挥预警系统的功效。因此预警系统的部署成本并不算是低廉,对当地可能有一个长期的经济压力。

3.设防区域小,预警价值高。日本,台湾均为整体设防,因为他们需要防御的总面积偏小,美国的地震预警系统主要也是针对旧金山周边区域。同时,这些防御区域经济相对发达,高科技产业密集,人口密度大,长期预警的经济社会价值可观。

综合上述的情况,对于是否需要地震预警系统,科学界内仍未能形成一致的看法。支持的学者认为这是一个很棒的想法,可以减少地震灾害的损伤;不支持的学者认为这套系统成本高昂、功能有限,前途并不光明。

预警意义

地震预警的主要意义在于为人们避险提供更多时间。

地震发生后,房屋从开始晃动到倒塌的平均时间大约12秒。最新的预警科技提供逃生和避险的时间可以超过30秒。有了预警系统后,预警时间增加了,判断决策时间减少了,避险时间以大大增加。但是避险时间的长短根据震中离用户的距离不同而不同,据成都高新减灾研究所所长王暾介绍,预警时间大概等于“震中离用户的距离(公里)/4”或者“震中离用户的距离(公里)/350-6”。

相关研究表明,地震预警时间为三秒,伤亡率可减少14%;预警时间为10秒,伤亡率可减少39%;预警时间为20秒,伤亡率可减少63%。从这个数据来看,增加预警时间是非常有意义的。

例如,2014年8月4日云南鲁甸6.5级地震发生后,距鲁甸58公里处的四川云南县民众,在地震波到达前十秒接收到预警信号。

发展情况

国际

2014年,全球有五个国家和地区拥有能够为一个或多个用户提供预警信息的预警系统。除了墨西哥和日本拥有通过多种通信信道提供给公众预警信息的预警系统外,台湾、土耳其和罗马尼亚也拥有为一个或多个用户提供信息的地震预警系统。

日本

日本国土交通省所属的日本气象厅于2006年8月1日启用高度利用向紧急地震速报系统,并于次年10月1日上午9时开始向全国的一般大众发布警报。

日本紧急地震速报分为“预报”和“警报”,“预报”向高度利用者提供,警报的发报条件为“预测震度5弱以上”。

墨西哥

墨西哥城地震预警系统SAS于1991年8月投入使用,向公众发布地震警报的地震预警系统。该系统可以使墨西哥城2000万人口中约有440万人能够接收到警报信号。

SAS系统已经使用十多年了,错报率和误报率很高,探测的地域还有一定限制,这使得SAS系统的作用有限。

2005年,墨西哥国家理工学院的巴埃纳?迪亚斯等人发明了一种地震预警系统,如震动超过里氏5级,该系统会自动激活,在地震波抵达前200s通过手机向人们发送预警信号,据试验,该系统预警成功率在90%以上。

中国

1994年,中国广东大亚湾核电站建立了用于地震报警的地震仪表系统;2001年10月,辽宁省地震局为中国石油天然气股份有限公司大连分公司建立了大型石化企业地震预警系统投入使用。

在政府层面,2009年开始,中国地震局在科技部支持下,开始启动“地震预警与烈度速报系统的研究与示范应用”项目。

2014年10月20日,地震预警四川省重点实验室、成都高新减灾研究所宣布,在科技部、四川省科技厅、四川省应急办、成都市防震减灾局及其他市县地震部门等支持下,中国25个省市部分区域已建成5010个地震预警台站,面积近200万平方公里,覆盖约6.5亿人,是世界最大预警网。[2]

2019年6月17日22点55分,宜宾长宁6.0级地震发生。地震发生前,成都高新区60个小区实现了“大喇叭”倒计时预警。[3]

-

特斯拉实验 关于特斯拉"人造地震"的疑问

2025-09-22 01:34:34 查看详情 -

汶川地震灾后重建学校规划建筑设计导则

2025-09-22 01:34:34 查看详情 -

21世纪世界民族问题热点预警性研究

2025-09-22 01:34:34 查看详情

求购

求购