- 维纳斯的诞生

维纳斯的诞生

作品内容

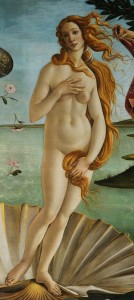

画中情节和形象塑造是依据美第奇宫廷御用诗人波利齐阿诺的长诗。维纳斯即古代希腊神话中的阿芙罗狄忒(又译:阿芙罗狄德 Αψροδιτη),是爱与美的女神。据希腊神话描述,维纳斯是克洛诺斯把自己的父亲乌拉诺斯的肢体投入海中时,从海中的泡沫中诞生的。波提切利的《维纳斯的诞生》即表现了这个爱与美的女神诞生时的情景:

诗中描述维纳斯从爱琴海中诞生,风神把她吹送到幽静冷落的岸边,而春神芙罗娜用繁星织成的锦衣在岸边迎接她,身后是无垠的碧海蓝天,维纳斯忧郁惆怅地立在象征她诞生之源的贝壳上,体态显得娇弱无力,对迎接她的时辰女神和这个世界毫无激情,不屑一顾。这个形象告诉观赏者,女神是怀着惆怅来到这充满苦难的人间的。这种精神状态正是画家自己对现实态度的写照。

创作背景

希腊神话

《维纳斯的诞生》画面内容取材于希腊神话:克洛诺斯斩下父亲乌拉诺斯身体的一段抛进海里,长期漂流,结果变成一个比雪还白的水泡。等水泡一开,在中间生出一位亭亭玉立、如花似玉的少女。这位少女被风神塞浦路斯用微风送到米洛斯岛,在那里由季节女神赫拉给她披上美丽的衣服,她也成为女神。

据希腊神话描写,维纳斯出生即是成人。她没有经历过婴儿之身,没有经过非美的过程,生来就完美无缺。

灵感来源

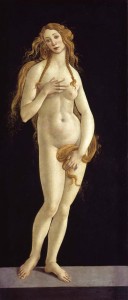

维纳斯-波提切利1482

维纳斯-波提切利1482 《维纳斯的诞生》局部据说,画家从波利齐安诺一首长诗《吉奥斯特纳》中受到启迪,诗中形容维纳斯女神从爱琴海中诞生,风神把她送到岸边,春神又从右边急忙迎来,正欲给她披上用天空的星星织成的锦衣,纷飞的鲜花加强了这种诗的意境。画家处理这个场面时,舍弃了原诗中一些喧闹的描写,把美神安排在一个极幽静的地方,背景是平静而微有碧波的海面。维纳斯忧郁地站在象征她诞生之源的贝壳上,她的体态显得娇柔无力,对迎接者以及这个世界似乎缺乏热烈的反应。它告诉观者,女神来到人间后对于自己的未来,不是满怀信心,似乎充满着惆怅。

《维纳斯的诞生》局部据说,画家从波利齐安诺一首长诗《吉奥斯特纳》中受到启迪,诗中形容维纳斯女神从爱琴海中诞生,风神把她送到岸边,春神又从右边急忙迎来,正欲给她披上用天空的星星织成的锦衣,纷飞的鲜花加强了这种诗的意境。画家处理这个场面时,舍弃了原诗中一些喧闹的描写,把美神安排在一个极幽静的地方,背景是平静而微有碧波的海面。维纳斯忧郁地站在象征她诞生之源的贝壳上,她的体态显得娇柔无力,对迎接者以及这个世界似乎缺乏热烈的反应。它告诉观者,女神来到人间后对于自己的未来,不是满怀信心,似乎充满着惆怅。

在文艺复兴这一以人为本的新时代,人本主义的精神使当时不少艺术作品的作者开始让神话或《圣经》中的人物具有现实人间的普通人的形态。

本着这一在当时带有普遍性的精神,波提切利觉得也需要为他的维纳斯找一个现实的模特。最后他发现西蒙内塔・韦斯普奇是他心目中理想的“维纳斯”。

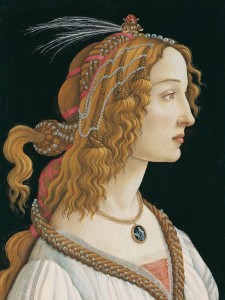

在《维纳斯的诞生》这幅作品之前,波提切利在1482年以西蒙内塔・韦斯普奇模特,创作过一幅《维纳斯》。比较这两件艺术品,不难发现,她可以说是《维纳斯的诞生》里面的维纳斯的原型。

模特原型

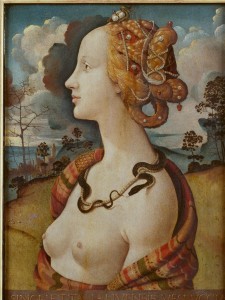

西蒙内塔·韦斯普奇(又译;西莫内塔·韦斯奇;西蒙涅塔·维普茨 Simonetta Vespucci,1454-1476)的出生地,一直是一个谜,有的学者认为她生于传说中维纳斯女神诞生的波多维内尔(Porto Venere),有的则相信是热那亚。西蒙内塔于15岁那年来到意大利的佛罗伦萨,随后嫁给了著名商人和以他名字为美洲命名的航海探险家阿美利哥・韦斯普奇(Amerige Vespucci)的堂兄弟马可・韦斯普奇(Marco Vespucci)。

西蒙涅塔·维普茨的肖像

西蒙涅塔·维普茨的肖像

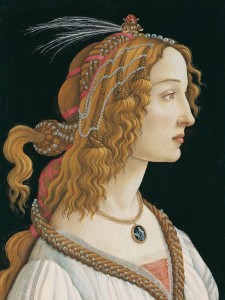

西蒙内塔・韦斯普奇皮肤白皙洁净,近于棕色或淡黄色的头发,一对乌黑的大眼睛,不但在当时,而且在以后的数百年中,都被认为是整个文艺复兴时期最美的女子,倾倒了全佛罗伦萨人的心。

- 右图:皮耶罗·迪·科西莫 - piero di cosimo 1840年创作的《西蒙涅塔·维普茨的肖像 - portrait of simonetta vespucci》

1469年,父亲去世后共同继位统治佛罗伦萨的罗伦佐・梅迪契和朱利亚诺・梅迪契(Lorenzo&Giuliano de Medici)兄弟,同时都爱上了她。据说她曾一度是罗伦佐的情妇,但由于罗伦佐比较注重实际,终日忙于政务,在两人都力求表现对她的爱超过对方的暗斗中,败给了他的富有浪漫情调的弟弟。决定性的一次争夺是1476年兄弟两人的La Giostra(马术比赛),朱利亚诺取得了胜利,因而也就赢得了西蒙内塔。从这时起,西蒙内塔又有了一个“美的皇后”的称号。

但是成为朱利亚诺的妻子之后不久,西蒙内塔就病了。她患的是肺结核,而且发现时就已到晚期,不久她就像美丽的花朵一样凋谢,于1476年4月26日病逝。

有传说说,朱利亚诺实在太爱他的这位妻子了,看到她就将死去,朱利亚诺痛苦得像是发了疯。他太不愿失去他这可爱的妻子了,就像那时许多迷信的人一样,决定与其听任她就这样死去,形体永远消失,还不如让她作为吸血鬼重新活下来。于是他召来全城最著名的术士多米尼克・萨尔塞多(Dominic Salcedo),据说他能抓获吸血鬼。萨尔塞多不敢违拗这位全城最有权势的人的秘密使命,便将一个吸血鬼抓到西蒙内塔垂死中的房室内。这个吸血鬼吸过西蒙内塔的血后,滴下一些自己的血在她的臂上,于是西蒙内塔经过48小时之后变成了吸血鬼。朱利亚诺的愿望实现了,他的西蒙内塔成了一个吸血鬼。

当朱利亚诺再次看到西蒙内塔时,她像传说中的鬼怪一样的脸面和黑色的眼睛,着实使他吃了一惊。但发现她仍然认出了他,而且还记得他们二人一起生活的情景,于是这个极富浪漫情调的人就认为西蒙内塔对他的爱会改变她吸血鬼嗜血的本性,何况她还跟他说了不少绵绵情话。可是当他亲近她时,被她一口咬死了。

自然,这不是事实。历史记载是两年后,也就是1478年4月6日的复活节弥撒那天,朱利亚诺・梅迪契在一次政变中被人刺死在祭坛前。根据他生前的意愿,人们把他与西蒙内塔葬在一起。

《女子肖像》 《女子肖像》 |

《春》中三美神的细节 《春》中三美神的细节 |

《女子肖像》 《女子肖像》 |

从第一次见到西蒙内塔・韦斯普奇的时候起,波提切利便把西蒙内塔・韦斯普奇看成是自己心中的偶像,并以她为自己创作《春》等画作的模特儿。

西蒙内塔的死使他的心都破碎了,他根据她死后留下的面模,不但画了一幅西蒙内塔・韦斯普奇和朱利亚诺・梅迪契在一起的画,还画过她的肖像《美女西蒙内塔》(La Bella Simonetta)。

波提切利和西蒙内塔的关系还有一种说法,他们两个是情人关系。

作品创作

《女子肖像》 《女子肖像》 |

《春》中三美神的细节 《春》中三美神的细节 |

《女子肖像》 《女子肖像》 |

艺术鉴赏

《维纳斯的诞生》一画,原是为装饰劳伦佐·美第奇的别墅而作的,作于1485年间。著名的意大利画家和传记作家乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Gasari,1511-1574)在《意大利杰出建筑师、画家和雕刻家传》中记述说,1458年的这幅《维纳斯的诞生》是波提切利在佛罗伦萨附近的卡斯特洛(Castello)属于梅迪契家族的祖先科西莫・德・梅迪契(Cosimo de Medici,1389-1464)的一幢小别墅里完成的,“再现了维纳斯在西风神把她吹到岸边之时诞生的情景”。

作品评价

当时在佛罗伦萨流行一种新柏拉图主义的哲学思潮,认为美是不可能逐步完善或从非美中产生,美只能是自我完成,它是无可比拟的,实际上说的就是:美是不生不灭的永恒。画家用维纳斯的形象来解释这种美学观念,因为维纳斯一生下来就是十全十美的少女,既无童年也不会衰老,永葆美丽青春。

画中维纳斯的造型很明显是受古希腊雕刻中维纳斯形象的影响,从体态和手势都有模仿卡庇托利维纳斯的痕迹,但是缺少古典雕像的健美与娴雅。这种造型和人物情态实际上成了波提切利独特的艺术风格。

此画通过对维纳斯伤感的神情和秀美的姿态的描绘,为我们展现了一个复杂、矛盾而又富有诗意美的形象。在清晨宁静的气氛中,从海洋中诞生的维纳斯站在飘浮于海面的贝壳上,左边是花神和风神在吹送着维纳斯,使贝壳徐徐飘向岸边;右边是森林女神手持用鲜花装饰的锦衣在迎接维纳斯。画中的维纳斯被艺术家以美的形态表现出来。此画在构图和用笔方面也体现了波提切利的独到 之处。画面上的风神、花神和森林女神的形象共同围成了一个半圆形的边框,维纳斯恰好居于画面的正中,整个画面显得统一而又圆满。作者采用各种对比(男人体与女人体、着衣与裸体、直立的 树干与柔和的形体)显示了美的节奏和旋律。画中裸体的维纳斯既没有古典雕像固有的庄重与矫健,也缺乏文艺复兴美术的蓬勃朝气,然而她并不是那种萎靡不振的堕落形象。艺术家尽力强调了她 的秀美与清纯,特别是那潇洒飘逸的金发和逾越自然的人体比例,更使画面透露出一种浪漫主义的情调。这个维纳斯的形象后被人们誉为文艺复兴精神的缩影。

《维纳斯的诞生》似乎可以作为体现这样一种“时代感”的例子:裸体的维纳斯就象一粒珍珠一样,从贝中站起,升上了海面,她的体态显得那么娇柔无力。画面左上端有风神把春风吹向维纳斯,而春神弗罗娜则在岸上迎接她。十九世纪英国著名美学家罗斯金说过,波提切利的老师菲力浦·利皮最善于画百合,“可是要画玫瑰那还是要让他的学生”。在这幅画上,波提切利果然也画了许多玫瑰,在轻风的吹送中,绕着维纳斯窈窕而柔和的身姿飘舞。洋溢着青春生命的肉体,美丽娇艳的鲜花,在当时是作为向宗教禁欲主义挑战的形象。画面上维纳斯脸上挂着淡淡的哀愁,胸中似乎含有不可言传的、精神的、近乎理想的爱。因此,诞生似乎并不带来欢乐,反而有点悲剧味道。画的背景是一片伸展无边的海水、肥沃的土地和茂密的树林,维纳斯的步子仿佛没有承受重量似的显得飘逸,好像处于有推动力的旋律之中。这个维纳斯作为美和爱的化身,有着严肃的含义。

此外,这个维纳斯的姿态,显然是参照古典雕像的样式来描绘的,只是把两只手换了个位置。但波提切利笔下的维纳斯还有其特殊的风韵,这个被认为是美术史上最优雅的裸体,并不象后来某些威尼斯画家所倾心的那种华丽丰艳、生命力过剩的妇女,而面容却带有一种无邪的稚气。 维纳斯的诞生

维纳斯的诞生

重要展览

《维纳斯的诞生》是文艺复兴时期画家波提切利的杰作。在中世纪严格的思想控制下,希腊、罗马神话中美丽的爱与美之神维纳斯,被看作“异教的女妖”而遭到焚毁。到了文艺复兴时期,为了冲破思想的禁锢而向往古典文化的意大利市民们,却觉得这个从海里升起来的女神,很象是一个新时代的信使--她把美带到了人间。

构图比较单纯,全画以裸体的维纳斯女神为中心。画面上人物的体态和衣纹表现十分出色,人物与自然背景也达到巧妙的统一和谐,维纳斯是那样无动于衷地以羞怯和幽怨的感情在对待一切,她对于生活的未来不是充满乐观的信心,而是感到惆怅和迷惑,这也是波提切利矛盾的世界观的反应。此画中的维纳斯形象,虽然仿效希腊古典雕像,但风格全属创新,强调了秀美与清纯,同时也具有含蓄之美。也预示着美需要像贝壳一样去打磨。

维纳斯这个形象在一定程度上,反映了这个时期艺术家自己对现实生活的惊惶与不安。

据希腊神话描写,维纳斯出生即是成人。她没有经历过婴儿之身,没有经过非美的过程,生来就完美无缺。显然,作者表现的正是这样一个完美无缺的形象。可是,如果我们再细细的品味一下维纳斯的表情就会发现,她那木然、迟滞和略带困惑的眼神仍然流露着清纯的稚气,这个融成人身躯与幼童稚气眼神于维纳斯一身的表现形式,既反映了作者对希腊、罗马古典艺术境界的崇尚,又反映了他对“新柏拉图主义”的热衷,也正是由于这种“崇尚”和“热衷”,使得他的作品并不仅仅限于感官本身的审美诱惑,而是通过对美的沉思冥想,使人的精神世界得到纯化和超越,使人的灵魂得到升华。实际上,这是当时被基督教会视为“异端”的古典的唯美主义与基督教禁欲主义的结合,是维纳斯与圣母玛利亚的结合,是精神美与肉体美的统一。

这是波提切利艺术最成熟时期的作品。在这里,西风神使劲地吹动着灰暗的水面,将站在硕大的嘴形贝壳上从地中海的海水泡沫中升起的爱和美的女神维纳斯,推向前行。时序女神正在迎候她.准备为她披上花衣。维纳斯琥珀色的梦幻般的眼睛凝视着前方,红色的长发像瀑布似地散落在她的背后,随风飘拂,却掩盖不住她那性感的形体,显示出了长期失落的希腊精神的回归。

作者介绍

2015年11月27日至2016年1月24日,《维纳斯的诞生》以漫画、摄影等方式在柏林国立美术馆的大型回顾展“波提切利·文艺复兴2015—1445”中展出。

词条图册

波提切利青年时代自画像桑德罗·波提切利是15世纪佛罗伦萨画派最后一位画家。

波提切利青年时代自画像桑德罗·波提切利是15世纪佛罗伦萨画派最后一位画家。

1447年,画家出生在一个皮革工匠之家。少年时的他非常顽皮,不思学业,父亲只得把他送到一间金银作坊里学艺。不久,他喜欢上了绘画,菲利普·利比收他为徒。他的绘画天赋很快引起银行家科西莫·美第奇的注意,不久便成为美第奇家族最宠爱的画师。在美第奇家族,他广交文学艺术界名流,接触到各方面的知识,从而开阔了眼界,并为他的艺术打下精雕细琢、富丽堂皇、华美多采的贵族印记。[4]

1477年,波提切利以诗人波利蒂安歌颂爱神维纳斯的长诗为主题,为罗伦左新购置的别墅绘制了著名的《春》。

1485年,他又创作了一幅精美绝伦的巨作,《维纳斯的诞生》。波提切利同时还接受教会的定单,为教堂作壁画;也曾为《神曲》作了一套出色的钢笔画插画。

1492年,罗伦左去世,美第奇家族被放逐,社会政治形势多变。贵族复辟,人民处于水深火热之中。波提切利的心被震动了,他的人生观和艺术观发生了一次重大变化。在《诽谤》这幅画中,表达了他的愤怒和抗议。波提切利以他那富有诗意的、充满优美曲线的、别具一格的和不可思议的天才作品,成为那个时期佛罗伦萨最伟大的艺术家。然而,由于他挥霍无度,晚年穷困潦倒,靠救济度日。在生命的最后几年,他不问世事,孤苦伶仃。1510年5月,波提切利死于贫困和寂寞之中,葬于佛罗伦萨“全体圣徒”教堂的墓地里。

不同于达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔在世便享有盛名,波提切利被遗忘了数百年,直到维多利亚时代才重新被艺术史记起。

1870年,艺术评论家瓦尔特·帕特(Walter Pater)的一篇评论文章使波提切利名声大振,他注意到波提切利画中的女子“在一定意义上像天使,但同时她们好像有种被流放的伤感。”

因为波提切利重新被发现,使19世纪正处于拉斐尔前派的英国画坛抛弃了当时学院派的传统,转向意大利文艺复兴的风格。出乎意料的是,波提切利对19世纪的法国画家也同样重要。印象派埃德加·德加(Edgar Degas,1834-1917)和象征主义古斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau,1826-1898)他们的代表作品也证明了他们对这位佛罗伦萨画家的认同与钦佩。

-

奔驰阿克托斯诞生25周年 降低风阻提高能效

2025-09-20 03:46:03 查看详情 -

奔驰阿克托斯诞生25周年 届时CLA弥补市场空白

2025-09-20 03:46:03 查看详情 -

沃尔沃汽车全电气化阵容聚能 新能源的诞生地

2025-09-20 03:46:03 查看详情 -

奔驰全新S级中规版实车曝光 奔驰威霆迎来诞生25周年

2025-09-20 03:46:03 查看详情 -

北京奔驰全新国产GLA即将投产 奔驰威霆迎来诞生25周年

2025-09-20 03:46:03 查看详情 -

全新奔驰GLC轿跑SUV路试曝光 奔驰威霆迎来诞生25周年

2025-09-20 03:46:03 查看详情 -

奔驰GLC插混版海外公布售价 奔驰威霆迎来诞生25周年

2025-09-20 03:46:03 查看详情 -

奔驰威霆迎来诞生25周年 有望于春季亮相/或取消中控触摸板

2025-09-20 03:46:03 查看详情 -

沃尔沃EX90最新预告图 新能源的诞生地

2025-09-20 03:46:03 查看详情

求购

求购