- 南京理工大学计算机科学与工程学院

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 南京理工大学计算机科学与工程学院

南京理工大学计算机科学与工程学院

学院简介

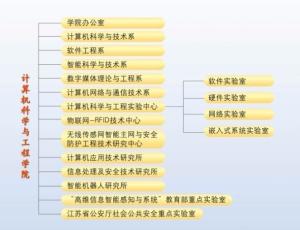

学院下设计算机科学与技术系、软件工程系、智能科学与技术系、数字媒体理论与工程系、计算机网络与通信技术系、计算机科学与工程实验中心、计算机应用技术研究所、信息处理及安全技术研究所、智能机器人研究所、“高维信息智能感知与系统”教育部重点实验室、江苏省公安厅社会公共安全重点实验室。2012年,学院“高维信息智能感知与系统创新引智基地”获教育部2013年“111”计划立项,以学院为主体参与的江苏省“社会公共安全图像与视频理解实验室”通过建设方案论证。[4]

学院下设计算机科学与技术系、软件工程系、智能科学与技术系、数字媒体理论与工程系、计算机网络与通信技术系、计算机科学与工程实验中心、计算机应用技术研究所、信息处理及安全技术研究所、智能机器人研究所、“高维信息智能感知与系统”教育部重点实验室、江苏省公安厅社会公共安全重点实验室。2012年,学院“高维信息智能感知与系统创新引智基地”获教育部2013年“111”计划立项,以学院为主体参与的江苏省“社会公共安全图像与视频理解实验室”通过建设方案论证。[4]

师资力量

学院拥有一支综合素质好、学术水平高、实践经验丰富、具有开拓创新精神的教学科研队伍,拥有青年973首席科学家1人、国家杰青1人、新世纪百千万人才工程1人、教育部新世纪人才1人、省333高层次人才4人、原国防科工委511高层次人才2人、青蓝工程人才12人,江苏省创新团队1个。学院现有教职工114人,其中博士生导师23人,外聘博导8人,教授21人,副教授48人,专任教师90人,博士化率达70%。[4]

学科专业

学院现有国家重点学科“模式识别与智能系统”、江苏省重点学科“计算机科学与技术”和“软件工程”,拥有“计算机科学与技术”一级学科博士点和“模式识别与智能系统”二级学科博士点及相应的博士后流动站,拥有“计算机科学与技术”、“模式识别与智能系统”、“软件工程”、“生物医学工程(跨学科)4个硕士点,并获得“985”优势学科创新平台建设工程立项支持。学院在校本科生1200余人,研究生820人,工程硕士500余人及博士后20余人。[4]

学科建设

| 博士后流动站(2个) | 模式识别与智能系统 |

| 计算机科学与技术 | |

| 博士点(3个) | 计算机应用技术(一级) |

| 软件工程(一级) | |

| 模式识别与智能系统 | |

| 硕士点(4个) | 计算机科学与技术(一级) |

| 软件工程(一级) | |

| 模式识别与智能系统 | |

| 生物医学工程 | |

| 本科专业(4个) | 计算机科学与技术 |

| 网络工程 | |

| 软件工程 | |

| 智能科学与技术 | |

| 专业学位领域(3个) | 计算机技术 |

| 软件工程 | |

| 生物医学工程 |

重点学科

| 博士后流动站(2个) | 模式识别与智能系统 |

| 计算机科学与技术 | |

| 博士点(3个) | 计算机应用技术(一级) |

| 软件工程(一级) | |

| 模式识别与智能系统 | |

| 硕士点(4个) | 计算机科学与技术(一级) |

| 软件工程(一级) | |

| 模式识别与智能系统 | |

| 生物医学工程 | |

| 本科专业(4个) | 计算机科学与技术 |

| 网络工程 | |

| 软件工程 | |

| 智能科学与技术 | |

| 专业学位领域(3个) | 计算机技术 |

| 软件工程 | |

| 生物医学工程 |

科研成果

| 模式识别与智能系统 | 国家重点学科 |

| 计算机应用技术 | 江苏省重点学科 |

| 计算机软件与理论 | 南京理工大学重点学科 |

| 生物医学工程 | 南京理工大学重点学科 |

| 计算机科学与技术 | 江苏省品牌专业 |

对外交流

| 模式识别与智能系统 | 国家重点学科 |

| 计算机应用技术 | 江苏省重点学科 |

| 计算机软件与理论 | 南京理工大学重点学科 |

| 生物医学工程 | 南京理工大学重点学科 |

| 计算机科学与技术 | 江苏省品牌专业 |

词条图册

学院重视基础研究,围绕国家重大需求发展,积极承担国防、行业大型高层次科研任务,形成了军民结合的科研特色,在模式识别理论与应用、智能机器人与系统、 计算机图像与图形处理、计算机仿真和虚拟现实、人工智能、计算机信息安全、遥感技术、智能检测等领域取得了显著的研究成果。近年来,学院承担国家自然科学 基金重大计划、国家863计划、国家发改委高技术产业化专项等国家、省部级项目80余项,合同总经费逾亿元,申请发明专利百余项,获国家自然科学二等奖1 项,实现了学校在该奖项上零的突破;获省部级科技进步奖一等奖4项,二等奖10项,三等奖9项;授权发明专利、软件著作权80余项,在国内外发表学术论文 1500余篇,获全国百篇优秀博士论文提名2篇,获江苏省优秀博士论文7篇,获江苏省优秀硕士论文7篇。学院在承担行业、国防等多层次基础研究项目的同 时,积极参与地方经济建设,并注重研究成果应用转化。学院科研成果已成功转化并应用于金融、移动通信、智能交通等领域。学院推出印鉴真伪自动识别系统、银 行票据自动处理系统,成功研制我国第一台具有自主知识产权的公路路面状况检测车等,创造经济效益1.7亿。[5]

-

重庆新凯美瑞无优惠部分有现车 南京宝马X6现金优惠3.37万

2025-10-05 20:20:41 查看详情 -

小马智行与一汽(南京)达成合作 中网造型有调整

2025-10-05 20:20:41 查看详情 -

小马智行与一汽(南京)达成合作 一汽奔腾T55全系车型上市

2025-10-05 20:20:41 查看详情 -

吉利豪越新增车型上市 在技术支持和工程服务领域展开合作

2025-10-05 20:20:41 查看详情 -

吉利汽车回复上交所27问 在技术支持和工程服务领域展开合作

2025-10-05 20:20:41 查看详情 -

小马智行与一汽(南京)达成合作 一汽奔腾T55劲享版实车亮相

2025-10-05 20:20:41 查看详情 -

一汽首款插混MPV 小马智行与一汽(南京)达成合作

2025-10-05 20:20:41 查看详情 -

一汽奔腾MPV车型谍照曝光 小马智行与一汽(南京)达成合作

2025-10-05 20:20:41 查看详情 -

小马智行与一汽(南京)达成合作 上海车展:一汽

2025-10-05 20:20:41 查看详情 -

一汽自主研发 小马智行与一汽(南京)达成合作

2025-10-05 20:20:41 查看详情

求购

求购