- 中华女儿

中华女儿

基本资料

片名:中华女儿

中华女儿

中华女儿

导演:凌子风

主演:张铮、岳慎

编剧:颜一烟(根据所作《八女投江 》改编)

摄影:钱江

语言:普通话

制片国家/地区:中国

类型:故事片

色彩:黑白

摄制:东北电影制片厂1949年摄制。

美术:朱革

作曲:葛炎

剧情简介

中华女儿(5) 东北沦陷后,农家妇女胡秀芝的丈夫 被日军烧死,胡秀芝怀着国仇家恨参 加了东北抗日民主联军。一次,在向 敌人据点楼山镇进攻中不幸负伤。她 强忍剧痛返回连队,后成为一名共产 党员。连队女指导员冷云的丈夫在城 市里做地下工作,不幸被捕遇害。消 息传来,冷云压下悲愤,毅然接受带 领战士炸毁敌人军用列车的任务。在 完成任务返回途中,她们发现敌人部 队进逼抗日联军驻地。危急之中,冷 云一面派人送信,让联军及时转移, 一面率领十几名女战士牵制敌人于牡 丹江畔。然而敌我众寡悬殊,在敌兵 的层层包围与疯狂扫射下,最后只剩 下冷云等八位女战士。未几,冷云也中弹身亡。面对强敌,后临大江,胡 秀芝等面无惧色,抱着冷云的尸体, 视死如归,投身于汹涌的波涛。

中华女儿(5) 东北沦陷后,农家妇女胡秀芝的丈夫 被日军烧死,胡秀芝怀着国仇家恨参 加了东北抗日民主联军。一次,在向 敌人据点楼山镇进攻中不幸负伤。她 强忍剧痛返回连队,后成为一名共产 党员。连队女指导员冷云的丈夫在城 市里做地下工作,不幸被捕遇害。消 息传来,冷云压下悲愤,毅然接受带 领战士炸毁敌人军用列车的任务。在 完成任务返回途中,她们发现敌人部 队进逼抗日联军驻地。危急之中,冷 云一面派人送信,让联军及时转移, 一面率领十几名女战士牵制敌人于牡 丹江畔。然而敌我众寡悬殊,在敌兵 的层层包围与疯狂扫射下,最后只剩 下冷云等八位女战士。未几,冷云也中弹身亡。面对强敌,后临大江,胡 秀芝等面无惧色,抱着冷云的尸体, 视死如归,投身于汹涌的波涛。

演职员表

演员表

| 演员 | 角色 | 配音 |

|---|---|---|

| 张铮 | ---刘二嫂 | ---赵,丹 |

| 岳慎 | ---,游击队长 | ---施,超 |

| 柏李 | ---青年A | ---陈依萍 |

| 于萍 | ---,姑,娘 | ---白,杨 |

职员表

| 演员 | 角色 | 配音 |

|---|---|---|

| 张铮 | ---刘二嫂 | ---赵,丹 |

| 岳慎 | ---,游击队长 | ---施,超 |

| 柏李 | ---青年A | ---陈依萍 |

| 于萍 | ---,姑,娘 | ---白,杨 |

主演简介

| 导演 | 翟强 | 编剧 | 颜一烟[2] |

导演简介

| 导演 | 翟强 | 编剧 | 颜一烟[2] |

幕后制作

张铮从小生活在上海。抗日战争爆发后去延安。在《中华女儿》影片中饰主角,该片在捷克斯洛伐克获自由斗争奖,银质。

张铮,上有两个哥哥。父亲是江苏丹阳人,母亲是镇江人,家里原本很殷实,但由于父母的相继离世,生活自然也就变了样。在女子中学读完高中后,张铮就在一家书店当雇员。没多久,抗日战争就爆发了,张铮参加了抗日救亡演剧队,从上海一路宣传抗日到达武汉。当时在武汉共产党和国民党都在招募知识青年。恰巧那天张铮见到了周恩来,张铮被周恩来的演讲所打动,就决定了去延安。到延安后,张铮进了延安鲁迅艺术学院学习。在那里和任教的音乐教员陈地结了婚,举办婚礼的那天还有王昆夫妇。在鲁艺,张铮跟陈地学会了拉小提琴,当年在延安上演《黄河大合唱》时,张铮是第一小提琴手,而陈地是《黄河大合唱》中“黄河颂”的演唱者。这部作品以黄河为背景,热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神,痛诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难,广阔地展现了抗日战争的壮丽图景,并向全中国全世界发出了民族解放的战斗警号,从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象。

1947年3月13日,蒋介石令胡宗南率大军23万人从南、西、北三面进攻陕北。这是国民党的全面进攻改变为向陕北、山东两翼重点进攻的开始。18日,中共中央主动撤出延安,开始转战陕北,以便拖住国民党军的战略总预备队胡宗南部,为人民解放军在其他战场举行战略反攻创造有利条件。这就是著名的“延安保卫战”。从电影“沙家店粮站”可以看到当时撤退的一些情景,当然,实际情况要艰苦得多。在上有飞机后有追兵的情况下,很多人不得不把孩子留给当地的老乡,有的忍痛把孩子扔进黄河……

3月23日至5月25日,晋冀鲁豫军区主力在联结陕北、山东战场的枢纽地带豫北举行反攻,歼4.5万人。第二年秋季,全面反攻开始了,随后东北解放了,在长春成立了东北电影制片厂(即后来的长影)。张铮经过石家庄,到了北京,然后根据组织安排到了长春东北电影制片厂。在东北电影制片厂,张铮参加了《中华女儿》,《大地重光》等电影的拍摄。特别是1949年拍摄的《中华女儿》,张铮饰演了主角胡秀芝。影片描写的是真实的故事。1938年10月,东北抗日联军第2路军第5军第一师,在牡丹江地区乌斯浑河渡口与日伪军千余人遭遇,为掩护大部队突围,妇女团的8名女战士毅然放弃渡河,主动吸引日伪军火力,与敌人展开背水一战,最后弹尽援绝,毅然投入滚滚的乌斯浑河,为国捐躯。这就是后来广为流传的“八女投江”的故事。她们是指导员冷云,班长胡秀芝、杨贵珍,战士郭桂琴、黄桂清、王惠民、李凤善和被服厂厂长安顺福。她们是我们民族的英雄,是我们民族的魂,是我们后代学习的典范。这部影片1950年参加了捷克斯洛伐克第五届卡罗维发利国际电影节奖,受到国际进步社会的隆重欢迎,着旗袍的张铮和中国代表团所到之处,场面热烈沸腾,特别是代表团在苏联访问的那些日子,整个苏联文艺界都轰动了。影片获得了“为争取和平自由而斗争”奖。这是新中国第一部在国际上获奖的影片,是一枚银质奖章,张铮一直把它和当年穿的旗袍保留在箱子底,可惜后来张铮年岁大了,不知谁拿走了。影片女编剧颜一烟是清王朝的格格,毕业于河北女子师范学院国文系和日本早稻田大学文学系。建国前曾在中华留日左翼文化团体联合会、上海救亡演剧二队、东北文工团一团、东北电影制片厂等处供职。建国后先入中央文化部电影剧本创作所当编剧,1956年调北影演员剧团担任编剧和演员。早年从事话剧创作,如《秋谨》、《渡黄河》等,她创作并拍成影片的剧本有《中华儿女》、《一贯害人道》、《陈秀华》、《一件提案》、《祁建华》、《烽火少年》等,其中《中华儿女》获1956年文化部优秀影片奖。此外她还创作了长篇小说《盐丁儿》、中篇小说《小马馆和大皮靴叔叔》多篇,多次获奖。导演凌子风,原籍四川合江。1938年到延安,导演了多部话剧。1943年在鲁迅艺术学院戏剧系任教,1945年任华北联合大学艺术学院戏剧系教员。1948年任东北电影制片厂导演。《中华女儿》之后又导演了《红旗谱》、《骆驼祥子》等。

上海解放后,张铮调到上海电影制片厂(后改为海燕电影制片厂),先后在《铁道游击队》,《不夜城》《夜走骆驼岭》《第三次实验》等片担任副导演和导演。同时参加了演员剧团,在《雷雨》等话剧担任角色。张铮个性倔犟,为人正直,在当时的上海,演艺界少有这样禀性的,因此,受到很多人的尊重。经常来往的有上官云珠,王丹凤,蒋天流,赵丹,夏天,凌子风,孙道林等人。1963年,张铮调到北京电影制片厂担任导演,其间拍摄了《山村姐妹》,《老挝歌舞》等影片,特别是电影《小花》,荣获了百花奖。电影《小花》是张铮艺术生涯中最辉煌的作品。无论是在政治上、视觉上、听觉上都给人以全新的冲击。在《新京报》中国电影百年专栏是这样评论的:在中国的现当代电影史上,《小花》的出现无论如何都有点横空出世的味道,从内容到形式的探索与“叛逆”意识使得当时看惯了传统故事片的观众耳目一新。

获奖情况

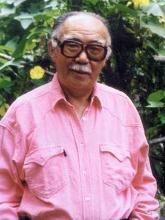

导演凌子风(5)凌子风(1917~1999)满族,中国电影第三代导演。原名凌风,曾用名凌项强。生于北京。1933年考入 北平美专西画系,1934年毕业于雕塑系。1935年考入南京国立戏剧专科学校舞台美术系,同时常在表演系旁听,在影片《保卫我们的土地》、《热血忠魂》、《八百壮士》等片中被邀演过角色。1938年到延安,导演了多部话剧,他编导的独幕话剧《哈娜寇》获晋察冀边区鲁迅文学奖。1943年在鲁迅艺术学院戏剧系任教,1945年任华北联合大学艺术学院戏剧系教员。1948年任东北电影制片厂导演。

导演凌子风(5)凌子风(1917~1999)满族,中国电影第三代导演。原名凌风,曾用名凌项强。生于北京。1933年考入 北平美专西画系,1934年毕业于雕塑系。1935年考入南京国立戏剧专科学校舞台美术系,同时常在表演系旁听,在影片《保卫我们的土地》、《热血忠魂》、《八百壮士》等片中被邀演过角色。1938年到延安,导演了多部话剧,他编导的独幕话剧《哈娜寇》获晋察冀边区鲁迅文学奖。1943年在鲁迅艺术学院戏剧系任教,1945年任华北联合大学艺术学院戏剧系教员。1948年任东北电影制片厂导演。

战争期间为了适应战斗环境和农村演出的特点,凌子风倡导不用布景,利用现成的街道、打麦场、大的院落,用生活中的真人真事就地取材自编成剧来宣传抗战,创造了“田庄剧”这一具有广泛影响的演出形式。“田庄剧”的灵感与凌子风对电影的重新认识和接受不无关系。

此后凌子风曾先后担任过鲁迅艺术学院戏剧系教授、华北联大艺术学院戏剧系教授,组织过战地摄影队记录了延安保卫战的史实,也参加过许多剧目的演出。

从1948年开始,凌子风调至东北电影制片厂专门从事电影创作,1949年到“文革”前的17年间,凌子风导演以饱满的热情创作了大量影片,在电影界获得“拼命三郎”的美誉。除了第一部给他带来巨大声誉的作品《中华女儿》,凌子风还拍摄了《光荣人家》、《陕北牧歌》、《金银滩》、《春风吹到诺敏河》、《母亲》、《深山里的菊花》、《红旗谱》、《春雷》等。这个时期的凌子风创作丰厚,当然质量也良莠不齐,对此他有非常清醒的认识。回忆起这个时期的创作,凌子风说:“我有一个特点,就是领导交给我的任务我一律接受,不讲价钱。只要领导说给我拍,好,我就拍。我当作学习、熟悉业务的机会,给我任务我就拍,所以我拍了一些也不是那么好的。”那一代电影人与电影的结缘受着诸多外在因素的影响,所以对电影的认知也不可避免烙着鲜明的时代印记,这种现象恐怕不是一个人的局限,而是一个时代的局限,在这样背景下的创作也就难免无法保证个人的艺术个性和艺术水准。

1949年,第一次当导演的凌子风诚惶诚恐地拍摄了《中华女儿》,之所以诚惶诚恐是因为他这个电影的门外汉领导的是一批电影经验比自己丰富的人,这倒真应了那句俗语——“无知者无畏”。不懂电影“语法”的凌子风不受任何清规戒律的束缚,愣是将第五代导演的标志性影像语言——全景加特写这样的两极镜头提前作了尝试。凌子风与翟强联合导演的这部《中华女儿》,也创造了新中国电影史上的两个第一:新中国第一部表现革命战争的影片;新中国第一部在国际电影节上获奖的影片。

影片评价

第5届卡罗维发利国际影展自由斗争奖。凌子风导演的抗日电影,由张铮、岳慎主演。描述在1936年的东北,年轻寡妇胡秀芝为夫报仇,参加了抗日联军,被锻炼成一名刚强的战士。在一次完成炸毁敌军列车的任务后,为牵制敌人而把他们吸引到牡丹江畔,指导员冷云不幸牺牲。在日军重重围困下,弹尽粮绝的胡秀芝和她的七个姊妹视死如归,背起冷云的尸体一齐沉没在牡丹江中。[3]

词条图册

《中华女儿》于1950年获捷克斯洛伐克卡罗维发利第五届国际电影节自由斗争奖,1957 年获文化部1949一1955年优秀影片二等奖。

-

伊万的女儿,伊万的母亲

2025-10-06 17:10:34 查看详情

求购

求购