- 唐河县第一高级中学

唐河县第一高级中学

学校概况

学校高举邓小平理论的伟大旗帜,努力实践“三个代表”的重要思想,坚持党的基本路线,全面贯彻党的教育方针,培养社会主义的建设者和接班人,是学校一贯坚持的办学指导思想。根据这一指导思想,积极推进素质教育,不断更新教育思想, 改革教学方法, 优化教学手段,强化各项管理,面向全体学生,落实常规教学,实现德、智、体、美、劳五育并举,形成“全面加特长”的办学模式,既为高一级学校输送了大批优秀新生,又为当地经济建设培养了高素质人才,实现了普通高中培养人才的目标。

学校高举邓小平理论的伟大旗帜,努力实践“三个代表”的重要思想,坚持党的基本路线,全面贯彻党的教育方针,培养社会主义的建设者和接班人,是学校一贯坚持的办学指导思想。根据这一指导思想,积极推进素质教育,不断更新教育思想, 改革教学方法, 优化教学手段,强化各项管理,面向全体学生,落实常规教学,实现德、智、体、美、劳五育并举,形成“全面加特长”的办学模式,既为高一级学校输送了大批优秀新生,又为当地经济建设培养了高素质人才,实现了普通高中培养人才的目标。

学校师资力量雄厚,不仅有特级教师、全国优秀教师和优秀教育工作者,还有一批在南阳市有一定影响的各学科骨干教师和崭露头角的中青年教师。现有特级教师4人,南阳市名师1人,参加国家级学科带头人培训2人;中学高级教师48人,中学一级教师89人,中、高级教师占专任教师的80%,学历达标率96%,教师的知识结构和年龄结构比较合理。

学校师资力量雄厚,不仅有特级教师、全国优秀教师和优秀教育工作者,还有一批在南阳市有一定影响的各学科骨干教师和崭露头角的中青年教师。现有特级教师4人,南阳市名师1人,参加国家级学科带头人培训2人;中学高级教师48人,中学一级教师89人,中、高级教师占专任教师的80%,学历达标率96%,教师的知识结构和年龄结构比较合理。

学校的办学规模为48个教学班,在校学生3900余人。为了增强学生的创新意识、培养创造能力,学校建有竹林文学社和微机、英语、体育、音乐、美术等18个课外兴趣小组。各种活动小组均有固定的活动时间、固定的辅导教师、固定的活动场所。文、体、书法、绘画等活动的开展,不仅发展了学生的个性特长,充实了校园文化,而且也陶冶了学生的情操。

为了激励学生学习,学校设立了康成奖学基金,主要用于奖励品学兼优的学生;学校还于2003年1月设立了贫困生救助基金,主要用于贫困生的生活补贴,使他们顺利完成学业。

学校的主要建筑有教学楼、教研楼、图书阅览楼、行政办公楼、电教实验楼、礼堂、餐厅和男、女生宿舍楼等。建有封闭式操场和400米环形跑道。电教实验楼内设具有先进水平的3个物理实验室、3个化学实验室、2个生物实验室、4个多媒体教室、2个70座微机室和2个64座语音室,安装了教学双向监控系统和校园电视台,开通了校园网,这些设施在素质教育和学校管理中发挥了重要作用。建校66年来,已有2.63万名合格毕业生走出校门,共向高一级学校输送优秀新生1.13万人,其中向重点院校输送新生5000余人,也为县域经济的发展培养了一大批高素质的人才。1985年以来学校连续19年被评为南阳市教育教学先进单位,1996年被中共河南省委高校工委、河南省教委命名为“为人师表,育人楷模”先进集体,1997年被河南省教委命名为“文明学校”,1998年被河南省爱卫会命名为“卫生先进单位”,2003年10月被河南省人事厅、河南省教育厅、海军航空兵司令部、济南军区空军司令部命名为军队招飞工作先进集体。 学校按照河南省人民政府“大力发展高中阶段教育”的指示精神,在保证教育教学质量的前提下,适度扩大办学规模, 以满足全县广大初中毕业生的升学愿望。为了提高教育质量,学校将进一步改善办学条件,充分发挥电教设施在教学中的作用,保证信息课、活动课教学工作的需要。在使用统编教材的前提下,适当调整课程结构,形成必修课、选修课与活动课互补和课堂、课余互相渗秀的课程结构新格局。充分利用实验室和电教设施,培养学生的实践能力和创新精神。在提高学生整体素质的前提下,向高一级学校输送更多的优秀新生,为四化建设做出更大的贡献。

机构设置

教学机构

| 语文 | 组长 | 赵永欣 | 李自奇 |

| 数学 | 组长 | 罗云岩 | 武辉 |

| 英语 | 组长 | 郭春凤 | 尚玉娣 |

| 物理 | 组长 | 李兴营 | 张汉伟 |

| 化学 | 组长 | 齐中敏 | 李银彬 |

| 生物 | 组长 | 宋文秀 | 朱全胜 |

| 政治 | 组长 | 蔡 毓 | 刘焕荣 |

| 历史 | 组长 | 徐文华 | |

| 地理 | 组长 | 袁书彦 | |

| 体育 | 组长 | 牛洪泼 | 冯中锁 |

| 电教 | 组长 | 王杰春 |

党支部组织结构

| 语文 | 组长 | 赵永欣 | 李自奇 |

| 数学 | 组长 | 罗云岩 | 武辉 |

| 英语 | 组长 | 郭春凤 | 尚玉娣 |

| 物理 | 组长 | 李兴营 | 张汉伟 |

| 化学 | 组长 | 齐中敏 | 李银彬 |

| 生物 | 组长 | 宋文秀 | 朱全胜 |

| 政治 | 组长 | 蔡 毓 | 刘焕荣 |

| 历史 | 组长 | 徐文华 | |

| 地理 | 组长 | 袁书彦 | |

| 体育 | 组长 | 牛洪泼 | 冯中锁 |

| 电教 | 组长 | 王杰春 |

泌桥飞雪

党支部书记: 牛才柱

党支部副书记: 刘自德

学校主要领导

校 长:牛才柱

副 校 长:王志伟

副 校 长:吕双敏

副 校 长:牛全民

副 校 长:彭小建

副 校 长:刘海燕

杰出人物

唐河竹林寺附近有一座石桥,叫泌桥。这座桥和一般的石桥没啥两样,可一到下雪天就不同了,无论下多大的雪,桥面永远是干的。

相传在西汉末年,王莽四十万大军包围了昆阳城(今河南叶县),妄图一举消灭城内的农民起义军。当时城内只有几千守军,兵力悬殊太大,城池危在旦夕。城里的义军首领经过商量,派刘秀突围搬救兵。

刘秀一出城,就被王莽盯上了。

这天黄昏时分,刘秀刚逃进唐河县城,王莽也率人随后跟了进来。刘秀穿街过巷,打算渡过唐河,绕到王莽背后,再去襄阳。谁料出了西门,还未来到河边,就发现竹林寺一带被王莽的人马站住了。他急忙退回来,可刚走到竹林寺东边的石桥上,又见王莽也出了西门,直扑过来。刘秀见前后左右都是王莽人马,就翻身下马,牵着马钻进桥下躲避。好在天已黑了下来,没有人看见。

不一会,王莽来到桥上,几路追兵纷纷向他报告,没有发现刘秀。王莽大怒。因为他亲眼见刘秀出了西门,难道能上天入地?便命令部下继续搜查。

这时,天刮起一阵北风,接着下起鹅毛大雪。王莽一边吩咐将士在大街小巷,各条路口站哨;一边派人在城内城外各个地方搜查。他发狠道:“今夜就是拿不住刘秀,这场大雪也要冻他个半死。”说罢,躲到竹林寺里取暖去了。

再说刘秀站在桥下,动也不敢动,一会功夫,那雪便落有半尺厚,冻得浑身上下直打哆嗦。心想,如果站上一夜,还不把人冻成冰棍?想着,对天长叹一声:“老天呀老天,我刘秀举义兵,应天时,顺民意,你为何不助我成功,反要毁我大业呢?”不想这一声长叹,竟真的起了灵验,那雪花忽地飘了起来,在桥上翻卷飞舞,就是不落到桥面上,好似一床雪毯罩在桥上空。翻卷飞舞的雪花象帘子一样挡住了北风,桥洞里竟连一丝风也没有。这时,有一队王莽兵士来到桥前,他们想到桥下搜查,可一挨这桥边,那雪花竟象沙子一般,直往他们的鼻子、眼睛里钻;扑打得他们出不来气,睁不开眼,一个个赶快溜走了。

天越来越黑。刘秀抖掉身上的积雪,活动了一下手脚,啃了几口干粮,身上暖和多了,胳膊腿上也有了些力气。伸头看看桥外,四周依然雪花乱飘,觉得好生奇怪,莫非天助我?

刘秀走上小桥,见那些放哨的士兵,早躲进老百姓家取暖了。便放开胆子,踏着积雪,搬救兵去了。

不管天刮多大风,下多大雪,雪花只是在桥顶上旋转飞扬,就是不会降落下来,桥面永远是干的。“泌桥飞雪”由此而来。

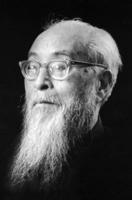

冯友兰

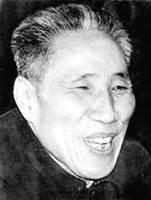

李季

冯友兰(1895.12.04~1990.11.26),字芝生,河南南阳唐河人。曾在唐河县第一高级中学的前身就读。1912年[span]入上海中国公学大学预科班,1915年入北京大学文科中国哲学门,1919年赴美留学,1924年获哥伦比亚大学博士学位。回国后历任中州大学、广东大学、燕京大学教授、清华大学文学院院长兼哲学系主任。抗战期间,任西南联大哲学系教授兼文学院院长。1946年赴美任客座教授。1948年末至1949年初,任清华大学校务会议主席。曾获美国普林斯顿大学、印度德里大学、美国哥伦比亚大学名誉文学博士。1952年后一直为北京大学哲学系教授。

冯友兰(1895.12.04~1990.11.26),字芝生,河南南阳唐河人。曾在唐河县第一高级中学的前身就读。1912年[span]入上海中国公学大学预科班,1915年入北京大学文科中国哲学门,1919年赴美留学,1924年获哥伦比亚大学博士学位。回国后历任中州大学、广东大学、燕京大学教授、清华大学文学院院长兼哲学系主任。抗战期间,任西南联大哲学系教授兼文学院院长。1946年赴美任客座教授。1948年末至1949年初,任清华大学校务会议主席。曾获美国普林斯顿大学、印度德里大学、美国哥伦比亚大学名誉文学博士。1952年后一直为北京大学哲学系教授。

1923年夏,冯友兰以《人生理想之比较研究》(又名《天人损益论》)顺利通过美国哥伦比亚大学博士毕业答辩,获哲学博士学位。是年秋回国后,沿博士论文方向写成《一种人生观》。1924年又写成《人生哲学》,作为高中教材之用,在这本书中,冯友兰确立了其新实在主义的哲学信仰,并开始把新实在主义同程朱理学结合起来。在燕京大学任教期间,冯友兰讲授中国哲学史,分别于1931年、1934年完成《中国哲学史》上、下册,后作为大学教材,为中国哲学史的学科建设做出了重大贡献。

从1939年到1946年7年间冯友兰连续出版了六本书,称为“贞元之际所著书”:《新理学》(1937)、《新世训》(1940)、《新事论》(1940)、《新原人》(1942)、《新原道》(1945)、《新知言》(1946)。通过“贞元六书”,冯友兰创立了新理学思想体系,使他成为中国当时影响最大的哲学家。

二十世纪五六十年代是冯友兰学术思想的转型期。新中国成立后,冯友兰放弃其新理学体系,接受马克思主义,开始以马克思主义为指导研究中国哲学史。著有《中国哲学史新编》第一、二册、《中国哲学史论文集》、《中国哲学史论文二集》、《中国哲学史史料学初稿》、《四十年的回顾》和七卷本的《中国哲学史新编》等书。

词条图册

(1922——1980年),现代著名诗人,1922年8月16日出生,河南唐河县祁仪镇人。原名李振鹏,笔名里计、[span]于一帆等。1938年在延安抗日军政大学学习,次年5月加入中国共产党,毕业后赴太行山,在八路军部队曾任连政治指导员,联络参谋。1942年冬至1947年,在陕北三边工作,先后当过小学教员、县政府秘书和地方小报编辑。这五六年的战斗生活使他接触了各种人,了解到许多感人的革命历史故事,熟悉了陕北人民的思想、性格、语言及其所喜爱的文艺形式,为以后的创作打下了深厚的基础。1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表之后,给他以极大的启示和鼓舞,激发了他强烈的创作欲望,并开始进行业余创作,他尝试着以民歌形式,写出章回小说《老阴阳怒打虫郎爷》等作品。1945年底,在《解放日报》上连续刊登了优秀长篇叙事诗《王贵与李香香》 ,这首长诗,热情歌颂了陕北人民在共产党领导下翻身闹革命的斗争事迹,成功地塑造了王贵和李香香的动人形象。这首具有浓厚地方色彩的长诗,是诗歌领域里实践毛泽东文艺路线的第一个硕果,是中国新诗发展的新阶段,在中国现代文学史上占有重要的地位,茅盾称它“是一个卓绝的创造,说它是民族形式的史诗也不过分”。1948年李季回到延安,任《群众日报》副刊编辑。1949年,参加中国文学艺术联合会和中国作家协会,不久到武汉,任中南文艺工作者联合会编辑出版部长,主编《长江文艺》,这期间有诗集《短诗十七首》、长篇叙事诗《菊花石》。1952年冬到玉门油矿深入生活,担任矿党委宣传部长,创作长篇叙事诗《生活之歌》,短诗集《玉门诗抄》、《玉门诗抄二集》、《致以石油工人的敬礼》。

(1922——1980年),现代著名诗人,1922年8月16日出生,河南唐河县祁仪镇人。原名李振鹏,笔名里计、[span]于一帆等。1938年在延安抗日军政大学学习,次年5月加入中国共产党,毕业后赴太行山,在八路军部队曾任连政治指导员,联络参谋。1942年冬至1947年,在陕北三边工作,先后当过小学教员、县政府秘书和地方小报编辑。这五六年的战斗生活使他接触了各种人,了解到许多感人的革命历史故事,熟悉了陕北人民的思想、性格、语言及其所喜爱的文艺形式,为以后的创作打下了深厚的基础。1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表之后,给他以极大的启示和鼓舞,激发了他强烈的创作欲望,并开始进行业余创作,他尝试着以民歌形式,写出章回小说《老阴阳怒打虫郎爷》等作品。1945年底,在《解放日报》上连续刊登了优秀长篇叙事诗《王贵与李香香》 ,这首长诗,热情歌颂了陕北人民在共产党领导下翻身闹革命的斗争事迹,成功地塑造了王贵和李香香的动人形象。这首具有浓厚地方色彩的长诗,是诗歌领域里实践毛泽东文艺路线的第一个硕果,是中国新诗发展的新阶段,在中国现代文学史上占有重要的地位,茅盾称它“是一个卓绝的创造,说它是民族形式的史诗也不过分”。1948年李季回到延安,任《群众日报》副刊编辑。1949年,参加中国文学艺术联合会和中国作家协会,不久到武汉,任中南文艺工作者联合会编辑出版部长,主编《长江文艺》,这期间有诗集《短诗十七首》、长篇叙事诗《菊花石》。1952年冬到玉门油矿深入生活,担任矿党委宣传部长,创作长篇叙事诗《生活之歌》,短诗集《玉门诗抄》、《玉门诗抄二集》、《致以石油工人的敬礼》。

1955年至1957年,在北京任作协创作委员会副主任,在此期间,写作并出版了《西苑诗草》和《建设的歌》。1959年后,任作协兰州分会主席,出版了长篇叙事诗《杨高传》,这首诗,规模宏伟,故事复杂,人物众多,所反映的生活面比《王贵与李香香》更广阔。诗人以高度的概括力,通过主人公杨高战斗的一生,真实地反映了土地革命、抗日战争、解放战争和社会主义建设各个历史时期残酷、尖锐、复杂的斗争生活,艺术上把民歌和古典诗词、鼓词结合在一起,采用了我国传统的说唱文学的章法和句法,在民族化、大众化的道路上又前进了一步。1958年诗人还写了许多配合政治形势的报头诗,分别收入与闻捷的合集《第一声春雷》、《我们遍插红旗》中。1959年出版了儿童诗《三边一少年》,小说散文集《戈壁旅伴》、《心爱的柴达木》和他十年的短诗选集《难忘的春天》。1961年出版《海誓》,这是他访问欧亚四国所写的二十几首国际题材的短诗集。1962年后,先后任《人民文学》副主编、主编。1963年出版叙事长诗《向昆仑》、《剑歌》、《石油诗》(一、二集)。粉碎“四人帮”后,任《诗刊》主编,第五届全国政协委员会委员,发表了两部同样题材的具有浓郁的石油工人生活气息的长篇叙事诗《石油大哥》和《红卷》。1980年3月8日,诗人与世长辞。此外,还有传记《毛泽东少年时代的故事》、儿童故事诗《奈良川的大石桥》。李季在新诗发展的道路上,勤于向民歌学习,不断探索人民喜闻乐见的民族形式,为中国诗歌的发展做出了很大贡献。

-

成都丰田雷凌优惠达1.3万元 成都大众捷达最高优惠1.3万元

2025-09-22 15:59:45 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-22 15:59:45 查看详情 -

空前钜惠 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-09-22 15:59:45 查看详情 -

多重礼遇齐放送,江铃皮卡助力用户春启新程 高大方正

2025-09-22 15:59:45 查看详情 -

天津港现车钜惠价(图文) 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-09-22 15:59:45 查看详情 -

起亚K5最高优惠3.3万 排队提车

2025-09-22 15:59:45 查看详情 -

成都丰田锐志最高优惠2.2万 成都凯迪拉克CT5优惠3.5万

2025-09-22 15:59:45 查看详情 -

成都雷克萨斯IS最高优惠7万元 独具匠心

2025-09-22 15:59:45 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 现金最高优惠2.6万元

2025-09-22 15:59:45 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都广汽本田奥德赛优惠2万元

2025-09-22 15:59:45 查看详情

求购

求购