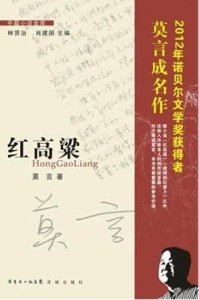

- 红高粱

红高粱

内容简介

中篇小说《红高粱》首次发表于1986年,原载《人民文学》第三期。[5]

在出嫁的路上,新娘被赶跑劫匪的轿夫余占鳌所吸引。三天后新娘回门,与余占鳌在红高粱地里激情相爱。新婚丈夫被人杀死,新娘勇敢地主持了酿酒厂。余占鳌在与土三炮对峙后,回来支开其它酒厂工人,在酒缸里撒了一泡尿,竟成了喷香的好酒。9年后,日军强迫村人砍倒高粱修建公路,并把罗汉大爷剥皮示众。余占鳌带领乡人报复日军,乡人们全死了。歇斯底里的余占鳌,站在女店主的尸体旁,放声高歌······

创作背景

1928年,中共山东省委派人到南郭庄一带建立贫民会,经过一段时间的工作,南郭庄大部分村民都加入了贫民会,成员达200余人。后来,曹克明(“余占鳌”)等人又相继在潍河东岸的一些村庄建立了贫民会组织,随着会员的日益增多,高密县委决定组织南郭庄农民暴动。农历8月21日晚,暴动开始。曹克明率领暴动农民烧毁了南郭庄的四门和几家地主的房子,分了地主家的粮食财产。并且在大街上摆了桌子,召开群众大会,成立了政权组织。南郭庄农民暴动的消息一传开,县政府马上组织联庄会反击,贫民会抵挡不住,坚持不到一月就宣告失败,曹克明也逃离高密。[6]

暴动流产后,曹克明叛变了革命

关于这段历史,《高密党史资料》中有一篇名为《关于高密斗争的点滴回忆》的文章,介绍得非常详细。该文作者耿梅村,原来曾在潍县、高密一带从事地下工作,他在文章中说:“1929年5月至1930年上半年,曹克明来潍县任县委书记。……事后(指“潍县桥西山会暴动”一事)曹克明要回家看看,说家里还有几棵梧桐,想卖掉弄点经费。一回家,即被家里人看起来,由动摇而叛变。这是1930年春天的事。曹克明叛变后,潍县党组织又遭到一次破坏,于清书同志(曾任省委秘书)被捕了。1931年4月5日,清书同邓恩铭等二十一位同志,都惨遭杀害。”[6]

曹克明变节后,回乡参加了当地的联庄会。并利用联庄会拉起了一支队伍,又收编了附近一些大大小小的土匪武装,手下有了一千多号人马,成了高密一带呼风唤雨的人物。

当时驻潍县的国民政府山东省第八行政区行政督察专员兼保安司令是厉文礼,抗战爆发后,他将所属各县自卫团、联庄会及各地抗日游击队重新组合,把规模较大的几支改编为直属部队,曹克明部编为第六游击总队,后更名为山东省第八专区保安六团,曹克明先后担任总队长和团长。

1938年4月16日,曹克明率领队伍在胶莱河古渡孙家口打了一个漂亮的伏击战,烧毁敌人汽车8辆,歼灭日军30多人,轰动了整个胶东,曹克明也被誉为“抗日英雄”——这就是《红高粱》中所描述的“我爷爷”在胶平公路伏击日本人汽车队的故事。[6]

人物介绍

余占鳌

男主人公:“我爷爷”余占鳌

余占鳌,北国高大挺拔的红高粱哺育的一条刚烈的硬汉。他是一个地道的农民,疾恶如仇的他杀了与母亲通奸的和尚,做了低贱的轿夫。一次偶然的抬轿经历使他不顾一切地爱上了戴凤莲。余占鳌一生杀人越货,与“我”奶奶在高粱地里纵情野合。“野合”粗而不俗,描写的是“我”奶奶和“我”爷爷本性的凸现,是反封建、追求幸福的象征,也是“我”爷爷、“我”奶奶为人性的自由而向封建道德破胆开战的精神所至,更是《红高粱》人物的原生态最突出的表现。他虽没有彪炳史册,但正是他们这些汉子创造了历史,打铸着民族精神。

余占鳌这一人物形象具有一种动感之美。人们倾听那被摧残、被压抑的人性在呼唤,一种灵与肉搏斗的呻吟,那是一种值得回忆和记忆的民族精神积淀的告诫,一种只有生长在红高粱土地上才能体验到的关于人的价值、关于民族精神、关于伦理道德、关于历史进程、关于整个人类生活本质的哲理。莫言把这些深邃的哲理都融入余占鳌追求自由及原生态的性格中,使余占鳌身上放出了独特的人性的光辉,在原生态的艺术中呼唤了人性之美。

“高密东北乡” ——这块黑土地孕育了余占鳌这样一个善恶结合的土匪头子。余占鳌是集善恶美丑于一身的典型人物。在整个抗战过程中,他的反抗是彻底的,但手段也是相当残酷的。他表达爱恨的方式就是杀人,包括他的亲叔叔余大牙,对手花脖子,情敌单家父子。而这种“杀人”的行为,在传统的伦理道德中无疑是“恶”的,是不可饶恕的。但在具体的价值行为中,他杀人的行为却又是高度的“ 善”,是高度的英雄主义和高度的爱国主义的表现。在爱情的准绳上,余占鳌杀死仗势欺人的单家父子,是为了拯救深陷苦海的爱人;他杀死酒后乱性的余大牙,是为了还无辜少女曹玲子一个公道;他杀死流氓头子“花脖子”,是为了当地百姓免于盘剥之苦……这些都恰恰表现出了一种深邃人性的“善”。余占鳌本性的“善”和手段的“恶”并不矛盾,“他们的人生行为已很难用惯常的伦理道德规范去衡量,也难以用善与恶、美与丑这样简单的二元判断去评价他们,而是善中有恶、美中有丑、相互纠缠。”他只是徘徊和游离于道德伦理和法律纲常外的另一个层面。作为一个疾恶如仇而又豪放不羁的原汁原味的英雄,他无法跳出这个特定历史环境下所决定的局限性,而恰好在这一历史局限性里,表现的是民族豪放的性格和顽强的生存意识。

戴凤莲

女主人公:“我奶奶”戴凤莲

来自中国高密东北乡,土生土长的农民。丰腴、热烈、果断、泼辣、敢爱敢恨、敢做敢当,以较弱之躯拥抱爱与自由,崇尚力与美,承受着全部的痛苦与欢快。

“我奶奶”戴凤莲,不到6岁就开始缠脚,“我的外曾祖母”用布一丈余长的布勒断了奶奶的脚骨,缠就一双三寸金莲。奶奶身高1.6米,体重60公斤。16岁那年,就由她的父亲做主嫁给了高密东北乡有名的财主单延秀的独生子单扁郎。单家开着烧酒锅,以廉价高粱为原料酿造优质白酒,方圆几百里都有名。风传单扁郎早就染上了麻风病。在三天的回门路上“我奶奶”戴凤莲与“我爷爷”余占鳌在高粱地里野合,后来又与“我爷爷”余占鳌经历了许多风风雨雨。

作者简介

莫言莫言,原名管谟业,1955年2月17日出生于山东省高密县大栏乡一个农民家庭,[7]中国当代著名作家,香港公开大学荣誉文学博士、汕头大学文学院文艺学教授。

莫言莫言,原名管谟业,1955年2月17日出生于山东省高密县大栏乡一个农民家庭,[7]中国当代著名作家,香港公开大学荣誉文学博士、汕头大学文学院文艺学教授。

自1980年代中开始,莫言以一系列乡土作品崛起,作品充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。

1981年,莫言开始小说创作,并发表处女作《春夜雨霏霏》。

1985年,发表短篇小说《透明的红萝卜》,引起文坛关注。

1986年,发表中篇小说《红高粱》,反响强烈。

莫言在他的小说中构造独特的主观感觉世界,天马行空般的叙述,陌生化的处理,塑造神秘超验的对象世界,带有明显的“先锋”色彩。

作为中国当代最重要的作家之一,莫言在国内外享有极高的声誉,他的作品被翻译成二十多种文字(英、法、德、意、日、西、俄、韩、葡、荷兰、瑞典、捷克、挪威、波兰、罗马尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、阿拉伯、越南、土耳其、阿尔巴尼亚、希伯来语等)出版。

莫言创作中篇小说《红高粱》曾获第四届全国中篇小说奖,根据小说改编的电影《红高粱》获第38届柏林电影节金熊奖。[2]

2012年,莫言凭借《红高粱家族》、《天堂蒜薹之歌》、《生死疲劳》等文学作品获得诺贝尔文学奖,是第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。[8]

作品影响

《红高粱》不仅是莫言创作生涯的里程碑,也是20世纪80年代中国文坛的里程碑。

1986年,《红高粱》发表于《人民文学》杂志,随即引起文坛极大轰动。

莫言因《红高粱》扬名文坛,也扬名海外,日本文坛正是从《红高粱》开始关注莫言,英语文学界也是从《红高粱》开始认识莫言。

2018年9月,《红高粱》入选改革开放四十年最具影响力小说。[4]

作品评价

美国著名汉学家葛浩文评价说:“莫言善于运用民间的信仰、奇异的动物意象、不同的想象性叙事技巧以及诸如国家和地方的、官方和民间的历史与现实,并将它们融为一体,创造出一种奇特的、令人兴奋的文学。”

著名文学评论家雷达评价说:“《红高粱》通过戴凤莲和余占鳌的故事,以时空错乱的顺序,借用意识流的表现方法,叙述了昔日发生在山东某乡村的一曲生命的颂歌。莫言以他富于独创性的灵动之手,翻开了我国当代战争文学簇新的一页———他把历史主观化、心灵化、意象化了。”

台湾作家骆以军评价说:“《红高粱》展示了不可思议的、魔幻的、乡野之怪的战争场面或性的原始欲力,莫言是像马尔克斯、鲁西迪那级数,是可以不断从故事秘境召唤各种喷发奇想、充满暴力又诗意的魔术师!”

《纽约时报》评论说:“通过《红高粱》,莫言把他的‘高密东北乡'安放在世界文学的版图上。“

衍生作品

《红高粱》最初于1986年在《人民文学》杂志问世,1987年,包括中篇小说《红高粱》在内的五部中篇串成《红高粱家族》,由解放军文艺出版社推出。电影改编自《红高粱》,而电视剧《红高粱》则改编自《红高粱家族》。

作品鉴赏

《红高粱》小说主题思想

《红高粱》小说主题思想

《红高粱》叙述的主要是一支民间抗日武装伏击日本人汽车队的故事,表现了一定程度的国家意识和民族意识。

强烈生命意识是小说的精神主体:对带着原始野性、质朴强悍的生命力的赞美,对自由奔放的生命形式的渴望。生命意识使那个陈旧的抗日故事重新获得了震撼人心的力量。

红高粱,就是强烈生命意识的总体象征,可以称之为《红高粱》的“生命图腾”。

小说用充满激情的语言描写红高粱,赋予红高粱以生命:“八月深秋,广阔的高粱红成汪洋的血海。高粱高密辉煌,高粱凄婉可人,高粱爱情激荡。秋风苍凉,阳光很旺,瓦蓝的天上游荡着一朵朵丰满的白云,高粱上滑动着一朵朵丰满白云的紫红色影子”;“它们都是活生生的灵物。它们根扎黑土,受日精月华,得雨露滋润,上知天文下知地理”。

小说中,红高粱决不仅仅是一种植物。

赋予红高粱伟大的生命相对应,作品中那些英勇悲壮的英雄,伴随着红高粱,或者与红高粱融为一体。

在小说中,余占鳌和戴凤莲是在高粱地里完成了神圣的结合,戴凤莲又是在高粱地里流尽了最后一滴血,小说把她30年的生活比作“红高粱般充实”;余大牙带着高密东北乡人应有的英雄气概坦然赴死的时候,放声高唱“高粱红了”;任副官在枪声中、子弹下坦然前行的时候,用口哨吹出曲调“高粱红了”······

在各个场景的描写中,人与高粱获得了同一种品格。

强烈的生命意识在小说中的极端表现形式,是用冷静乃至审慎的态度来描绘生命的痛苦与毁灭——如刘罗汉被割下耳朵和生殖器、被活活剥了皮,戴凤莲让余占鳌和冷支队长喝下掺了罗汉大爷鲜血的酒,队员们惨烈的死亡等。因为人只有置身于巨大的痛苦之中或者面临死亡的时候,才能强烈地意识到生命的存在。

死亡的描绘一方面强化了生命意识,同时也使小说呈现出新奇、残酷的美。

小说对于强悍的生命力和自由奔放的生命形式的肯定有时甚至超越了一般的伦理评价。余占鳖与戴凤莲野合,为了占有戴凤莲把单家父子杀死,以中国传统的伦理尺度来评价是不道德的,但作品作了肯定性描写。即使是对余大牙这样贪财好色的人,作家也赞美他坦然赴死的英雄气概。

强烈的生命意识甚至促成了作品中一个特殊角色——“我”的诞生。

在作品中,“我”不仅是一个叙述角度,而且是以不同于余占鳌等人的生活方式生存着的下一代代表。而对爷爷那生命力旺盛的一代,“我”只有自卑与仰叹。余占鳌等人与“我”实际上形成了一种距离,一种对比。在这种距离与对比中,作家一方面强化了对余占鳌等体现的那种生命力的仰慕,一方面对那种生命力在今天的人们身上已经消失感到悲哀。

在小说中“我”慨叹:“先辈们的英勇悲壮使我们这些活着的不肖子孙相形见绌,在进步的同时,我真切感到种的退化”;“我爷爷辈的好汉们,都有高密东北乡人高粱般鲜明的性格,非我们这些孱弱的后辈能比”。

从艺术的角度看,小说打乱时空结构的意识流式的叙述方式对于当时的读者来说已不陌生。最大突破、最借鉴马尔克斯等人的魔幻现实主义手法,以奇特的感觉为动力,改变客观事物的存在形式,把静态的变成动态的,把无生命的变成有生命的,使读者从习以为常的事物中获得全新的审美体验。金色的太阳“齿轮般旋转”;“残缺的杏黄色阳光,从浓云中,嘶叫着射向道路”;被割下的耳朵“在瓷盘里活泼地跳动,打击得瓷盘叮咚叮咚响”;“子弹在低空悠闲地飞翔,贴着任副官乌黑的头发滑过去”;“高粱的奇谲瑰丽,奇形怪状,它们呻吟着,扭曲着,呼号着,缠绕着,时而像魔鬼,时而像亲人……红红绿绿,白白黑黑,蓝蓝黄黄,它们哈哈大笑,它们号啕大哭,哭出的眼泪像雨点一样……”等。

小说的比喻因其反常规而显得十分新奇,如说死神有着“高粱般深红的嘴唇和玉米般金黄的笑脸”,说死骡马大肚子在水的浸泡和太阳的曝晒下突然炸裂“白花花的的肠子,像花朵一样溢出来”,说“有人往栅栏边角上那个铁皮水桶里撒尿,尿打桶壁如珠落玉盘”等。

在叙述过程中,作家有时故意插入一些与总体叙述风格相背离的语言。如“我”看到母亲的小脚就想高呼“打倒封建主义!人民自由万岁”,借92岁农村老太太的口唱一段顺口溜,引录一段县志上平平板板的公文等,都给作品涂上了一层淡淡的幽默、诙谐的色彩。强烈的生命意识、具有民间传奇色彩的题材与上述不同艺术手段的融合,使这部中篇小说获得了巨大的成功。(董炳月)

艺术特色

《红高粱》的叙述沿两条线展开,主线是土匪头子“我爷爷”余占鳌率领的武装伏击日本汽车队,辅线是在战争发生之前发生的余占鳌与“我奶奶”戴凤莲之间的爱情故事。

小说对题材的处理体现出对传统小说叙事的叛逆,是以追忆的姿态讲述的故事。在莫言的艺术世界里,蕴含着中国农民的生命观、历史观、乃至时空观。

《红高粱》的叙事策略和语言方式追求强烈的陌生化效果,小说的展开是由感觉引导,情绪推动。

小说在叙事人称上,第一人称和第三人称叠合在一起。在语言运用上,《红高粱》追求一种富有力度的表达,一切都服从主题的自由创造和审美快感。重视感觉,大胆运用丰富的比喻、夸张、通感等修辞手法,还有对于语言色泽的选择和气势的营造。——摘自《中国现代文学史》

-

成都丰田雷凌优惠达1.3万元 成都大众捷达最高优惠1.3万元

2025-09-22 07:58:43 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-22 07:58:43 查看详情 -

空前钜惠 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-09-22 07:58:43 查看详情 -

多重礼遇齐放送,江铃皮卡助力用户春启新程 高大方正

2025-09-22 07:58:43 查看详情 -

天津港现车钜惠价(图文) 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-09-22 07:58:43 查看详情 -

起亚K5最高优惠3.3万 排队提车

2025-09-22 07:58:43 查看详情 -

成都丰田锐志最高优惠2.2万 成都凯迪拉克CT5优惠3.5万

2025-09-22 07:58:43 查看详情 -

成都雷克萨斯IS最高优惠7万元 独具匠心

2025-09-22 07:58:43 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 现金最高优惠2.6万元

2025-09-22 07:58:43 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都广汽本田奥德赛优惠2万元

2025-09-22 07:58:43 查看详情

求购

求购