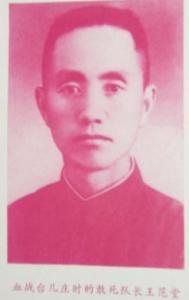

- 王范堂

王范堂

人物生平

1908年1月6日生于安康石泉县后柳镇。父王文浩,早年在家乡经营油坊,后任过后柳镇民团团总。[1]

王范堂少年时即胆识过人,1922年读私塾时,军阀吴新田驻军兵痞2人下乡扰害百姓,王范堂藏起兵痞仅带的一支长枪,指使受害群众捆绑了失去武器的两个兵痞,推入汉江淹死。

1923年,王范堂入石泉县第一高级小学读书,1926年毕业,在后柳镇石佛小学教书。

1927年4月,经老师陈雨皋介绍,考入冯玉祥在西安举办的西北军官学校学习。 王范堂

王范堂

1930年4月,蒋、冯、阎大战爆发,军校结束,王范堂被分配到冯玉祥部下任排长,因作战英勇,升连长。11月,冯、阎失败,冯玉祥下野,王范堂率部下投奔冯玉祥旧部孙连仲。嗣后,孙连仲投靠蒋介石,所部编为国民革命军第二十六路军,王范堂任该军第一五八团三营七连连长。

1931年春,蒋介石调第二十六路军赴江西进攻红军。“九•一八事变”发生后,驻扎宁都的广大官兵对蒋介石不抗日却对红军大肆“围剿”十分不满。12月14日,该军1.7万余人在参谋长、中共党员赵博生与七十三旅旅长董振堂率领下,发动著名的宁都起义,开赴中央革命根据地。王范堂在红军中任文化教员。

1932年6月,在第四次反“围剿”的一次激战中,王范堂与国民党军队殊死拼杀,负重伤昏迷。因其在战斗中脱去衣、帽,竟被国民党军队中的熟人误认为他与红军作战受伤,送往南昌住院治疗,出院后再次分配到新组建的国民党中央军第二十七师一五八团三营七连任连长。

1936年9月,被师部派到中央军校武汉分校学习。

1937年卢沟桥事变爆发,王范堂率先向军校呈交了抗日参战申请书,要求立即奔赴抗日前线。两日后,军校令全体学员迅速返回部队。他在河北保定赶上孙连仲率领北上抗日的第二十六路军,仍任连长。

1937年8、9月间,王范堂参加了河北良乡县玻璃河防御战,率全连官兵给日军以重大杀伤。10月,率部参加山西娘子关阻击战,再次重创日军,并击毙日军第七十七联队长里登少将。

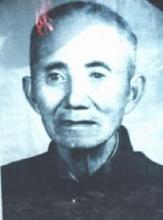

1938年3、4月间,王范堂参加了台儿庄战役,因战功升任第一五八团三营营长。 王范堂

王范堂

1938年9月,王范堂率部在大别山一带与日军血战,升任第二十七师直属的第一一团副团长,作战中身负重伤,伤愈后又加入中原运动战,在河南南阳等地与日军周旋。

1942年调防重庆,参加石牌要塞保卫战,与日军对峙至抗日战争胜利。在国民党顽固派发动第一次反共高潮时,王范堂和第二十七师师长黄樵松一起营救过被捕的该师团级军官、共产党员陈扶民等7人,还放走在自己部下任连长的共产党“嫌疑”孙浩等3人。

1946年,王范堂任国民党第三十军二十七师七十九团团长。

1948年7月,三十军调往太原。代军长黄樵松不愿跟随国民党顽固派打内战,策动该军起义。王范堂积极参与,亲自护送黄樵松派与解放军联系的代表。起义前夕,王范堂奉黄之命赴西安安置其家小,接着回石泉看望急电催他回家的母亲。期间,黄樵松因部下告密被阎锡山逮捕,押至南京杀害,起义夭折。

1948年冬,王范堂任国民党第三十军第三十师少将副师长。

1949年春开往成都驻防。12月23日,该师师长谢锡昌率全师官兵约7000人在成都通电起义,接受中国人民解放军改编。他奉派入中国人民解放军西南军区军政大学高级研究班学习,1950年12月毕业后,任中国人民解放军第二高级学校军事教官。

1952年7月,王范堂转业回到石泉。不久,又根据上级安排,入西北人民革命大学学习。抗美援朝一开始,政府号召捐献,他说服妻子把积攒应急的300元全部捐给国家。

1953年,王范堂在西北民大结业,分配到汉中地区工作。

1976年退休。

1987年5月9日因病逝世。[1]

人物事迹

台儿庄这个山东省南部的一个小镇,是徐州的门户,军事位置十分重要。1938年3月,日寇在这里摆下了两个精锐师团,要和中国军队决战。当时,池峰城的三十一师主力驻守在台儿庄内,直接担负庄内的守备。师部设在运河以南,隔河指挥。王范堂所在的的二十七师驻守在台儿庄庄外东南地区,与三十一师守城部队遥相呼应。由于当时火车每次只能运送一个团,且要避免日军轰炸,部队到达台儿庄的时间参差不齐。池峰城的三十一师、张全照的三十师比黄樵松的二十七师先到一步。而二十七师的一五七团,一六O团又比王范堂所在的一五八团先到一步。一五八团赶到台儿庄东南地区时,台儿庄内外的战斗已经很激烈。一五八团作为预备队,在师部附近集结待命。[1]

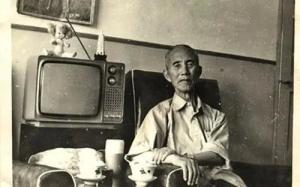

清晨,日军攻破台儿庄北门,三十一师守备部队与日军展开激烈的搏斗,形成拉锯战。我方虽经多次反击,均未能将日军赶出庄外。部队伤亡惨重,形势十分危急。此时,庄外各部均遭到日军猛烈炮轰。二十七师前后阵地也与日军发生激战。当天上午,二十七师师长黄樵松命令一五八团三营副营长时尚彬,七连连长王范堂各率七、八两个连增援庄内守军。时尚彬、王范堂接到命令立即投入了反击战斗。由于庄内地形复杂,而且敌我双方已交织在一起,八连进庄后,遭到日军机枪火力伏击,不到半个时辰,官兵牺牲殆尽。当副营长时尚彬见到王范堂时,声泪俱下地喊道:“王连长呵!八连全完了!”由此可见当时战斗之激烈。 晚年的王范堂

晚年的王范堂

28日黎明,日军由西北角向西南方向猛攻,攻势十分凌厉,妄图切断庄内守军与三十一师师部的联络,置庄内守军于死地。守城指挥部迅速调集部队从两侧组成轻重机枪火力封锁网,封锁日军进攻路线,同时命令王范堂连在正面进行阻击。王范堂接受命令后,为了减少伤亡,有效地阻击日军进攻,他利用有利地形组成火力网,并有重点地配备兵力。将全连三个排分为三条战线:第一线在前沿阵地与日军对垒,全力阻止日军进攻;二线隐蔽其后,随时准备接应一线,应付突变;三线为后备队,抓紧时间休息。三条战线隔一段时间调换一次。就这样在友邻部队的大力配合下,经过2天3夜的激烈战斗,打退了日军—次又一次地进攻,守住了阵地。

31日拂晓,日军停止了正面进攻,前沿阵地一片寂静。王范堂的全连尚剩57人,战士们激战了几夜,困倦已极,倒地便睡。王范堂发现阵地前100米左右的开阔地带,出现多条纵横交错的壕沟,偶尔可见日军太阳旗在沟内晃动。很明显,日军经过昼夜强攻,由于地面火力封锁太强,很难奏效。为避开中国军队的地面火力,他们通过构筑坑道,向前沿逼近。王范堂当即向守备指挥官王冠五报告,并建议尽快集中庄内迫击炮,强轰阵地,摧毁敌人坑道,然后组织轻重机枪扫射,歼敌于坑道内。王冠五听到王范堂的报告,亲自到前沿阵地观察,并采纳了他的建议。用猛烈的炮火进行轰击,部分日军被迫撤离了坑道。

当天,日军在这一线的攻势明显减弱。为了彻底击退由西北角侵入的日军,王范堂向守备指挥部提出,让他连交出前沿阵地的防务,由自己率领全连尚存的57名官兵,组成敢死队,绕到敌侧,前后夹击,以求全歼入侵之敌。守备总指挥王冠五接受了王范堂的请求,并拟定了详细地战斗方案。

57人敢死队组织起来后,当时王范堂郑重宣布:“我们是敢死队员。敢死队员就是要以死报国!”他看着眼前这些从日夜奋战中幸存下来的敢死队员,想着那些朝夕相处已经为国捐躯的战友,王范堂的眼泪夺眶而出。

31日黄昏,在密集炮火的掩护下,王范堂率领的57名敢死队员,迅速到达了目的地。此时,敢死队与日军仅一墙之隔。炮弹在墙内的日军阵地上炸成一片,日军的吆喝声、呻吟声时时传到墙外。为了不失时机地打击龟缩在西北角的日军,敢死队划分为6个战斗组,分别选择了越墙地点。我军炮击停止后,6个小组同时从掩蔽体内飞驰而出,越过城墙与日军厮杀在一起。敢死队员们见敌人举刀便剁,抬枪就打,一个劲地向前冲。王范堂带着几个战士刚冲进一条坑道,迎面就来了7、8个日军。王范堂正准备举枪射击,后边几个战士一拥而上,同时向日军开了火。这7、8个日军还未搞清是怎么回事,就做了枪下鬼。

经过一个多小时的激烈搏斗,日军丢下60来具尸体,向北狼狈逃窜。偷袭取得了成功,夺回了西北阵地。在这次战斗中,王范堂全连57名敢死队队员仅存13人。

战斗胜利结束后,负责庄内守备的三十一师师长池峰城,接见并嘉奖了王范堂率领的13名幸存的敢死队员,敢死队使参战的官兵受到极大鼓舞!

台儿庄大会战后十余年间,王范堂先后被提升为副营长、营长、副团长,团长直到副师长。在抗日战争的决战阶段,他又参加了武汉保卫战等许多重要战役,为夺取抗日战争的最后胜利作出了一定的贡献。在蒋介石一手挑起的内战中,他为国民党出过力,卖过命。这是王范堂因受历史的局限性而造成的一段悲剧。但他最终认清了国民党政府的反动与腐败,毅然率部起义,投入到人民的怀抱。

-

广州市玉树堂生物科技有限公司

2025-09-23 12:59:52 查看详情

求购

求购