- 淞沪铁路

淞沪铁路

基本简介

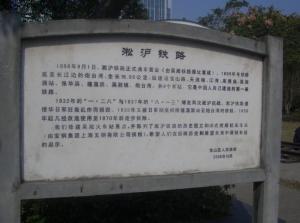

淞沪铁路是中国最早建成的一条铁路,原为吴淞铁路,由英资怡和洋行投资兴建,1876年7月3日,从天后宫北(河南北路、塘沽路口)到江湾段通车营业,引起轰动。8月3日,因碾死一名士兵,沿途居民阻止列车继续运行。10月24日,清政府出银28.5万两买下,并于次年10月予以拆毁。1897年,盛宣怀重建该路,1898年9月1日通车,全长16千米,设有宝山路、天通庵路、江湾、三民路(三门路)、高境庙、何家湾、蕰藻浜、吴淞、炮台湾9个车站。

淞沪铁路是中国最早建成的一条铁路,原为吴淞铁路,由英资怡和洋行投资兴建,1876年7月3日,从天后宫北(河南北路、塘沽路口)到江湾段通车营业,引起轰动。8月3日,因碾死一名士兵,沿途居民阻止列车继续运行。10月24日,清政府出银28.5万两买下,并于次年10月予以拆毁。1897年,盛宣怀重建该路,1898年9月1日通车,全长16千米,设有宝山路、天通庵路、江湾、三民路(三门路)、高境庙、何家湾、蕰藻浜、吴淞、炮台湾9个车站。

初筑时为762毫米窄轨,后来改为普轨。

淞沪铁路建成后,南端紧邻上海公共租界。20世纪初,公共租界在淞沪铁路东侧向北陆续建成北四川路(四川北路)、窦乐安路(多伦路)、施高塔路(山阴路)、狄思威路(溧阳路)等多条越界筑路以及虹口公园等公共设施,形成一片中等档次的社区,居民中广东籍人士和日本侨民较多;与之相竞争,铁路西侧的闸北华界也陆续建成宝山路、宝通路、鸿兴路、天通庵路等多条马路和商务印书馆等一批工商企业和文教机构。因而淞沪铁路南段形成穿越大片闹市区的一条铁路,有宝山路、虬江路等多条道路平交穿越淞沪铁路。在1932年的一二八事变和1937年的淞沪会战期间,淞沪铁路两侧是中日两国军队对峙的前沿地带和发生激烈争夺的地区,在战火中受到严重破坏。战后只有部分地区勉强得到恢复,不少地方无法恢复,演变为贫民窟。1938年又被日军彻底拆除蕰藻浜站至炮台湾的铁轨。1958年起几经改造使用至1970年后逐步拆除。

淞沪铁路建成后,南端紧邻上海公共租界。20世纪初,公共租界在淞沪铁路东侧向北陆续建成北四川路(四川北路)、窦乐安路(多伦路)、施高塔路(山阴路)、狄思威路(溧阳路)等多条越界筑路以及虹口公园等公共设施,形成一片中等档次的社区,居民中广东籍人士和日本侨民较多;与之相竞争,铁路西侧的闸北华界也陆续建成宝山路、宝通路、鸿兴路、天通庵路等多条马路和商务印书馆等一批工商企业和文教机构。因而淞沪铁路南段形成穿越大片闹市区的一条铁路,有宝山路、虬江路等多条道路平交穿越淞沪铁路。在1932年的一二八事变和1937年的淞沪会战期间,淞沪铁路两侧是中日两国军队对峙的前沿地带和发生激烈争夺的地区,在战火中受到严重破坏。战后只有部分地区勉强得到恢复,不少地方无法恢复,演变为贫民窟。1938年又被日军彻底拆除蕰藻浜站至炮台湾的铁轨。1958年起几经改造使用至1970年后逐步拆除。

1997年该路拆除,沿原线路建成高架铁路(轨道交通三号线),2000年12月投入运营,在原淞沪铁路上设有宝山路、东宝兴路、虹口足球场、赤峰路、大柏树、江湾镇6个车站,并已延伸到宝钢附近。

历史回顾

民乐火车开行

淞沪铁路1825年火车首次在英国开通之时,汽笛的吼叫声曾把围观看热闹的人吓得落荒而逃。半个世纪后的1876年,当中国的第一条铁路淞沪铁路通车时,涌来乘、看火车的中国人却一点都不恐慌,火车启动后,包括妇孺在内的“乘者、观者一齐笑容可掬,啧啧称叹”。淞沪铁路通车一周后,《申报》还特意刊发了一篇题为《民乐火车开行》的报道,言上海市民争相乘坐火车,沿途乡民亦是喜孜孜地看火车经过:“或有老妇扶杖而张口延望者,或有少年荷锄而痴立者,或有弱女子观之而喜笑者……未有一人不面带喜色也。”

淞沪铁路1825年火车首次在英国开通之时,汽笛的吼叫声曾把围观看热闹的人吓得落荒而逃。半个世纪后的1876年,当中国的第一条铁路淞沪铁路通车时,涌来乘、看火车的中国人却一点都不恐慌,火车启动后,包括妇孺在内的“乘者、观者一齐笑容可掬,啧啧称叹”。淞沪铁路通车一周后,《申报》还特意刊发了一篇题为《民乐火车开行》的报道,言上海市民争相乘坐火车,沿途乡民亦是喜孜孜地看火车经过:“或有老妇扶杖而张口延望者,或有少年荷锄而痴立者,或有弱女子观之而喜笑者……未有一人不面带喜色也。”

报纸报道

《申报》的报道大概是有倾向性的,因为早在1874年,《申报》即已开始鼓吹修建铁路为“大有益之事”,但不可否认自1840年后关于火车的知识在各种书刊上的传播,使得国人对火车已经不那么陌生了,他们对于火车更多的是感到好奇,而非恐惧。连妓馆的娘姨、大姐都争相去坐一坐火车尝个新鲜,吴淞铁路公司自然是赚得个钵满盆盈了。据说在淞沪铁路通车不到一年的时间里,乘客人次超过了16万,而当时的票价是上座收洋半元,中座收洋二角五分,下座收制钱120文,可以算得昂贵了。

然而英商坐收万金的好日子却只持续了一年。淞沪铁路是由英商怡和洋行在未经中国当局同意下私自修筑的,在修筑过程中就已惹起多起纠纷,一些乡民自觉土地权利受损,不断与铁路公司发生冲突。通车一月后,火车在江湾一带轧死一名中国士兵,民众大愤,结果清政府与英方议定在淞沪铁路运行一年后由中国政府购回。1877年10月,清政府以白银28.5万购回淞沪铁路,随即拆毁铁路,移往台湾,中国的第一条铁路就此夭折。

咏火轮车

淞沪铁路当时沪上有竹枝词《咏火轮车》云:“轮随铁路与周旋,飞往吴淞客亦仙。他省不知机器巧,艳传陆地可行船。”由此可见当时上海人对拥有这样一条铁路是何等自豪。在淞沪铁路收回前后,《申报》发表了不少文章,力论铁路之利,并历陈火车停驶后给市民造成的不便,希图通过舆论来影响当局,使其回心转意,恢复淞沪铁路的运行。《申报》的言论代表了正在崛起中的绅商阶层的立场,他们的利益诉求虽然暂时受阻,但终究是抵挡不住的。所以,到了1896年,淞沪铁路在时任铁路大臣的盛宣怀的奏请下,又被重新修筑起来。这条中国最早的铁路经历了几番波折,到了1997年才被明珠线所取代,完全退出了历史舞台。

淞沪铁路当时沪上有竹枝词《咏火轮车》云:“轮随铁路与周旋,飞往吴淞客亦仙。他省不知机器巧,艳传陆地可行船。”由此可见当时上海人对拥有这样一条铁路是何等自豪。在淞沪铁路收回前后,《申报》发表了不少文章,力论铁路之利,并历陈火车停驶后给市民造成的不便,希图通过舆论来影响当局,使其回心转意,恢复淞沪铁路的运行。《申报》的言论代表了正在崛起中的绅商阶层的立场,他们的利益诉求虽然暂时受阻,但终究是抵挡不住的。所以,到了1896年,淞沪铁路在时任铁路大臣的盛宣怀的奏请下,又被重新修筑起来。这条中国最早的铁路经历了几番波折,到了1997年才被明珠线所取代,完全退出了历史舞台。

荣辱兴衰

611线随着时代的变迁与上海城市交通的发展,这条我国铁路的“前辈”,正在逐步退出历史舞台。2000年明珠线开通之后,原淞沪铁路南段(老北至江湾)和北段(何家湾至吴淞大桥)已拆除。只有中段江湾至何家湾部分作为沪宁铁路的支线,仍在发挥余热。

611线随着时代的变迁与上海城市交通的发展,这条我国铁路的“前辈”,正在逐步退出历史舞台。2000年明珠线开通之后,原淞沪铁路南段(老北至江湾)和北段(何家湾至吴淞大桥)已拆除。只有中段江湾至何家湾部分作为沪宁铁路的支线,仍在发挥余热。

611线纪念路道口

611线纪念路道口 淞沪支线万安路道口淞沪铁路前身吴淞铁路,是从吴淞码头至上海的窄轨铁路,因为吴淞江蜿蜒流过得名。这条铁路由英国怡与洋行为首的英国资本集团修建,于1876年建成通车,全长为14.5公里。翌年清政府赎回拆除。1897年,清政府以官款再建淞沪铁路,线路大体循原来走向、终点延至河南北路,全长为16.09公里,于1898年恢复运行。淞沪铁路在车迷称为淞沪线或者直接叫淞沪,淞沪线另外还有分支的专用线两条311线和611线,311线又称311钢材线,1995年开始使用,此线一线连接三家单位(没有分叉线路,一线共用)有三个道口:万安路,逸仙路,政立路,单位是:逸仙路钢材现货交易市场,三门路一家电机厂和一家小单位水泥厂。311线与2011年废弃,三个道口目前已被填平两边都砌上水泥墙。611线也称江湾机场线,此线抗日时期就已经有了是当时日本军队修建,鼎盛时期611连接着:华东物资总后勤处05仓库,国定路货场,江湾机场和建筑材料江湾供给站。有逸仙路,吉浦路,纪念路,国定路,复旦大学宿舍正门,淞沪路以上几个道口。江湾机场以及淞沪路道口早已废弃年代不详,国定路货场复旦大学宿舍正门道口是经过货场的必经之地,这个道口由于经过宿舍区和教学楼,不少学生因为被拦下而迟到,迟到率大大增加,后校方多次向铁路局反映,铁路局同意国定路货场缩线,不久就废弃。江湾站里面有上海机保车(冷藏车)维修段和江湾油库,废弃时间2009-2010年之间。现在611线只剩下华东物资总后勤处05仓库这一家单位,也是淞沪线上唯一一个维持的单位,车流不像以前鼎盛时期的5-6趟甚至10趟。现在目前来说淞沪线来车频率一个月1-2次,日期不定。

淞沪支线万安路道口淞沪铁路前身吴淞铁路,是从吴淞码头至上海的窄轨铁路,因为吴淞江蜿蜒流过得名。这条铁路由英国怡与洋行为首的英国资本集团修建,于1876年建成通车,全长为14.5公里。翌年清政府赎回拆除。1897年,清政府以官款再建淞沪铁路,线路大体循原来走向、终点延至河南北路,全长为16.09公里,于1898年恢复运行。淞沪铁路在车迷称为淞沪线或者直接叫淞沪,淞沪线另外还有分支的专用线两条311线和611线,311线又称311钢材线,1995年开始使用,此线一线连接三家单位(没有分叉线路,一线共用)有三个道口:万安路,逸仙路,政立路,单位是:逸仙路钢材现货交易市场,三门路一家电机厂和一家小单位水泥厂。311线与2011年废弃,三个道口目前已被填平两边都砌上水泥墙。611线也称江湾机场线,此线抗日时期就已经有了是当时日本军队修建,鼎盛时期611连接着:华东物资总后勤处05仓库,国定路货场,江湾机场和建筑材料江湾供给站。有逸仙路,吉浦路,纪念路,国定路,复旦大学宿舍正门,淞沪路以上几个道口。江湾机场以及淞沪路道口早已废弃年代不详,国定路货场复旦大学宿舍正门道口是经过货场的必经之地,这个道口由于经过宿舍区和教学楼,不少学生因为被拦下而迟到,迟到率大大增加,后校方多次向铁路局反映,铁路局同意国定路货场缩线,不久就废弃。江湾站里面有上海机保车(冷藏车)维修段和江湾油库,废弃时间2009-2010年之间。现在611线只剩下华东物资总后勤处05仓库这一家单位,也是淞沪线上唯一一个维持的单位,车流不像以前鼎盛时期的5-6趟甚至10趟。现在目前来说淞沪线来车频率一个月1-2次,日期不定。

淞沪线小运转的本务机通常是何家湾站驻站调机:二十七厂的DF7G5146来担当。2014年10月18日的淞沪线小运转本务机是DF7G0038来担当,后经确认是DF7G5146现在在南翔检修,重新喷漆。

铁路道口和纪念路道口问题:

现在淞沪线有以下道口:纪念路,万安路,逸仙路,政立路,三门路,安汾路,殷高路,高逸路。 (纪念路以南已成为换道的必经之地,并无其他用途)

淞沪支线纪念路道口611线:逸仙路,吉浦路,纪念路一直以来淞沪线的纪念路道口是一个老问题:2011年在一些铁路车迷论坛中,一些人认为311线和611线都存在的时候,机车从两线把车厢出来后进入江湾站后如果车厢不超6节含6节,机车可以在江湾站内换道无需用到纪念路道口,超过6节则要用到纪念路道口。这个问题在2014年6月10号淞沪来车那天已经解开,一位车迷特地在纪念路守候,他发现纪念路有调车员值班等车而且看见了整个换道过程:机车从611线拉出两节棚车后进入江湾站二道,然后解挂,通过纪念路道口然后换道进入三道再通过纪念路道口。淞沪线纪念路道口问题终于在3年后解开。

淞沪支线纪念路道口611线:逸仙路,吉浦路,纪念路一直以来淞沪线的纪念路道口是一个老问题:2011年在一些铁路车迷论坛中,一些人认为311线和611线都存在的时候,机车从两线把车厢出来后进入江湾站后如果车厢不超6节含6节,机车可以在江湾站内换道无需用到纪念路道口,超过6节则要用到纪念路道口。这个问题在2014年6月10号淞沪来车那天已经解开,一位车迷特地在纪念路守候,他发现纪念路有调车员值班等车而且看见了整个换道过程:机车从611线拉出两节棚车后进入江湾站二道,然后解挂,通过纪念路道口然后换道进入三道再通过纪念路道口。淞沪线纪念路道口问题终于在3年后解开。

保护纪念

虹口区

民革虹口区委建议,能否在东江湾路与宝山路交界处——原淞沪铁路的天通庵站旧址,竖立一块纪念性标记牌,以纪念在此牺牲的抗日烈士。

同时结合虹口足球场综合交通枢纽的改造工程,在原天通庵站出口广场上,竖立座由铁轨与车轮组合的纪念性雕塑。而在江湾镇尚未拆除的路段,在原站台位置建座永久性,开放式场景博物馆,布置老式蒸汽机机车与候车站景,使它成为青少年爱国主义教育基地。2004年建成开放上海铁路博物馆,已经收藏淞沪铁路的诸多珍品遗物。

先导号

先导号上海铁路博物馆馆里一台以1:1的比例复原的“先导号”火车头模型,为淞沪铁路通车时开行的机车,一段从淞沪铁路上拆来旧钢轨,工龄有一个多世纪。此外,博物馆中还珍藏着一段珍贵资料片,正是日军侵华轰炸上海火车站真实影像资料。[1]

先导号上海铁路博物馆馆里一台以1:1的比例复原的“先导号”火车头模型,为淞沪铁路通车时开行的机车,一段从淞沪铁路上拆来旧钢轨,工龄有一个多世纪。此外,博物馆中还珍藏着一段珍贵资料片,正是日军侵华轰炸上海火车站真实影像资料。[1]

再现昔日风采

吴淞火车站

一段铺着砾石的铁轨、一个老式火车头、一座车站小屋———“吴淞火车站”经宝山区有关部门按原貌修建,又重新矗立在当年淞沪铁路吴淞镇站旧址。“吴淞火车站”自10月中旬免费开放以来,已接待参观者四百余人。

钟楼

走近“吴淞火车站”,一座十余米高的钟楼跃入眼帘,跳动的秒针仿佛催人加快脚步。不远处的铁轨上,一列火车正缓缓“驶入”站台。站台一侧,竖立的石碑告诉参观者,这是中国人建造的第一条铁路。

老古董

铁轨上,一个重达上百吨的蒸汽机车引人注目。为保护这个“老古董”不受日晒雨淋,车头停放在硕大的玻璃房内。一些参观者饶有兴致地绕玻璃房一周仔细观看,还不时拍照留念。“站长”张志辉介绍道,这是1956年波兰制造、上海最早用于工业生产的机车,尽管不是当年淞沪铁路上的“过客”,但也有半个世纪的历史了。

候车室

木板房式候车室、吴淞站站牌、隔离木栅栏……65岁的俞老伯边看边回忆:上世纪五十年代,他从市区到吴淞,就乘淞沪铁路的火车。花四十五分钟就能从位于现今东华路虬江路附近的起始站到达吴淞镇站,单程一角五分钱。步入车站,看到微开的“售票处”窗口,俞老伯惊叹:“真的和当年一模一样!”

设立纪念性标志

淞沪铁路的前身吴淞铁路,是从吴淞码头到上海的窄轨铁路,因吴淞江蜿蜒流过得名。该铁路由英国怡和洋行为首的英国资本集团修建,1876年建成通车,全长14.5公里。翌年清政府赎回拆除。20年后(1897年),清政府以官款再建淞沪铁路,线路大体循原来走向,终点延至河南北路,全长16.09公里,1898年恢复运行。

淞沪铁路经历了百年沧桑的淞沪铁路,沿线曾是上海军民顽强抵抗日军入侵的战场。然而随着运输功能的逐渐丧失,它也正渐渐淡出人们的记忆。2005年是抗日战争六十周年。民革虹口区委调研后递交提案,建议为淞沪铁路建立纪念性标志和场景博物馆,让广大市民尤其是青少年了解历史,铭记在心。

淞沪铁路经历了百年沧桑的淞沪铁路,沿线曾是上海军民顽强抵抗日军入侵的战场。然而随着运输功能的逐渐丧失,它也正渐渐淡出人们的记忆。2005年是抗日战争六十周年。民革虹口区委调研后递交提案,建议为淞沪铁路建立纪念性标志和场景博物馆,让广大市民尤其是青少年了解历史,铭记在心。

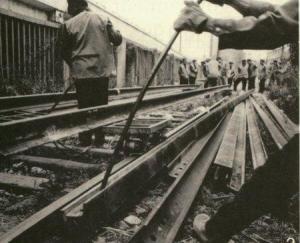

2005年8月17日下午,记者在明珠线江湾站附近,寻到了一段地图上已无标识的淞沪铁路。空旷的轨道卧在高高矮矮的民房中。记者在道口等了约1个小时也未见到火车经过,颇显萧条。

虹口区政协金委员告诉记者,据查阅的史料记载(申报、江湾镇志等)淞沪铁路的前身是我国最早的铁路———吴淞铁路,1876年7月3日江湾段正式通车时,由于此前中国从来没有过铁路,铁轨两旁观众“立如堵墙”。此后的100多年间,淞沪铁路见证了上海开埠后的荣辱兴衰,也经受了淞沪会战炮火的洗礼。

随着时代的变迁和上海城市交通的发展,这条中国铁路的“前辈”,正逐步退出历史舞台。记者从虹口区了解到,2000年明珠线开通后,原淞沪铁路南段(老北站———江湾)和北段(何家湾———吴淞大桥)已拆除。只有中段江湾———何家湾部分作为沪宁铁路的支线,仍在“发挥余热”。

在政立路及逸仙路两旁的居民小区,记者随机询问了几位中年居民,是否知道这条是淞沪铁路。居民或是摇头不知,或是一脸茫然。

相比之下,政立路道口的工作人员卢师傅则显得格外激动,他甚至掏出笔记本,向记者大声朗读起淞沪铁路的历史来。然而问及这条铁路的现状,卢师傅的眼神黯淡下来。他告诉记者,而今的淞沪铁路,承担的只是少许支线货运任务,多的时候每天也仅有五六趟列车经过。随着浦东铁路的建成,这段铁路的运输功能将进一步衰落。听说在未来的五年内,淞沪铁路可能会彻底废弃掉。

民革虹口区委建议,能否在东江湾路与宝山路交界处———原淞沪铁路的天通庵站旧址,竖立一块纪念性标记牌,以纪念在此牺牲的抗日烈士。

同时结合虹口足球场综合交通枢纽改造工程,在原天通庵站出口的广场上,竖立一座由铁轨和车轮组合的纪念性雕塑。而在江湾镇尚未拆除的路段,在原站台位置建一座永久性,开放式场景博物馆,布置老式蒸汽机机车和候车站景,使其成为青少年爱国主义教育基地。

记者从虹口文史馆了解到,关于竖立纪念牌和雕塑的事情,他们正在考虑之中。而建成开放的上海铁路博物馆,已经收藏了淞沪铁路的诸多珍品遗物。

联轨支线

与淞沪铁路联轨的支线:

一、三民路支线

1934年元旦,上海市政府从南市枫林桥迁往新市中心区(今五角场地区)新市府大厦办公。为发展新市中心区和配合第六届全国运动会在新落成的上海体育场(今江湾体育场)召开,京沪区铁路局徇市政府之请,于民国24年赶筑三民路铁路支线。

该线自淞沪铁路6.53公里处出岔,沿三民路(今名三门路)至市区淞沪路止,全长2.356公里。工程于民国24年第一季度动工,当年9月铺轨完成。由于行车设备尚未布置就绪,乃在淞沪铁路出岔处增设临时车站,称“三民路分路站”,在终点处也设临时车站,称“三民路站”。

当年10月10~20日第六届全国运动会期间,淞沪铁路宝山路站与三民路站之间,按日互驶旅客专车。全国运动会结束后,10月28日起正式运输营业,每日宝山路站至三民路站之间客运列车往返行驶共32次。后因乘客寥寥,入不敷出,遂于民国26年八一三事变爆发前将线路拆除。

二、虬江码头支线

民国24年9月,国民政府中央信托局在沪兴办虬江码头仓库,拟敷设铁路与淞沪铁路联轨,因资金短缺而未成。上海沦陷后,侵华日军因军运需要,于民国28年由“华铁”负责修筑。线路自淞沪铁路年家宅信号场出岔,经逸仙路沿军工路至虬江码头(“华铁”称“饭田栈桥”),长7.967公里,当时称“饭田栈桥支线”。民国30年4月开始营业,经营货物运输。抗日战争胜利前夕,线路为“华铁”拆除。

抗战胜利后,中央信托局因储运局接运物资多,经行政院工程计划团派员考察,决定利用原有路基及桥梁台墩,由交通部调拨款料于民国36年1月21日修复通车,同年12月15日开始营业,限定只办军、公货物运输,民商货运均不办理。

上海解放后,该线因运量少,于1950年3月自虬江码头端起拆去轨道5.7公里,余下淞沪铁路端约2.3公里轨道。1954年利用这段轨道修筑专用线延伸至上海炼油厂,为上海炼油厂专用线,后改称“上海石油站专用线”。1959年9月上海铁路枢纽内何杨支线(何家湾至杨浦)动工,线路的大部分路基即利用虬江支线的旧有路基。

三、新兴支线

八一三事变后,侵华日军机关、部队麇集在五角场地区,为适应军运和职工通勤需要,“华铁”于民国28年修筑“新兴铁路支线”,西接江湾车站东至淞沪路桥,长3.15公里。沿线设跑马场(竞马场)、敷岛园(叶家花园)、新兴驿三个停靠站。民国30年4月开始运营,每日自宝山路至新兴驿之间开行旅客列车4对,另有穿越淞沪公路进入体育场的装卸作业线,专供装卸军工物资使用。

民国33年“华铁”将新兴支线拆除。抗日战争胜利后,原线路路基已大部移作铺筑铁路专用线使用。

四、何真支线

何真支线是淞沪铁路与沪宁铁路干线的联络线,自何家湾站至真如站(今上海西站),长11.425公里。早在上海沦陷期间,“华铁”曾策划修建这条支线,并已将真如至江湾镇附近长约8公里的路基及桥墩筑成,因线路走向涉及军营而遭日军方干涉,工程停顿。抗日战争胜利后,南京国民政府依赖外援,大批“援华”物资在吴淞一带沿江码头起岸,装载火车内运。为缓解淞沪铁路货运列车经过上海北站引起的运输拥塞,交通部于民国35年11月下令京沪区铁路管理局设计修建何真支线。铁路管理局承命设计修建,但因工程费用、材料供应等诸多问题,延至民国37年3月25日才正式动工,同年7月9日铺轨完成。

何真支线西端在真如站与沪宁铁路衔接,东端进入何家湾站延伸至年家宅接通虬江码头支线和张华浜码头岔线。总计正线和站侧线铺轨17公里。

何真支线通车后,由于时局变化,运量迅速减少。1949年5月上海解放前夕,在上海困守的国民党军队将铁路拆毁约计840米,利用铁路轨料石碴修筑防御工事,线路遂中断。

上海解放后,何真支线于1950年3月全部拆除,连同虬江支线拆除的轨料,均移供沪宁、浙赣等线换轨周转使用。至1958年上海铁路枢纽工程开工,另辟由南翔编组站出岔、经过江桥镇站至何家湾站与淞沪支线衔接的铁路,即现今的南何支线。

-

380TSI劲擎智联版四驱车型上市 成都车展:雪铁龙C

2025-09-22 14:11:21 查看详情 -

1万元首付 云南雪铁龙C2最低首付1.88万元

2025-09-22 14:11:21 查看详情 -

石家庄奔腾T33现金优惠2万元 威猛钢铁侠

2025-09-22 14:11:21 查看详情 -

新款上海大众朗逸最高优惠1.2万 威猛钢铁侠

2025-09-22 14:11:21 查看详情 -

成都日产天籁冠军版综合优惠5.5万 贵阳雪铁龙C3

2025-09-22 14:11:21 查看详情 -

成都雪铁龙C6最高优惠6万元 新凯美瑞全系现金优惠6千

2025-09-22 14:11:21 查看详情 -

成都本田冠道现金优惠达2.6万 威猛钢铁侠

2025-09-22 14:11:21 查看详情 -

郑州长安CS75优惠高达1.6万 北京雪铁龙C5现车

2025-09-22 14:11:21 查看详情 -

MAX优惠3000元 北京雪铁龙C5现车

2025-09-22 14:11:21 查看详情 -

贷款购车低首付低利率 成都雪铁龙C2按揭首付2万元

2025-09-22 14:11:21 查看详情

求购

求购