- 拓扑绝缘体

拓扑绝缘体

简要介绍

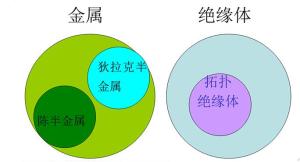

金属、绝缘体和拓扑绝缘体的关系按照导电性质的不同,材料可分为“金属”和“绝缘体”两大类;而更进一步,根据电子态的拓扑性质的不同,“绝缘体”和“金属”还可以进行更细致的划分。拓扑绝缘体就是根据这样的新标准而划分的区别于其他普通绝缘体的一类绝缘体。因而,拓扑绝缘体的体内与人们通常认识的绝缘体一样,是绝缘的,但是在它的边界或表面总是存在导电的边缘态,这是它有别于普通绝缘体的最独特的性质。这样的导电边缘态是稳定存在的,且不同自旋的导电电子的运动方向是相反的,所以信息的传递可以通过电子的自旋,而不像传统材料通过电荷,不涉及耗散过程,通俗地说就是不会发热,这一发现让人们对制造未来新型电脑芯片等元器件充满了希望。

金属、绝缘体和拓扑绝缘体的关系按照导电性质的不同,材料可分为“金属”和“绝缘体”两大类;而更进一步,根据电子态的拓扑性质的不同,“绝缘体”和“金属”还可以进行更细致的划分。拓扑绝缘体就是根据这样的新标准而划分的区别于其他普通绝缘体的一类绝缘体。因而,拓扑绝缘体的体内与人们通常认识的绝缘体一样,是绝缘的,但是在它的边界或表面总是存在导电的边缘态,这是它有别于普通绝缘体的最独特的性质。这样的导电边缘态是稳定存在的,且不同自旋的导电电子的运动方向是相反的,所以信息的传递可以通过电子的自旋,而不像传统材料通过电荷,不涉及耗散过程,通俗地说就是不会发热,这一发现让人们对制造未来新型电脑芯片等元器件充满了希望。

最初发现

拓扑绝缘体的发展最早发现的拓扑绝缘体状态,可以追溯到20多年前发现的量子霍尔效应。量子霍尔效应分别获得1985年和1998年两度Nobel物理学奖,开创了凝聚态物理学的一个新纪元。但由于这种效应需要满足强磁场和低温这两个条件,不利于推广应用。直到2005年,人们才发现不需要强磁场和低温条件,仅仅依靠任何材料都具有的自旋轨道耦合效应,就可以实现类似于量子霍尔效应中的电子态,即量子自旋霍尔效应态或拓扑绝缘体态。这立刻引起了全球科学家界的重大关注。摩尔定律认为,由于技术的进步,每过18个月,集成电路上可容纳的晶体管的数目会翻一番,性能也将提高一倍。随着晶体管越小越密集,发热问题也就会越突出,因此许多人预言摩尔定律于2015年失效。而拓扑绝缘体的发现将可能解决这个问题,从而引发未来电子技术的新一轮革命。2006年,美国斯坦福大学的科学家提出,在碲化汞量子阱体系中可能存在无需磁场而由本征材料能带结构产生的拓扑绝缘态,而这种特殊的拓扑绝缘体态将引起非常有趣的“量子自旋霍尔效应”,该效应入选科学评出的2007年十大科学突破并列第二位。[1]

拓扑绝缘体的发展最早发现的拓扑绝缘体状态,可以追溯到20多年前发现的量子霍尔效应。量子霍尔效应分别获得1985年和1998年两度Nobel物理学奖,开创了凝聚态物理学的一个新纪元。但由于这种效应需要满足强磁场和低温这两个条件,不利于推广应用。直到2005年,人们才发现不需要强磁场和低温条件,仅仅依靠任何材料都具有的自旋轨道耦合效应,就可以实现类似于量子霍尔效应中的电子态,即量子自旋霍尔效应态或拓扑绝缘体态。这立刻引起了全球科学家界的重大关注。摩尔定律认为,由于技术的进步,每过18个月,集成电路上可容纳的晶体管的数目会翻一番,性能也将提高一倍。随着晶体管越小越密集,发热问题也就会越突出,因此许多人预言摩尔定律于2015年失效。而拓扑绝缘体的发现将可能解决这个问题,从而引发未来电子技术的新一轮革命。2006年,美国斯坦福大学的科学家提出,在碲化汞量子阱体系中可能存在无需磁场而由本征材料能带结构产生的拓扑绝缘态,而这种特殊的拓扑绝缘体态将引起非常有趣的“量子自旋霍尔效应”,该效应入选科学评出的2007年十大科学突破并列第二位。[1]

特性介绍

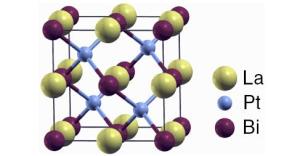

half-Heusler化合物的晶体结构拓扑绝缘体是一种具有新奇量子特性的物质状态,是物理学的重要科 学前沿之一。传统上固体材料可以按照其导电性质分为绝缘体、导体和半金属,其中绝缘体材料在其费米能处存在着有限大小的能隙,因而没有自由载流子;金属材料在费米能级处存在着有限的电子态密度,进而拥有自由载流子;半金属材料在费米能处没有能隙,但是费米能级处的电子态密度仍然为零。而拓扑绝缘体是一类非常特殊的绝缘体,从理论上分析,这类材料的体内的能带结构是典型的绝缘体类型,在费米能处存在着能隙,然而在该类材料的表面则总是存在着穿越能隙的狄拉克型的电子态,因而导致其表面总是金属性的。拓扑绝缘体这一特殊的电子结构,是由其能带结构的特殊拓扑性质所决定的。

half-Heusler化合物的晶体结构拓扑绝缘体是一种具有新奇量子特性的物质状态,是物理学的重要科 学前沿之一。传统上固体材料可以按照其导电性质分为绝缘体、导体和半金属,其中绝缘体材料在其费米能处存在着有限大小的能隙,因而没有自由载流子;金属材料在费米能级处存在着有限的电子态密度,进而拥有自由载流子;半金属材料在费米能处没有能隙,但是费米能级处的电子态密度仍然为零。而拓扑绝缘体是一类非常特殊的绝缘体,从理论上分析,这类材料的体内的能带结构是典型的绝缘体类型,在费米能处存在着能隙,然而在该类材料的表面则总是存在着穿越能隙的狄拉克型的电子态,因而导致其表面总是金属性的。拓扑绝缘体这一特殊的电子结构,是由其能带结构的特殊拓扑性质所决定的。

科学实验

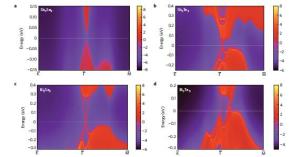

第一个实验实现的三维拓扑绝缘体在锑化铋中被观察到,随后不同实验组又通过角分辨光电子谱的方法,在锑,碲化铋,硒化铋,碲化锑中观察到了拓扑保护的表面量子态。现在人们相信,在其他一些材料体系中,也存在拓扑绝缘态。在这些材料中,由于自然存在的缺陷,费米能级实际上或是位于导带或是位于价带,必须通过掺杂或者通过改变其电势将费米能级调节到禁带之中。

研究现状

相关图片拓扑绝缘体研究现状:

相关图片拓扑绝缘体研究现状:

第一代, HgTe量子井

第二代, BiSb 合金

第三代, Bi2Se3, Sb2Te3, Bi2Se3 等化合物

从理论上说,拓扑绝缘体是由电荷的U(1)对称性以及时间反演对称性共同保护的拓扑态。只要U(1)对称性和时间反演对称性同时存在,拓扑绝缘体的边缘态就一定是非平庸的,并且,这样的边缘态绝对不能在有同样对称性的低维度系统中实现。在理论上人们已经意识到,其他的对称性同样可以保护类似的拓扑绝缘体(或者拓扑超导体,取决于对称性中是否包括电荷的U(1)对称性)。并且,从2009年以来,人们已经对没有相互作用的费米子系统的所有拓扑绝缘体或者拓扑超导体进行了成功分类。2011年以来,拓扑绝缘体的概念已经被拓展成为一个更为宽泛的概念:symmetry protected topological states. 目前,凝聚态理论物理学界已经对各个维度的波色子系统中的symmery protected topological states进行了较为完整的分类。但是对于所有维度的有强相互作用的费米子系统中symmetry protected topological states的分类还没有最后完成。

从现象上说,拓扑绝缘体有其他绝缘体所不具备的特殊性质。比如,根据理论预测,三维拓扑绝缘体与超导体的界面上的vortex core中会形成零能majorana 费米子,这一特点有可能实现拓扑量子计算。

-

常染色体隐性遗传性多囊肾

2025-09-14 14:45:49 查看详情 -

奥迪a6cvt更换阀体步骤(奥迪a6cvt更换阀体步骤介绍)

2025-09-14 14:45:49 查看详情 -

长安CS55 瞄向年轻群体/定位A00级市场

2025-09-14 14:45:49 查看详情 -

长安CS75PLUS 瞄向年轻群体/定位A00级市场

2025-09-14 14:45:49 查看详情 -

机电一体化技术专业人才培养方案

2025-09-14 14:45:49 查看详情 -

汽车底盘维修理实一体化教材

2025-09-14 14:45:49 查看详情

求购

求购