- 非霍奇金氏淋巴瘤

非霍奇金氏淋巴瘤

临床症状

症状因肿瘤的部位和扩散程度而异。一般好发于颈部、纵隔、腋窝和肠系膜。常见无原因的颈或锁骨上淋巴结肿大,无痛感,亦无压痛,触之硬韧,彼此不粘连。病情发展迅速,于1~2周内淋巴结逐渐增大,晚期常粘结成一巨大肿块。在局部淋巴结增大的同时即可扩散分布。引起扁桃体、增殖体、鼻窦等部位的淋巴组织浸润,并侵犯淋巴结周围组织或眼眶、乳房、皮肤和骨骼等部位。

肿大的淋巴结可以引起压迫症状,如纵隔淋巴结肿大可压迫气管和支气管,出现呼吸道梗塞,导致呼吸困难,甚至可引起上腔静脉阻塞。侵犯胸膜而发生胸水,穿刺液中可找到肿瘤细胞。原发于腹腔淋巴结的,多位于回盲部,可引起腹痛,甚至产生肠梗阻和腹水。腹壁的淋巴瘤常诱发慢性、复发性肠套叠。侵犯骨骼的可引起骨痛。

除局部症状外,全身症状尚有发热、无力、厌食和体重减轻。由于肿瘤迅速扩散至身体各部位,多有肝脾肿大,若有中枢神经系统浸润,可出现颅压增高症状,并可侵犯颅神经,尤以面神经症状最常见。广泛的骨髓侵犯在儿童非霍奇金淋巴瘤较霍奇金病多见。可导致贫血、血小板减少和中性粒细胞减少。

进展型非霍奇金氏淋巴瘤

进展型非霍奇金氏淋巴瘤

并发白血病的多为分化较差的淋巴细胞型,相当于旧分型的淋巴肉瘤,多为原发于纵隔淋巴结的T细胞型,而组织细胞型和Burkitt型则很少并发白血病。

Burkitt型淋巴瘤虽多见于非洲,但在世界各地都有散发病例,我国亦有发现,其特点是多有颌骨病变,常因鼻涕中带血和面部肿胀而至五官科就诊,同时有腹部膨大、偏瘫或其他淋巴结外肿瘤。但很少侵犯脾、纵隔淋巴结或周围淋巴结。尚有10%以上的儿童非霍奇金淋巴瘤为未分化细胞型,其形态、染色与Burkitt型淋巴瘤很相似,但细胞大小与后者不同,可归类于未分化细胞非Burkitt型。

晚期症状

1.淋巴结肿大:为典型症状,其特点是肿大的淋巴结呈进行性、无痛性,质硬,多可推动,早期彼此不粘连,晚期则可融合,抗炎、抗结核治疗无效。浅表淋巴结以颈部为多见,其次为腋下及腹股沟。患者多先在颈部的触摸到肿大的淋巴结,开始为单一肿大,随时间增加则数目增加、肿大增加。

2.发热:发热类型不规则,多数患者在38-39℃之间,部分患者可呈持续高热,也可间歇低热,少数为周期热。

3.消瘦:多数患者有体重减轻的表现。

4.盗汗:夜间或入睡后出汗。

5.胃肠道症状:约15%-25%的非霍奇金氏淋巴瘤患者会出现在胃肠道症状,临床表现有食欲减退、腹痛、腹泻、腹胀、肠梗阻和出血等。多数病变侵犯小肠,其中半数以上为回肠,其次为胃,结肠很少受累。原发性小肠肿瘤以非霍奇金淋巴瘤最多见,以吸收不良综合征或脂肪泻为主要临床表现。

6.肝区疼痛:肝实质受侵可引起肝区疼痛,肝内弥漫浸润或肿大。

7.骨骼疼痛:部分患者表现有局部骨骼疼痛症状。

临床分期

同霍奇金淋巴瘤,但分期的意义不大,因病情进展迅速,早期即可全身扩散。凡有骨髓或中枢神经系统侵犯的应划为Ⅳ期。

病理变化

病变部淋巴结肿大,包膜早期尚完整,以后由于肿瘤浸润,正常结构消失。瘤细胞突破淋巴结的包膜,浸润到周围的脂肪及结缔组织。淋巴结内纤维增生,有时可见出血与坏死。 过去根据受累淋巴结内的主要细胞分为淋巴肉瘤和网状细胞肉瘤两大类。近年来,根据镜下和免疫观察,国际上常用的有以下三种分类(Rapport分类、Dorfman分类、LuKes和Collins免疫功能分类)。

病因及发病机制

原发和继发免疫缺陷病人均容易发生NHL。这些免疫缺陷病人包括HIV感染病人;器官移植病人,先天免疫缺陷,干燥综合症和类风湿关节炎病人。

不少环境因素与NHL发病有关,包括感染、化学物质等。不少研究已经证明,接触农药与NHL发病率升高有关。经过治疗的霍奇金淋巴瘤(HL)病人可能发生NHL,是HL引起的还是HL 的治疗引起的后果仍不清楚。然而感染因素是某些地区最近几年发生NHL快速扩散流行的原因。表1显示这些感染因素和NHL发生的关系。HTLV-1感染T细胞,直接导致感染病人的小部分发生成人T细胞淋巴瘤。感染过HTLV-1的病人一生中发生NHL的累积危险度是2.5%,这种病毒由被感染的淋巴细胞通过母婴血源传播,或性传播。成人T细胞淋巴瘤病人中位年龄大约56岁,说明其有很长的潜伏期。

EBV与中非的Burkitt淋巴瘤发生有关,与西方国家免疫抑制病人侵袭性NHL的发生有关。在亚洲和南美洲EBV 感染与结外NK/T细胞淋巴瘤的发生密切相关。而HIV感染者更容易发生侵袭性B细胞NHL,这可能通过被感染的巨噬细胞过表达IL6而引起。

胃部幽门螺杆菌感染引起胃粘膜相关淋巴组织淋巴瘤(MALT)。细菌不会直接使淋巴细胞转变为淋巴瘤,而是细菌所引起的强烈的免疫反应和慢性抗原刺激导致肿瘤。

除感染因素以外,一系列其他疾病或接触亦可引起淋巴瘤(详见表2)

表1 发生淋巴组织恶性肿瘤有关的感染因素

感染因素 |

淋巴组织恶性肿瘤 |

| EBV | Burkitt淋巴瘤,器官移植后淋巴瘤,霍奇金淋巴瘤,结外NK/T细胞淋巴瘤、鼻型。 |

| HTLV-1 | 成人T细胞白血病/淋巴瘤 |

| HIV | 弥漫大B细胞淋巴瘤,Burkitt淋巴瘤 |

| 幽门螺杆菌 | 胃MALT淋巴瘤 |

表2 发生恶性淋巴瘤有关的高危疾病或暴露因素:

遗传性免疫缺陷病 |

Klinefelter综合征 Chedak-Higashi综合征 Ataxia telangiectasia 综合征 Wiscott-Aldrich 综合征 共变异免疫缺陷病 |

| 获得性免疫缺陷病 | 医源性免疫抑制HIV感染获得性低丙种球蛋白血症 |

| 自身免疫病 | 干燥综合征口炎性脂肪泻类风湿关节炎系统性红斑狼疮 |

| 化学或药物暴露 | 苯,苯氧基,类,除草剂,放射线以前的化疗和放疗 |

遗传学:淋巴细胞恶性肿瘤与基因异常有关。基因异常可通过不同水平来确定,包括染色体改变(如移位,附加或缺失),特殊基因的重排,特殊癌基因的过度表达、表达不全或突变。许多淋巴瘤包含涉及抗原受体基因的染色体移位。在弥漫大B细胞淋巴瘤中,移位t(14;18)发生于30%的病人,导致bcl-2基因在第18号染色体上过度表达。一些没有这种移位的其他病人也过度表达bcl-2蛋白。这种蛋白涉及抑制细胞凋亡——最常被细胞毒化疗药所诱导的细胞死亡机制。更高的复发率见于那些过度表达bcl-2蛋白的肿瘤病人。在某些类型,诸如t(14;18)见于滤泡性淋巴瘤;t(8;14)见于Burkitt淋巴瘤;t(11;14)见于套细胞淋巴瘤;确诊这些类型的大多数病人具有这些异常。这些缺陷可能有预后意义。

临床分型

我国1982年全国淋巴瘤研究座谈会讨论的分型如下:

B细胞系淋巴瘤

1.B小淋巴细胞型淋巴瘤

2.浆细胞样淋巴细胞型淋巴瘤

3.(大、小)核裂细胞型淋巴瘤

4.混合细胞型淋巴瘤

5.大无核裂细胞型淋巴瘤

6.B免疫母细胞型淋巴瘤

7.浆细胞型淋巴瘤  进展型非霍奇金氏淋巴瘤

进展型非霍奇金氏淋巴瘤

8.伯基特(Burkitt)淋巴瘤

T细胞系淋巴瘤

1.淋巴母细胞型淋巴瘤

2.免疫母细胞性淋巴结样T淋巴瘤

3.T免疫母细胞肉瘤

4.透明细胞型淋巴瘤

5.多形细胞型淋巴瘤

6.蕈样霉菌病-Sezary综合征-皮肤T细胞淋巴瘤

7.T小淋巴型淋巴瘤

8.单核细胞型T淋巴瘤

组织细胞肉瘤

不能分型的淋巴瘤

Rapport分型对于儿童非霍奇金淋巴瘤的预后指导意义不大,因为儿童非何杰金淋巴瘤绝大多数属于分化较差的淋巴细胞弥散型,而预后最好的混合结节型在儿童时期极少见。根据近代免疫学概念,淋巴细胞可分为T、B及U即不定型(undifforentiated)细胞三种。源于纵隔的非霍奇金淋巴瘤的E玫瑰花试验多呈阳性,可能来源于T细胞;而源于腹腔的可能来源于B细胞。Rapport分型中的分化较差的淋巴细胞型多属于T细胞。根据Dorfman细胞形态分型,曲核淋巴细胞是分化差的原淋巴细胞,绝大多数来源于T细胞。组织细胞型或大淋巴样细胞多属于B细胞

非霍奇金淋巴瘤

非霍奇金淋巴瘤可起源于淋巴结或淋巴结以外的部位,大约80%原发于淋巴组织,约20%起源于淋巴组织以外的部位,如皮肤、乳腺、眼眶、腮腺、骨骼或卵巢等部位,胃肠道的淋巴瘤多起源于该处的淋巴组织。

非霍奇金淋巴瘤在起病早期即经血循环或经淋巴管扩散,约有50%的病人有骨髓浸润。原发于纵隔淋巴结的,几乎100%扩散至骨髓,并发展为/3以上发生脑膜浸润,但不并发白血病的病人则不出现脑膜病变。发生脑膜浸润的80%~90%来源于T淋巴细胞,此外,T淋巴细胞淋巴瘤亦常发生睾丸浸润。

诊断说明

这类肿瘤的诊断主要根据肿瘤生长的部位、短期迅速增长的病史和病理活检来证实。纵隔淋巴瘤用X线检查,可见肿瘤阴影位于中央,向两侧发展,当其压迫气管造成呼吸道梗阻时,可立即进行放疗,若肿瘤缩小,对诊断亦有帮助,胸水或腹水中检查出瘤细胞亦有助于诊断。

未合并白血病或无骨髓侵犯者,血象一般正常。有广泛浸润者,血浆尿酸和乳酸脱氢酶增高。凡有条件的应做T与B细胞分型。

须与横纹肌肉瘤、尤文骨肉瘤、成神经细胞瘤、霍奇金病以及淋巴结的其他良性或恶性肿瘤鉴别。

治疗说明

非霍奇金淋巴瘤以化疗为主,可采用治疗急性淋巴细胞白血病的治疗方案,如COAP方案即长春新碱每次1~2mg/m2第1,8,15,22天静推;强的松40~60mg/m2/d口服;环磷酰胺600mg/m2,第1天;阿霉素30~40mg/m2第1天静注或第21天重复1次,也可将阿霉素换成柔红霉素或去甲氧柔红霉素(每次10mg/m2,连用2~3次)。左旋门冬酰胺酶10.000IU/(m2·d)静点或肌肉注射,连用10天,对Ⅲ~Ⅳ期病人,尤其合并骨髓浸润的病例效果尤佳。此外尚可以博来霉素、6巯基嘌呤等药交替应用。

近年来国外推荐使用大剂量氨甲蝶呤(HD-MTX)每次3~7.5g/m2治疗难治性非霍奇金淋巴瘤,应用时需用甲酰四氢叶酸钙解救,同时应碱化尿液,保证充足的液量。该法对减少中枢神经系统及睾丸、卵巢的并发症起重要作用(详见急淋白血病的章节)。

新药的应用:①表阿霉素(epirnbicin)和吡喃阿霉素(THP-ADM):抗瘤谱和细胞毒性同阿霉素,但对心脏毒性比阿霉素小,脱发、胃肠道反应也轻,主要为骨髓抑制。价格较贵;②威猛(VM26):为鬼臼类的抗肿瘤药,剂量每次100~150mg/m2静点,与其同类的还有足叶乙甙(VP16),二者可单用或与阿糖胞苷、环磷酰胺等联合应用,主要的副作用为骨髓抑制;③此外还有米托蒽醌(mitoxantrone)、阿克拉霉素(aclacinomycin)。

放疗应用的范围较小,只限于少数病变局限在某一部位者或由于肿物压迫引起一些严重的症状,可用放疗缓解,而Ⅲ、Ⅳ期病变广泛者放疗一般在化疗后进行。

原发性非霍奇金氏淋巴瘤

原发性非霍奇金氏淋巴瘤

手术对非霍奇金氏淋巴瘤仅起诊断作用,对原发于腹腔的肿大淋巴结和/或伴内脏浸润,有压迫症状者一般先化疗使瘤体缩小,再行手术摘除,术后仍应继续化疗。

化疗一般应持续11/2~2年,合并白血病者应延长至3年或更长,主要取决于病期和病理分型。

自身骨髓移植是治疗除合并白血病的晚期淋巴瘤的一个很好手段,可大大增加化疗和放疗的剂量,对难治的恶性淋巴瘤的治疗提供了一条新的途径。异基因骨髓移植效果虽好,但配型困难,加之排异反应和价格昂贵,在儿科难以开展。

预防

免疫治疗:随着细胞生物学、分子生物学及生物工程技术的发展,为免疫治疗带来转机,生物反应调节(biological response modifier,BRM)理论的提出,使人们重新认识了传统的肿瘤免疫治疗理论与实践,建立了手术、放疗及化疗以外的肿瘤第四代治疗方程式,即肿瘤的生物治疗。干扰素(inferferon,IFN),白细胞介素-Ⅱ(IL-2)及肿瘤坏死因子(TNF),相继在临床单独或联合应用,为肿瘤的治疗开辟了新的前景。

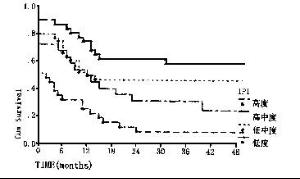

由于小儿非霍奇金淋巴瘤多为分化较差的淋巴细胞弥散型,故预后较差,经过联合化疗约有50%可得到较长时期的缓解。经过合理治疗,复发的多在6个月以内,若缓解1年以上则较少复发。原发于纵隔和腹部有巨大瘤块的病例预后皆不佳。

-

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-20 13:59:05 查看详情 -

西安大众速腾现金优惠2.3万 成都沃尔沃XC90优惠三万元

2025-09-20 13:59:05 查看详情 -

西安大众速腾现金优惠2.3万 驾驭快感

2025-09-20 13:59:05 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 再送装潢礼包

2025-09-20 13:59:05 查看详情 -

重庆林肯Z现金优惠1.2万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-09-20 13:59:05 查看详情 -

成都丰田亚洲狮现金优惠3万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-09-20 13:59:05 查看详情 -

珠海大众宝来现金优惠2.7万 外观流畅

2025-09-20 13:59:05 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 长沙现代悦动现金优惠1.2万

2025-09-20 13:59:05 查看详情 -

大连沃尔沃S90现金优惠7.2万 购S80送全购置税加全险

2025-09-20 13:59:05 查看详情 -

长城金刚炮AT车型将于3月2日上市 6.89万

2025-09-20 13:59:05 查看详情

求购

求购