- 钙钛矿太阳能电池

钙钛矿太阳能电池

基本内容

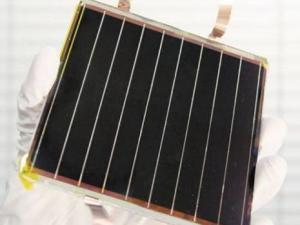

钙钛矿太阳能电池钙钛矿太阳能电池,科学家们在最新研究中发现,以一种新式钙钛矿(catio3)为原料的太阳能电池的转化效率或可高达50%,为目前市场上太阳能电池转化效率的2倍,能大幅降低太阳能电池的使用成本。相关研究发表在最新一期的《自然》杂志上。

钙钛矿太阳能电池钙钛矿太阳能电池,科学家们在最新研究中发现,以一种新式钙钛矿(catio3)为原料的太阳能电池的转化效率或可高达50%,为目前市场上太阳能电池转化效率的2倍,能大幅降低太阳能电池的使用成本。相关研究发表在最新一期的《自然》杂志上。

尽管研究团队还没有演示以新材料为原料制造的高效太阳能电池,此项研究已成为此前诸多研究强有力的补充,证明了拥有独特晶体结构的钙钛矿有望改变太阳能产业的面貌。当前市场上占主流的太阳能电池以硅和碲化镉为材料,达到目前的转化效率历时10多年;而钙钛矿只花了短短4年时间的研究,有鉴于此,即使业界保守人士也对钙钛矿非常看好。

该研究的领导者、宾夕法尼亚大学能源创新研究中心联合主任安德鲁˙阿姆表示,以新式钙钛矿为原料制造的太阳能电池能将大约一半的太阳光直接转化为电力,为目前的2倍,因此,只需一半太阳能电池就可提供同样的电力,这将大大减少安装成本,从而让总成本显著降低。

另外,阿姆说,与传统太阳能电池材料不同,新材料并不需要电场来产生电流,这将减少所需材料的数量,产生的电压也更高,从而能增加能量产出;而且,新材料也能很好地对可见光做出反应,这对太阳能电池来说意义重大。

研究人员也证明,新材料稍作改变就能有效地将不同波长的太阳光转化为电力,科学家们可借此制造出拥有不同层的太阳能电池,每层吸收不同波长的太阳光,从而显著提高能效。

不过,有专家则强调,尽管这些属性非常有用,但阿姆团队要想制造出可用的钙钛矿太阳能电池还有很长的路要走。首先,这种太阳能电池产生的电流很低。斯坦福大学的材料科学和工程学教授迈克尔˙迈克吉最近也表示:“钙钛矿太阳能电池在面市之前,还需要解决多个问题,其中之一就是,钙钛矿的储量并不充足。”[2]

成果发布

2022年12月,中国科学院大连化学物理研究所薄膜太阳电池研究组高级工程师王辉、副研究员王开和研究员刘生忠团队,与西安电子科技大学教授张春福、郝跃院士团队及中国科学院空天信息创新研究院研究员黄旻团队合作,首次报道了临近空间环境钙钛矿太阳电池昼夜性能演化的研究成果。相关成果发表于《先进能源材料》。

临近空间是指距地表20~100千米的空间,这一空间气流相对平稳、垂直对流小,是部署空中飞行平台,执行监视预警、通信中继、导航定位及环境监测等任务的理想环境。而钙钛矿太阳电池具有较高的功质比,是空中飞行平台良好的能源供应器件。但是不同于地面环境,临近空间较强的紫外线照射强度、较大的昼夜温差变化会对钙钛矿太阳电池发电性能造成影响。截至2022年12月,尚没有临近空间环境钙钛矿太阳电池昼夜性能演化的相关研究。

研究团队制备的钙钛矿太阳电池搭载高空气球,在高度为23千米的临近空间,进行了长达19个小时的飞行试验,研究了钙钛矿太阳电池在长时长、大温差、强紫外、低气压临近空间环境中的昼夜性能演化规律,并探讨了可能的变化机制。研究表明,钙钛矿太阳电池在临近空间展现出优异的发电性能和较好的稳定性,最高发电功率密度达12 兆瓦/平方厘米(同时搭载的晶体硅太阳电池发电功率密度为15兆瓦/平方厘米),目前在临近空间飞行时间最长、昼夜温差变化最大(-70℃至70℃)、发电功率密度最大。

经实验室效率归一化后,钙钛矿太阳电池与晶体硅太阳电池全天发电能量密度完全相当,展示了钙钛矿太阳电池在临近空间的巨大应用潜力。[1]

荣誉记录

2016年6月,在夏季达沃斯论坛开幕前,世界经济论坛公布了2016年度十大新兴技术榜单。其中,钙钛矿型太阳能电池排第7。

2017年8月8日,武汉理工大学程一兵团队开发的5cm x 5cm 塑料基板柔性钙钛矿太阳能电池组件,通过国家光伏质量监督检验中心第三方认证,获得了组件转换效率11.4%的结果,远超日本东芝公司于今年9月25日宣布的5cm x 5cm柔性钙钛矿太阳能电池组件10.5%的转换效率世界纪录。10cm x 10cm 玻璃基板钙钛矿太阳能电池组件制备技术也获得重大突破,在国家光伏质量监督检验中心验证的组件效率为13.98%,居国际同类产品第三方论证效率首位。[3]

-

奇驭计划专属福利,瓦尔塔汽车蓄电池618钜惠 别再犹豫了

2025-09-23 00:25:50 查看详情 -

吉利涪陵12GWh动力电池项目开工建设 吉利携手Waymo

2025-09-23 00:25:50 查看详情 -

吉利涪陵12GWh动力电池项目开工建设 风格更加年轻化

2025-09-23 00:25:50 查看详情 -

吉利涪陵12GWh动力电池项目开工建设 估值约200亿美元

2025-09-23 00:25:50 查看详情 -

吉利涪陵12GWh动力电池项目开工建设 运动家轿新选择

2025-09-23 00:25:50 查看详情 -

吉利涪陵12GWh动力电池项目开工建设 采用最新家族设计

2025-09-23 00:25:50 查看详情 -

吉利涪陵12GWh动力电池项目开工建设 运动风格明显

2025-09-23 00:25:50 查看详情 -

新款北京奔驰EQC上市 SUV等提供动力电池

2025-09-23 00:25:50 查看详情 -

国际太阳能十项全能竞赛

2025-09-23 00:25:50 查看详情

求购

求购