- 敞开式座舱

敞开式座舱

研制历程

第一代

第一代敞开式弹射座椅的发展时间大约从20世纪40年代中期到50年代中期,又称为弹道式弹射座倚,即利用滑膛炮的原理把人和座椅作为“炮弹”射出飞机座舱,然后使人椅分离打开救生伞,它主要解决了飞行员在400km/h以上的较高速度条件下的应急离机问题,例如,英同的MK-1、MK-5,苏联的米格-15、米格-17飞机上的弹射座椅由于受人体生理耐限的限制,无法解决零-零弹射和跨声速弹射的问题。

第二代

第二代敞开式弹射座椅的发展时间大约从50年代中期到60年代中期,称为火箭弹射座椅。它的主要特征是把火箭作为弹射座椅的第二级动力,在第一级动力弹射机构作用下把人一椅系统推出座舱后,再南火箭继续推动人-椅系统向上运动,使其具有更高的轨迹,以解决零-零弹射救生的问题,并可以在更高的飞机飞行速度(大于1100km/h)下应急弹射离机。例如,美国的韦伯弹射座椅、苏联的KM-lM火箭弹射座椅和英国马丁·贝克的MK-10火箭弹射座椅等。其中,苏联和英国的火箭弹射座椅,在原有的一级弹射动力基础上,增加独立的火箭发动机作为二级动力,以实现控制弹射过载和提高弹射轨迹的目的,美国采用一、二级弹射动力组合没计的火箭弹射器作为弹射动力。实现了同样的目的,不仅如此,在这一时剃,美国为了解决超声速弹射救生的问题,投人了大量的人力、物力,参加的公司也很多。例如,岁克韦尔国际公司研制的x-15敞开式弹射座椅,利用向前伸出的激波杆,把正冲波变成为斜冲波,以减小作用于人-椅系统上的压力。可在高度33600m、Ma4.0以及在0高度、167km/h的平飞状态下安全救生。又如,美国洛克希德·马丁公司研制的SR-71弹射座椅曾在23774m的高空,在马赫数大于3.0时,拯救过飞行员。这种座椅在改装后曾用于美国“哥伦比亚”号航天飞机试飞员的应急救生没备。

第三代

第三代敞开式弹射座椅发展大约从60年代中期开始一直持续到今天。这一时期属于多态弹射座椅的发展时期,其主要特点是至少采用了高度、速度传感器(电子式/机械式),根据应急离机的飞行速度和高度的不同,执行不同救生模式,从而缩短了救生伞低速开伞的时间,提高了不利姿态下的救生成功率。国外现役机种装备的弹射座椅绝大部分为第三代弹射座椅。目前装机服役的第三代弹射座椅以俄K-36系列、美ACES II系列、英NACES(M K-14)和MK-16为代表。其中,K-36系列弹射座椅为苏联星星科研生产联合体于60年代中期研制成功的第三代弹射座椅,其突出特点是良好的稳定性和高速救生性能,在马赫数3.0、当量空速为1400m/h的条件下,飞行员仍能应急弹射成功,MK-16系列座椅是英国马丁·贝克公司于20世纪90年代初研究的第三代弹射座椅,主要特点是将弹射机构与庵椅骨架一体化设计,对生命保障系统和弹射座椅与飞机的接口进行统一管理,不仅重量轻,而且结构紧凑,采用电子程控器和三向过载传感器,可与飞机数据总线相连,感受弹射离机时飞机的各种信息和离机后的人-椅系统信息,执行最佳的救生控制程序。具有自动弹射离机的功能。日前已装机服役EF2000、法国“阵风”、美国F-35等机种。

第三代敞开式弹射座椅发展大约从60年代中期开始一直持续到今天。这一时期属于多态弹射座椅的发展时期,其主要特点是至少采用了高度、速度传感器(电子式/机械式),根据应急离机的飞行速度和高度的不同,执行不同救生模式,从而缩短了救生伞低速开伞的时间,提高了不利姿态下的救生成功率。国外现役机种装备的弹射座椅绝大部分为第三代弹射座椅。目前装机服役的第三代弹射座椅以俄K-36系列、美ACES II系列、英NACES(M K-14)和MK-16为代表。其中,K-36系列弹射座椅为苏联星星科研生产联合体于60年代中期研制成功的第三代弹射座椅,其突出特点是良好的稳定性和高速救生性能,在马赫数3.0、当量空速为1400m/h的条件下,飞行员仍能应急弹射成功,MK-16系列座椅是英国马丁·贝克公司于20世纪90年代初研究的第三代弹射座椅,主要特点是将弹射机构与庵椅骨架一体化设计,对生命保障系统和弹射座椅与飞机的接口进行统一管理,不仅重量轻,而且结构紧凑,采用电子程控器和三向过载传感器,可与飞机数据总线相连,感受弹射离机时飞机的各种信息和离机后的人-椅系统信息,执行最佳的救生控制程序。具有自动弹射离机的功能。日前已装机服役EF2000、法国“阵风”、美国F-35等机种。

第四代

第四代敞开式弹射座椅的发展实际始于70年代末期,与第三代敞开式弹射座椅研制的后期相互交织在一起,平行地向前发展。它的主要特点是实现人-椅系统离机后的姿态控制,其关键技术是可控推力技术和飞行控制技术。第四代弹射座倚实质上是一个自动飞行器,主要解决高速弹射救生和不利姿态下的救生问题,由于第四代弹射座椅的关键技术风险性很大,虽然经过二十多年的研究(如最高性能弹射座椅(MPES)计划、乘员弹射救生技术(CREST)计划、第四代弹射救生技术的验证计划等),取得了很大进展,但至今尚未装机服役。

第四代敞开式弹射座椅的发展实际始于70年代末期,与第三代敞开式弹射座椅研制的后期相互交织在一起,平行地向前发展。它的主要特点是实现人-椅系统离机后的姿态控制,其关键技术是可控推力技术和飞行控制技术。第四代弹射座倚实质上是一个自动飞行器,主要解决高速弹射救生和不利姿态下的救生问题,由于第四代弹射座椅的关键技术风险性很大,虽然经过二十多年的研究(如最高性能弹射座椅(MPES)计划、乘员弹射救生技术(CREST)计划、第四代弹射救生技术的验证计划等),取得了很大进展,但至今尚未装机服役。

工作程序

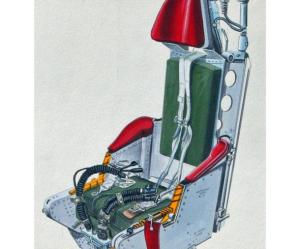

当飞机飞行速度超过400km/h飞行员受迎面强大气流阻力,很难自行爬出座舱,为了克服高速气流阻力,采用弹射救生方法,即在高速飞机上借助弹射装置离开飞机,弹射装置主要包括弹射座椅、弹射机构、安全带防护系统和降落伞系统等。其原理是利用弹射弹式火箭做动力,当火药与火箭助推器点燃时,借助其产生的强大推力即可将人连同座椅一起弹出座舱。一旦飞机发生故障,飞行员判明情况,需要离机时,立即采取正确的弹射姿势,拉动座椅上击发机构,弹射装置按一定程序工作,抛掉座舱盖→拉紧束缚系统→弹出座舱→自动射出稳定伞和减速伞→解脱座椅后人-椅分离,打开救生伞着陆或着水。

性能要求

世界各国军用飞机救生系统仍以敞开式弹射座椅为主要救生工具,其性能发展要求如下:

(1)救生性能包线将扩大到1300-1400km/h。

(2)高速防护技术:要保证1300-1400krn/h条件下的救生,必须采用新的高速防护措施,以减少乘员受高速气流损伤。

(3)推广使用自适应控制技术:采用双态控制技术,缓解高低开伞的矛盾。根据不同弹射离机条件(如速度、高度、温度、重量、飞机姿态等)选择不同弹射离机程序,控制推力矢量,使座椅具有适应能力。

(4)向轻小型、低成本发展。

(5)向通用化、标准化、系统化发展。

-

大众召回部分甲壳虫系列车型 采用对开式尾门

2025-09-21 09:30:37 查看详情 -

大众ID.2最新消息 采用对开式尾门

2025-09-21 09:30:37 查看详情 -

标致产品规划 展示最新座舱设计理念

2025-09-21 09:30:37 查看详情 -

大众ID.BUZZ最新假想图 采用对开式尾门

2025-09-21 09:30:37 查看详情 -

将基于大众Trinity平台打造 采用对开式尾门

2025-09-21 09:30:37 查看详情 -

大众Power 采用对开式尾门

2025-09-21 09:30:37 查看详情 -

全新大众Tiguan最新谍照 采用对开式尾门

2025-09-21 09:30:37 查看详情 -

大众ID.2渲染图 采用对开式尾门

2025-09-21 09:30:37 查看详情 -

新款标致508最新消息 展示最新座舱设计理念

2025-09-21 09:30:37 查看详情

求购

求购