- 垂榕

垂榕

形态特征

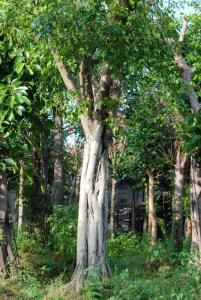

垂榕(2)大乔木,高达20米,胸径30-50厘米,树冠广阔;树皮灰色,平滑;小枝下垂。叶薄革质,卵形至卵状椭圆形,长4-8厘米,宽2-4厘米,先端短渐尖,基部圆形或楔形,全缘,一级侧脉与二级侧脉难于区分,平行展出,直达近叶边缘,网结成边脉,两面光滑无毛;叶柄长1-2厘米,上面有沟槽;托叶披针形,长约6毫米。榕果成对或单生叶腋,基部缢缩成柄,球形或扁球形,光滑,成熟时红色至黄色,直径8-15厘米,基生苞片不明显;雄花、瘿花、雌花同生于一榕果内;雄花极少数,具柄,花被片4,宽卵形,雄蕊1枚,花丝短;瘿花具柄,多数,花被片5-4,狭匙形,子房卵圆形,光滑,花柱侧生;雌花无柄,花被片短匙形。瘦果卵状肾形,短于花柱,花柱近侧生,柱头膨大。花期8-11月。

垂榕(2)大乔木,高达20米,胸径30-50厘米,树冠广阔;树皮灰色,平滑;小枝下垂。叶薄革质,卵形至卵状椭圆形,长4-8厘米,宽2-4厘米,先端短渐尖,基部圆形或楔形,全缘,一级侧脉与二级侧脉难于区分,平行展出,直达近叶边缘,网结成边脉,两面光滑无毛;叶柄长1-2厘米,上面有沟槽;托叶披针形,长约6毫米。榕果成对或单生叶腋,基部缢缩成柄,球形或扁球形,光滑,成熟时红色至黄色,直径8-15厘米,基生苞片不明显;雄花、瘿花、雌花同生于一榕果内;雄花极少数,具柄,花被片4,宽卵形,雄蕊1枚,花丝短;瘿花具柄,多数,花被片5-4,狭匙形,子房卵圆形,光滑,花柱侧生;雌花无柄,花被片短匙形。瘦果卵状肾形,短于花柱,花柱近侧生,柱头膨大。花期8-11月。

属阳性植物,全日较理想,日照充足生育较为旺盛栽培土质壤土或砂质壤土最佳,排水需良好。生育适温喜高温多湿,耐旱耐湿,冬季需温暖避风,生育适温约摄氏22~30度,10度以下要预防寒害。 适合盆栽、行道树或是绿荫树。 繁植方法扦插、高压或嫁接法,春至秋季为适期。

十分流行的盆栽观叶植物。常绿灌木或乔木。叶椭圆形,互生,叶缘微波状,先端尖,基部圆形或钝形。以观赏为主,属于观赏植物。花特征2月下旬至4月下旬出梢展叶较为明显。

产广东、海南、广西、云南、贵州。在云南生于海拔500-800米湿润的杂木林中。

垂榕

垂榕 垂榕(5)叶椭圆形, 互生,叶缘微波状,先端尖,基部圆形或钝形。以观赏为主,属于观赏植物。花特征2月下旬至4月下旬出梢展叶较为明显。垂榕为大乔木。树冠广阔,有下垂的枝条。叶互生,革质,阔椭圆形,顶端长尾尖,基部圆形,有光泽。

垂榕(5)叶椭圆形, 互生,叶缘微波状,先端尖,基部圆形或钝形。以观赏为主,属于观赏植物。花特征2月下旬至4月下旬出梢展叶较为明显。垂榕为大乔木。树冠广阔,有下垂的枝条。叶互生,革质,阔椭圆形,顶端长尾尖,基部圆形,有光泽。

主要品种

黄果垂榕(var.nuda),枝条细软下垂,叶小而细长,常用于吊盆观赏。

斑叶垂榕(Variegata),叶面有黄绿相杂的斑纹。

花叶垂榕(Goldenprincess),叶卵形,叶脉及叶缘具不规则的黄色斑块。

另外,荷兰还选育了迷你星(Ministar)、迷你黄金(MiniGold)、奇异(Exotica)、黄金之王(GoldenKing)、星光(Starlight)和夏威夷(Hawaii)等新品种。

生长习性

垂榕垂榕原产亚洲热带地区。喜温暖、湿润和阳光充足环境。垂榕的生长适温为13~30℃,其中2~10月为24~3 0℃,10月至翌年2月为13~18℃。在温室栽培时,3~9月为16~21℃,9月至翌年3月为13~16℃。冬季温度不低于5℃。同时,夏季温度在30℃以上,垂榕生长还是很好。

垂榕垂榕原产亚洲热带地区。喜温暖、湿润和阳光充足环境。垂榕的生长适温为13~30℃,其中2~10月为24~3 0℃,10月至翌年2月为13~18℃。在温室栽培时,3~9月为16~21℃,9月至翌年3月为13~16℃。冬季温度不低于5℃。同时,夏季温度在30℃以上,垂榕生长还是很好。

垂榕对水分的要求是宁湿勿干。生长旺盛期需充分浇水,并在叶面上多喷水,保持较高的空气湿度,对垂榕新叶的生长十分有利。如果盆土干燥脱水,易造成落叶,顶芽也会变黑干枯。冬季温度偏低时,要控制盆内水量,以免盆土过湿,出现烂根现象。垂榕对光照的适应性较强,对光线的要求不严格,夏季适当遮荫,其他时间不需遮荫。但黄斑品种不适宜强光暴晒,因为在直射光下黄斑极易枯黄。土壤以肥沃疏松的腐叶土为宜,pH在6.0~7.5,不耐瘠薄和碱性土壤。盆栽土以腐叶土、培养土和粗沙的混合土为好。

分布范围

垂榕原产中国大陆、马来西亚、印度。全省中低海拔地区,集中恒春半岛、兰屿及绿岛。

垂榕原产中国大陆、马来西亚、印度。全省中低海拔地区,集中恒春半岛、兰屿及绿岛。

尼泊尔、锡金、不丹、印度、缅甸、泰国、越南、马来西亚、菲律宾、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、澳大利亚北部有分布。

繁殖栽培

栽培历史

垂榕我国栽培榕树的历史较早,如垂榕(F.benjamina)、榕树(F.microcarpa)、山榕(F.wightiana)和大叶榕(F.alfissima)等都原产我国。同时,引进的印度橡皮树(F.elastica)、菩提树(F.religiosa)和琴叶榕(F.lyrata)等,有的在南方已长成大树,有的已在北方作盆栽观赏。总之,榕树在我国的应用十分普及,从东北至广东,成为最常见的盆栽观叶植物。

垂榕我国栽培榕树的历史较早,如垂榕(F.benjamina)、榕树(F.microcarpa)、山榕(F.wightiana)和大叶榕(F.alfissima)等都原产我国。同时,引进的印度橡皮树(F.elastica)、菩提树(F.religiosa)和琴叶榕(F.lyrata)等,有的在南方已长成大树,有的已在北方作盆栽观赏。总之,榕树在我国的应用十分普及,从东北至广东,成为最常见的盆栽观叶植物。

繁殖培育

垂榕繁殖常采用扦插、压条、嫁接法。

垂榕繁殖常采用扦插、压条、嫁接法。

(1)扦插宜5至6月进行。剪取顶端枝条,长10至12厘米,上部保留2至3片叶,其余叶片去掉,剪口要平。为防止分泌乳汁,切口可涂草木灰。将插条插入素沙中,保持基质湿润,每天喷雾,在25℃条件下,1个月可生根。

(2)压条繁殖:常采用高空压条法,在5至7月进行,选择上年生健壮枝条,距顶端15厘米处环状剥皮,宽1.5厘米,用腐叶土和塑料薄膜包扎,1个月生根后剪离母株直接盆栽。

(3)嫁接繁殖:春夏均可,可用橡皮树作砧木,将垂榕接穗用枝接法嫁接。

主要价值

适合盆栽、行道树或是绿荫树。

-

山东千榕家纺有限公司

2025-11-03 21:29:01 查看详情

求购

求购