- 循环模式

循环模式

中文名

循环模式

引申

大众传播过程模式

提出者

威尔伯·L·施拉姆

背景

在施拉姆提出循环模式之前,主要的传播过程模式为直线模式,直线模式在阐述人类的社会传播过程之际具有明显的缺陷[1]:

- 它容易把传播者和受传者的角色、关系和作用固定化,一方只能是传播者,另一方只能是受传者,不能发生角色的互换;而在人类的传播活动中,这种转换是常见的,现实生活中的我们每个人都同时具备传播者和受传者的双重身份;

- 直线模式缺乏反馈的要素或环节,不能体现人类传播的互动特质。

1954年,施拉姆在《传播是怎样运行的》一文中,在C.E.奥斯古德的观点启发的基础上提出一个新模式,称为“循环模式”。该模式强调社会传播的互动性,弥补了此前直线模式的缺陷。

特点

- 没有传播者和受传者的概念,传播双方都作为传播行为主体,通过讯息的授受处于你来我往的相互作用之中;

- 该模式的重点不是在于分析传播渠道中的各种环节,而在于解析传播双方的角色功能;

- 参与传播过程的每一方在不同的阶段都依次扮演译码者(执行接收和符号解读功能)、解释者(执行解释意义功能)和编码者(执行符号化和传达功能)的角色,并相互交替这些角色。[2]

评价

循环模式强调了社会传播的互动性,并把传播双方看作是传播行为的主体,这是正确的,但也有缺陷。它把传播双方放在完全对等或平等的关系中,与社会传播的现实情况有不符之处;它能够体现人际传播特别是面对面传播的特点,却不能适用于大众传播的过程中。施拉姆本人也意识到了这一问题,于是在同一篇文章中又另外提出了大众传播过程模式。

引申

香农韦弗模式

香农——韦弗模式,主要的传播过程模式之一,1949年由美国的两位信息学者C.香农和W.韦弗在《传播的数学理论》首次提出,又称为“传播过程的数学模式”。其内容主要描述电子通信过程,为传播过程研究更进一步提供了重要的启发。此模式即为本词条中提到的直线模式。

香农——韦弗模式,主要的传播过程模式之一,1949年由美国的两位信息学者C.香农和W.韦弗在《传播的数学理论》首次提出,又称为“传播过程的数学模式”。其内容主要描述电子通信过程,为传播过程研究更进一步提供了重要的启发。此模式即为本词条中提到的直线模式。

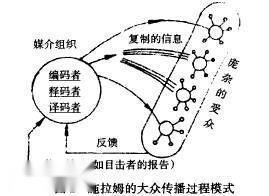

大众传播过程模式

大众传播模式,1954由[美]威尔伯·L·施拉姆在《传播是怎样运行的》一文中提出。该模式即本词条介绍的循环模式的作者提出的另一传播过程模式。

大众传播模式,1954由[美]威尔伯·L·施拉姆在《传播是怎样运行的》一文中提出。该模式即本词条介绍的循环模式的作者提出的另一传播过程模式。

该模式充分体现了大众传播的特点,构成传播过程的双方分别是大众传播与受众,这两者之间存在着传达与反馈的关系。

施拉姆的大众传播模式在一定程度上揭示了社会传播过程相互联结性和交织性,初步具有了系统模式的特点。

相关百科

-

全新雪铁龙C5原型车谍照 驾驶模式可控制动力输出

2025-09-28 02:24:19 查看详情 -

奥迪q5l内循环使用方法(奥迪q5l内循环如何使用)

2025-09-28 02:24:19 查看详情 -

奥迪q7如何关闭举升模式(奥迪q7怎么关闭举升模式)

2025-09-28 02:24:19 查看详情 -

奥迪如何取消车载模式(如何关毕车载模式)

2025-09-28 02:24:19 查看详情 -

14款奥迪q3如何设置内外循环(14款奥迪q3怎么设置内外循环)

2025-09-28 02:24:19 查看详情 -

奥迪q3如何开启暖风模式(奥迪q3开启暖风模式方法)

2025-09-28 02:24:19 查看详情

求购

求购