- 弗兰克·迈考特

弗兰克·迈考特

人物简介

弗兰克·迈考特, 1930年生于 美国 纽约,四岁即举家迁往 爱尔兰,在 贫民窟长大。13岁辍学。19岁只身回到 美国。[1]

弗兰克·迈考特(5)1996年出版自传体小说 《安琪拉的灰烬》,一举获得 普利策文学奖、全美书评奖、 洛杉矶时报图书奖、 美国年度好书奖等,曾连续117周雄踞 《纽约时报》 畅销书榜,一年重印47次,印数高达150万册,创下了一连串的出版奇迹。本书现已译成25种语言全球发行,并由 派拉蒙公司改编成同名 电影,令数亿计的 读者深深感动。 2009年 7月19日其在 曼哈顿去世, 享年78岁。

弗兰克·迈考特(5)1996年出版自传体小说 《安琪拉的灰烬》,一举获得 普利策文学奖、全美书评奖、 洛杉矶时报图书奖、 美国年度好书奖等,曾连续117周雄踞 《纽约时报》 畅销书榜,一年重印47次,印数高达150万册,创下了一连串的出版奇迹。本书现已译成25种语言全球发行,并由 派拉蒙公司改编成同名 电影,令数亿计的 读者深深感动。 2009年 7月19日其在 曼哈顿去世, 享年78岁。

个人童年

弗兰克·迈考特“当我回首 童年,我总奇怪自己竟然活了下来。”弗兰克·迈考特写道,“当然,那是一个 悲惨的 童年, 幸福的童年是不值得在这儿浪费口水的。比一般的 悲惨 童年更不幸的,是 爱尔兰人的悲惨童年;比爱尔兰人的悲惨童年更不幸的,是爱尔兰 天主教徒的童年。” 1930年 8月19日,弗兰克生于 纽约 布鲁克林,是家中七子女的老大。他的酒鬼爸爸和绝望的妈妈原本是渴求脱离孤岛苦海的 爱尔兰 移民,在 纽约相识成婚,赶上大萧条,小女儿病死,不得不带着剩下的两个儿子返回爱尔兰老家,栖息于寒冷潮湿的 利默里克 贫民窟,后来生下的三个儿子中,又有两个先后死于贫病。大战爆发后,丈夫去了 英国打工, 杳无音信。母亲安琪拉独自拉扯三个孩子,没 钱,没 食物,没柴火,只好去救济站讨要,甚至站在教士门口乞食剩饭。一家人终被房东赶出,安琪拉不得不以半卖身的方式 寄人篱下,甚至为此挨了小弗兰克——她儿子给她的一记耳光。

弗兰克·迈考特“当我回首 童年,我总奇怪自己竟然活了下来。”弗兰克·迈考特写道,“当然,那是一个 悲惨的 童年, 幸福的童年是不值得在这儿浪费口水的。比一般的 悲惨 童年更不幸的,是 爱尔兰人的悲惨童年;比爱尔兰人的悲惨童年更不幸的,是爱尔兰 天主教徒的童年。” 1930年 8月19日,弗兰克生于 纽约 布鲁克林,是家中七子女的老大。他的酒鬼爸爸和绝望的妈妈原本是渴求脱离孤岛苦海的 爱尔兰 移民,在 纽约相识成婚,赶上大萧条,小女儿病死,不得不带着剩下的两个儿子返回爱尔兰老家,栖息于寒冷潮湿的 利默里克 贫民窟,后来生下的三个儿子中,又有两个先后死于贫病。大战爆发后,丈夫去了 英国打工, 杳无音信。母亲安琪拉独自拉扯三个孩子,没 钱,没 食物,没柴火,只好去救济站讨要,甚至站在教士门口乞食剩饭。一家人终被房东赶出,安琪拉不得不以半卖身的方式 寄人篱下,甚至为此挨了小弗兰克——她儿子给她的一记耳光。

成长经历

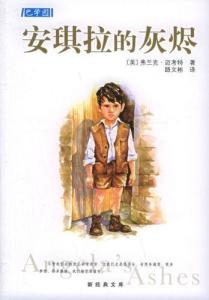

安琪拉的灰烬弗兰克13岁辍学,当上了跑腿的电报童,内心的愿望却日益坚定——去 美国。他终于在19岁成行,边打工边重拾学业,28岁那年谋得第一份 中学教职。 1996年,《 安琪拉的灰烬》出版,以无名作者的处女作亮相,竟迅速成为《 纽约时报》 畅销书榜的 冠军,并在榜长逾两年,销出数百万册。 中国内地出版过此书多个译本。弗兰克亦因此书获颁 1996年的 美国全国书评人协会奖和1997年的普利策奖。

安琪拉的灰烬弗兰克13岁辍学,当上了跑腿的电报童,内心的愿望却日益坚定——去 美国。他终于在19岁成行,边打工边重拾学业,28岁那年谋得第一份 中学教职。 1996年,《 安琪拉的灰烬》出版,以无名作者的处女作亮相,竟迅速成为《 纽约时报》 畅销书榜的 冠军,并在榜长逾两年,销出数百万册。 中国内地出版过此书多个译本。弗兰克亦因此书获颁 1996年的 美国全国书评人协会奖和1997年的普利策奖。

书中没有革命故事的狂野 浪漫,没有 揭竿而起的寻仇少年,甚至鲜见对赤贫生活的 抱怨。相反,弗兰克以一种 不动声色的 幽默复述自己的 童年。在本书的后段,他写到自己的两种饥渴,对 食物,以及对性。他曾舔食沾有 薯条油渍的报纸,弄得满脸墨迹,日后又在床头拿着“新教徒的报纸”,一遍遍地舔上面的泳装女郎和内衣广告。他爱过的两个女孩,都在须臾间死去。一个是在传染病院隔墙诵诗的白喉少女,他从未见过她的容貌;另一个是肺结核重患,他冒着生命危险,在她死前,应邀与她大享云雨之欢。

这些偶尔现出的亮色,涂抹在死灰般的生活之上,和早晨的父爱(没有酒精作祟)、友谊,以及 莎士比亚的诗文一起,支撑着他那颗幼小的心。他明白平凡即力量,生活需要忍耐。他的人生从未 蹉跎,梦想和热情至今犹在。他用一生去感悟,时刻不让幽默缺席。 泪水中的笑声似乎浑然天成。弗兰克有一次告诉 记者:“我认为 爱尔兰人的经验中是有些东西的——我们必须具备幽默感,不然就会死。这种东西撑着我们活下去——一种荒谬的感觉,甚于幽默。这真的很有用,因为有时候你会感到绝望。我养成了习惯,总是对自己说:‘噢,行了。’”

他接着说:“我要是很惨的时候,就对自己说:‘行了,总有一天你会觉得这也挺好玩的。’而我的另一半脑袋会说:‘不,你不会的——你永远也不会觉得这好玩。这是你这辈子最惨的经历。’可过后你再回头看,就会说:‘真好玩,真可笑啊。’”

1999年,大导演 艾伦·帕克将《 安琪拉的灰烬》搬上银幕。这是非常忠实于原作的改编,好演员 罗伯特·卡莱尔和艾米莉·沃森分饰父母,亦有出色表现。

个人作品

弗兰克·迈考特1999年和 2005年,迈考特先生先后出版了两部续作:《 然也》(Tis)和《教书匠》(Teacher Man),分别讲述自己在 美国的奋斗经历和教学生涯,皆成 畅销书。 在《教书匠》中,他回忆自己当上老师的头一个礼拜,就有个捣蛋学生将家里带来的 三明治掼在教室地上,这一浪费粮食的无耻恶行让迈考特先生大为震惊,他以“艺术鉴赏家的目光”打量了一番地上的烂三明治,然后把它撮起来,吃了。

弗兰克·迈考特1999年和 2005年,迈考特先生先后出版了两部续作:《 然也》(Tis)和《教书匠》(Teacher Man),分别讲述自己在 美国的奋斗经历和教学生涯,皆成 畅销书。 在《教书匠》中,他回忆自己当上老师的头一个礼拜,就有个捣蛋学生将家里带来的 三明治掼在教室地上,这一浪费粮食的无耻恶行让迈考特先生大为震惊,他以“艺术鉴赏家的目光”打量了一番地上的烂三明治,然后把它撮起来,吃了。

弗兰克·迈考特

他教书很有一套,曾从学生写的各种检查中找到灵感,遂让他们以 亚当或 夏娃的口吻给 上帝写检查,并阐述自己为什么不该因为偷吃 苹果而受罚。

他的成功甚至带动了弟弟小马拉奇,后者于 1998年和 2000年出版了自己的两本回忆录《和尚游泳》(A Monk Swimming)和《给他唱我的歌》(Singing Him My Song)。小马拉奇的儿子康纳·迈考特也制作了两部电视纪录片:《利默里克的迈考特一家》和《 纽约的迈考特一家》。

弗兰克·迈考特

然而在 爱尔兰,《 安琪拉的灰烬》引起的反响是 复杂的。“这本书在 爱尔兰出版时,山头、布道坛和酒吧高脚凳上的人都来埋汰我。”弗兰克·迈考特2007年告诉网络杂志《Slate》,“有些人说我玷污了 利默里克的美名,说我攻击教会,说我让我妈蒙羞,还说要是我回利默里克,肯定得把我吊死在电线杆子上”。

他当然未被处以私刑,而是荣归故里。利默里克大学授予他荣誉 博士学位,该市亦常见好奇的游客,手持一卷《 安琪拉的灰烬》在城中游荡。

弗兰克·迈考特的妈妈安琪拉死于1981年,爸爸老马拉奇1985年去世。迈考特先生有女儿麦琪,孙辈三人。他以前结过两次婚,都离了,1994年又娶爱琳·弗琳,遂欢度晚年。

个人语录

1.我们在物质上极端贫穷,但我们总是很快乐,有很多渴望,很多梦想,很多激情,我们感觉很富有。——《安琪拉的灰烬》

2.我看见谎言正在你的牙缝里溃烂。——《安琪拉的灰烬》

3.你们必须得研究和学习,自我判断历史和其他东西,不过如果大脑空空的话,你们什么事也没法做决定。把你们的大脑充实起来吧,把你们的大脑充实起来吧。大脑是你们的宝库,世界上没有人能够干涉得了它。要是你赌赢爱尔兰赛马,买下一套房子,房子需要家具,你会往里面塞些乱七八糟的垃圾吗?你们的大脑就是你们的房子,要是往里面塞从电影院看到的那些垃圾,你们的头脑便会腐烂。你可能是个穷人,你的鞋子是破的,但你的大脑却是座宫殿。——《安琪拉的灰烬》

4.为什么你不去美国?各种各样的废物在那儿都能找到位置。——《安琪拉的灰烬》

5.但是我有同样的问题,玛吉也有。婚姻破裂了。贫民窟里长大的爱尔兰天主教徒和新英格兰地区的好女孩没有共同之处。她们真卧室窗户上挂小窗帘,戴齐肘的白手套,和好男孩们去参加舞会,跟法国嬷嬷们学习礼节。她们被告知:女孩们,你们的节操就像是一个跌落的花瓶,你可以修复裂痕,但是裂痕会永远存在。贫民窟里长大的爱尔兰天主教徒可能会回想起他父亲说过的话:填饱肚子后,一切才会有诗意。

那个爱尔兰老人曾对我说过,我母亲也曾经警告过我:和自己人待在一起。和自己人结婚。熟悉的魔鬼比不熟悉的魔鬼好。——《纽约,我来了!》

6.我也许正穿着西服,看着《纽约时报》,找来羡慕的目光,但每天还是情不自禁要犯一桩大罪:忌妒。我看见大学生。他们手里拿的书皮上写着哥伦比亚大学、福德姆大学、纽约大学、城市学院。想到自己永远也不能成为他们中的一员,我心里就空落落的。我想走进一家书店,买些可以在地铁上炫耀的大学书皮,只是知道自己会被人发现,让人笑话。——《纽约,我来了!》[2]

-

常州市迈康自控工程技术有限公司

2025-10-03 08:01:57 查看详情 -

2012上海法兰克福汽车空调展览会

2025-10-03 08:01:57 查看详情 -

法兰克福国际展览中心

2025-10-03 08:01:57 查看详情 -

雪弗兰迈瑞宝汽车 雪佛兰迈锐宝停售了吗

2025-10-03 08:01:57 查看详情 -

雪弗兰新赛欧汽车 雪佛兰新赛欧款油耗是多少

2025-10-03 08:01:57 查看详情 -

雪弗兰报价 新款雪佛兰乐驰报价要多少?

2025-10-03 08:01:57 查看详情

求购

求购