- 膀胱俞

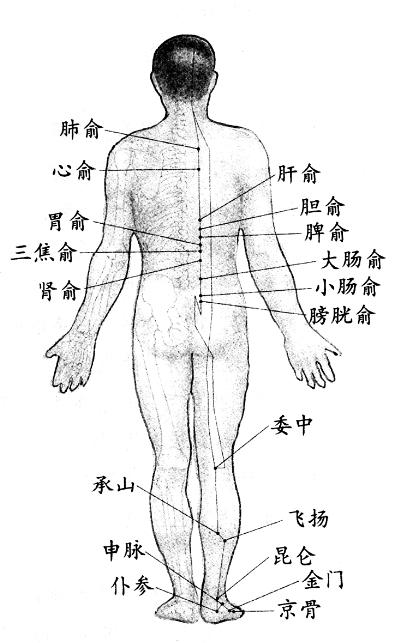

膀胱俞

标准定位

在骶部,当骶正中嵴旁1.5寸,平第二骶后孔。

取法

俯卧位,平第二骶后,孔当髂后上棘内缘下与骶骨间的凹陷处取穴。

穴位解剖

穴下为皮肤、皮下组织、背阔肌、骶棘肌。皮肤由第五腰神经和第一、二、三骶神经后支的外侧支分布。该部位,背阔肌与骶棘肌以腱膜起始,所以肌性结构较少。其深面为骶髂关节,该关节的关节面平浅,关节囊坚厚而紧张,关节腔狭小而呈裂隙状,周围有坚强的韧带附着,以适应负重。

【特异性】膀胱之背俞穴。

功用

清热利湿,通经活络。

主治病症

1.消化系统疾病:肠炎,便秘,痢疾;

2.精神神经系统疾病:腰骶神经痛,坐骨神经痛;

3. 泌尿生殖系统疾病:膀胱炎,遗尿;

4. 其它:糖尿病,脚气,子宫内膜炎等。

刺灸法

膀胱俞刺法:直刺0.8~1寸,局部酸胀,有麻电感向臀部及下肢放散。

膀胱俞刺法:直刺0.8~1寸,局部酸胀,有麻电感向臀部及下肢放散。

灸法:艾炷灸或温针灸5~7壮,艾条温灸10~15分钟。

补充内容

(国家针灸穴位取穴标准)

膀胱俞穴 Páng guāng shū(BL28)

取穴方法

位于骶部,当骶正中嵴旁1.5寸,平第2骶后孔。

解剖

在骶棘肌起部和臀大肌起部之间;有骶外侧动、静脉后支;布有臀中皮神经分支。

主治疾病

小便不利,遗尿,泄泻,便秘,腰脊强痛。

人体穴位配伍

配肾俞穴治小便不利。

刺灸法

直刺或斜刺0.8~l.2寸。

附注

膀胱背俞穴。

穴义

膀胱腑中的寒湿水气由此外输膀胱经。

名解

膀胱,膀胱腑也。俞,输也。该穴名意指膀胱腑中的寒湿水气由此外输膀胱经。

气血特征

气血物质为寒湿水气。

运行规律

大部分寒湿水气冷降归于地部,小部分吸热后循膀胱经上行。

功能作用

外膀胱腑之热。

治法

寒则先泻后补或补之灸之,热则泻之。[1]

-

经尿道膀胱肿瘤切除术

2025-09-24 19:53:43 查看详情

求购

求购