- 感染性疾病

感染性疾病

图书信息

书 名: 感染性疾病

作 者:王辰

出版社: 人民卫生出版社

出版时间: 2009年07月

ISBN: 9787117119306

开本: 16开

定价: 128.00 元

内容简介

《感染性疾病:基于临床病例的诊治析评》设十一章,论述感染性疾病诊疗中的十一个重要问题。章下设节,每一节由一个实际病例引出我们的问题、经验和思 考。一个病例就是一个故事,通过这个故事的发生、发展、结局,作出分析和评论。《感染性疾病:基于临床病例的诊治析评》不讲过多的理论,主要是结合临床实 例,引导医生合理诊疗感染性疾病。希望《感染性疾病:基于临床病例的诊治析评》能促进医生思考,读来不会"犯困"。

感染性疾病的诊治与预防正不断面临新的变化,可是目前还比较缺乏相应的感染病学专著去迎接这样的挑战。

感染性疾病在临床上很普遍,是各科医生经常面临的问题。但是,目前对感染性疾病的诊治也较普遍 地存在着误区,使得临床中的感染问题变得愈发复杂和严重。随着抗感染药物选择压力的逐渐增大、细菌耐药性的传播及相形之下新药研发的减慢,很多以前可治的 细菌感染现在变成了“不治之症”。

作者编写《感染性疾病:基于临床病例的诊治析评》的初衷只有一个:促进感染病学学科的发展和提高对感染性疾病的诊治水平。我们力求以比较新颖、实用的方式和编写体例来达到这一目的。

类型

一、按病原体来源分类

根据感染病原体来源的不同,常将感染分为外源性感染和内源性感染。

1、外源性感染:指由外界致病病原体侵人人体后导致的感染,如伤寒、细菌性痢疾、病毒性肝炎等多为外源性感染。

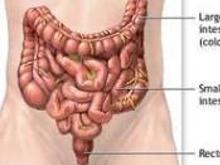

2、内源性感染:指由人体自身的正常菌群,在人体免疫功能下降时引起的感染,因为这些细菌必须在一定条件下才能致病,所以又称为条件致病菌(conditioned pathogen)或机会致病菌(opportunistic pathogen),如肠道菌群中的大肠埃希菌、肠球菌等引起的感染多为内源性感染。

二、按感染部位分类

1、局部感染:感染局限于一定部位,如疖、痈、压疮等局部化脓性炎症。

2、全身感染:感染发生后病原菌或其代谢产物向全身扩散,引起各种临床表现。如白喉,破伤风,伤寒沙门菌或结核分枝杆菌、脑膜炎球菌引起的菌血症,金黄色葡萄球菌和化脓性链球菌等化脓性细菌或革兰阴性菌所致的败血症,小儿中毒性菌痢等。

三、按感染的结局分类

病原体通过各种途径进入人体,即开始了感染的过程。侵入人体的病原体可被机体清除,也可定植、繁殖,进而造成机体组织的炎症、损伤及其他病理变化。因此可出现不同的感染类型,如病原体被清除、隐性感染、显性感染、持续性感染、细菌携带状态、潜伏性感染等,感染类型可随病原体与宿主双方力量的增减而移行、转化或交替发生。

1、病原体被清除:细菌侵入人体后,可由于毒力弱、数量少的原因,有的被机体的非特异性免疫屏障清除(如在胃酸的作用下,嗜碱的霍乱弧菌可被清除);也可由机体内的特异性被动免疫(来自母体抗体或人工注射的抗体)所中和,亦有被特异性主动免疫(通过预防接种或感染后获得的免疫)所清除的情况。

2、隐性感染(covert infection):指病原体侵入人体后,只引起机体发生特异性免疫应答,不出现了临床症状、体征及生化改变,或是只出现不明显的临床症状、体征,甚至生化改变,称为隐性感染,亦称亚临床感染,只能通过免疫学检查才能发现疾病。在大多数流行性传染病中,以隐性感染为主,隐性感染者一般占人群的90%或90%以上,约为显性感染的10倍。

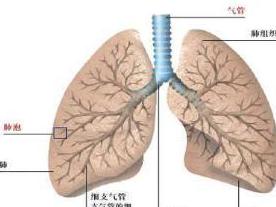

感染性疾病肺部结构图 3、显性感染(overt infection),又称为临床感染,病原体侵入人体后,在病原体数量多、毒力强的前提下,引起机体产生免疫应答,特别是机体发生免疫病理反应,导致组织损伤,生理功能改变,随之出现一系列临床病理体征和症状,即临床病理表现,称之为显性感染(如麻风、结核、流感等)。显性感染在感染中仅占小部分。显性感染的过程结束后,病原体被清除,感染者可获得牢固的免疫力(如伤寒病);但有些感染性疾病(如菌痢)则病后免疫并不牢固,容易再受感染而发病。

感染性疾病肺部结构图 3、显性感染(overt infection),又称为临床感染,病原体侵入人体后,在病原体数量多、毒力强的前提下,引起机体产生免疫应答,特别是机体发生免疫病理反应,导致组织损伤,生理功能改变,随之出现一系列临床病理体征和症状,即临床病理表现,称之为显性感染(如麻风、结核、流感等)。显性感染在感染中仅占小部分。显性感染的过程结束后,病原体被清除,感染者可获得牢固的免疫力(如伤寒病);但有些感染性疾病(如菌痢)则病后免疫并不牢固,容易再受感染而发病。

4、持续性感染(persistent infection),指病原体感染机体后,可在宿主体内持续很长时间,短则几个月,长达数年,数十年甚至终生,成为慢性感染状态和重要的传染源,持续性感染根据其特征可为2种类型,即慢性感染,如乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)、EB病毒、巨细胞病毒(CMV)等感染;潜伏感染,如单纯疱疹病毒;慢发病毒感染如朊粒(prion)引起的克雅(C-J)病和库鲁(Ku-ru)病等。

5、病原体携带状态(carrier state),即病毒、细菌、寄生虫等微生物引起显性或隐性感染后,未被机体排除而呈携带状态。病原携带者的共同特征是没有临床症状,但能不断或间歇地排出病原体,因而成为感染性疾病的重要传染源。[1]

预防

1、 控制传染源屠宰 朊毒体病畜及可疑病畜,并对动物尸体妥善处理。有效的杀灭 朊毒体方法包括焚化、高压消毒132℃持续1h、5% 次氯酸或1mlo/L 氢氧化钠60min浸泡等;限制或禁止在 疫区从事血制品以及动物材料来源的医用品的生产;朊毒体病及任何神经系统退行性疾病患者、曾接受器官提取人体激素治疗者、有朊毒体病家族进行 家庭史者和在疫区居住过一定时间者,均不可作为器官、组织及体液的 供体;对遗传性朊毒体家族进行监测,予 遗传咨询和优生筛查。

2、切断传播途径革除食用人体组织陋习,不食用朊毒体病动物肉类及制品,不以动物组织饲料喂养动物,医疗操作严格遵守消毒程序,提倡使用一次性神经外科器械。

图书目录

第一章 感染病有别于传染病

综述评

第一节 发热、皮疹、低血压、血小板减少

第二节 不明原因高热伴腰腿痛

第三节 高热、脾大、脾多发局灶性病变

第四节 发热、肝脾大、球蛋白升高2年

第五节 高热、腹泻、白细胞、血小板降低

第六节 反复发热,淋巴结肿大19年

第七节 发热4天,意识障碍10小时合并肝肾功能损伤

第八节 间断发热2个半月

第九节 急起高热、剧烈头痛、游走性皮疹

第十节 咳嗽、咳痰、痰中带血伴呼吸困难7个月

第十一节 持续右侧躯干疼痛麻木伴间断发热2个月,右眼视物模糊1个

感染性疾病 第二章 貌似感染的非感染性疾病

感染性疾病 第二章 貌似感染的非感染性疾病

综述评

第一节 咳嗽、咳白痰、气短、发热半年

第二节 异基因骨髓移植后,发热、黄疸、急进性肺部浸润性改变

第三节 嗜睡、发绀、低血压

第四节 头晕、乏力、腹泻伴一过性意识丧失

第五节 咳嗽、咳痰1个月,右中下肺野大片状阴影

第六节 咳嗽、黏痰、高热、血象高、肺部实变影

第七节 持续胸痛、发热、双肺湿哕音

第八节 咳嗽、双上肺渗出影、双侧胸腔积液

第九节 周期性发热、双肺大叶性实变

第十节 全身关节疼痛、下肢水肿、呼吸困难

第十一节 发热、咳嗽、咯血、胸痛、两肺多发斑片和结节影

第十二节 反复鼻出血、咳嗽、咯血、血尿伴发热

第十三节 左耳屏前病灶术后4个月,咳嗽、咳痰伴发热20天

第四节 高热、双肺多发空洞、听力减退

第五节 高热、双肺阴影、抗生素治疗无效、嗜酸陛粒细胞增高

第十六节 咳嗽、咳痰、气喘、反复发热、肺部游走性浸润性阴影2个月

第十七节 胸闷、气短9天,双肺游走性阴影

第十八节 呼吸困难、双肺弥漫}生渗出影

第十九节 咳嗽、咯血、咳树枝状痰5个月

第二十节 大咯血并咳出支气管树样物

第二十一节咳嗽、咳痰伴双肺多发结节、肺门淋巴结肿大

第二十二节胸闷、气短、间断胸痛22年,咳痰带血3个月

第二十三节寒战、发热、咳嗽2个月伴排尿困难

第二十四节创伤伴外周血白细胞显著升高

第三章 明确病原学:助我们事半功倍

综述评

第一节 收废品老人,发热、咳嗽、咳痰、胸痛伴有呼吸困难1个月

第二节 高热、双肺多发空洞、肝内多发低密度占位

第三节 散在皮下结节、皮肤表面红肿、脓性丘疹

第四节 慢性咳嗽、咳痰、反复咯血2()余年,发热5天

第五节 发热、咳嗽、肺部厚壁空洞

第六节 咳嗽2年半,多发淋巴结肿大2年,伴淋巴结破溃7个月

常易感染性疾病 第四章 结核病:伺机进攻的敌手

常易感染性疾病 第四章 结核病:伺机进攻的敌手

综述评

第一节 高热、白细胞减少、呼吸困难、肺部急进性弥漫性浸润阴影

第二节 发热、干咳、气短1个月

第三节 高热、咳嗽21天,两肺弥漫性病变7天

第四节 反复发热、咳嗽、咳痰8个月

第五节 发热、呼吸困难2个月,双肺囊腔样改变

第六节 咳嗽、双肺多发团絮状阴影

第七节 发热、右上肺实变1个月

……

第五章 真菌感染:正待拨开的迷雾

第六章 免疫缺陷患者的感染:内外交困的难局

第七章 社区获得性肺炎:明明白白治肺炎

第八章 耐药菌院内感染:治疗棘手依然

第九章 心内膜炎:常被漏的疾病

第十章 其他部位感染:病象各异

第十一章 感染中毒症:认识不断变化

编辑推荐

《感染性疾病》体例新颖,实用性强,对临床医生及检验科医生的实践工作都具有很好的指导作用。

作者简介

赵秀英,女,1969年2月出生。香港大学理学博士,首都医科大学内科学硕士,主任医师,副教授,硕士研究生导师。现任北京清华长庚医院检验医学科主任,曾任北京佑安医院临床检验中心副主任,全面负责科室质量管理、科研与教学工作;北京佑安医院学术委员会委员;生物安全委员会专家委员;医院感染控制委员会委员。兼任中国医师协会检验医师分会委员,北京医师协会医学检验专科医师分会常务理事,《世界华人消化杂志》编委,《北京医学感染与传染研究》编委,《中国医学论坛报一全科医学周刊》检验医学栏目编委。完成和承担国家自然科学基金、“十一五”国家科技重大专项等课题项目多项,在SCI收录期刊和国内统计源期刊发表论文40余篇。

胡云建,1988年毕业于华西医科大学。北京医院检验科主任技师,临床微生物室主任。现任《中华检验医学杂志》编委、《协和医学杂志》编委,《梅里埃抗感染与实验诊断杂志》副主编,国家卫生和汁划生育委员会实验室病原菌实验室生物安全评审专家,中华医学会检验分会临床微生物学组委员,中华医学会微生物与免疫分会微生物学组委员,中国医学装备协会委员,北京药理学会抗感染药理专业委员会副主任委员,北京市继续教育委员会专家委员,北京市评标专家,北京市耐药监测网专家委员,欧洲临床微生物和感染学会(ESCMID)委员等。获卫生部科技进步二等奖1次,北京市科技成果三等奖2次,局级成果奖10余次。以第一作者或通讯作者发表论文60余篇,参加编写10本专著和2本译著。

-

新款标致508谍照曝光 标致408渲染图曝光

2025-09-28 02:33:03 查看详情 -

东风标致新5008开启预售 标致408渲染图曝光

2025-09-28 02:33:03 查看详情 -

标致新408将于8月21日上市 标致408渲染图曝光

2025-09-28 02:33:03 查看详情 -

海外新款标致3008轿跑SUV渲染图 预计年内亮相

2025-09-28 02:33:03 查看详情 -

东风标致新408正式发布 标致408渲染图曝光

2025-09-28 02:33:03 查看详情 -

海外新款标致3008轿跑SUV渲染图 PHEV上市

2025-09-28 02:33:03 查看详情 -

海外新款标致3008轿跑SUV渲染图 标致新408假想图

2025-09-28 02:33:03 查看详情 -

标致408渲染图曝光 PHEV上市

2025-09-28 02:33:03 查看详情 -

标致新款3008假想图 标致408渲染图曝光

2025-09-28 02:33:03 查看详情 -

海外新款标致3008轿跑SUV渲染图 将于6月正式亮相

2025-09-28 02:33:03 查看详情

求购

求购