- 高等学校科学研究优秀成果奖

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 高等学校科学研究优秀成果奖

高等学校科学研究优秀成果奖

发展历史

设立背景

- 高等学校科学技术奖

2000年,中国教育部设立中国高校科学技术奖励委员会,中国高校科学技术奖励委员会设立中国高校科学技术奖,分设中国高校自然科学奖、中国高校技术发明奖、中国高校科学技术进步奖;设一等奖、二等奖两个等级;每年评审、授予一次。

2006年9月,中国教育部启动2006年度高等学校科学技术奖项目的推荐和评审工作,设高等学校科学技术奖自然科学奖、高等学校科学技术奖技术发明奖、高等学校科学技术奖科学技术进步奖(包括推广类)和高等学校科学技术奖专利奖四个奖种。

- 中国高校人文社科科学研究优秀成果奖

1995年,为表彰在高校人文社会科学研究中作出突出贡献的研究人员,原中国国家教育委员会启动了高校人文社科优秀成果奖励计划。[2]

2002年5月17日,中国教育部印发《中国高校人文社会科学研究优秀成果奖励暂行办法》,每三年评选一次。[3]

2003年7月,中国教育部颁发第三届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖。

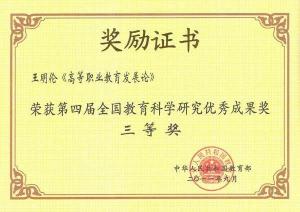

2006年10月,中国教育部颁发第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖。[4]

合并设立

2008年,高等学校科学技术奖和中国高校人文社会科学研究优秀成果奖合并为高等学校科学研究优秀成果奖。

高等学校科学研究优秀成果奖(2)2009年3月12日,中国教育部印发《高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)奖励办法》。4月9日,中国教育部印发《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励办法》。9月,中国教育部颁发第五届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)。[5]

高等学校科学研究优秀成果奖(2)2009年3月12日,中国教育部印发《高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)奖励办法》。4月9日,中国教育部印发《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励办法》。9月,中国教育部颁发第五届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)。[5]

2011年2月,中国教育部发布2010年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励决定。[6]

2012年2月,中国教育部发布2011年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励决定。[7]

2013年1月,中国教育部发布2012年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励决定;[8]3月,颁发第六届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)。[9]

2014年1月,中国教育部发布2013年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励决定。[10]

2015年2月,中国教育部发布2014年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励决定;[11]12月,颁发第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)。[1]

2016年2月,中国教育部发布2015年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励决定。[12]

2017年2月,中国教育部发布2016年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励决定。

2018年2月,中国教育部发布2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励决定。[13]

奖项设置

高等学校科学研究优秀成果奖分为高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)、高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)。

- 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)

高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)包括:

(一)高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖:授予在基础研究和应用基础研究中做出重要科学发现的个人和单位。

(二)高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖:授予在运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重要技术发明的个人和单位。

(三)高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖:授予在应用推广先进科学技术成果、完成重要科学技术工程、计划、项目等方面做出创造性贡献的个人和单位;分为技术开发、社会公益、国家安全三类。

(四)高等学校科学研究优秀成果奖专利奖:授予高等学校拥有的优秀专利的发明人及专利权人。

所有奖项分设一等奖、二等奖两个等级,每年奖励总数不超过320项。

- 高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)

高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)包括:(一)高等学校科学研究优秀成果著作奖(人文社会科学);(二)高等学校科学研究优秀成果论文奖(人文社会科学);(三)高等学校科学研究优秀成果研究报告奖(人文社会科学)。另为推进马克思主义大众化和人文社会科学知识传播普及,设立高等学校科学研究优秀成果普及奖(人文社会科学)。

所有奖项分设特等奖、一等奖、二等奖、三等奖。

颁奖大会

颁奖大会

组织流程

评选组织

- 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)

中国教育部设立高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励委员会,聘请有关专家、学者组成评审委员会,依照奖励办法的规定,负责高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)的评审工作。评审委员会的评审结果经高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励委员会审核后,报中国教育部批准。

评审委员会专家应当根据当年申报项目的学科分布等具体情况,由从中国高等学校范围内遴选的,在相关学科领域有较高学术造诣、学风端正的专家、学者组成。

高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)的评审组织管理部门和日常办事机构设在中国教育部科技发展中心,负责评审的组织管理工作。

- 高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)

中国教育部设立高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)奖励委员会,由中国教育部社会科学委员会主任、副主任、各学部召集人和教育部有关司局、有关单位负责人组成。奖励委员会负责审定评奖方案、聘请评审委员会专家、拟定获奖名单和奖励等级等。

评审委员会依照奖励办法的规定,负责评审工作。评审委员会专家应根据申报项目的学科分布等具体情况,从中国全国范围内遴选在相关研究领域内学术造诣高、学风优良的专家学者组成。

奖励委员会办公室设在中国教育部社会科学司,由奖励委员会授权负责评奖组织等具体工作。

申报条件

- 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)

(一)高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖:应具备前人尚未发现或者尚未阐明、具有重大科学价值、得到国内外自然科学界公认三个条件。

(二)高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖:应具备前人尚未发明或尚未公开、具有先进性和创造性、经实施创造了显著经济效益或社会效益或具有明显的应用前景三个条件。

(三)高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖:应具备技术创新性突出、经济效益或者社会效益显著、推动行业科技进步作用明显三个条件。

(四)高等学校科学研究优秀成果奖专利奖:应具备已被授权发明专利的科研成果或已被授权实用新型专利的科研成果(不含国防专利和保密专利),专利实施后取得了明显的经济效益或社会效益;和不存在专利权属纠纷、发明人或设计人纠纷、撤销专利权的请求和宣告专利权无效请求的专利两个条件。

- 高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)

普通高等学校均可按要求推荐申报。申报者资格为:成果公开出版、发表或向实际工作部门提交研究咨询报告期间,正式人事关系在高等学校的教师和研究人员(包括离退休人员)。

推荐申报成果包括著作(含专著、工具书、古籍整理、译著)、论文、研究报告(含调研报告、咨询报告等)以及普及类成果(教材、教辅和文学艺术类作品除外)。

申报人应按规定填写申请表,向所在学校提出申请。申报材料须真实可靠,符合中国国家知识产权保护的有关规定。

地方院校和其他部委院校以所在省、自治区、直辖市教育厅(教委)为单位,中国教育部直属高校以学校为单位(以下简称申报单位)限额推荐申报。申报单位对申报材料进行汇总、审核后,在规定日期内集中向奖励委员会办公室提交。奖励委员会办公室不受理个人申报材料。

评选考核

- 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)

自然科学奖

自然科学奖的主要完成人必须是该项自然科学发现代表论著的作者,并具备下列条件之一:(一)提出总体学术思想、研究方案;(二)发现与阐明重要科学现象、特性和规律,并创立科学理论和学说,或者提出研究方法和手段,以及对重要基础数据进行收集和综合分析等;(三)解决关键性学术疑难问题或者实验技术难点。

自然科学奖的主要完成单位应在成果的研究过程中,主持或参与研究计划或方案的制订及组织实施,并提供技术、经费或设备等条件,对该项成果的研究起到重要作用的单位。获奖单位必须是主要完成人所在的单位。

香港颁奖由中外学者合作完成的论著,中国学者应为主要研究者,且不存在知识产权权属的争议,并由国外学术机构或人员提供书面证明材料。

香港颁奖由中外学者合作完成的论著,中国学者应为主要研究者,且不存在知识产权权属的争议,并由国外学术机构或人员提供书面证明材料。

自然科学奖的评审标准为:(一)在科学上取得了突破性的进展,学术上为国际同类研究的领先水平,并为学术界所公认和广泛引用,推动了本学科或其分支学科或相关学科的发展,或者对经济建设、社会发展有很大影响的,可评为一等奖;(二)在科学上取得重要的进展,学术上为国际同类研究的先进水平,并为学术界所公认和引用,推动了本学科或者其分支学科的发展,或者对经济建设、社会发展有较大影响的,可评为二等奖。

技术发明奖

技术发明奖的主要完成人必须是该项技术发明的全部或部分创造性技术内容的独立完成人;技术发明奖的主要完成单位是指发明成果的主要完成人所在单位,并对该项发明的完成起重要作用。

技术发明奖的评审标准为:(一)属中国国内外首创的重要技术发明,技术思路独特,技术上有很大的创新,技术经济指标达到了国际同类技术的领先水平,推动了相关领域的技术进步,已产生了显著的经济效益或者社会效益或具有明显的应用前景,可评为一等奖;(二)属中国国内外首创,或者国内外已有但尚未公开的主要技术发明,技术思路新颖,技术上有较大的创新,技术经济指标达到了国际同类技术的先进水平,对本领域的技术进步有推动作用,并产生了明显的经济效益、社会效益或具有明显的应用前景,可评为二等奖。

科技进步奖

科技进步奖的主要完成人应当具备下列条件之一:(一)在提出和确定项目的总体技术方案中做出重要贡献;(二)在关键技术和疑难问题的解决中做出重要贡献;(三)在成果转化和应用推广过程中做出重要贡献;(四)在高新技术产业化的技术实施过程中做出创造性贡献。

获奖证书(4)科技进步奖的主要完成单位是指科技成果的主要完成人所在单位,在项目研制、开发、投产应用和推广过程中提供技术、设备和人员等条件,对成果的完成起到重要作用的单位。行政管理部门一般不得作为主要完成单位。

获奖证书(4)科技进步奖的主要完成单位是指科技成果的主要完成人所在单位,在项目研制、开发、投产应用和推广过程中提供技术、设备和人员等条件,对成果的完成起到重要作用的单位。行政管理部门一般不得作为主要完成单位。

科技进步奖的评审标准为:(一)技术开发类:在关键技术和系统集成上有重要创新,技术难度大,总体技术水平和主要技术经济指标达到了国际同类技术的先进水平,市场竞争力强,成果转化程度高,取得了显著的经济效益,对行业的技术进步和产业结构优化升级有很大作用的,可评为一等奖;在关键技术和系统集成上有较大创新,技术难度较大,总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内同类技术的领先水平,并接近国际同类技术的先进水平,市场竞争力较强,成果转化程度较高,取得了明显的经济效益,对行业的技术进步和产业结构调整有较大意义的,可评为二等奖。(二)社会公益类:在关键技术和系统集成上有重要创新,技术难度大,总体技术水平和主要技术指标达到了国际同类技术的先进水平,并在行业得到广泛应用,取得了显著的社会效益,对科技发展和社会进步有很大意义的,可评为一等奖;在关键技术和系统集成上有较大创新,技术难度较大,总体技术水平和主要技术指标达到了国内同类技术的领先水平,并接近国际同类技术的先进水平,在行业较大范围应用,取得了明显的社会效益,对科技发展和社会进步有较大意义的,可评为二等奖。(三)国家安全类:在关键技术和系统集成上有重要创新,技术难度大,总体技术达到国际同类技术的先进水平,应用效果突出,对国防建设和保障国家安全具有很大作用的,可评为一等奖;在关键技术和系统集成上有较大创新,技术难度较大,总体技术达到国内同类技术的领先水平,并接近国际同类技术的先进水平,应用效果突出,对国防建设和保障国家安全有较大作用的,可评为二等奖。

专利奖

专利奖的主要完成人应当是该项专利的发明人及在实施该专利技术中做出突出贡献的有关人员;主要完成单位是指该项专利的专利权人及实施该专利技术的单位。

专利奖的评审标准为:(一)发明专利类:发明原创性强,技术经济指标达到国际同类技术的领先水平,对促进本领域的技术进步与创新有突出的作用,专利实施后取得了显著的经济效益或社会效益的,可评为一等奖;技术思路新颖,技术上有较大的创新,技术经济指标达到国际同类技术的先进水平,对本领域的技术进步与创新有促进作用,专利实施后取得了明显的经济效益或社会效益的,可评为二等奖。(二)实用新型专利类:技术方案构思独特、新颖,技术上有很大的创新,对本领域的技术进步有推动作用,专利实施后取得了很大的经济效益或社会效益的,可评为一等奖;技术方案构思巧妙、新颖,技术上有较大的创新,对本领域的技术进步有推动作用,专利实施后取得了较大的经济效益或社会效益的,可评为二等奖。

- 高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)

获奖成果必须坚持以马克思主义为指导,观点鲜明,论据充分,资料翔实,数据准确,逻辑严密,方法科学,具有创新性和前沿性,符合学术道德和学术规范,体现政治标准与学术标准的统一。

基础研究类获奖成果应在理论上有所建树,在学术上有所创新,填补了本研究领域的某些空白,推动了学科建设和理论发展,得到学术界的重视和好评。

应用研究类获奖成果应在解决国家和区域经济社会发展中的重大现实问题上有所突破,为中国共产党和各级政府有关部门、企事业单位提供了具有重要参考价值的决策咨询意见和建议,产生显著的经济效益和社会效益。

普及类获奖成果应具有较强的科学性、知识性和可读性,在宣传中国共产党的创新理论、阐释解答人民群众关心的热点难点问题以及人文社会科学知识传播普及方面产生良好社会效果。

奖励情况

| 奖励年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |

| 获奖总项数 | 296 | 285 | 293 | 311 | 294 | 305 | 303 | 319 | |

| 自然科学奖(项) | 特等奖 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |

| 一等奖 | 48 | 43 | 36 | 42 | 42 | 47 | 43 | 53 | |

| 二等奖 | 80 | 58 | 63 | 78 | 87 | 70 | 71 | 76 | |

| 技术发明奖(项) | 一等奖 | 12 | 14 | 26 | 28 | 20 | 20 | 23 | 21 |

| 二等奖 | 13 | 14 | 23 | 30 | 23 | 25 | 29 | 16 | |

| 科学技术进步奖(项) | 特等奖 | 1 | |||||||

| 一等奖 | 52 | 56 | 44 | 47 | 39 | 43 | 40 | 43 | |

| 二等奖 | 81 | 92 | 96 | 77 | 78 | 79 | 77 | 92 | |

| 推广类(项) | 一等奖 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||

| 二等奖 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | |

| 专利类(项) | 一等奖 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 二等奖 | 2 | 1 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | |

| 科普类(项) | 一等奖 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |

| 二等奖 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | 1 | |

| 青年科学奖(人) | --[6] | --[7] | --[8] | --[10] | --[11] | 8[12] | 9 | 8[13] | |

| 颁布时间 | 届次 | 获奖总项数 | 特等奖项数 | 一等奖项数 | 二等奖项数 | 三等奖项数 | 成果普及奖项数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| -------- | 第一届 | ---- | ---- | 103 | 306 | ---- | ---- |

| -------- | 第二届 | ---- | ---- | 32 | 143 | 237 | ---- |

| 2003年7月 | 第三届 | 406 | 1 | 47 | 124 | 234 | ---- |

| 2006年10月 | 第四届 | 427 | ---- | 26 | 107 | 294 | ----[4] |

| 2009年9月 | 第五届 | 648 | ---- | 38 | 205 | 392 | 13[2] |

| 2013年3月 | 第六届 | 830 | ---- | 45 | 250 | 518 | 17[9] |

| 2015年12月 | 第七届 | 908 | ---- | 50 | 251 | 596 | 11[1] |

文化传统

| 奖励年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |

| 获奖总项数 | 296 | 285 | 293 | 311 | 294 | 305 | 303 | 319 | |

| 自然科学奖(项) | 特等奖 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |

| 一等奖 | 48 | 43 | 36 | 42 | 42 | 47 | 43 | 53 | |

| 二等奖 | 80 | 58 | 63 | 78 | 87 | 70 | 71 | 76 | |

| 技术发明奖(项) | 一等奖 | 12 | 14 | 26 | 28 | 20 | 20 | 23 | 21 |

| 二等奖 | 13 | 14 | 23 | 30 | 23 | 25 | 29 | 16 | |

| 科学技术进步奖(项) | 特等奖 | 1 | |||||||

| 一等奖 | 52 | 56 | 44 | 47 | 39 | 43 | 40 | 43 | |

| 二等奖 | 81 | 92 | 96 | 77 | 78 | 79 | 77 | 92 | |

| 推广类(项) | 一等奖 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||

| 二等奖 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | |

| 专利类(项) | 一等奖 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 二等奖 | 2 | 1 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | |

| 科普类(项) | 一等奖 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |

| 二等奖 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | 1 | |

| 青年科学奖(人) | --[6] | --[7] | --[8] | --[10] | --[11] | 8[12] | 9 | 8[13] | |

奖项理念

| 颁布时间 | 届次 | 获奖总项数 | 特等奖项数 | 一等奖项数 | 二等奖项数 | 三等奖项数 | 成果普及奖项数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| -------- | 第一届 | ---- | ---- | 103 | 306 | ---- | ---- |

| -------- | 第二届 | ---- | ---- | 32 | 143 | 237 | ---- |

| 2003年7月 | 第三届 | 406 | 1 | 47 | 124 | 234 | ---- |

| 2006年10月 | 第四届 | 427 | ---- | 26 | 107 | 294 | ----[4] |

| 2009年9月 | 第五届 | 648 | ---- | 38 | 205 | 392 | 13[2] |

| 2013年3月 | 第六届 | 830 | ---- | 45 | 250 | 518 | 17[9] |

| 2015年12月 | 第七届 | 908 | ---- | 50 | 251 | 596 | 11[1] |

评奖原则

社会评价

高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)用以鼓励在推动科学技术进步中做出突出贡献的高等学校的教师、科技工作者和科研组织,授予中国公民和组织,并对同一项目授奖的公民、组织按照贡献大小排序。

高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)为奖励高等学校在人文社会科学研究领域做出突出贡献的研究人员,鼓励积极探索,勇于创新,推动高校人文社会科学事业繁荣发展,更好地为建设中国特色社会主义服务。

词条图册

高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)贯彻尊重知识、尊重人才的方针,其推荐、评审和授奖实行公开、公平、公正原则,不受任何组织或者个人的非法干涉。

高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)评奖工作,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,坚持解放思想、实事求是、与时俱进。

-

成都丰田雷凌优惠达1.3万元 成都大众捷达最高优惠1.3万元

2025-09-17 06:57:34 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-17 06:57:34 查看详情 -

空前钜惠 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-09-17 06:57:34 查看详情 -

多重礼遇齐放送,江铃皮卡助力用户春启新程 高大方正

2025-09-17 06:57:34 查看详情 -

天津港现车钜惠价(图文) 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-09-17 06:57:34 查看详情 -

起亚K5最高优惠3.3万 排队提车

2025-09-17 06:57:34 查看详情 -

成都丰田锐志最高优惠2.2万 成都凯迪拉克CT5优惠3.5万

2025-09-17 06:57:34 查看详情 -

成都雷克萨斯IS最高优惠7万元 独具匠心

2025-09-17 06:57:34 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 现金最高优惠2.6万元

2025-09-17 06:57:34 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都广汽本田奥德赛优惠2万元

2025-09-17 06:57:34 查看详情

求购

求购