- 海啸

海啸

形成原因

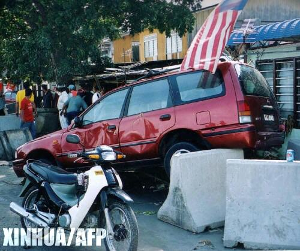

智利地震引发海啸过后一片狼藉

智利地震引发海啸过后一片狼藉

海啸的波长比海洋的最大深度还要大,在海底附近传播不受阻滞,不管海洋深度如何,波都可以传播过去。

海啸在海洋的传播速度大约每小时500到1000千米,而相邻两个浪头的距离可能远达500到650千米,它的这种波浪运动所卷起的海涛,波高可达数十米,并形成极具危害性的“水墙”。

海底50千米以下出现垂直断层,在里氏震级大于6.5级的条件下,最易引发破坏性海啸。 海啸是一种具有强大破坏力的海浪。当地震发生于海底,因震波的动力而引起海水剧烈的起伏,形成强大的波浪,向前推进,将沿海地带一一淹没的灾害,称之为海啸灾害。

海啸是由水下地震、火山爆发或水下塌陷和滑坡等大地活动造成的海面恶浪,并伴随巨响的自然现象,是一种具有强大破坏力的海浪,是地球上最强大的自然力。海啸通常由震源在海底下50千米以内、里氏地震规模6.5以上的海底地震引起。海啸波长比海洋的最大深度还要大,在海底附近传播也没受多大阻滞,不管海洋深度如何,波都可以传播过去,海啸在海洋的传播速度大约每小时五百到一千公里,而相邻两个浪头的距离也可能远达500到650公里,当海啸波进入陆棚后,由于深度变浅,波高突然增大,它的这种波浪运动所卷起的海涛,波高可达数十米,并形成“水墙”。

由地震引起的波动与海面上的海浪不同,一般海浪只在一定深度的水层波动,而地震所引起的水体波动是从海面到海底整个水层的起伏。此外,海底火山爆发,土崩及人为的水底核爆也能造成海啸。此外,陨石撞击也会造成海啸,“水墙”可达百尺。而且陨石造成的海啸在任何水域也有机会发生,不一定在地震带。不过陨石造成的海啸可能千年才会发生一次。

海啸天

海啸天

海啸同风产生的浪或潮是有很大差异的。微风吹过海洋,泛起相对较短的波浪.相应产生的水流仅限于浅层水体。猛烈的大风能够在辽阔的海洋卷起高度3米以上的海浪,但也不能撼动深处的水。而潮汐 每天席卷全球两次.它产生的海流跟海啸一样能深入海洋底部,但是海啸并非由月亮或太阳的引力引起,它由海下地震推动所产生,或由火山爆发、陨星撞击、或水下滑坡所产生。海啸波浪在深海的速度能够超过每小时700千米,可轻松地与波音747飞机保持同步。虽然速度快.但 在深水中海啸并不危险,低于几米的一次单个波浪在开阔的海洋中其长度可超过750千米这种作用产生的海表倾斜如此之细微,以致这种波浪通常在深水中不经意间就过去了。海啸是静悄悄地不知不觉地通过海洋,然而如果出乎意料地在浅水中它会达到灾难性的高度.

类型特点

海啸(一)海啸可分为4种类型,即由气象变化引起的风暴潮、火山爆发引起的火山海啸、海底滑坡引起的滑坡海啸和海底地震引起的地震海啸。

海啸(一)海啸可分为4种类型,即由气象变化引起的风暴潮、火山爆发引起的火山海啸、海底滑坡引起的滑坡海啸和海底地震引起的地震海啸。

(二)中国地震局提供的材料说,地震海啸是海底发生地震时,海底地形急剧升降变动引起海水强烈扰动。其机制有两种形式:“下降型”海啸和“隆起型”海啸。

“下降型”海啸:某些构造地震引起海底地壳大范围的急剧下降,海水首先向突然错动下陷的空间涌去,并在其上方出现海水大规模积聚,当涌进的海水在海底遇到阻力后,即翻回海面产生压缩波,形成长波大浪,并向四周传播与扩散,这种下降型的海底地壳运动形成的海啸在海岸首先表现为异常的退潮现象。1960年智利 地震海啸就属于此种类型。

“隆起型”海啸:某些构造地震引起海底地壳大范围的急剧上升,海水也随着隆起区一起抬升,并在隆起区域上方出现大规模的海水积聚,在重力作用下,海水必须保持一个等势面以达到相对平衡,于是海水从波源区向四周扩散,形成汹涌巨浪。这种隆起型的海底地壳运动形成的海啸波在海岸首先表现为异常的涨潮现象。1983年5月26日,中日本海7.7级地震引起的海啸属于此种类型。

海啸(三)海啸按成因可分为三类:地震海啸、火山海啸、滑坡海啸。地震海啸是海底发生地震时,海底地形急剧升降变动引起海水强烈扰动。其机制有两种形式:“下降型”海啸和“隆起型”海啸。

海啸(三)海啸按成因可分为三类:地震海啸、火山海啸、滑坡海啸。地震海啸是海底发生地震时,海底地形急剧升降变动引起海水强烈扰动。其机制有两种形式:“下降型”海啸和“隆起型”海啸。

(四)相对受灾现场讲,海啸可分为遥海啸和本地海啸两类。

遥海啸:遥海啸是指横越大洋或从很远处传播来的海啸,也称为越洋海啸。海啸波属于海洋长波,一旦在源地生成后,在无岛屿群或大片浅滩、浅水陆架阻挡情况下,一般可传播数千公里而能量衰减很少,因此可能造成数千公里之遥的地方也遭受海啸灾害。如2004年底发生在印尼的大海啸就波及到几千公里外的斯里兰卡,1960年智利海啸也曾使数千公里之外的夏威夷、日本都遭受到严重灾害。

本地海啸:海啸的大多数均属于本地海啸或称为局地海啸。因为本地海啸从地震及海啸发生源地到受灾的滨海地区相距较近,所以海啸波抵达海岸的时间也较短,只有几分钟,多者几十分钟。在这种情况下,海啸预警时间则更短或根本无预警时间,因而往往造成极为严重的灾害。

主要影响

海啸过后的情景

海啸过后的情景

海啸是一种具有强大破坏力的海浪。水下地震、火山爆发或水下塌陷和滑坡等大地活动都可能引起海啸。

地震发生时,海底地层发生断裂,部分地层出现猛然上升或者下沉,由此造成从海底到海面的整个水层发生剧烈“抖动”。这种“抖动”与平常所见到的海浪大不一样。海浪一般只在海面附近起伏,涉及的深度不大,波动的振幅随水深衰减很快。地震引起的海水“抖动”则是从海底到海面整个水体的波动,其中所含的能量惊人。

海啸时掀起的狂涛骇浪,高度可达10多米至几十米不等,形成“水墙”。另外,海啸波长很大,可以传播几千公里而能量损失很小。由于以上原因,如果海啸到达岸边,“水墙”就会冲上陆地,对人类生命和财产造成严重威胁。

海啸虽然破坏力惊人,但有一种非常奇特的现象:那就是深海当中没有海啸,而你航行于大洋中部的时候是感觉不到海啸的,这是为什么呢?原来海啸是由海底震动产生的海水主要沿水平方向大规模运动只有遇到陆地阻挡的时候才会出现海浪,在深海当中由于没有陆地阻挡所以不会产生巨浪,也就没有了海啸。

剧烈震动之后不久,巨浪呼啸,以摧枯拉朽之势,越过海岸线,越过 田野,迅猛地袭击着岸边的城市和村庄,瞬时人们都消失在巨浪中。港口所有设施,被震塌的建筑物,在狂涛的洗劫下,被席卷一空。事后,海滩上一片狼藉,到处是残木破板和人畜尸体。 地震海啸给人类带来的灾难是十分巨大的。目前,人类对地震、火山、海啸等突如其来的灾变,只能通过预测、观察来预防或减少它们所造成的损失,但还不能控制它们的发生。

国家海洋局海洋环境预报中心海洋环境预报室副主任于福江介绍,中国位于太平洋西岸,大陆海岸线长达1.8万公里。但由于中国大陆沿海受琉球群岛和东南亚诸国阻挡,加之大陆架宽广,越洋海啸进入这一海域后,能量衰减较快,对大陆沿海影响较小。

因为地震波沿地壳传播的速度远比地震海啸波运行速度快,所以海啸是可以提前预报的。不过,海啸预报比地震探测还要难。因为海底的地形太复杂,海底的变形很难测得准。

1964年国际上成立了全球海啸警报系统协调小组,太平洋由于海啸多发,所以海啸预警系统很发达。此次大地震发生15分钟后太平洋海啸预警中心就从檀香山分部向参与联合预警系统的26个国家发布了预警信息。如果印度洋也有预警系统,也许人们就可以更好地利用从震后到海啸登陆印度洋沿岸的宝贵时间。

海啸发生时,震荡波在海面上以不断扩大的圆圈,传播到很远的地方。它以每小时600-1000公里的高速,在毫无阻拦的洋面上驰聘1万-2万公里的路程,掀起10-40米高的拍岸巨浪,吞没所波及的一切,有时最先到达的海岸的海啸可能是波谷,水位下落,暴露出浅滩海底;几分钟后波峰到来,一退一进,造成毁灭性的破坏。

剧烈震动之后不久,巨浪呼啸,以摧枯拉朽之势,越过海岸线,越过田野,迅猛地袭击着岸边的城市和村庄,瞬时人们都消失在巨浪中。港口所有设施,被震塌的建筑物,在狂涛的洗劫下,被席卷一空。事后,海滩上一片狼藉,到处是残木破板和人畜尸体。

观测发现

海啸图片集萃据1900年到1983年的统计,太平洋地区共发生405次海啸,其中造成伤亡和显著经济损失的达84次,即平均每年一次。还有人认为,这个区域每18个月就至少要发生一次破坏性海啸。

海啸图片集萃据1900年到1983年的统计,太平洋地区共发生405次海啸,其中造成伤亡和显著经济损失的达84次,即平均每年一次。还有人认为,这个区域每18个月就至少要发生一次破坏性海啸。

海啸(3)世界海啸多发区为夏威夷群岛、阿拉斯加区域、堪察加—千岛群岛、日本及周围区域、中国及其邻近区域、菲律宾群岛、印度尼西亚区域、新几内亚区域—所罗门群岛、新西兰—澳大利亚和南太平洋区域、哥伦比亚—厄瓜多尔北部及智利海岸、中美洲及美国、加拿大西海岸,以及地中海东北部沿岸区域等。

海啸(3)世界海啸多发区为夏威夷群岛、阿拉斯加区域、堪察加—千岛群岛、日本及周围区域、中国及其邻近区域、菲律宾群岛、印度尼西亚区域、新几内亚区域—所罗门群岛、新西兰—澳大利亚和南太平洋区域、哥伦比亚—厄瓜多尔北部及智利海岸、中美洲及美国、加拿大西海岸,以及地中海东北部沿岸区域等。

相关记载

2004年印度洋海啸

2004年印度洋海啸

世界上最早的海啸

中国学者发现,在公元前47年(即西汉初元仁年)和公元173年(东汉熹平二年),中国就记载了莱州湾和山东黄县海啸。这些记载曾被国外学者广泛引用,并认为是世界上最早的两次海啸记载。

根据现代板块结构学说的观点,智利是南极洲板块与南美洲板块相互碰撞的俯冲地带,处在环太平洋火山活动带上。这种特殊的地质结构,造成了智利处于极不稳定的地表之上。自古以来,这里火山不断喷发,地震连连发生,海啸频频出现,灾难时常降临。1960年5月21日凌晨开始,在智利的蒙特港附近海底,突然发生了世界地震史上罕见的强烈地震。大小地震一直持续到6月23日,在前后1个多月的时间内,先后发生了225次不同震级的地震。震级在7级以上的有十几次之多,其中震级大于8级的有3次。

古希腊克里特 火山爆发引发的海啸

死亡人数:10万或更多

原因:火山爆发

大约在公元前1500年,地中海的锡拉岛(现在也称为圣托里尼岛)海底火山爆发产生极大破坏力。根据美国国家海洋和大气局(NOAA)海啸研究中心的研究,此次火山爆发创造了历史记录中的第一个海啸。确切的死亡人数估计永远也不会知道,但地理证据表明,此次海啸淹没了克里特岛沿海地带50英尺(合15米)。

葡萄牙里斯本大地震引发的海啸

死亡人数:60000

原因:海底地震

1755年11月,大西洋的大地震震动了葡萄牙的西南部。里斯本市因为此次地震以及并发的火灾而破产。与此同时,地震引发的海啸席卷了葡萄牙、西班牙、摩洛哥的沿海城镇。据估计,袭击里斯本的海浪高达18英尺(合6米)。

1782年华南海啸

死亡人数:超过4万

原因:地震

此次灾难的历史记录不是很完全,但一本出版于1964年的俄语海啸目录y认为1782年(即乾隆四十七年)(译者按:《清史稿·志十五·灾异》中没有记载)的台湾海啸死亡人数在4万以上,淹没岛上土地超过75英里(合120千米)。

印尼火山爆发引起的海啸

死亡人数:36000

原因:火山爆发

1883年8月,印尼火山岛喀拉喀托的火山爆发是人类史上最厉害的一次。此次火山爆发,远在澳大利亚都能听见。火山爆发引发的海啸巨浪高达130英尺(合40米)。根据美国地质勘探局(USGS)的报告,仅爪哇和苏门答腊岛,海浪就冲走165个村庄。海啸掀起的海浪直到远在4350英里(合7000千米)的阿拉伯半岛才停息下来。

2004年印度洋海啸

死亡人数:约22.6万

原因:海地地震

2004年12月26日,强达里氏9.1—9.3级大地震袭击了印尼苏门答腊岛海岸,持续时间长达10分钟。此次地震引发的海啸甚至危及到远在索马里的海岸居民。仅印尼就死了16.6万人,斯里兰卡死了3.5万人。印度、印尼、斯里兰卡、缅甸、泰国、马尔代夫和东非有200多万人无家可归。

死亡22.6万人,在地震死亡人数中只排名第四,但在海啸死亡人数中却排名第一。

苏门答腊岛海啸

2010年10月25日,苏门答腊岛发生7级以上强烈地震并引发海啸,苏门答腊岛以西海岸的明打威群岛(Mentawai)遭到海啸冲击,已造成至少40人死亡,另有逾380人下落不明。官员说,部分村民的尸体被冲上海岸,从而被人发现。

另据报道,印尼有超过380人失踪。明打威群岛南巴盖(South Pagai)岛沿海的贝图-蒙加(Betu Monga)村200多名村民目前只有40人左右获救,其余至少167人失踪。失踪人员中,大部分是妇女和儿童。据信另有约100人是一艘因海啸而失去联系的船上的乘客。10月26日,据法新社最新消息,印尼官员称,印尼地震引发海啸造成的死亡人数已经升至108人,数百人失踪。印尼一个群岛上有10个村庄遭海啸冲击。

在苏门答腊岛以西海岸的明打威群岛南巴盖(South Pagai)岛,海啸掀起的巨浪入侵到沿岸村庄600米之内;而北巴盖岛的海浪直接打向民居的屋顶。大浪还对救援人员及时赶赴灾区造成了阻碍。

日本东北部海岸较大规模的海啸

据英国路透社消息,日本东北部海岸2011年3月11日下午14:46分(北京时间13:46分)遭强震袭击,初步估计震级达到里氏8.8级,后再次于3月13日修改为里氏9.0级。震区目击者表示,这可能是20多年来,日本遇到的震级最高的地震。此外,还有目击者说,地震引起东京多处建筑物摇晃,并造成“多人受伤”,至少一栋建筑物着火,并引发10米高的海啸。

其他重大海啸

公元前16世纪,克里特岛北边的桑托林岛火山发生了一次极为猛烈的火山喷发,火山喷发后只剩下锡拉岛和一些小岛矗立在爱琴海中。海啸专家后来研究发现,那次火山喷发引起的海啸巨浪高出海平面90多米,并波及到了300千米外的尼罗河河谷。

1998年7月两个7.0级的海底地震,造成巴布亚新几内亚约2100人丧生。

1992年9月尼加拉瓜发生海啸。

1883年8月25日荷属东印度群岛上火山爆发,引起的海啸,使三万六千人死亡。

1883年,印尼喀拉喀托火山爆发,引发海啸,使印尼苏门答腊和爪哇岛受灾,3.6万人死亡。

1896年,日本发生7.6级地震,地震引发的海啸造成2万多人死亡。

1906年,哥伦比亚附近海域发生地震,海啸使哥伦比亚、厄瓜多尔一些城市受灾。

1946年4月1日,夏威夷也曾发生过一次大海啸。这场海啸由发生在距夏威夷3750千米的阿留申群岛附近海底的7.3级地震引起。地震发生45分钟后,滔天巨浪首先袭击了阿留申群岛中的尤尼马克岛,彻底摧毁了一座架在12米高的岩石上的钢筋水泥灯塔和一座架在32米高的平台上的无线电差转塔。之后,海啸以喷气式飞机般的速度往南直扫而去,摧毁了夏威夷岛上的488栋建筑物,造成159人死亡。

1960年,临近智利中南部的太平洋海底发生9.5级地震(有始以来最强烈的地震),并引发历史上最大的海啸,波及整个太平洋沿岸国家,造成数万人死亡,就连远在太平洋西边的日本和俄罗斯也有数百人遇难。

1978年7月17日,西太平洋距离巴布亚新几内亚西北海岸12千米的俾斯麦海区发生了里氏7.1级强烈地震。20分钟后发生5.3级余震。之后一切似乎又恢复了平静,住在巴布亚新几内亚西北海岸与西萨诺泻湖之间狭长地带的近万村民,浑然不知更大的灾难即将临头。一种异样的隆隆声由远而近,很多村民都以为那不过是一架喷气式飞机飞临,纷纷出来看热闹,转眼间,20千米长、10米高的巨浪就呼啸着横扫而来,绵延横亘在西萨诺泻湖与海滩之间的7个村庄顿时被淹没在海浪之中。仅仅几分钟,西太平洋这座风光迷人的度假乐园便变成了人间地狱。1万人中仅2527人生还,7000多人死亡或失踪,生还者中7成以上是成人,小孩幸免于难的极少。

1992年至1993年共10个月里,太平洋发生3次海啸,共2500多人丧生。

华南海啸2011年3月11日,日本发生9.0级地震,引发巨大海啸,死亡失踪近30000人。环太平洋国家受灾。(日本官方修正为9.0级地震)

华南海啸2011年3月11日,日本发生9.0级地震,引发巨大海啸,死亡失踪近30000人。环太平洋国家受灾。(日本官方修正为9.0级地震)

2018年9月28日,印尼地震及海啸,截止9月29日,已造成当地至少384人死亡。(详见主词条:9·28印尼地震)。

2023年5月19日,据美国地质探勘局(USGS)称,当地时间19日下午 3 点之前,洛亚蒂群岛东南方向发生7.7级地震,地震震源深度为 37.7 公里。美国有线电视新闻网(CNN)称,美国国家海啸预警中心对震中1000公里内、位于斐济、瓦努阿图和新喀里多尼亚的海岸发出海啸警报。

2023年7月16日,美国地质调查局(USGS)通报称,当地时间15日晚上10点48分(格林尼治时间16日早上6点48分),位于美国阿拉斯加州南部的阿拉斯加半岛附近海域发生浅层地震,震源深度9.3公里,震级达到里氏7.4级。报道称,地震发生后,美国海啸预警系统针对阿拉斯加南部和阿拉斯加半岛地区发出了海啸预警,目前正在评估美国和加拿大两国太平洋沿岸地区的海啸风险。

预防措施

海啸预警

海啸在大地震之后如何迅速地、正确地判断该地震是否会激发海啸,这仍然是个悬而未决的科学问题。尽管如此,根据目前的认识水平,仍可通过海啸预警为预防和减轻海啸灾害做出一定的贡献。

海啸在大地震之后如何迅速地、正确地判断该地震是否会激发海啸,这仍然是个悬而未决的科学问题。尽管如此,根据目前的认识水平,仍可通过海啸预警为预防和减轻海啸灾害做出一定的贡献。

海啸预警的物理基础在于地震波传播速度比海啸的传播速度快。地震纵波即P波的传播速度约为6~7千米/秒,比海啸的传播速度要快20~30倍,所以在远处,地震波要比海啸早到达数十分钟乃至数小时,具体数值取决于震中距和地震波与海啸的传播速度。例如,当震中距为1000千米时,地震纵波大约2.5分钟就可到达,而海啸则要走大约1个多小时;1960年智利特大地震激发的特大海啸22小时后才到达日本海岸。

如能利用地震波传播速度与海啸传播速度的差别造成的时间差分析地震波资料,快速地、准确地测定出地震参数,并与预先布设在可能产生海啸的海域中的压强计(不但应当有布设在海面上的压强计,更应当有安置在海底的压强计)的记录相配合,就有可能做出该地震是否激发了海啸、海啸的规模有多大的判断。然后,根据实测水深图、海底地形图及可能遭受海啸袭击的海岸地区的地形地貌特征等相关资料,模拟计算海啸到达海岸的时间及强度,运用诸如卫星、遥感、干涉卫星孔径雷达等空间技术监测海啸在海域中传播的进程、采用现代信息技术将海啸预警信息及时传送给可能遭受海啸袭击的沿海地区的居民,并在可能遭受海啸袭击的沿海地区,开展有关预防和减轻海啸灾害的科技知识的宣传、教育、普及以及应对海啸灾害的训练和演习。这样,就有希望在海啸袭击时,拯救成千上万生命和避免大量的财产损失。

海啸(3)

海啸(3)

海啸预警具有可靠的物理基础,它不但在理论上是成立的,实际上也是可行的,并且已经有了成功的范例。例如,1946年,海啸给夏威夷的“曦嵝”(Hilo)市造成了严重的人员伤亡和财产损失。于是,1948年便在夏威夷便建立了太平洋海啸预警中心,从而有效避免了在那以后的海啸可能造成的损失。倘若印度洋沿岸各国在2004年印度洋特大海啸之前,能与太平洋沿岸国家一样建立起海啸预警系统,那么这次苏门答腊--安达曼特大地震引起的印度洋特大海啸,决不致造成如此巨大的人员伤亡和财产损失。

以上所述的海啸预警对于“远洋海啸”比较有效。但是,对于“近海海啸”(亦称“本地海啸”)即激发海啸的海底地震离海岸很近,例如只有几十至数百千米的海啸,由于地震波传播速度与海啸传播速度的差别造成的时间差只有几分钟至几十分钟,海啸早期预警就比较难于奏效。为了在大地震之后能够迅速地、正确地判断该地震是否激发海啸,减少误判与虚报、特别是“近海海啸”预警的误判与虚报以提高海啸预警的水平,必须加强对海啸物理的研究。

预警系统

地震能引发海啸,因此海啸的预警信息要由地震监测系统提供。在全球地震多发地带如太平洋沿岸、印度洋沿岸都应该有完善的地震监测网络。

物理基础

海啸(3)海啸预警的物理基础在于地震波传播速度比海啸的传播速度快。地震纵波即P波的传播速度约为6~7千米/秒,比海啸的传播速度要快20~30倍,所以在远处,地震波要比海啸早到达数十分钟乃至数小时,具体数值取决于震中距和地震波与海啸的传播速度。例如,当震中距为1000千米时,地震纵波大约2.5分钟就可到达,而海啸则要走大约1个多小时;1960年智利特大地震激发的特大海啸22小时后才到达日本海岸。

海啸(3)海啸预警的物理基础在于地震波传播速度比海啸的传播速度快。地震纵波即P波的传播速度约为6~7千米/秒,比海啸的传播速度要快20~30倍,所以在远处,地震波要比海啸早到达数十分钟乃至数小时,具体数值取决于震中距和地震波与海啸的传播速度。例如,当震中距为1000千米时,地震纵波大约2.5分钟就可到达,而海啸则要走大约1个多小时;1960年智利特大地震激发的特大海啸22小时后才到达日本海岸。

如能利用地震波传播速度与海啸传播速度的差别造成的时间差分析地震波资料,快速地、准确地测定出地震参数,并与预先布设在可能产生海啸的海域中的压强计(不但应当有布设在海面上的压强计,更应当有安置在海底的压强计)的记录相配合,就有可能做出该地震是否激发了海啸、海啸的规模有多大的判断。然后,根据实测水深图、海底地形图及可能遭受海啸袭击的海岸地区的地形地貌特征等相关资料,模拟计算海啸到达海岸的时间及强度,运用诸如卫星、遥感、干涉卫星孔径雷达等空间技术监测海啸在海域中传播的进程、采用现代信息技术将海啸预警信息及时传送给可能遭受海啸袭击的沿海地区的居民,并在可能遭受海啸袭击的沿海地区,开展有关预防和减轻海啸灾害的科技知识的宣传、教育、普及以及应对海啸灾害的训练和演习。这样,就有希望在海啸袭击时,拯救成千上万生命和避免大量的财产损失[4]

海啸(3)

海啸(3)

海啸预警具有可靠的物理基础,它不但在理论上是成立的,实际上也是可行的,并且已经有了成功的范例。例如,1946年,海啸给夏威夷的“曦嵝”(Hilo)市造成了严重的人员伤亡和财产损失。于是,1948年便在夏威夷便建立了太平洋海啸预警中心,从而有效避免了在那以后的海啸可能造成的损失。倘若印度洋沿岸各国在2004年印度洋特大海啸之前,能与太平洋沿岸国家一样建立起海啸预警系统,那么这次苏门答腊--安达曼特大地震引起的印度洋特大海啸,决不致造成如此巨大的人员伤亡和财产损失。[4]

以上所述的海啸预警对于“远洋海啸”比较有效。但是,对于“近海海啸”(亦称“本地海啸”)即激发海啸的海底地震离海岸很近,例如只有几十至数百千米的海啸,由于地震波传播速度与海啸传播速度的差别造成的时间差只有几分钟至几十分钟,海啸早期预警就比较难于奏效[4]

海啸逃生

海啸

海啸

1.地震海啸发生的最早信号是地面强烈震动,地震波与海啸的到达有一个时间差,正好有利于人们预防。如果你感觉到较强的震动,不要靠近海边、江河的入海口。如果听到有关附近地震的报告,要做好防海啸的准备,注意电视和广播新闻。要记住,海啸有时会在地震发生几小时后到达离震源上千公里远的地方。

2.如果发现潮汐突然反常涨落,海平面显著下降或者有巨浪袭来,都应以最快速度撤离岸边。

3.海啸前海水异常退去时往往会把鱼虾等许多海生动物留在浅滩,场面蔚为壮观。此时千万不要前去捡鱼或看热闹,应当迅速离开海岸,向内陆高处转移。

4.发生海啸时,航行在海上的船只不可以回港或靠岸,应该马上驶向深海区,深海区相对于海岸更为安全。

5.每个人都应该有一个急救包,里面应该有足够72小时用的药物、饮用水和其他必需品。这一点适用于海啸、地震和一切突发灾害。

自救互救

1.如果在海啸时不幸落水,要尽量抓住木板等漂浮物,同时注意避免与其他硬物碰撞。

2.在水中不要举手,也不要乱挣扎,尽量减少动作,能浮在水面随波漂流即可。这样既可以避免下沉,又能够减少体能的无谓消耗。

3.如果海水温度偏低,不要脱衣服。

4.尽量不要游泳,以防体内热量过快散失。

5.不要喝海水。海水不仅不能解渴,反而会让人出现幻觉,导致精神失常甚至死亡。

6.尽可能向其他落水者靠拢,既便于相互帮助和鼓励,又因为目标扩大更容易被救援人员发现。

7.人在海水中长时间浸泡,热量散失会造成体温下降。溺水者被救上岸后,最好能放在温水里恢复体温,没有条件时也应尽量裹上被、毯、大衣等保温。注意不要采取局部加温或按摩的办法,更不能给落水者饮酒,饮酒只能使热量更快散失。给落水者适当喝一些糖水有好处,可以补充体内的水分和能量。

8.如果落水者受伤,应采取止血、包扎、固定等急救措施,重伤员则要及时送医院救治。

9.要记住及时清除落水者鼻腔、口腔和腹内的吸入物。具体方法是:将落水者的肚子放在你的大腿上,从后背按压,将海水等吸入物倒出。如心跳、呼吸停止,则应立即交替进行口对口人工呼吸和心脏挤压。

-

2004年东南亚海啸

2025-09-22 13:39:14 查看详情

求购

求购