- 鸣皋镇

鸣皋镇

建制沿革

地名由来

“鸣皋”二字,因《诗经·鹤鸣》中“鹤鸣于九皋,声闻于天”而得名。[4]

历史沿革

据《鸣皋志略》记载,对白元乡土门遗址及鸣皋孙村遗址的发掘考证发现,早在6000多年前的仰韶文化及龙山文化时期,鸣皋一带就有了古人类活动的遗迹,顺阳河畔曾发现龙山文化时期的黑陶残片及石器等物。

春秋战国时期,鸣皋属晋地,秦晋两国曾将居于甘肃敦煌一带的“允姓之戎”迁入伊川地区,称为“陆浑戎”,鸣皋由此形成较大村落。[4]

鸣皋镇自汉唐以来即为洛南重镇,宋、元、明、清皆在此设置商业、军事特派机构。[5]

清朝及民国初,鸣皋镇属嵩县,1927年成立平等县,鸣皋为平等县8个区之一。

1932年建伊川县时,该镇为鸣皋区。

1949年 至1951年该镇为伊川县5个区之一。1951年10月属第二区(包括现平等乡、高山镇)。1958年8月鸣皋、平等、坡头3个中心乡合 并为高峰人民公社,1959年从中分出宋店人民公社后,改称鸣皋人民公社。1983年年底改为鸣皋乡;

1996年4月15日经河南省人 民政府批准鸣皋撤乡建镇。[1]

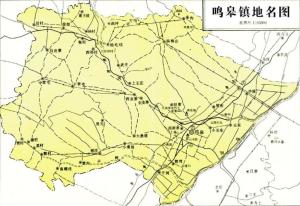

行政区划

鸣皋镇辖鸣皋、中溪、元东、小元东、坡根、新寨、曾湾、渡口、干河、蒋元、邢庄、周园、雷沟、韩凹、郭村、孟村、谢村、贾村、中章屯、下章屯、马良寨、孙村、张村、武庄、徐阳、沿村、杨村、董王坡、西平、万沟、杨疙垱、东寨、西寨、旧寨、王庄、杨海山、季沟、大桑坡、小桑坡39个行政村。[6]

鸣皋镇辖鸣皋、中溪、元东、小元东、坡根、新寨、曾湾、渡口、干河、蒋元、邢庄、周园、雷沟、韩凹、郭村、孟村、谢村、贾村、中章屯、下章屯、马良寨、孙村、张村、武庄、徐阳、沿村、杨村、董王坡、西平、万沟、杨疙垱、东寨、西寨、旧寨、王庄、杨海山、季沟、大桑坡、小桑坡39个行政村。[6]

地理位置

鸣皋镇地势西高东低,伊河沿乡境东部流过,水利条件优越,伊河纵贯南北,顺阳河流经东西在元东村东北流入伊河,西干渠、嵩伊渠、顺阳渠、永安渠纵横交错,穿过镇境。

洛栾高速、洛栾快速通道(新增G208国道)、洛卢路、宜老线、丰鸣路、曾石路等6条干线公路形成了“三纵三横”、四通八达的交通网络交通便利,有“十字路口”之称。规划中的三洋铁路(三门峡至江苏洋口港)及伊川南站。[2]

气候特征

干净整洁的村中街道地处温带季风区,属大陆性季风气候,四季分明,年平均气温14.5℃。[4]

干净整洁的村中街道地处温带季风区,属大陆性季风气候,四季分明,年平均气温14.5℃。[4]

植物资源

鸣皋为伊川县主要产粮区之一,区域内水利资源充足,顺阳河、雷沟水库支渠自西向东流入伊河。伊河、陆浑灌区西干渠由南向北从镇境东部、中部通过,嵩伊渠、永安渠纵贯东部村庄,部分土地可以自流灌溉,全镇近33%的耕地为水浇地。夏播作物以小麦为主,秋播作物主要为玉米、水稻、红薯、棉花,间播黄豆、黑豆等。

人口民族

1987年,全乡有37个行政村,44个自然村,251个村民小组,50803人。其中回族2户,8人。白族1人。藏族1人。

至2018年,下辖39个行政村,44个自然村, 7.2万人。[2]

政治

综述

2008年全镇完成国内生产总值16.97亿元,财政收入达583.9万元,农村固定资产投资完成4亿元,农民人均纯收入达4527元。[7]

第一产业

2008年,全镇共发放粮食直补和综合直补资金372.23万元,全镇小麦种植面积3146.67公顷,总产达14726吨,秋粮玉米种植面积2800公顷,总产达13776吨。 以杨圪垯、杨海山、旧寨等村为中心的优质烟叶种植示范基地,共建气流下排式炕房89座,大型密集式炕房16座,发展烟叶种植233.3公顷;以鸣皋为中心建温室大棚100多座;以中溪为中心的退耕还林枣业、牧草、畜牧养殖基地建设,辐射带动周边村种植枣树666.67公顷;以中章屯、下章屯、马良寨、孙村为中心发展瓜果业,种植西瓜200公顷。[7]

第二产业

中溪村村民在本村的企业中工作鸣皋镇工业历史悠久,乡镇企业发达,改革开放后,民营企业异军突起,上世纪八九十年代曾被誉为“伊河畔的一颗明珠”。特别是中溪村的塑料电线电缆起步早,与彭婆镇耐火材料行业、城关窑湾金刚砂行业并称民营经济齐头并进的“三剑客”,中溪也是当时全国三大塑料生产基地。全镇现有各类厂矿企业90余家(规模以上企业14家),主要涉及塑料、电线电缆、建材、水泥制品、化工、酿酒等行业,已基本形成了以中溪为中心的塑料工业园区和以渡口为中心的水泥制品工业园区。塑料工业园区云鹰塑胶有限公司生产的“鹏程” 牌电线和祥和电缆有限公司生产的“郑光”牌电缆为河南省著名商标。[2]

中溪村村民在本村的企业中工作鸣皋镇工业历史悠久,乡镇企业发达,改革开放后,民营企业异军突起,上世纪八九十年代曾被誉为“伊河畔的一颗明珠”。特别是中溪村的塑料电线电缆起步早,与彭婆镇耐火材料行业、城关窑湾金刚砂行业并称民营经济齐头并进的“三剑客”,中溪也是当时全国三大塑料生产基地。全镇现有各类厂矿企业90余家(规模以上企业14家),主要涉及塑料、电线电缆、建材、水泥制品、化工、酿酒等行业,已基本形成了以中溪为中心的塑料工业园区和以渡口为中心的水泥制品工业园区。塑料工业园区云鹰塑胶有限公司生产的“鹏程” 牌电线和祥和电缆有限公司生产的“郑光”牌电缆为河南省著名商标。[2]

洛阳辰涛牧业有限公司占地35000平方米的圆形牛舍鸟瞰图杨海山村的洛阳辰涛牧业有限公司肉牛养殖项目,建成投资1.8亿元,占地35000平方米的国内单体最大圆形牛舍;投资6000万元的伊川正千农牧生猪养殖项目。投资9560万元的油用牡丹种植等项目相继落户;

洛阳辰涛牧业有限公司占地35000平方米的圆形牛舍鸟瞰图杨海山村的洛阳辰涛牧业有限公司肉牛养殖项目,建成投资1.8亿元,占地35000平方米的国内单体最大圆形牛舍;投资6000万元的伊川正千农牧生猪养殖项目。投资9560万元的油用牡丹种植等项目相继落户;

马良寨、大桑坡、中章屯、东寨4个村级光伏电站;马良寨、杨圪垱2个新大牧业家庭农场,新型养殖带贫农业专业合作社、制衣、鞋业加工等。[3]

第三产业

配套设施完善的新型农村社区鸣皋村自明清以来就是洛阳南部地区重要的货物集散地,伊川县三大集贸市场之一。清光绪三十二年(1906年)版《嵩县志》载其“商贾辐凑,市场嚣沸”。鸣皋村农历三月十五、四月初八古刹会始于唐代,清时名闻全国,最盛时山东、山西、陕西、河北、湖北5省32县客商云集。庙会期间,狮子、旱船、曲艺、杂耍争相献技,7台大戏鸣炮对赛。古刹会上,摊位鳞次栉比,商品琳琅满目,有“小洛阳”之美誉。由于鸣皋地处嵩县、栾川进出山之咽喉,伏牛山珍多把鸣皋村作为转运地。[1]

配套设施完善的新型农村社区鸣皋村自明清以来就是洛阳南部地区重要的货物集散地,伊川县三大集贸市场之一。清光绪三十二年(1906年)版《嵩县志》载其“商贾辐凑,市场嚣沸”。鸣皋村农历三月十五、四月初八古刹会始于唐代,清时名闻全国,最盛时山东、山西、陕西、河北、湖北5省32县客商云集。庙会期间,狮子、旱船、曲艺、杂耍争相献技,7台大戏鸣炮对赛。古刹会上,摊位鳞次栉比,商品琳琅满目,有“小洛阳”之美誉。由于鸣皋地处嵩县、栾川进出山之咽喉,伏牛山珍多把鸣皋村作为转运地。[1]

教育事业

鸣皋镇兴学历史悠久,历史上曾有“理学名区”之称。位于鸣皋村的伊川书院建于宋代。50年代至60年代初,伊川书院遗址,曾是伊川二中、伊川六中的所在地。学生来自伊川、宜阳、嵩县三县六个公社。恢复高考制度后,该校成绩突出。1977年至1979年,连续三年录取人数名列全县一、二、三名。

医疗卫生

镇中心卫生院有现代化的X光机、B超机、CT扫描机等高科技医疗器械,辐射周边七八个乡镇的中心卫生院.。

历史文化

李白、白居易、邵雍、二程等历史文化名人或在此居住讲学、传道授业,或论理讲道、会友抒情,留下了许多醉美壮丽的诗篇及名胜古迹。鸣皋也是二程理学的发源地,鸣皋因此被称为理学源区。[2]

徐阳墓地为第八批全国重点文物,是研究陆浑戎迁伊川,中原地区少数民族迁徙和融合的重要资料。

地方特产

境内干河村所产的大米远近闻名,自古就有贡米之称,为馈赠亲友的上乘佳品,章屯西瓜、海峰山牌红薯粉条等特色农产品深受群众喜爱,供不应求。[2]

风景名胜

鸣皋村北衡桃山上南岳庙始建于北魏,距今已有1400多年;始建于北宋的伊川书院,是理学大师程颐、程灏的讲学著书之所,程门立雪的故事就发生在这里,“衡岳书香”为伊川八大景之一。

南岳庙和伊川书院均被列为河南省重点文物保护单位。[2]

著名人物

鸣皋镇出现过的名人有北宋著名理学家程颐程颢兄弟。

王天纵王天纵,晚清鸣皋人,追随孙中山先生反清起义,被誉为中州大侠。[5]

王天纵王天纵,晚清鸣皋人,追随孙中山先生反清起义,被誉为中州大侠。[5]

求购

求购