- 瞿秋白

瞿秋白

人物生平

青年求学

瞿秋白故居1899年1月29日生于江苏省常州府青果巷(今82号)八桂堂花园天香楼二楼。父亲瞿世玮擅长绘画、剑术、医道,生性淡泊,不治家业,寄居叔父家中,经济上依赖在浙江做知县的大哥瞿世琥的接济。祖上是宜兴望族。

瞿秋白故居1899年1月29日生于江苏省常州府青果巷(今82号)八桂堂花园天香楼二楼。父亲瞿世玮擅长绘画、剑术、医道,生性淡泊,不治家业,寄居叔父家中,经济上依赖在浙江做知县的大哥瞿世琥的接济。祖上是宜兴望族。

1904年入私塾启蒙读书,1905年转入冠英小学。曾有一篇作文,先生给了满分,拿给校长看,因字写得好,又加了五分。

1909年春天,考入常州府中学堂(现江苏省常州高级中学)。受校长屠元博革命思想影响。

瞿秋白辛亥革命后,伯父瞿世琥弃官闲居杭州,停止对瞿世玮一家资助。瞿秋白家陷入经济困境,搬到城西庙沿汀瞿氏宗祠居住,靠典当、借债度日。

瞿秋白辛亥革命后,伯父瞿世琥弃官闲居杭州,停止对瞿世玮一家资助。瞿秋白家陷入经济困境,搬到城西庙沿汀瞿氏宗祠居住,靠典当、借债度日。

1915年冬,因交不起学费辍学。农历正月初五,母亲金璇服毒自尽,一家人分别投亲靠友,瞿秋白先在杨氏小学教书。

1916年年底,得到表舅母资助,赴汉口,寄居京汉铁路局当翻译的堂兄瞿纯白家中,并进入武昌外国语学校学习英文。

1917年春,随堂兄到北京。原本要报考北京大学,但付不起学膳费。参加普通文官考试未被考取。后考入外交部“不要学费又有‘出身’”的俄文专修馆,学习俄文。1919年5月4日参加五四运动,加入李大钊、张嵩年发起的马克思主义研究会,6月3日上街演讲被捕,6月8日获释。8月23日与各地学生代表集聚新华门抗议“马良祸鲁”被警察厅逮捕,8月30日警察厅释放了全部请愿代表。

俄国生活

1920年初参加马克思主义学说研究会,8月,被北京《晨报》和上海《时事新报》聘为特约通讯员到莫斯科采访。

1922年陈独秀、瞿秋白等在共产国际四大1921年7月6日,在安德莱厅见到革命导师列宁,并在会间进行了简短交谈。1921年11月7日俄国十月革命四周年,在莫斯科第三电力劳工工厂参加工人纪念集会,又一次见到列宁,并聆听演讲。1921年秋,东方大学开办中国班,作为当时莫斯科仅有的翻译,进入该校任翻译和助教,中国班单独编一班,学生有刘少奇、罗亦农、彭述之、任弼时、柯庆施、王一飞、肖劲光等,瞿秋白讲授俄文、唯物辩证法、政治经济学,并担任政治理论课翻译。1921年5月由张太雷介绍加入共产党,当时属俄共党组织。

1922年陈独秀、瞿秋白等在共产国际四大1921年7月6日,在安德莱厅见到革命导师列宁,并在会间进行了简短交谈。1921年11月7日俄国十月革命四周年,在莫斯科第三电力劳工工厂参加工人纪念集会,又一次见到列宁,并聆听演讲。1921年秋,东方大学开办中国班,作为当时莫斯科仅有的翻译,进入该校任翻译和助教,中国班单独编一班,学生有刘少奇、罗亦农、彭述之、任弼时、柯庆施、王一飞、肖劲光等,瞿秋白讲授俄文、唯物辩证法、政治经济学,并担任政治理论课翻译。1921年5月由张太雷介绍加入共产党,当时属俄共党组织。

1922年春,正式加入中国共产党。

1922年底,陈独秀代表中国共产党到莫斯科,瞿秋白担任翻译。

回国工作

瞿秋白1922年12月21日,受陈独秀邀请,离开莫斯科启程回国工作。1923年1月13日到北京。

瞿秋白1922年12月21日,受陈独秀邀请,离开莫斯科启程回国工作。1923年1月13日到北京。

1923年2月,部分翻译《论列宁主义基础》,翻译斯大林著作《论列宁主义基础》中的《列宁主义概述》部分,4月22日在《新青年》第1号发表。在此之前,瞿秋白还撰写了介绍列宁、共产国际纲领与策略、国际共产主义运动史等方面的文章。

1923年夏,于右任、邓中夏创办上海大学,瞿秋白到上海大学担任教务长兼社会学系主任。8月撰写发表了《现代中国所当有的“上海大学”》,为上大的发展制定规划,设想把上大办成为“南方的新文化运动中心”,并着手制定学校章程、整顿师资队伍、贯彻理论与实践相结合的方针、提高教学质量以及建立共产党基层组织等项工作。同时,兼管中共宣传工作,担任季刊《新青年》的主编,同时主编中央的另一机关刊物《前锋》,参加编辑《向导》。

1923年底,参与国民党第一次全国代表大会宣言草案的起草。宣言确立了联俄、联共、扶助工农的新三民主义政策。

《前锋》创刊号1924年1月20日,中国国民党第一次全国代表大会在广州开幕,会上当选为国民党候补中央执行委员,奔波上海与广州之间,负责处理两党合作问题。

《前锋》创刊号1924年1月20日,中国国民党第一次全国代表大会在广州开幕,会上当选为国民党候补中央执行委员,奔波上海与广州之间,负责处理两党合作问题。

1924年7月,根据孙中山建议,国民党中央设立政治委员会,孙中山任主席,瞿秋白当选为五人委员。这一时期,瞿秋白同时还以中央候补执行委员身份参加国民党上海执行部的指导工作。同时还担任上海国民党机关报《民国日报》的编辑工作。

1925年1月起,在中共第四、五、六次全国代表大会上,当选为中央委员、中央局委员和中央政治局委员,成为中共领袖之一[1]。1925年5月30日,“五卅惨案”发生,同陈独秀、蔡和森、李立三、恽代英、刘少奇等领导了爱国反帝运动。6月4日,主编出版了共产党第一张日报《热血日报》,报道上海和全国人民反帝斗争的消息。1926春病重住院,抱病写《俄国资产阶级革命与农民问题》一书。

1927年2月7日,自编《瞿秋白论文集》。2月22日,上海工人发动第二次武装起义,瞿秋白赶到拉斐德路暴动指挥所参与领导起义。当晚,出席中央和区党委联席会议,连夜起草《上海二月二十二日暴动后之政策及工作计划意见书》,提交中央特别委员会。2月25日至3月2日,出席中央特别委员会会议,讨论上海工人第三次武装起义问题,提出了重要指导意见。3月从上海到汉口,负责第五次代表大会事宜。4月11日,为毛泽东《湖南农民运动考察报告》写序。4月27日至5月9日,中共五大召开,第一天陈独秀做中央报告,第二天瞿秋白便散发《中国革命中之争论问题》,批评陈独秀以及共产国际代表的右倾机会主义错误。当选为中央委员、政治局委员、并任政治局常委[1]。

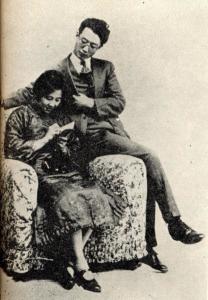

瞿秋白与杨之华1927年7月12日,共产国际指令改组中共中央的领导,陈独秀被停职,张国焘临时代理主持中央工作。7月13日,和鲍罗廷秘密前往庐山,一是商讨中共中央的领导改组问题,一是计划武装暴动。下旬回到武汉,参加7月25日召开的中央常委扩大会议,讨论同意南昌举事的提案。8月1日南昌起义。8月7日共产国际代表罗明那兹主持召开会议(八七会议),正式将陈独秀(缺席)免职,指定瞿秋白担任临时中央政治局常委,并主持中央工作。成为继陈独秀之后,中国共产党第二任最高领导人。

瞿秋白与杨之华1927年7月12日,共产国际指令改组中共中央的领导,陈独秀被停职,张国焘临时代理主持中央工作。7月13日,和鲍罗廷秘密前往庐山,一是商讨中共中央的领导改组问题,一是计划武装暴动。下旬回到武汉,参加7月25日召开的中央常委扩大会议,讨论同意南昌举事的提案。8月1日南昌起义。8月7日共产国际代表罗明那兹主持召开会议(八七会议),正式将陈独秀(缺席)免职,指定瞿秋白担任临时中央政治局常委,并主持中央工作。成为继陈独秀之后,中国共产党第二任最高领导人。

1928年3、4月间的临时常委会上作自我批评,在实践中基本结束了全国范围内的左倾盲动错误。

1928年5月中旬抵达莫斯科,6月在莫斯科郊外的兹维尼果罗德镇主持召开中共六大。之后继续留在莫斯科,担任中共驻共产国际代表团团长两年,实际在国内直接领导中共的是李立三和向忠发。1927年夏,米夫、王明捏造“江浙同学会”事件。1929年夏,王明等人利用联共反右清党运动,掀起中山大学风潮,举行“十天会议”形成“二十八个半布尔什维克”,在王明的带领下喧嚣、起哄、谩骂,攻击中共代表团,将右倾和左倾的帽子扣到瞿秋白头上,导致瞿秋白的三弟景白的“失踪”。

《向导》周报1930年春在联共中央和共产国际支持下,被撤销中国共产党驻莫斯科代表的职务,携妻子回国,8月26日到上海。9月底召开六届三中全会,批判立三冒险主义路线。由于“没有认出立三路线和国际路线的根本不同”,对立三路线的批判不够彻底。

《向导》周报1930年春在联共中央和共产国际支持下,被撤销中国共产党驻莫斯科代表的职务,携妻子回国,8月26日到上海。9月底召开六届三中全会,批判立三冒险主义路线。由于“没有认出立三路线和国际路线的根本不同”,对立三路线的批判不够彻底。

1931年1月7日在米夫操纵下,在上海召开中共六届四中全会,开除了李立三的中央委员,瞿秋白也被解除中央领导职务。至此米夫达到了控制中共中央的目的,王明也一步登天。6月向忠发叛变后,代理总书记。去莫斯科担任中共驻共产国际代表后,由博古(秦邦宪)接任临时中央总负责人。瞿秋白留在上海养病(肺结核),进行文艺创作和翻译,与茅盾、鲁迅来往结下深厚友谊,领导左翼运动。1934年奉命离开上海。

1934年2月5日到达中央革命根据地瑞金,任中华苏维埃共和国中央执委会委员、人民教育委员会委员、中华苏维埃共和国中央政府教育部部长等。红军决定长征后,要求随军长征,但还是被留在即将沦陷的瑞金[1]。

被捕就义

瞿秋白就义前最后留影红军主力长征时,瞿秋白因患肺病,留在江西瑞金坚持游击战争,任中共中央局宣传部长。1935年2月,他的肺病日益严重,中央决定派人送他转道香港去上海就医。当2月24日走到福建省长汀县濯田区水口镇小径村时,被当地反动武装保安团发现,突围不成被捕。当时化名林祺祥,职业是医生。4月初,国民党第八师俘获中共福建省委书记万永成之妻徐氏,供出瞿秋白已在长汀县被俘的情报,国民党根据徐氏提供的情况,从被俘人员中找到了瞿秋白,又让被俘的、曾当过收发员的叛徒郑大鹏在暗处指认,证实“林祺祥”确系瞿秋白。

瞿秋白就义前最后留影红军主力长征时,瞿秋白因患肺病,留在江西瑞金坚持游击战争,任中共中央局宣传部长。1935年2月,他的肺病日益严重,中央决定派人送他转道香港去上海就医。当2月24日走到福建省长汀县濯田区水口镇小径村时,被当地反动武装保安团发现,突围不成被捕。当时化名林祺祥,职业是医生。4月初,国民党第八师俘获中共福建省委书记万永成之妻徐氏,供出瞿秋白已在长汀县被俘的情报,国民党根据徐氏提供的情况,从被俘人员中找到了瞿秋白,又让被俘的、曾当过收发员的叛徒郑大鹏在暗处指认,证实“林祺祥”确系瞿秋白。

1935年5月9日瞿秋白被押解到长汀,在被押期间(5月23日),瞿秋白写下了《多余的话》,表达其文人从政曲折的心路历程。1935年6月18日晨,写完绝笔诗,临刑前,他神色不变,坦然走向刑场,沿途用俄语高唱《国际歌》、《红军歌》。到刑场后,高呼“中国共产党万岁”、“共产主义万岁”等口号,在罗汉岭从容就义,年仅三十六岁。[3][1]

文学贡献

瞿秋白同时也是社会学家、散文作家、文学评论家。

1923年4月,李大钊到上海,推荐瞿秋白出任上海大学社会学系主任。1923年夏,瞿秋白任校教务长。8月8日,上海大学全体教职员在一江春酒家开会,成立学校最高决策机构——评议委员会(后称行政委员会),处理全校重大事务,于右任为评议主席,瞿秋白、邓中夏、叶楚伧、陈望道、邵力子等人任评议员,委员中既有共产党和国民党左派,又有国民党右派。

担任教务长兼社会学系主任期间,主讲《社会学》、《社会哲学概论》、《社会科学概论》、《现代民族问题》等课程,使许多青年接受了马克思主义的理论教育,走上了革命道路。后来他在对讲稿进行修改的基础上发表了《现代社会学》、《社会哲学概论》等论著。他还翻译了苏俄哲学家歌列夫的《新哲学——唯物论》一书。瞿秋白比较全面系统地阐述了辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理,在现代哲学史上,他第一次把辩证法与唯物论作为一个整体进行宣传,也是第一次把辩证唯物主义与历史唯物主义作为一个整体进行宣传的中国哲学家,对于中国马克思主义哲学的理论建设作出了开拓性和奠基性的工作。

瞿秋白为社会学系设置了近40门课程,称得上是一个学贯中西、博古通今的教学规划,注重基础知识训练,力求扩大学生的知识面。毕业的学生,既是社会科学方面的通才,又能从事专业研究。社会学系重视马克思主义基本原理的教育,许多学生以此为起点,走上革命的道路。

社会学系逐渐成为上海大学最大的系,学校常以社会科学为主题举办课外学术活动。1923年春至1925年上半年,学校举办特别讲座,邀请中外名流李大钊、马君武、胡适、杨杏佛、章太炎、美国学者华德等来校演讲。1924年夏,学校举办暑期“夏令讲学会”。自7月6日至8月31日的8个星期中,共有名流、学者35人参加演讲,作了51个学术报告,听众如云,盛况空前。[4]

主要作品

| 《赤都心史》 | 《饿乡纪程》 | 《多余的话》 | 《高尔基创作选集》 | 《现实-马克思主义文艺论文集》 |

| 《江南第一燕》 | 《卜算子·咏梅》 | 《红梅阁》 | 《咏菊》 | 《哭母诗》 |

家庭生活

| 《赤都心史》 | 《饿乡纪程》 | 《多余的话》 | 《高尔基创作选集》 | 《现实-马克思主义文艺论文集》 |

| 《江南第一燕》 | 《卜算子·咏梅》 | 《红梅阁》 | 《咏菊》 | 《哭母诗》 |

家庭成员

情感生活

| 曾祖父 | 瞿锡保 | |

| 叔祖父 | 瞿赓甫 | |

| 父亲 | 瞿稚彬,字世玮 | 瞿世玮擅长绘画、剑术、医道。 |

| 母亲 | 金璇,字衡玉 | 官宦之女,精于诗词。 |

| 前妻 | 王剑虹 | 四川酉阳人,土家族,是著名作家丁玲在上海大学的挚友。 |

| 第二任妻子 | 杨之华 | 杨之华于1900年出生于浙江萧山,曾就读于浙江女子师范学校。 |

| 女儿 | 瞿独伊,曾名沈晓光 | 1921年出生于上海,1928年至1941年在苏联生活,1946年分配到新华社工作。 |

后世纪念

| 曾祖父 | 瞿锡保 | |

| 叔祖父 | 瞿赓甫 | |

| 父亲 | 瞿稚彬,字世玮 | 瞿世玮擅长绘画、剑术、医道。 |

| 母亲 | 金璇,字衡玉 | 官宦之女,精于诗词。 |

| 前妻 | 王剑虹 | 四川酉阳人,土家族,是著名作家丁玲在上海大学的挚友。 |

| 第二任妻子 | 杨之华 | 杨之华于1900年出生于浙江萧山,曾就读于浙江女子师范学校。 |

| 女儿 | 瞿独伊,曾名沈晓光 | 1921年出生于上海,1928年至1941年在苏联生活,1946年分配到新华社工作。 |

人物评价

与王剑虹

第一个爱人王剑虹,是著名作家丁玲在上海大学的挚友,一位聪慧的时代女性。1923年瞿秋白与她相识、相爱,不到半年即结合。遗憾的是,结婚仅7个月,王剑虹就因患肺结核去世。[5]

与杨之华

第二任妻子杨之华,是瞿独伊的母亲,1900年出生于浙江萧山,是家道中落的绅士门第小姐。1922年杨之华只身到上海参加妇女运动,认识了向警予、王剑虹等人,并于1923年底被上海大学社会学系录取。1924年11月7日与瞿秋白结婚。[5]

艺术形象

瞿秋白纪念馆瞿秋白烈士纪念馆于2006年10月17日在长汀正式开馆。瞿秋白烈士纪念馆建在长汀县城西罗汉岭下,占地590多平方米,建筑面积990平方米,于2005年开始筹备,建成后和全国爱国主义教育示范基地瞿秋白烈士纪念碑联成一体,集中展示了瞿秋白光辉的一生。

瞿秋白纪念馆瞿秋白烈士纪念馆于2006年10月17日在长汀正式开馆。瞿秋白烈士纪念馆建在长汀县城西罗汉岭下,占地590多平方米,建筑面积990平方米,于2005年开始筹备,建成后和全国爱国主义教育示范基地瞿秋白烈士纪念碑联成一体,集中展示了瞿秋白光辉的一生。

1980年10月19日,中共中央办公厅转发中央纪律检查委员会《关于瞿秋白同志被捕问题的复查报告》。《复查报告》指出:瞿秋白同志被国民党逮捕后,坚持了党的立场,保持了革命节操,显示了视死如归、从容就义的英勇气概。“文化大革命”中把瞿秋白同志诬蔑为“叛徒”,是完全错误的,应当为他彻底平反,恢复名誉。

1985年列为省文物保护单位。1987年列为全国重点烈士纪念建筑物保护单位,2001年列为第二批全国爱国主义教育基地。

江苏常州也建有瞿秋白纪念馆,原系城西瞿氏宗祠(瞿秋白的叔祖父瞿赓甫于清光绪年间任湖北布政使时捐款建成),面积1025平方米,分东西两个大院,各有四进,瞿秋白家因贫困所迫,1912年—1916年在祠堂东院居住。馆内有他曾用过的井等,并陈设有生前所用衣物、毛笔以及手稿作品、照片等珍贵物品。

词条图册

瞿秋白他以自己的思想理论和革命实践奠定了他作为中国共产党的伟大的马克思主义者、卓越的无产阶级革命家的历史地位。(中国江苏网评)

瞿秋白的一生,日常事务繁重,但他知识渊博,才华横溢,他既是一位伟大的革命家,也是一位杰出的思想家。无论是他英勇献身革命事业的光辉事迹,还是涉及政治、哲学、文学、史学、翻译等众多领域的重要思想,都对历史产生了深远的影响。(中红网评)

毛泽东高度赞扬他说:“在革命困难的年月里坚持了英雄的立场,宁愿向刽子手的屠刀走去,不愿屈服。他的这种为人民工作的精神,这种临难不屈的意志和他在文字中保存下来的思想,将永远活着,不会死去。”(毛泽东评)

求购

求购