- 四川广汉三星堆

四川广汉三星堆

遗址简介

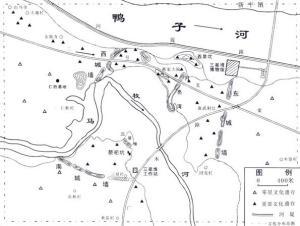

三星堆遗址平面图三星堆古遗址文化旅游区是国家AAAA级景区、四川省五大旅游区之一。它位于四川省广汉市境内,南距成都38公里,北距德阳26公里,分为遗址保护区、生态博物馆群和文化产业园区三大部分。三星堆距今已有5000年历史,是迄今为止在中国境内发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的古城、古国、古文化遗址。作为人类上古奇珍的三星堆文物,在中国浩如烟海蔚为壮观的文物群体中,属最具历史科学文化价值和最富观赏性的文物群体之一。三星堆古遗址的发现被称为20世纪人类最伟大的考古发现之一,昭示了长江流域与黄河流域一样,同属中华文明的母体,被誉为“长江文明之源”。其举世公认的历史、文化、科学价值以及神秘性和唯一性的特点,使三星堆古遗址成为极具开发价值和市场竞争力的旅游资源。

三星堆遗址平面图三星堆古遗址文化旅游区是国家AAAA级景区、四川省五大旅游区之一。它位于四川省广汉市境内,南距成都38公里,北距德阳26公里,分为遗址保护区、生态博物馆群和文化产业园区三大部分。三星堆距今已有5000年历史,是迄今为止在中国境内发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的古城、古国、古文化遗址。作为人类上古奇珍的三星堆文物,在中国浩如烟海蔚为壮观的文物群体中,属最具历史科学文化价值和最富观赏性的文物群体之一。三星堆古遗址的发现被称为20世纪人类最伟大的考古发现之一,昭示了长江流域与黄河流域一样,同属中华文明的母体,被誉为“长江文明之源”。其举世公认的历史、文化、科学价值以及神秘性和唯一性的特点,使三星堆古遗址成为极具开发价值和市场竞争力的旅游资源。

三星堆遗址考古的重大发现,犹如一石激起千层浪、拨开迷雾见太阳,澄清了许多重大的历史问题,起到了证史、补史和创史的作用。与此同时,也给人们留下一串串难解的千古之谜

三星堆博物馆位于全国重点文物保护单位三星堆遗址东北角,地处历史文化名城广汉城西鸭子河畔,南距成都40公里,北距德阳26公里,是我国一座现代化的专题性遗址博物馆。博物馆于1992年8月奠基,1997年10月开放。馆区占地面积约530亩,第一展馆面积4200平方米,第二展馆面积7000平方米,游客接待中心建筑总面积2600平方米。

三星堆博物馆集文物收藏保护、学术研究和社会教育多种功能于一体,采用现代科学手段实施管理,集中收藏和展示三星堆遗址及遗址内一、二号商代祭祀坑出土的青铜器、玉石器、金器以及陶器、骨器等千余件珍贵文物。

三星堆文物是宝贵的人类文化遗产,在中国浩如烟海蔚为壮观的文物群体中,属最具历史科学文化艺术价值和最富观赏性的文物群体之一。在这批古蜀秘宝中,有许多光怪陆离奇异诡谲的青铜造型,有高2.62米的青铜大立人、有宽1.38米的青铜面具、更有高达3.96的青铜神树等,均堪称独一无二的旷世神品。而以流光溢彩金杖为代表的金器,以满饰图案的边璋为代表的玉石器,亦多属前所未见的稀世之珍。

《古城古国古蜀文化陈列》为博物馆基本陈列,凡8个陈列单元。陈列充分运用各种现代表现手法,通过精心的空间组合,深刻发掘文物内涵,追求陈列内容科普化与陈列形式艺术化的完美结合。该陈列荣获首届全国文博系统十大陈列展览精品奖。

博物馆主体建筑外形追求与地貌、史迹及文物造型艺术相结合的神韵,融原始意味和现代气息为一体。馆外环境布局巧妙,匠心独具,园内绿草如茵,湖光岛影,充分体现了博物馆“馆园结合”之特色。

三星堆博物馆以其文物、建筑、陈列、园林之四大特色,成为享誉中外的文物旅游胜地,是四川的五大旅游景区之一、首批国家“AAAA”级旅游景区、世界首家同时通过“绿色环球21”与ISO9001:2000认证的博物馆。

三星堆大事记

| 1929年 | 在遗址内月亮湾阶地首次发现大宗具有古蜀地方特色的玉石器。 |

| 1933年 | 华西大学博物馆美籍教授葛维汉调查遗址。 |

| 1934年 | 葛维汉、林名均等在月亮湾进行考古发掘,其成果得到郭沫若先生的高度评价。 |

| 1953年 | 西南博物院院长冯汉骥教授等调查三星堆。 |

| 1956年 | 四川省博物馆调查三星堆。 |

| 1958年 | 四川省博物馆、四川大学历史系联合对遗址进行调查,发现大量古蜀文化遗存。 |

| 1963年 | 冯汉骥教授主持遗址发掘工作。 |

| 1980年 | 各方联合开始对遗址进行大规模发掘。嗣后十几年中,持续性地开展了遗址考古工作。 |

| 1981年 | 发现大面积房屋基址。进行了航拍。 |

| 1983年 | 国家文物局领导现场考察遗址,将其列为重点考古发掘项目。 |

| 1984年 | 在西泉坎发现新石器时代晚期至西周早期的文化堆积,三星堆遗址时代上下限大致确定。 |

| 1985年10月 | 首次发现遗址内的梁埂为人工建造的夯土城墙。 |

| 1986年5月 | 四川省文物管理委员会联合有关单位对遗址进行大规模发掘,将三星堆遗址的时代上限推至距今5000年前。 |

| 1986年7月 | 发现及发掘一号大型祭祀坑。 |

| 1986年8月 | 发现及发掘二号大型祭祀坑。 |

| 1986年10月 | 召开全国性的三星堆学术讨论会。 |

| 1987年1月 | 四川省人民政府公布三星堆遗址为省级重点文物保护单位。 |

| 1987年5月 | 两坑出土的上千件文物的室内整理工作全面展开。苏秉琦教授等对遗址进行现场考察,将其定性为“古文化、古城、古国遗址”。 |

| 1987年 | 为保护遗址,停办、拆迁遗址内两座砖厂。 |

| 1987年9月 | 三星堆部分文物在京参加“全国重要考古新发现展览”。 |

| 1988年1月 | 国务院公布三星堆遗址为全国重点文物保护单位。 |

| 1988年2月 | 四川省文物考古研究所三星堆遗址工作站建立。 |

| 1988年4月 | 三星堆博物馆筹备处成立。 |

| 1989年1月 | 发掘三星堆土堆,确认为人工夯筑。 |

| 1990年1月 | 对东城墙局部进行发掘,发现土坯砖,大致了解到城墙的始筑年代和夯筑方法等。 |

| 1990年3月 | 三星堆博物馆主体建筑设计方案通过审定。 |

| 1990年5月 | 修筑三星堆遗址防洪大堤。 |

| 1990年9月 | 三星堆部分文物在京参加“中国文物精华展”。 |

| 1992年4月 | 举办三星堆国际学术讨论会,纪念遗址考古发掘60周年。 |

| 1992年5月 | 试掘西城墙并得到确认。三星堆古城获得肯定。 |

| 1992年8月 | 三星堆博物馆奠基。 |

| 1993年5月 | 三星堆部分文物在瑞士洛桑奥林匹克博物馆展出。 |

| 1994年7月 | 三星堆博物馆主馆土建工程竣工。 |

| 1994年9月 | 发现及发掘南城墙,重新确定古城区范围在3平方公里以上。 |

| 1995年1月 | 三星堆博物馆《古城古国古蜀文化陈列》内容设计方案通过审定。 |

| 1995年6月 | 三星堆博物馆《古城古国古蜀文化陈列》形式设计方案通过审定。 |

| 1995年6月 | 三星堆部分文物在德国埃森克鲁勃山庄展出。 |

| 1995年12月 | 三星堆部分文物在德国慕尼黑海泊基金艺术馆展出。 |

| 1996年4月 | 三星堆部分文物在瑞士苏黎世艺术之家展出。 |

| 1996年8月 | 三星堆博物馆内部装修及陈列布展,外部园林建设及附属建筑修建等工作全面展开。 |

| 1996年9月 | 三星堆部分文物在英国不列颠博物馆展出。 |

| 1996年10月 | 中日联合对遗址进行环境考古工作。 |

| 1997年2月 | 三星堆部分文物在丹麦路易斯安娜博物馆展出。 |

| 1997年10月 | 四川广汉三星堆博物馆建成开放,全面展示三星堆文物。 |

| 1997年11月 | 发现及发掘仁胜村土坑群。 |

| 1998年2月 | 三星堆部分文物在美国纽约古根海姆博物馆展出。 |

| 1998年4月 | 三星堆部分文物在日本东京、京都、福冈、广岛等地巡展。 |

| 1998年9月 | 三星堆博物馆《古城古国古蜀文化陈列》被评为全国文物系统“十大陈列展览精品”。 |

| 1998年10月 | 三星堆博物馆开馆周年暨荣获全国文物系统十大陈列展览精品奖,庆祝会在四川广汉隆重举行。 |

| 1999年1月 | 发掘月亮湾城墙。 |

| 1999年3月 | 三星堆博物馆部分文物在台北故宫博物院展出。 |

| 1999年7月 | “三星堆发现70周年暨殷商文明学术讨论会”在广汉召开。 |

| 2000年1月 | 三星堆博物馆被评为国家AAAA级景区荣誉称号。 |

| 2000年9月 | 三星堆被省委、省政府列为四川省三大国际旅游精品之一。 |

| 2000年12月 | 三星堆博物馆部分文物在澳大利亚悉尼新南威尔士艺术博物馆展出。 |

| 中央电视台东方时空“直播中国”栏目对月亮湾考古发掘工地进行现场直播。 | |

| 2001年3月 | 三星堆博物馆部分文物在美国西雅图、金布尔、纽约等地展出。 |

| 2001年11月 | 三星堆博物馆新增玉石器厅、神树厅向游人开放。 |

| 由中国和埃及两国联合发行的《古代金面罩头像》特别邮票首发式在三星堆博物馆隆重举行。 | |

| 2002年7月 | 由中国人民银行总行批准发行的《四川三星堆金银纪念币》首发式在三星堆博物馆隆重举行 |

| 2002年7月 | 三星堆部分文物在加拿大皇家安大略博物馆展出 |

| 2003年1月 | 三星堆博物馆被中共四川省委、四川省人民政府命名为“四川省文明单位”。 |

| 2003年3月 | 三星堆博物馆被中宣部、科技部、教育部、国家科协联合命名为“全国青少年科技教育基地”。 |

| 2003年7月 | 中央电视台前来三星堆博物馆拍摄《三星堆·消失与复活》大型系列专题片。 |

| 2003年10月 | 三星堆部分文物在法国巴黎市政厅展出。 |

| 2003年12月 | 三星堆博物馆先后通过“绿色环球21”和“ISO9001质量管理体系”认证, |

| 2004年1月 | 三星堆象棋歌舞节开幕。 |

| 2004年5月 | 举办了三星堆国际面具节。 |

| 2004年5月 | 三星堆博物馆新扩建展馆陈列列布展圆满成功并对外开放。 |

| 2004年5月 | 三星堆部分文物在日本秋田、盛岗、东京、富山、青森、郡山等地巡回展出。 |

| 2004年10月 | 法国总统希拉克访问中国,参观三星堆文物。 |

| 2005年4月 | 三星堆博物馆讲解组获得“全国青年文明号”称号。 |

| 2005年6月 | 三星堆文化旅游节暨国际旅游小姐世界最具魅力小组冠军大赛在三星堆博物馆隆重举行。 |

| 2005年12月 | 三星堆博物馆团支部荣获“全国五四红旗团支部标兵”称号 |

| 2006年7月18 | 三星堆研究院成立 |

| 2006年7月 | 纪念三星堆祭祀坑发现二是周年暨史前遗址博物馆国际学术研讨会在三星堆博物馆召开 |

| 2006年9月 | 三星堆博物馆荣获四川旅游最高荣誉“金熊猫奖”。 |

| 2007年1~4月 | 三星堆文物赴新加坡亚洲文明博物馆展出。 |

| 2007年4月 | “三星堆与南方丝绸之路青铜文化学术研讨会”在三星堆博物馆召开。 |

| 2007年6~9月 | 三星堆文物赴香港文化博物馆展出。 |

| 2008年7月15日 | 三星堆博物馆青铜馆陈列改造工程竣工。 |

| 2008年8月4日 | 2008北京奥运会火炬展示传递活动在三星堆博物馆举行。 |

发掘历程

| 1929年 | 在遗址内月亮湾阶地首次发现大宗具有古蜀地方特色的玉石器。 |

| 1933年 | 华西大学博物馆美籍教授葛维汉调查遗址。 |

| 1934年 | 葛维汉、林名均等在月亮湾进行考古发掘,其成果得到郭沫若先生的高度评价。 |

| 1953年 | 西南博物院院长冯汉骥教授等调查三星堆。 |

| 1956年 | 四川省博物馆调查三星堆。 |

| 1958年 | 四川省博物馆、四川大学历史系联合对遗址进行调查,发现大量古蜀文化遗存。 |

| 1963年 | 冯汉骥教授主持遗址发掘工作。 |

| 1980年 | 各方联合开始对遗址进行大规模发掘。嗣后十几年中,持续性地开展了遗址考古工作。 |

| 1981年 | 发现大面积房屋基址。进行了航拍。 |

| 1983年 | 国家文物局领导现场考察遗址,将其列为重点考古发掘项目。 |

| 1984年 | 在西泉坎发现新石器时代晚期至西周早期的文化堆积,三星堆遗址时代上下限大致确定。 |

| 1985年10月 | 首次发现遗址内的梁埂为人工建造的夯土城墙。 |

| 1986年5月 | 四川省文物管理委员会联合有关单位对遗址进行大规模发掘,将三星堆遗址的时代上限推至距今5000年前。 |

| 1986年7月 | 发现及发掘一号大型祭祀坑。 |

| 1986年8月 | 发现及发掘二号大型祭祀坑。 |

| 1986年10月 | 召开全国性的三星堆学术讨论会。 |

| 1987年1月 | 四川省人民政府公布三星堆遗址为省级重点文物保护单位。 |

| 1987年5月 | 两坑出土的上千件文物的室内整理工作全面展开。苏秉琦教授等对遗址进行现场考察,将其定性为“古文化、古城、古国遗址”。 |

| 1987年 | 为保护遗址,停办、拆迁遗址内两座砖厂。 |

| 1987年9月 | 三星堆部分文物在京参加“全国重要考古新发现展览”。 |

| 1988年1月 | 国务院公布三星堆遗址为全国重点文物保护单位。 |

| 1988年2月 | 四川省文物考古研究所三星堆遗址工作站建立。 |

| 1988年4月 | 三星堆博物馆筹备处成立。 |

| 1989年1月 | 发掘三星堆土堆,确认为人工夯筑。 |

| 1990年1月 | 对东城墙局部进行发掘,发现土坯砖,大致了解到城墙的始筑年代和夯筑方法等。 |

| 1990年3月 | 三星堆博物馆主体建筑设计方案通过审定。 |

| 1990年5月 | 修筑三星堆遗址防洪大堤。 |

| 1990年9月 | 三星堆部分文物在京参加“中国文物精华展”。 |

| 1992年4月 | 举办三星堆国际学术讨论会,纪念遗址考古发掘60周年。 |

| 1992年5月 | 试掘西城墙并得到确认。三星堆古城获得肯定。 |

| 1992年8月 | 三星堆博物馆奠基。 |

| 1993年5月 | 三星堆部分文物在瑞士洛桑奥林匹克博物馆展出。 |

| 1994年7月 | 三星堆博物馆主馆土建工程竣工。 |

| 1994年9月 | 发现及发掘南城墙,重新确定古城区范围在3平方公里以上。 |

| 1995年1月 | 三星堆博物馆《古城古国古蜀文化陈列》内容设计方案通过审定。 |

| 1995年6月 | 三星堆博物馆《古城古国古蜀文化陈列》形式设计方案通过审定。 |

| 1995年6月 | 三星堆部分文物在德国埃森克鲁勃山庄展出。 |

| 1995年12月 | 三星堆部分文物在德国慕尼黑海泊基金艺术馆展出。 |

| 1996年4月 | 三星堆部分文物在瑞士苏黎世艺术之家展出。 |

| 1996年8月 | 三星堆博物馆内部装修及陈列布展,外部园林建设及附属建筑修建等工作全面展开。 |

| 1996年9月 | 三星堆部分文物在英国不列颠博物馆展出。 |

| 1996年10月 | 中日联合对遗址进行环境考古工作。 |

| 1997年2月 | 三星堆部分文物在丹麦路易斯安娜博物馆展出。 |

| 1997年10月 | 四川广汉三星堆博物馆建成开放,全面展示三星堆文物。 |

| 1997年11月 | 发现及发掘仁胜村土坑群。 |

| 1998年2月 | 三星堆部分文物在美国纽约古根海姆博物馆展出。 |

| 1998年4月 | 三星堆部分文物在日本东京、京都、福冈、广岛等地巡展。 |

| 1998年9月 | 三星堆博物馆《古城古国古蜀文化陈列》被评为全国文物系统“十大陈列展览精品”。 |

| 1998年10月 | 三星堆博物馆开馆周年暨荣获全国文物系统十大陈列展览精品奖,庆祝会在四川广汉隆重举行。 |

| 1999年1月 | 发掘月亮湾城墙。 |

| 1999年3月 | 三星堆博物馆部分文物在台北故宫博物院展出。 |

| 1999年7月 | “三星堆发现70周年暨殷商文明学术讨论会”在广汉召开。 |

| 2000年1月 | 三星堆博物馆被评为国家AAAA级景区荣誉称号。 |

| 2000年9月 | 三星堆被省委、省政府列为四川省三大国际旅游精品之一。 |

| 2000年12月 | 三星堆博物馆部分文物在澳大利亚悉尼新南威尔士艺术博物馆展出。 |

| 中央电视台东方时空“直播中国”栏目对月亮湾考古发掘工地进行现场直播。 | |

| 2001年3月 | 三星堆博物馆部分文物在美国西雅图、金布尔、纽约等地展出。 |

| 2001年11月 | 三星堆博物馆新增玉石器厅、神树厅向游人开放。 |

| 由中国和埃及两国联合发行的《古代金面罩头像》特别邮票首发式在三星堆博物馆隆重举行。 | |

| 2002年7月 | 由中国人民银行总行批准发行的《四川三星堆金银纪念币》首发式在三星堆博物馆隆重举行 |

| 2002年7月 | 三星堆部分文物在加拿大皇家安大略博物馆展出 |

| 2003年1月 | 三星堆博物馆被中共四川省委、四川省人民政府命名为“四川省文明单位”。 |

| 2003年3月 | 三星堆博物馆被中宣部、科技部、教育部、国家科协联合命名为“全国青少年科技教育基地”。 |

| 2003年7月 | 中央电视台前来三星堆博物馆拍摄《三星堆·消失与复活》大型系列专题片。 |

| 2003年10月 | 三星堆部分文物在法国巴黎市政厅展出。 |

| 2003年12月 | 三星堆博物馆先后通过“绿色环球21”和“ISO9001质量管理体系”认证, |

| 2004年1月 | 三星堆象棋歌舞节开幕。 |

| 2004年5月 | 举办了三星堆国际面具节。 |

| 2004年5月 | 三星堆博物馆新扩建展馆陈列列布展圆满成功并对外开放。 |

| 2004年5月 | 三星堆部分文物在日本秋田、盛岗、东京、富山、青森、郡山等地巡回展出。 |

| 2004年10月 | 法国总统希拉克访问中国,参观三星堆文物。 |

| 2005年4月 | 三星堆博物馆讲解组获得“全国青年文明号”称号。 |

| 2005年6月 | 三星堆文化旅游节暨国际旅游小姐世界最具魅力小组冠军大赛在三星堆博物馆隆重举行。 |

| 2005年12月 | 三星堆博物馆团支部荣获“全国五四红旗团支部标兵”称号 |

| 2006年7月18 | 三星堆研究院成立 |

| 2006年7月 | 纪念三星堆祭祀坑发现二是周年暨史前遗址博物馆国际学术研讨会在三星堆博物馆召开 |

| 2006年9月 | 三星堆博物馆荣获四川旅游最高荣誉“金熊猫奖”。 |

| 2007年1~4月 | 三星堆文物赴新加坡亚洲文明博物馆展出。 |

| 2007年4月 | “三星堆与南方丝绸之路青铜文化学术研讨会”在三星堆博物馆召开。 |

| 2007年6~9月 | 三星堆文物赴香港文化博物馆展出。 |

| 2008年7月15日 | 三星堆博物馆青铜馆陈列改造工程竣工。 |

| 2008年8月4日 | 2008北京奥运会火炬展示传递活动在三星堆博物馆举行。 |

偶然发现

深入发掘

三星堆遗址三星堆是三座长约数十米至百米、高约5米至8米,连结成一线的土堆,分布在马牧河西岸东、南、西三面的台地上。关于三星堆其名,有一个美丽的神话。传说玉皇大帝从天上撒落三把泥土,落在了广汉的湔江之畔后形成了三座大土堆,突兀地立于平原之上,犹如一条直线上分布的三颗金星,故名三星堆。在牧马河对岸,有一高出周围的弧形台地,富于奇想的人们于是将这片台地起名为月亮湾。三星堆与月亮湾隔河相望,亘古而来,形成了广汉八景之一——三星伴月。

三星堆遗址三星堆是三座长约数十米至百米、高约5米至8米,连结成一线的土堆,分布在马牧河西岸东、南、西三面的台地上。关于三星堆其名,有一个美丽的神话。传说玉皇大帝从天上撒落三把泥土,落在了广汉的湔江之畔后形成了三座大土堆,突兀地立于平原之上,犹如一条直线上分布的三颗金星,故名三星堆。在牧马河对岸,有一高出周围的弧形台地,富于奇想的人们于是将这片台地起名为月亮湾。三星堆与月亮湾隔河相望,亘古而来,形成了广汉八景之一——三星伴月。

三星堆遗址的发现,始于当地农民燕道诚与儿子燕青于1929年春淘沟时偶然发现的一坑玉石器,其中有圭、璧、琮、玉圈、石珠等,一共300多件。

1931年春,在广汉县传教的英国传教士董笃宜听到这个消息后,找到当地驻军帮忙宣传保护和调查,还将收集到的玉石器交美国人开办的华西大学博物馆保管。

1934年春天,根据董笃宜提供的线索,华西大学博物馆馆长葛维汉和助理林名钧组成考古队,经四川省教育厅颁发执照,广汉县政府批准,由广汉县县长罗雨仓主持,在燕氏发现玉石器的附近进行了为期十天的发掘。发掘收获丰富,共出土文物600多件,有陶器、石器、玉珠、玉杵、玉璧、玉圭等,这些文物后交由华西大学博物馆收藏。考古发掘的成果被葛维汉整理成《汉州发掘简报》,发表于1936年的《华西边疆月刊》,文中将出土的文物命名为“广汉文化”。遗憾的是,三星堆遗址自1934年首次发掘以后,发掘就长期停滞。

文物遗迹

三星堆遗址20世纪50年代开始,考古工作者又恢复了在三星堆的考古工作。四川省博物馆的王家佑、江甸潮等调查三星堆、月亮湾,首次发现三星堆存有大片古城遗址,当时还没有认识到三星堆遗址的巨大规模,所以将三星堆遗址北部的月亮湾地点和南部的三星堆地点各自当作一个遗址,分别命名为“横梁子遗址”和“三星堆遗址”。

三星堆遗址20世纪50年代开始,考古工作者又恢复了在三星堆的考古工作。四川省博物馆的王家佑、江甸潮等调查三星堆、月亮湾,首次发现三星堆存有大片古城遗址,当时还没有认识到三星堆遗址的巨大规模,所以将三星堆遗址北部的月亮湾地点和南部的三星堆地点各自当作一个遗址,分别命名为“横梁子遗址”和“三星堆遗址”。

1963年,由冯汉骥领队,四川省博物馆、四川大学历史系组成的联合考古队再次发掘了三星堆遗址的月亮湾等地点,展现了三星堆遗址和文化的基本面貌。当时,冯汉骥教授曾认识到,三星堆“一带遗址如此密集,很可能就是古代蜀国的一个中心都邑”。冯先生当时曾预言,三星堆很可能是古蜀人的遗址,说不定就是古蜀人的“都城”。对三星堆的初步考古发掘,一直持续到上世纪80年代。

根据已有成果,考古学家推测三星堆、月亮湾是商周时期古蜀国都邑所在,但是并未找到代表商周文明的青铜器皿,更没有找到相应的文字记载。而三星堆也渐渐成为当地砖厂取土作业的场所,偌大的土堆渐渐被夷为平地。

20世纪八九十年代以后,三星堆遗址迎来了大规模连续发掘时期,前后长达20年。

1980~1981年的发掘,清理出成片的新石器时代的房址遗迹,出土标本上万件,还发现了具有分期意义的地层迭压关系。发掘的发掘报告《广汉三星堆遗址》中指出,三星堆是“一种在四川地区分布较广的、具有鲜明特征的,有别于其它任何考古学文化的一种古文化” ,已经具备了夏鼐提出的命名考古学文化的三个条件,建议命名为“三星堆文化”。 1982年和1984年,考古工作者分别在三星堆地点西南和西泉坎地点进行了两次发掘,发现三星堆遗址最晚期的遗存。

三星堆遗址文物-黄金手杖1986年7月18日,当地砖厂取土的工地上传来消息,工人在那里挖出了一块玉石器。省文管会接到报告后立即派考古队前往调查,发现那是一块长约40厘米的玉璋,已经被挖碎。考古队立即封锁现场,进行抢救性发掘。从7月18日至8月14目,共开掘25平米的探方6个。

1986年7月23日凌晨2点30分,考古人员发掘出一根黄金手杖,手杖的芯为木质,以黄金卷包,上有奇特图案,分别是2只背对的鱼、2只背对的鸟、2颗对称的头戴五齿高冠的人头,这样的手杖在中国考古史上尚属首次发现,决非等闲之物。考古人员在出土金杖的地方,发现了一个大坑。坑为长方形,口大底小;坑口长约4.5米,宽约3.5米;坑底平整,长4.1米,宽2.8米,深逾1.6米。坑内出土了金、铜、玉、石、骨、陶、象牙等质料的文物420件,其中青铜器178件,金器4件,玉器129件,另外还有海贝和大约3立方米左右的烧骨碎渣。玉戈、玉璋等形制较大的玉石器,主要集中分布在东南坑壁的东端;玉凿、玉锛、石斧、玉斧等形制较小的玉石器,主要分布在坑的西角;坑中部散见少量玉石器;铜“瑗”分布在整个坑内;铜人头像、铜人面像、铜田、铜尊等大型铜器,主要分布在坑的西南部;象牙主要分布在坑中部一带;金杖出于坑的中部偏西。根据器物的叠压情况,专家推测这些器物绝不是被随意摆放,而是按一定次序放置的:首先投放玉石器,然后投放金杖、铜人头像,铜人面像、铜田、铜尊等大型铜器,再倒入烧骨渣,最后放置陶盏、陶器座、铜戈等器物。骨渣在坑内由南向北呈斜坡状堆积,最厚处竟达60厘米~80厘米。骨渣大多数泛白,一部分呈蓝黑色,里面杂有竹木灰烬,但坑内不见烟熏痕迹。

1986年7月23日凌晨2点30分,考古人员发掘出一根黄金手杖,手杖的芯为木质,以黄金卷包,上有奇特图案,分别是2只背对的鱼、2只背对的鸟、2颗对称的头戴五齿高冠的人头,这样的手杖在中国考古史上尚属首次发现,决非等闲之物。考古人员在出土金杖的地方,发现了一个大坑。坑为长方形,口大底小;坑口长约4.5米,宽约3.5米;坑底平整,长4.1米,宽2.8米,深逾1.6米。坑内出土了金、铜、玉、石、骨、陶、象牙等质料的文物420件,其中青铜器178件,金器4件,玉器129件,另外还有海贝和大约3立方米左右的烧骨碎渣。玉戈、玉璋等形制较大的玉石器,主要集中分布在东南坑壁的东端;玉凿、玉锛、石斧、玉斧等形制较小的玉石器,主要分布在坑的西角;坑中部散见少量玉石器;铜“瑗”分布在整个坑内;铜人头像、铜人面像、铜田、铜尊等大型铜器,主要分布在坑的西南部;象牙主要分布在坑中部一带;金杖出于坑的中部偏西。根据器物的叠压情况,专家推测这些器物绝不是被随意摆放,而是按一定次序放置的:首先投放玉石器,然后投放金杖、铜人头像,铜人面像、铜田、铜尊等大型铜器,再倒入烧骨渣,最后放置陶盏、陶器座、铜戈等器物。骨渣在坑内由南向北呈斜坡状堆积,最厚处竟达60厘米~80厘米。骨渣大多数泛白,一部分呈蓝黑色,里面杂有竹木灰烬,但坑内不见烟熏痕迹。

为什么坑内会有这么多的骨渣呢?这些骨渣作何用途?经过观察,考古人员发现这些骨渣在入坑前就已焚烧砸碎,并推断这些骨渣正是用于祭祀的牺牲“燔燎”后的残余物质,燔燎指的是将牺牲焚烧祭天。坑内出土的铜人头像,颈部呈倒三角形,内装海贝,或插象牙,也均被火烧过。

三星堆遗址有人认为这些器物象征着被古蜀人祭祀的神灵,不过也有专家提出异议,认为据史载和考古发现,商代祭祀有“人祭”和“杀牲祭”两种,以“俑”代替人牲作为祭品则始于殷墟妇好墓中随葬的玉人、石人。祭祀坑内的铜人头像应该是象征被杀的“人牲”,而非象征被祭祀的对象。从殷墟甲骨文中,可以看到很多有关“燎祭”的卜辞,祭祀名目繁多,对象广泛,祭品有牛、羊、豕等。而三星堆祭祀坑内有经火燔燎敲碎的骨渣,金器、青铜器、玉石器、陶器、象牙、贝等也皆有火烧过的痕迹。种种迹象表明,坑内的遗物正是古蜀人在举行一次规模浩大、祭典隆重的“燎祭”活动后瘗埋下的。绝大部分学者都同意该坑距今约3400年,正是古蜀人进行祭祀活动后留下的遗物,因而命名为一号祭祀坑。

这是在巴蜀文化中首次发现的祭祀坑,坑内所出文物对了解古蜀人祭祀礼仪、宗教意识等,提供了极有价值的材料。其中金杖、金面罩、青铜人头像等文物,在中国冶金史和雕塑史上有特殊的意义。

1986年8月14日下午6点,在距一号坑约30米远的地方,砖厂工人取土时又发现了一个大坑。考古工作人员发现一个青铜面具已经显露出来,他们立即掩盖回填,保护好现场。

1986年8月20日开始到9月17日,请示上级并得到批准后,又进行了抢救性发掘清理。考古人员把新发现的坑命名为二号坑,这个大坑的发掘,更令人兴奋和震惊不已。坑为长方形竖穴,坑口距地表深0.55米~0.65米,长5.3米,宽2.2米~2.3米。坑口至坑底深l.4米~1.68米,坑底长5米,宽2米~2.1米。坑底西南高,东北低,坑内填黄色五花土,填土都经夯打。根据出土时的堆积迭压情况,坑内的遗物可分为上、中、下三层。下层堆积有大量草木灰烬、炭屑、小型青铜器件、青铜兽面、青铜树枝、玉石器及大量的海贝等;中层堆积主要是大件青铜器,如大型立人像、车形器、大型人面像、人头像、树干、树座、尊、彝等。上层堆积物主要为60余枚象牙。如此清晰的分层情况表明遗物的投放显然有一定先后次序。

三星堆遗址考古发掘与一号坑相比,二号坑距今约3100年左右,时间要晚于一号坑。出土遗物不论种类还是数量,都比一号坑丰富得多,清理出遗物1300余件,其中青铜器735件,金器61件,玉器486件,还有象牙器等,另有海贝4600余枚。其中大型青铜立人像、大型青铜人面具、青铜神树等是一号坑所没有的。文物的出土,进一步反映了古代蜀族的祭祀规摸和祭祀内容,同时也展示了古代蜀族的青铜文化水平和青铜艺术特点,为研究祭祀坑的时代以及古代蜀文化的政治、经济、艺术、冶金、宗教、礼仪等,提供了重要资料。

三星堆遗址考古发掘与一号坑相比,二号坑距今约3100年左右,时间要晚于一号坑。出土遗物不论种类还是数量,都比一号坑丰富得多,清理出遗物1300余件,其中青铜器735件,金器61件,玉器486件,还有象牙器等,另有海贝4600余枚。其中大型青铜立人像、大型青铜人面具、青铜神树等是一号坑所没有的。文物的出土,进一步反映了古代蜀族的祭祀规摸和祭祀内容,同时也展示了古代蜀族的青铜文化水平和青铜艺术特点,为研究祭祀坑的时代以及古代蜀文化的政治、经济、艺术、冶金、宗教、礼仪等,提供了重要资料。

令人费解的是,坑内大部分遗物都遭到了损坏,或已残缺,或做了特殊的处理。如青铜立人像由腰部折为两段,上半身位于坑的中部,下半身位于坑的西北部,被一青铜树座所压。尊、罍、彝等青铜容器主要位于坑的东南和东北两角,大部分容器外表都被涂成朱色,器内装有海贝、玉石器。青铜兽面被置于坑西北角,伴有大量的海贝。青铜人头像、青铜人面像主要分布于坑的四周,有的头像内还装有不少的海贝。头像和面像部分损毁并经过火烧,尤其是人面像,大部分被打坏或烧坏。象牙及骨器之类也明显有被烧焦的痕迹,有的玉石器被烧裂。有专家推测,大多数遗物是在入坑前人们举行某种仪式时有意损坏的,小部分是夯土时打碎的。

1986年7月至9月间,两个大型祭祀坑的相继发现,4000余件精品文物的横空出世,轰动了世界。

1986年,出土大量遗物和复杂的地层迭压关系,根据这年的发掘材料,一些考古研究者开始了三星堆遗址分期的尝试。也正是在1986年,两处埋藏有丰宝藏的长方形器物坑被意外揭露出来,其包含的大量金属器的出土,引起了海内外学术界对位于中国西南的古蜀文明的重视。

三星堆遗址博物馆在三星堆遗址大规模发掘的同时,1985~1987年对成都市区的十二桥遗址进行了发掘,该遗址最下层的文化面貌与三星堆遗址最晚期遗存相同,为三星堆文化的去向等问题提供了重要材料。

1990年开始,对三星堆文化和文明的探索从成都平原延伸到了渝东地区和陕南地区。由于早于三星堆文化的四川盆地新石器时代文化面貌的初步揭示,并且有多处龙山时代的古城遗址和若干处具有新石器时代文化向三星堆文化过渡阶段遗存的发现,为三星堆文明研究的深入进行提供了更广阔的前景。

出土文物

重要遗迹

1986年7月至9月,发掘的两座大型商代祭祀坑,出土了金、铜、玉、石、陶、贝、骨等珍贵文物近千件。在三星堆祭祀坑出土的上千件青铜器、金器、玉石器中,最具特色的首推三四百件青铜器。

1986年7月至9月,发掘的两座大型商代祭祀坑,出土了金、铜、玉、石、陶、贝、骨等珍贵文物近千件。在三星堆祭祀坑出土的上千件青铜器、金器、玉石器中,最具特色的首推三四百件青铜器。

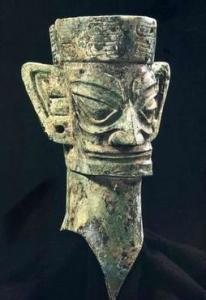

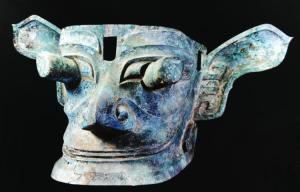

三星堆遗址文物-斐豹其中,一号坑出土青铜器的种类有人头像、人面像、人面具、跪坐人像、龙形饰、龙柱形器、虎形器、戈、环、戚形方孔璧、龙虎尊、羊尊、瓿、器盖、盘等。二号坑出土的青铜器有大型青铜立人像、跪坐人像、人头像、人面具、兽面具、兽面、神坛、神树、太阳形器、眼形器、眼泡、铜铃、铜挂饰、铜戈、铜戚形方孔璧、鸟、蛇、鸡、怪兽、水牛头、鹿、鲶鱼等。其中金杖长142厘米,重780克,全用纯金皮包卷而成。杖上刻有人像高181厘米,座基79厘米,总高度达260厘米,重约300余斤。它是世界上出土年代最早、体型最大的一件青铜器。青铜神树高350厘米,树上挂有许多飞禽走兽、铃和各种果实,是古代巫师们专用的神器。另外还出土有青铜头像40余种,面具10余件。三星堆这批前所未有的珍贵文物的发现把古蜀国的文明史向前推进了1500年,因此在世界考古学界引起了轰动。

三星堆遗址出土陶器以高柄豆、小平底罐、鸟头形把勺为基本组合定式,其中还有瓶形杯,它是三星堆出土的很有地方特色的器物,它被做成喇叭口、细颈项,圆平底,很像今天我国北方地区用来烫酒的陶瓷酒瓶,与日本人喝清酒用的酒瓶极为相似。陶在遗址也有较多发现,颇具特色,一般高三、四十厘米,下部为三只袋状足,中间是空的,可加大容量,一般认为它是用来温酒器物,其玉石器则以祭天礼日的璧、璋为多,尤其是号称“边璋之王”的玉边璋,其残长达159厘米,厚1.8厘米,宽22厘米,其加工精美,棱角分明,其器身上刻有纹饰,这么大件精美玉器,在中国内现有的考古发现中仅发现这一件。

在三星堆的两个祭祀坑发掘中,还出土了共计80多枚象牙,它的来源和作用在学术界有多种观点,有的认为是通过贸易而来,有的认为在远古川内的生态环境适合大象的生存,其证物主要是在当地发现大量的半化石状乌木,单体巨大。但无论其来源怎样,都可以认为它是统治者财富的象征。

在三星堆的两个祭祀坑发掘中,还出土了共计80多枚象牙,它的来源和作用在学术界有多种观点,有的认为是通过贸易而来,有的认为在远古川内的生态环境适合大象的生存,其证物主要是在当地发现大量的半化石状乌木,单体巨大。但无论其来源怎样,都可以认为它是统治者财富的象征。

三星堆遗址文物-铜鸟三星堆出土的青铜器,有造型各异青铜人头像,出土时面部均有彩绘,而且在耳垂上穿孔,用以挂戴耳环耳饰,看来我们的先人很爱美的。除了这些青铜造像外,还有许多用祭祀的尊等,有形态各异的各种动植物造型,其中被誉为写实主义杰作的青铜鸡、有在中国范围内首次出土的青铜太阳形器等一大批精品文物。它们皆与中原文化有显著区别,这表明三星堆文化不仅是古蜀文化的典型代表,亦是长江上游的一个古代文明中心,从而再次雄辩地证明了中华文明的起源是多元一体的。

三星堆文物还填补了中国考古学、美学,历史学等诸领域的重要空白。使得世界对中国古代文明需重新评价,三星堆文物中,高达3.95米、集“扶桑”“建木”“若木”等多种神树功能于一身的青铜神树,其共分三层,有九枝,每个枝头上立有一鸟,它不是一般意义上的鸟,而是一种代表太阳的神鸟。被誉为铜像之王的青铜立人像、有面具之王美誉、作为“纵目”的蜀人先祖蚕丛偶像的青铜纵目面具,长达1.42米、作为权杖法杖的金杖,其器身上刻有精美和神秘的纹饰,两只相向的鸟,两背相对的鱼,并在鱼的头部和鸟的颈部压一只箭状物,同时有充满神秘笑容的人头像。器身满饰图案的玉边璋以及数十件与真人头部大小相似的青铜人头像,俱是前所未见的。

历史价值

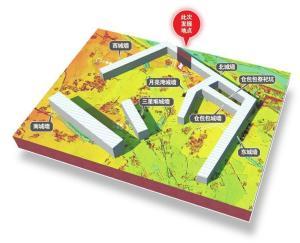

三星堆遗址城墙西城墙

三星堆遗址城墙西城墙

西城墙位于三星堆遗址西北部鸭子河与马牧河之间的高台地上,呈东北—西南走向,地面现存部分总长约600米,顶宽约 10~30米,底宽约35~50米,高约3~6米。在城墙的中部和北部各有一宽约20余米的缺口,将西城墙分为北、中、南3段,其中中段南端在缺口处向东拐折延伸约40米,与中段北段略成垂直相接。根据局部试掘情况结合从北端鸭子河和南端马牧河冲刷暴露出的城墙剖面及夯土内包含物分析,西城墙的结构、体量、夯筑方法和年代与南城墙及东城墙相近。

月亮湾城墙

月亮湾城墙位于三星堆遗址中北部的月亮湾台地东缘,按走向可分南北两段,北段为东北—西南走向,南段略向东折,基本上呈正南北走向,整条城墙与西城墙北段基本平行。城墙地面现存部分总长约650米,顶宽约20米左右,高2.4~5米。北端底宽约30~45米,中段有拐折,夹角为148度,北端为32度,南端成正南北走向。城墙南段较高,被农耕平整较甚,宽度达80米。城墙东(外)侧有壕沟,壕沟宽度40~55米。在发掘的断面处,壕沟距地表深3.5米,壕沟沟口距沟底深2.95米。

三星堆遗址一号祭祀坑祭祀坑

著名的一、二号祭祀坑位于三星堆城墙东南50余米,两坑相距25米,是三星堆遗址最重要的考古发现之一。两坑坑室走向一致,均为东北——西南走向,坑口呈长方形,口大底小,坑壁整齐,填土经夯打。

一号坑坑口长4.5~4.64米,宽3.3~3.48米,深 1.46~1.64米,坑口三面各有一条宽约1米,长0.34(残)~3.85米的坑道,呈对称布局向外延伸。二号坑不带坑道,坑口长5.3米,宽 2.2~2.3米,深1.4~1.68米。坑室内器物均分层放置,埋藏现象前所未见,大多数器物埋藏时或埋葬前明显经过有意的焚烧和破坏,或烧焦、发黑、崩裂、变形、发泡甚至熔化,或残损、断裂甚至碎成数块(段)而散落在坑中不同位置,部分青铜器、头像及面具有的口部涂朱、眼部描黑现象。一号坑共出土各类器物567件,其中青铜制品178件,黄金制品4件,玉器129件,石器70件,象牙13根,海贝124件,骨器10件(雕云雷纹),完整陶器39件以及约3立方米左右的烧骨碎渣。

一号坑坑口长4.5~4.64米,宽3.3~3.48米,深 1.46~1.64米,坑口三面各有一条宽约1米,长0.34(残)~3.85米的坑道,呈对称布局向外延伸。二号坑不带坑道,坑口长5.3米,宽 2.2~2.3米,深1.4~1.68米。坑室内器物均分层放置,埋藏现象前所未见,大多数器物埋藏时或埋葬前明显经过有意的焚烧和破坏,或烧焦、发黑、崩裂、变形、发泡甚至熔化,或残损、断裂甚至碎成数块(段)而散落在坑中不同位置,部分青铜器、头像及面具有的口部涂朱、眼部描黑现象。一号坑共出土各类器物567件,其中青铜制品178件,黄金制品4件,玉器129件,石器70件,象牙13根,海贝124件,骨器10件(雕云雷纹),完整陶器39件以及约3立方米左右的烧骨碎渣。

二号坑共出土各类遗物6095件(合残片和残件可识别出的个体),其中青铜制品736件,黄金制品61件(片),玉器 486件,石器15件,绿松石3件,象牙67件,象牙珠120件,象牙器4件,虎牙3件,海贝4600枚。

二号坑共出土各类遗物6095件(合残片和残件可识别出的个体),其中青铜制品736件,黄金制品61件(片),玉器 486件,石器15件,绿松石3件,象牙67件,象牙珠120件,象牙器4件,虎牙3件,海贝4600枚。

三星堆遗址二号祭祀坑两坑出土器物的种类,除部分中原地区夏商时期常见的青铜容器、玉石器和巴蜀文化遗址常见的陶器外,大多是过去从未发现过的新器物,如青铜群像、青铜神树群、青铜太阳形器、青铜眼形器、金杖、金面罩等。两坑出土器物不仅数量巨大,种类丰富,文化面貌复杂、新颖、神秘,而且造型奇特,规格极高,制作精美绝伦,充分反映了商代蜀国高度发达的青铜铸造技术、黄金冶炼加工技术、玉石器加工技术以及独特的审美意识和宗教信仰。一、二号祭祀坑既是整个三星堆遗址的精华所在,同时又代表了古蜀文明之最高成就。它们的发现,对研究中国巴蜀地区青铜时代的历史提供了罕见的实物资料,填补了中国青铜艺术和文化史上的一些重要空白,极大地改变了人们对于商代四川盆地社会发展水平的传统认识,必将引起人们对中国古代文明起源和早期发展历程的重新审视,在中国考古学研究课题上具有不可替代的地位。

三星堆城墙

根据城墙基础可知,三星堆城墙长度为260米,基础宽度为42米。城墙南侧有壕沟,宽度30~35米,壕沟距地表深2.84米,壕沟深2.4 米。城墙上开有两个缺口,形成“三堆”,缺口的年代不会早于明代,三星堆是一条内城墙。一些学者将三星堆说成是祭坛,或直接将三星堆说成土坛,应予纠正。城墙位于三星堆遗址南部,呈西北—东南走向,西北端地面现存部分长约40米,东南端临马牧河岸缘仅存少许夯土边缘,原城墙分布情况基本依稀可见。根据解剖及调查资料,三星堆城墙残存部分高约6米,顶宽5~7米,底宽40~45米。结构、筑法、体量及城墙内的包含物与东、西、南城墙基本一致,唯顶部宽度不及其它城墙。

根据城墙基础可知,三星堆城墙长度为260米,基础宽度为42米。城墙南侧有壕沟,宽度30~35米,壕沟距地表深2.84米,壕沟深2.4 米。城墙上开有两个缺口,形成“三堆”,缺口的年代不会早于明代,三星堆是一条内城墙。一些学者将三星堆说成是祭坛,或直接将三星堆说成土坛,应予纠正。城墙位于三星堆遗址南部,呈西北—东南走向,西北端地面现存部分长约40米,东南端临马牧河岸缘仅存少许夯土边缘,原城墙分布情况基本依稀可见。根据解剖及调查资料,三星堆城墙残存部分高约6米,顶宽5~7米,底宽40~45米。结构、筑法、体量及城墙内的包含物与东、西、南城墙基本一致,唯顶部宽度不及其它城墙。

2013年1月,四川省文物考古研究院披露,四川广汉三星堆遗址考古工作取得重大突破,在现遗址北部初步确认了“仓包包城墙”和“北城墙”两道新的三星堆时期夯土城墙,并在城址范围内发现多条古水道,是继1986年一二号祭祀坑发现发掘以来收获最大、取得突破最多的一次。[1]

三星堆古城考古发掘示意图

2015年6月13日,三星堆博物馆公布三星堆考古发现,一段疑似“北城墙”的城墙建筑遗址被发现,三星堆古城实现“合围”,考古工作人员冉宏林将之称为“完成了考古人员20多年的愿望”,是继1986年三星堆考古发现两个商代大型祭祀坑、出土上千件国宝重器之后,又一次重大的考古发现。[2]

专家推测三星堆是祭祀区,但三星堆古城因为北城墙的发现成为了真正意义上的城。专家说,有了墙就应该有城,甚至可能是古蜀王国的王都所在,有城就应有统治者,而有王的存在就应有王陵的存在。据此推断,三星堆应有王陵存在,而一旦找到或将再次震惊世界。

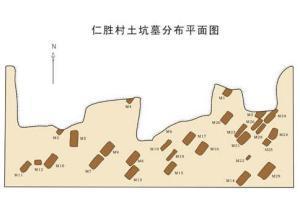

仁胜村墓地

仁胜村墓地位于三星堆遗址西北部(西城墙外)的仁胜村,系首次在三星堆遗址发现成片分布的公共墓地,也是首次在古城以外发现重要文化遗迹。仅在约900平方米的范围内就发掘29座小型长方形竖穴土坑和狭长形竖穴土坑墓葬。

仁胜村墓地位于三星堆遗址西北部(西城墙外)的仁胜村,系首次在三星堆遗址发现成片分布的公共墓地,也是首次在古城以外发现重要文化遗迹。仅在约900平方米的范围内就发掘29座小型长方形竖穴土坑和狭长形竖穴土坑墓葬。

三星堆遗址仁胜村墓地墓葬分布密集、排列有序,墓向基本一致,墓室加工较为考究,绝大多数墓葬有一具人骨架,葬式均为仰身直肢葬。共有17座墓葬出土有玉器、石器、陶器、象牙等几类随葬品,其中玉石器大多是三星堆遗址首次发现的新器形,如玉锥形器、玉牙璧形器、玉泡形器、黑曜石珠等,其中玉牙璧形器极为罕见,玉锥形器则明显地具有长江下游良渚文化的风格,引人瞩目。另有1件玉牙璧形器表面钻有9个圆孔,可能与古代占卜术有关。者认为这29座墓葬的下葬年代基本一致,约相当于中原的夏王朝时期。仁胜村墓地的发现,对于进一步摸清三星堆古城的布局,了解三星堆文化的丧葬习俗及占卜礼仪,以及与其它地区考古学文化的联系都具有十分重要的价值。

青关山遗址

青关山遗址位于鸭子河南岸的台地上。经考古发掘,发现大型红烧土房屋基址一座。

青关山遗址位于鸭子河南岸的台地上。经考古发掘,发现大型红烧土房屋基址一座。

三星堆遗址-青关山遗址

从现场揭露部分推测其平面呈长方形,西北——东南走向,现能观察到的面积约为100m2 。西北——东南列残长50米,宽14米。房基宽0.35米-1.5米,均系红烧土夯筑,夹杂大量卵石。基槽宽3-4.5米。推测其修筑方法为先挖基槽,然后夯筑房基。在房基内外两侧(距离房基边缘0.5米—1米),均发现成排的檐柱遗迹——红烧土块。红烧土块一般为长方形,长为0.45米—0.6米不等,宽0.25米—0.35米。两排檐柱之间可能为廊道。

由于发掘面积有限且未对其进行解剖,该房屋基址的实际面积、修筑方法、残存高度、进深开间眼下尚不清晰,有待进一步考古发掘。但如此规模的房屋基址在三星堆遗址中是从未遇到的,其功能已远远超过一般居室的需要。推测其极有可能是宫殿性质的建筑,年代为商代。

未解之谜

因为三星堆遗址的发现,与长期以来历史学界对巴蜀文化的认识大相径庭,有些地方甚至完全不同。历史学界一向认为,与中原地区相比,古代巴蜀地区是一个相对封闭的地方,与中原文明没有关联或很少有交往。而三星堆遗址证明,它应是中国夏商时期前后,甚至更早的一个重要的文化中心,并与中原文化有着一定的联系。验证了古代文献中对古蜀国记载的真实性。

因为三星堆遗址的发现,与长期以来历史学界对巴蜀文化的认识大相径庭,有些地方甚至完全不同。历史学界一向认为,与中原地区相比,古代巴蜀地区是一个相对封闭的地方,与中原文明没有关联或很少有交往。而三星堆遗址证明,它应是中国夏商时期前后,甚至更早的一个重要的文化中心,并与中原文化有着一定的联系。验证了古代文献中对古蜀国记载的真实性。

三星堆古遗址发掘现场以前历史学界认为,中华民族的发祥地是黄河流域,然后渐渐的传播到全中国。而三星堆的发现将古蜀国的历史推前到5000年前,证明了长江流域与黄河流域一样同是中华民族的发祥地,证明了长江流域地区存在过不亚于黄河流域地区的古文明。

两个祭祀坑坑出土的青铜器,除青铜容器具有中原殷商文化和长江中游地区的青铜文化风格外,其余的器物种类和造型都具有极为强烈的本地特征,它们的出土,首次向世人展示商代中晚期蜀国青铜文明的高度发达和独具一格的面貌。在青铜器冶铸方面,范铸法和分铸法的使用,以铅锡铜为主的三元合金的冶炼,表明在商周时期,三星堆古蜀国即已有高度发达的青铜文明,有力地驳斥了传统史学关于中原周边文化滞后的谬误。三星堆文物是具有世界影响的文物,属世界文化遗产范畴。

三星堆遗址依托鸭子河,横跨马牧河,地理位置和自然环境优越,形成了经东、西、南三面城墙及北侧鸭子河为防御体系的古城。古城由一道外郭城(大城)和若干个内城(小城)组成,古城内外可分作祭祀区、居住区、作坊区、墓葬区,并有三星堆、月亮湾等重要夯土建筑遗迹,体现出高度繁荣,布局严整的古代王国的都城气象,是不同于中原夏、商都城的具有鲜明地域特色的古城。

三星堆是目前中国国内发现玉牙璋最丰富的文明遗址。三星堆遗址出土的青铜制品、玉石制品以及黄金制品,造型奇特、制作精美,表现出浓厚而神秘的宗教文化色彩,独具民族特色和地域特征,是极为罕见的人类上古史奇珍,在世界上享有极高的声誉。三星堆遗址所见古蜀国的手工业甚为发达,门类齐全、技术先进。三星堆遗址丰富的文化遗存填补了中华文明演进序列重要文物的缺环,是长江上游的古代文明中心,中国文明重要的起源地之一,有助于探索人类早期政治组织及社会形态演化的进程。

三星堆遗址青铜神树截至2009年,三星堆创造和打破了许多的世界纪录、中国纪录,其中多项纪录入选中国世界纪录协会世界之最、中国之最。

世界上最早、树株最高的青铜神树。高384公分。铜树干挺直,分九枝杈,集成上中下三丛,每一枝杈上各有3个桃状果,其中两果枝下垂,一果枝上挑,上面立有一钩喙神鸟,昂首挺立,作展翅欲飞状。自树干顶端一条龙逶迤而下,龙首昂然,一足踏在树座之上。《山海经·海外东经》曰:“汤谷上有扶桑,十日所浴……九日居下枝,一日居上枝。”具推断可能为古神话传说中扶桑树。

世界上最早、树株最高的青铜神树。高384公分。铜树干挺直,分九枝杈,集成上中下三丛,每一枝杈上各有3个桃状果,其中两果枝下垂,一果枝上挑,上面立有一钩喙神鸟,昂首挺立,作展翅欲飞状。自树干顶端一条龙逶迤而下,龙首昂然,一足踏在树座之上。《山海经·海外东经》曰:“汤谷上有扶桑,十日所浴……九日居下枝,一日居上枝。”具推断可能为古神话传说中扶桑树。

世界上最早的金杖。长142公分,直径2.3公分,重700多克,用捶打好的金箔包卷在一根木杆上,木杆早已碳化。金杖的一端刻有图案,共分三组。靠近端头的是两个前后对称的人头像,皆头戴五齿高冠,耳垂三角形耳坠,面带微笑。中间一组是两只两头相对的鸟,下方是两条两背相对的鱼,它们的颈部都叠压着一根似箭翎的图案。有人认为,这支金杖的图案有鱼有鸟,当印证是鱼凫王所执掌。也有人表示异议,认为鱼鸟象征吉祥,箭翎则表示威武,金杖确为权力象征,但没有实物能证明鱼凫氏族徽是由鱼和鸟组成。还有一种观点认为杖与神树一样,均是古蜀人神树崇拜思想的产物。

三星堆遗址青铜立人像世界上现存的最大、最完整的青铜立人像。通高262公分,重逾180公斤,被称为“世界铜像之王”、“东方巨人”。铜人头戴花形冠,着鸡心领左衽长襟衣,后摆呈燕尾形,赤足立于方座之上。身躯细长而挺拔,手臂粗大,颇为夸张,与身躯不成比例。两手呈抱握状,左手屈臂置于胸侧,右手上举齐右颊,粗大的拇指与食指、中指、无名指相握。脸庞削瘦,方颐、直鼻、阔口、粗眉大眼,大耳上饰以云雷纹,耳垂上有一穿孔,表情严肃,像是正在等候完成某种神圣的使命。立人身穿窄袖及半臂式三件左衽套装上衣,衣上雕刻有龙纹、兽面纹、虫纹和回纹,线条细密,结构复杂。小型立人像威风飒飒,跣足,内穿长袖交领衫,外披无袖袒背式铠甲,前后饰以几何形雷纹,制作精细,在战争中应具有巨大的震撼力和实用性。该铜像采用分段嵌铸法铸造而成,制作精美,迄今为止为中国夏商周考古所仅见。

三星堆遗址青铜立人像世界上现存的最大、最完整的青铜立人像。通高262公分,重逾180公斤,被称为“世界铜像之王”、“东方巨人”。铜人头戴花形冠,着鸡心领左衽长襟衣,后摆呈燕尾形,赤足立于方座之上。身躯细长而挺拔,手臂粗大,颇为夸张,与身躯不成比例。两手呈抱握状,左手屈臂置于胸侧,右手上举齐右颊,粗大的拇指与食指、中指、无名指相握。脸庞削瘦,方颐、直鼻、阔口、粗眉大眼,大耳上饰以云雷纹,耳垂上有一穿孔,表情严肃,像是正在等候完成某种神圣的使命。立人身穿窄袖及半臂式三件左衽套装上衣,衣上雕刻有龙纹、兽面纹、虫纹和回纹,线条细密,结构复杂。小型立人像威风飒飒,跣足,内穿长袖交领衫,外披无袖袒背式铠甲,前后饰以几何形雷纹,制作精细,在战争中应具有巨大的震撼力和实用性。该铜像采用分段嵌铸法铸造而成,制作精美,迄今为止为中国夏商周考古所仅见。

世界上最大的青铜纵目人像。高64.5公分,两耳间相距138.5公分。铜人面像阔眉大眼,眉尖上挑,眉宽6.5厘米~7厘米。双眼斜长,眼球极度夸张,直径13.5厘米,凸出眼眶16.5厘米,前端略呈菱形,中部还有一圈镯似的箍,宽2.8厘米,眼球中空。面具通高65厘米,宽1.38米(以两耳尖为准),厚0.5厘米~0.8厘米。

世界上最大的青铜纵目人像。高64.5公分,两耳间相距138.5公分。铜人面像阔眉大眼,眉尖上挑,眉宽6.5厘米~7厘米。双眼斜长,眼球极度夸张,直径13.5厘米,凸出眼眶16.5厘米,前端略呈菱形,中部还有一圈镯似的箍,宽2.8厘米,眼球中空。面具通高65厘米,宽1.38米(以两耳尖为准),厚0.5厘米~0.8厘米。

-

吉利新款星越正式上市 或12月上市

2025-09-16 09:02:30 查看详情 -

雷诺江铃小麒麟正式上市 吉利新款星越正式上市

2025-09-16 09:02:30 查看详情 -

新长安睿行M60/新长安星卡正式上市 售13.99万元

2025-09-16 09:02:30 查看详情 -

贵阳致星款进口标致308CC优惠1万元 报价优惠

2025-09-16 09:02:30 查看详情 -

e:PHEV上市 北斗星X5国六版正式上市

2025-09-16 09:02:30 查看详情 -

新长安睿行M60/新长安星卡正式上市 将于上海车展上市

2025-09-16 09:02:30 查看详情 -

价格优惠 贵阳龙宇四川汽车野马F99颜色多选

2025-09-16 09:02:30 查看详情 -

银川日产楼兰现金优惠4万元 个性十足

2025-09-16 09:02:30 查看详情 -

热销车型最高8w优惠 贵阳致星款进口标致308CC优惠1万元

2025-09-16 09:02:30 查看详情 -

北斗星X5国六版正式上市 预售价70万元起

2025-09-16 09:02:30 查看详情

求购

求购