- 达乌尔黄鼠

达乌尔黄鼠

形态特征

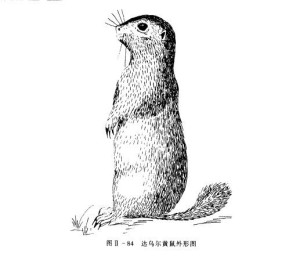

外形

体型肥胖,体长163—230mm,体重154—264g;雌体有乳头5对。前足掌部裸出,掌垫2枚、指垫3枚。后足长30—39mm,后足部被毛,有趾垫4枚。除前足拇指的爪较小外,其余各指的爪正常。尾短,不及体长的1/3(约40—75mm),尾端毛蓬松;头和眼大,耳郭小,耳长5—10mm,成嵴状,乳突宽20.3—22.2mm[3]。

体型肥胖,体长163—230mm,体重154—264g;雌体有乳头5对。前足掌部裸出,掌垫2枚、指垫3枚。后足长30—39mm,后足部被毛,有趾垫4枚。除前足拇指的爪较小外,其余各指的爪正常。尾短,不及体长的1/3(约40—75mm),尾端毛蓬松;头和眼大,耳郭小,耳长5—10mm,成嵴状,乳突宽20.3—22.2mm[3]。

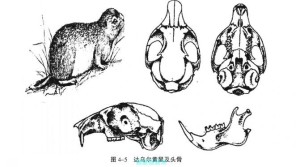

骨骼

头骨扁平稍呈方形,头骨外形粗短。颅呈椭圆形,颅长41.6—50.5mm;吻端略尖,吻较短,鼻骨前端较宽大,眶上突的基部前端有缺口,眶后突粗短,眶间宽8.2—10.4mm;颧骨粗短,颧宽23—30.2mm。颅骨不如长尾黄鼠的宽,颅长41.6—50.5mm,颧弧不甚扩展,宽仅为颅长的58.9%。颅顶明显呈拱形,以额骨后部为最高。无人字脊,颅腹面,门齿无凹穴。前颌骨的额面突小于鼻骨后端的宽,听泡纵轴长于横轴,听泡长约11mm。鼻骨长14.1—17mm,约为颅长的34%,其后端中央尖突,略为超出前颌骨后端,约达眼眶前缘水平线。眼眶大而长,这和发达的眼球相关联[4]。

头骨扁平稍呈方形,头骨外形粗短。颅呈椭圆形,颅长41.6—50.5mm;吻端略尖,吻较短,鼻骨前端较宽大,眶上突的基部前端有缺口,眶后突粗短,眶间宽8.2—10.4mm;颧骨粗短,颧宽23—30.2mm。颅骨不如长尾黄鼠的宽,颅长41.6—50.5mm,颧弧不甚扩展,宽仅为颅长的58.9%。颅顶明显呈拱形,以额骨后部为最高。无人字脊,颅腹面,门齿无凹穴。前颌骨的额面突小于鼻骨后端的宽,听泡纵轴长于横轴,听泡长约11mm。鼻骨长14.1—17mm,约为颅长的34%,其后端中央尖突,略为超出前颌骨后端,约达眼眶前缘水平线。眼眶大而长,这和发达的眼球相关联[4]。

牙齿

上齿隙长11.1—16.3mm,上颊齿列长8.2—10.4mm,左右上颊齿列均明显呈弧形。上门齿较狭扁,后无切迹,第1上前臼齿较大,约等于第1臼齿的1/2。第二、三上臼齿的后带不发达,或无。下前臼齿的次尖亦不发达。牙端整齐,牙根较深,长47mm,颜色随年龄不同,浅黄或红黄色[3]。

毛色

脊毛呈深黄色,并带褐黑色。背毛根灰黑尖端黑褐色。颈、腹部为浅白色。后肢外侧如背毛。尾与背毛相同,尾短有不发达的毛束,末端毛有黑白色的环。四肢、足背面为沙黄色,爪黑褐色。头部毛比背毛深,两颊和颈侧腹毛之间有明显的界线。颌部为白色,眶周具白圈。耳壳色黄灰。夏毛色较冬毛色深,而短于冬毛。色泽随地区、年龄、季节而有变异。幼鼠色暗无光泽。偶见白色黄鼠[3]。

脊毛呈深黄色,并带褐黑色。背毛根灰黑尖端黑褐色。颈、腹部为浅白色。后肢外侧如背毛。尾与背毛相同,尾短有不发达的毛束,末端毛有黑白色的环。四肢、足背面为沙黄色,爪黑褐色。头部毛比背毛深,两颊和颈侧腹毛之间有明显的界线。颌部为白色,眶周具白圈。耳壳色黄灰。夏毛色较冬毛色深,而短于冬毛。色泽随地区、年龄、季节而有变异。幼鼠色暗无光泽。偶见白色黄鼠[3]。

年龄

依据牙齿颜色深浅和磨损程度,体长和体重来测定鼠年龄。当年幼鼠门齿长3—4mm,为乳白色,珐琅质很薄,体长在180mm以下;一龄鼠的门齿长4—5mm,体长180—200mm。二龄鼠门齿长5—6mm,橙黄色,体长205—220mm。三龄鼠门齿6—7mm,为红黄色,牙端齐整,体长225—235mm。鼠龄越大,门齿越长,色加深,身长增加[4]。

生活习性

活动

达乌尔黄鼠营白昼活动,但夜间偶尔也出洞觅食。活动规律有季节性变化,随季节的不同,黄鼠每日到地面活动的时间也不同,通常4—5月中旬,日活动最频在12—15时,6—8月,上午9—11时,下午16—18时为两个活动高峰。同时,黄鼠日活动与气候有关,气温上升到20—25℃,地面温度在30℃是最活跃。气温高于30℃,地温高于35℃;气温和地温低于10℃,风速大于5m/s;阴、雨天活动明显减少。其活动范围随生态期的改变而有所不同。刚出蛰时大部分鼠健壮,只有少数老、幼鼠极度消瘦。活动不敏捷,除休息外,还进行少量的取食活动。以后进入交配期,活动范围加大,有时跑到距洞300—500m处[4]。

达乌尔黄鼠的活动范围一般在100m左右,其活动距离雌雄各异,雄性成体平均为89m,未成体平均为98m,雌性成体平均为89m,未成体平均为99m。活动距离的大小有季节变化,两性成体在4月的活动距离最大,5月、6月、7月三个月较小;未成年鼠的活动距离是7月大,8月小,9月又扩大。春季的活动较夏季频繁,鼠间接触广泛,特别是交配时期,每天出洞活动次数可达65次之多,在幼鼠分居时每天活动频次平均为11次[4]。

5~8月份成年雄鼠的巢区面积为3807.2±640.3㎡;成年雌鼠为4192±948.7㎡[5]。

栖息环境基本上是稳定的,春季交尾期过后便定居下来,在一般情况下,不再迁移。在密度高时,领域性不太明显[3]。

食性

达乌尔黄鼠以植物性食物为主,主要吃农田作物及牧草的绿色部分及种子,秋季也常扑食昆虫、青蛙和小型鼠类等。春季出蛰后以蒿类的根茎为食。在草原它们喜食蒙古葱、猪毛菜、阿尔泰狗哇花、冷蒿、乳白花黄芪,不取食禾本科植物如针茅、冰草、羊草等。在农区主要吃农作物的幼苗、瓜果、蔬菜、杂草和作物种子。成年黄鼠平均日食鲜草160.8g(干重41.57g),幼年黄鼠平均日食草量115.77g(干重29.53g)[6]。

习性

达乌尔黄鼠的嗅觉、听觉、视觉都很灵敏,记忆力强,对其活动范围内的洞穴位置记得很熟。它多疑警惕性高,边取食边抬头观望。出洞前在洞口先听外边的动静然后探出头来左右窥视,确认无敌害时一跃而出立起眺望,间息发出叫声,唤出同类出洞玩耍;一旦发现敌情,立即发出急促的鸣叫,让其同类赶紧避难。受到干扰惊吓有堵洞习性,一刻钟堵洞一尺多远,以保护生命安全。黄鼠凶暴,常因争偶互相撕咬[4]。

洞穴

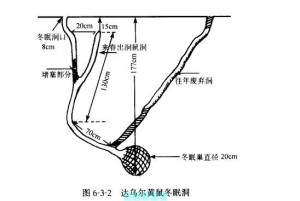

成鼠除在交尾期偶有雌雄同居外,皆为独居。雄鼠巢为球型,雌鼠为盆状。两种巢的结构无多大差别。雌鼠巢较细软密集,雄鼠巢粗糙。巢材由马唐、狗尾草、尖草、谷子叶等组成。内壁有黑豆、黄豆叶、甜苣及刺蓟等花序。球型巢高18—19cm,巢深6—8cm,内径8—12cm,外径17—21cm。盆状巢高11—13cm,巢深6—8cm,内径8—12cm,外径17—20cm,巢材重184—307g[5]。

每只鼠都占有一组洞穴。洞分为栖息洞和临时洞。栖息洞根据用途不同可分为夏用洞和冬眠洞。依季节不同,夏用洞可改建为冬眠洞,冬眠洞亦可改建为夏用洞。临时洞为洞外活动或觅食时避难场所。1只鼠至少有1个栖息洞和数个乃至十数个临时洞。临时洞的多少往往和土质、鼠密度及天敌的数量有密切关系。临时洞通常挖掘在居住洞或饲料场的周围,结构较简单,只有一条斜下洞道,有时有1—2个分支,洞长1m左右,无窝巢,有的有一个小空室。夏用洞是黄鼠出蛰后营地面活动期间居住的洞穴。洞口直径为5.8cm,洞道斜下,有1至数个分支,洞长3—5m,洞深1.5—2.0m,多数有一个窝巢,窝巢直径为20cm左右,窝巢内垫以干草。在幼鼠分居期由母鼠挖掘2—3个居住洞,将幼鼠分2—3只为一组,分别送到新挖的居住洞内居住。母鼠在远离幼鼠居住的地方另造新的居住洞。冬眠洞洞道和窝巢都较深,窝巢均在冻土层以下。窝巢下端有1—3个分支,一个为厕所,另1—2个为盲道。洞长为3—5m,洞深1.8—2.5m,窝巢有大量干草。在窝巢上端有一垂直于地面的出蛰洞道,终止于距地面30—50cm处,形成盲端,待翌春再由此挖出地面出蛰。冬眠前,将洞口用土堵死,造成一个封闭的环境,以防止冬眠期天敌的危害,也可以维持洞内温度的恒定[3]。

每只鼠都占有一组洞穴。洞分为栖息洞和临时洞。栖息洞根据用途不同可分为夏用洞和冬眠洞。依季节不同,夏用洞可改建为冬眠洞,冬眠洞亦可改建为夏用洞。临时洞为洞外活动或觅食时避难场所。1只鼠至少有1个栖息洞和数个乃至十数个临时洞。临时洞的多少往往和土质、鼠密度及天敌的数量有密切关系。临时洞通常挖掘在居住洞或饲料场的周围,结构较简单,只有一条斜下洞道,有时有1—2个分支,洞长1m左右,无窝巢,有的有一个小空室。夏用洞是黄鼠出蛰后营地面活动期间居住的洞穴。洞口直径为5.8cm,洞道斜下,有1至数个分支,洞长3—5m,洞深1.5—2.0m,多数有一个窝巢,窝巢直径为20cm左右,窝巢内垫以干草。在幼鼠分居期由母鼠挖掘2—3个居住洞,将幼鼠分2—3只为一组,分别送到新挖的居住洞内居住。母鼠在远离幼鼠居住的地方另造新的居住洞。冬眠洞洞道和窝巢都较深,窝巢均在冻土层以下。窝巢下端有1—3个分支,一个为厕所,另1—2个为盲道。洞长为3—5m,洞深1.8—2.5m,窝巢有大量干草。在窝巢上端有一垂直于地面的出蛰洞道,终止于距地面30—50cm处,形成盲端,待翌春再由此挖出地面出蛰。冬眠前,将洞口用土堵死,造成一个封闭的环境,以防止冬眠期天敌的危害,也可以维持洞内温度的恒定[3]。

冬眠

达乌尔黄鼠有冬眠习性,一年内只有6个月的活动时间,大部分时间在休眠中度过。多数在9月末至10月中下旬入蛰,翌年2月中旬至4月上旬出蛰。黄鼠出蛰时间的早晚受地理位置影响,一般高纬度地区出蛰晚,低纬度地区出蛰较早。如陕西关中平原和山西晋南一带,2月中旬就可见到出蛰的黄鼠活动;陕北黄土高原在3月中旬;晋北、内蒙古呼和浩特地区3月下旬出蛰;内蒙古锡林浩特、正镶白旗4月上旬才出蛰,最迟可延至5月上旬。黄鼠出蛰顺序是先雄后雌,先成年鼠后亚成年鼠。雌鼠一般在雄鼠出蛰后10~20d左右出蛰[6]。

出蛰有两个高峰,第一个高峰在“清明”节后,是雄鼠;第二个高峰在“谷雨”节前,是雌鼠[3]。出蛰与气候有密切的关系,春季气温逐日回升,日平均上升2—5℃,地面温度4—6℃,地中1米深处温度2℃左右,雄鼠开始出蛰;当气温上升到10℃,地表温度升到12℃以上,雌鼠也出蛰[4]。

刚出蛰的达乌尔黄鼠,遇到天气突然变冷,会产生反蛰现象,反蛰期间不吃食物。当气温下降至0℃以下,风速超过5m/s时,出蛰就会中断。气温回升到3℃以上时,又见出蛰。当气温达5℃时,出蛰数量较稳定[3]。

达乌尔黄鼠入蛰的顺序是,先雄后雌,最后是当年生幼鼠。入洞后将通往窝的洞道堵塞,屈身蜷伏巢内,前肢紧抱头吻部,头部、臀部弯曲衔接成椭圆形,以侧卧姿势人眠。有的个体除冬眠外,尚有一个短期夏蛰,黄鼠在冬眠时生命活动大大下降,如心跳次数从每从分钟100—350次降到5—19次,呼吸次数从每分钟100—360次降到10—16次。当体温在2.5℃时每分钟心脏仅跳动5次[4]。

栖息环境

达乌尔黄鼠为地栖型松鼠科动物,通常栖息在以禾本科、菊科、豆科植物为主的典型草原低山丘陵或平原地带。主要栖居于景观开阔地区环境较干旱的沙质土壤地带及靠山的缓坡地带的干草原及其毗连的滩地上。

黄鼠在各种栖息地内的密度,依季节变化和食物条件为转移。当农作物播种一个月左右,即立夏阶段,一部分鼠迁往耕地内,到秋季作物成熟时,又迁至原住地。所以黄鼠在一个地区内居住密度,由于繁殖和迁移的缘故,在不同季节内有很大的变化。早春荒滩地内多,到春末夏初有半数迁入农田或临近路边。

在农业地区,尤喜栖居于农田田埂、地格、路基、坟地及年代不久的撂荒地中,在牧区草原的最适栖息地多为居民点周围,因居民点周围牲畜经常走动,粪便较多,粪便多可招来更多的鞘翅目昆虫,而达乌尔黄鼠在入蛰前喜食昆虫,另外这些地方牧草较低矮,因为低矮草场容易发现天敌。在耕地栖息时则喜欢在地格、坟地和路旁等地方挖掘洞穴,因为这些地方食物丰富,昆虫较多,但不喜欢在高草地区或植被覆盖度较大的低洼地区挖掘洞穴。在丘陵地区喜欢在较高的地区挖掘洞穴,这里除易于发现天敌外,还可以防止雨水流入洞内。

种类介绍

| 亚种 |

|---|

| Spermophilus dauricus dauricus |

| Spermophilus dauricus mongolicus |

| Spermophilus dauricus ramosus |

| Spermophilus dauricus umbratus |

| Spermophilus dauricus yamashinae |

分布范围

| 亚种 |

|---|

| Spermophilus dauricus dauricus |

| Spermophilus dauricus mongolicus |

| Spermophilus dauricus ramosus |

| Spermophilus dauricus umbratus |

| Spermophilus dauricus yamashinae |

繁殖饲养

Spermophilus dauricus mongolicus广泛分布于中国北部的草原和半荒漠等干旱地区,如东北、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、青海、宁夏和甘肃等省区。中国以外见于蒙古、俄罗斯[5]。

Spermophilus dauricus mongolicus广泛分布于中国北部的草原和半荒漠等干旱地区,如东北、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、青海、宁夏和甘肃等省区。中国以外见于蒙古、俄罗斯[5]。

物种危害

达乌尔黄鼠每年繁殖一次,从3月末出蛰后,4月中旬雄性睾丸下降率达100%,这时雌雄彼此追逐,频频鸣叫,寻找配偶。接着雌体进入妊娠期,妊娠率达92%以上,妊娠期约为28天。不同生境和不同年龄组的雌性鼠,妊娠率没有差别[4]。

初期胚胎发育较慢,后期则较快。通过观察子宫角的发育变化,发现未怀孕子宫角上下一般粗,透明为乳白色;而初孕2—3天,子宫角上即有圆而透明的胚胎,直径约2mm;怀孕5—6天,胚胎5—6mm;怀孕10天,胚胎10mm;怀胎20天,胚胎长20—25mm,怀胎28天,胚胎长32—35mm,宽25mm,重5—6g[4]。

每胎平均产仔数5—6个,最多怀胎16—17只,最少2只。而根据胎盘斑数的统计平均为7.19个,说明达乌尔黄鼠在怀胎过程中,胚胎有吸收现象,平均吸收率为10.6%。不同生境、不同年龄组之间的达乌尔黄鼠怀胎数没有显著差异[4]。

达乌尔黄鼠从交配到产仔28天。雌鼠从5月中旬开始分娩,6月中旬结束,分娩期约持续25天。初生幼鼠肉红色,无齿,无毛,闭眼。产后10天,仔鼠背部生毛,体长65—78mm,体重12—16g,20天仔鼠长出牙齿,睁开眼睛,体长80—100mm,体重24g。6月为幼鼠哺乳盛期,下旬可见母鼠带领幼鼠在地面活动,分娩后28天幼鼠开始独立取食。34—36天,分散打洞,开始分居,至7月则大量分居独栖。黄鼠从交配到幼鼠分居共经两个多月时间,幼鼠分居后不久母鼠也另挖新洞,做冬眠准备[4]。

正常达乌尔黄鼠种群的雌雄比例接近1:1,但不同年龄组之间的性比则有差别,幼鼠中常常雌少雄多,2龄鼠的性比接近,3龄鼠以上则是雄少雌多。幼鼠占种群数量的58.18%,1—6龄鼠分别为18.64%、12.06%、5.48%、3.44%、1.62%、0.58%[3]。

生态治理

达乌尔黄鼠不但无任何经济价值,而且是一种危害比较严重的种类,由于其数量多,食量大,对当地的农作物危害极大。黄鼠为害时并非取食植物的全部,而是选择鲜嫩汁多的茎杆、嫩根、鳞茎、花穗为食。春季它喜挖食播下的种子的胚和嫩根;夏季嗜食鲜、甜、嫩、含水较多的作物茎杆;秋季贪吃灌浆乳熟阶段的种子。以洞口为中心成片危害。咬断根苗,吮吸汗液,使幼苗大片枯死。一般麦田损失10%左右,严重地块可达80%[7]。

最为严重的是它是鼠疫菌的主要天然宿主,能传播鼠疫、沙门菌病、巴斯德菌病、布鲁菌病、土拉伦菌、森林脑炎、钩端螺旋体病等[6]。

保护天敌

强化部门协调,充分调动农业、林业、草原、交通、铁路、部队等部门的积极性,密切配合,协调一致,集中人力和物力,减少浪费,形成合力。同时结合林业6大工程、小流域治理、农田基本建设和农村五荒地承包,开展植树造林,扩大水浇地面积,逐步减少荒地和地间荒界,缩小黄鼠的栖息地[3]。

化学防治

黄鼠既能对农林牧业造成重大灾害,又传播疾病,也是许多食肉动物的重要食物来源,应当加强生物调控措施的作用,利用天敌控制害鼠。首先,禁止乱捕乱猎,加大野生动物保护宣传的力度,禁止买卖各种野生动物的皮张,使狐、鼬、猛禽等天敌数量上升。其次,为黄鼠的天敌创造良好的栖息环境,植树种草,恢复植被,最终达到自然控制[3]。

词条图册

根据黄鼠的生物学特征,在不同季节应采用不同的灭鼠方法。春季(4—5月份),黄鼠出蛰期进入交配期后,正是黄鼠活动的最盛时期,出入洞穴正是幼鼠分居前母鼠与仔鼠对不良条件抵抗力较弱的时候。同时,草尚未返青,食料缺乏,此时是药剂杀灭黄鼠的最佳时机。常用的灭鼠方法有:

毒饵杀灭

用5%—10%磷化锌毒饵防治,小麦毒饵的投饵量为10—15粒,玉米毒饵8—10粒,豆类毒饵5粒。条投时,可按行距30—60m投放,也可在黄鼠洞外16cm处投放。飞防时,间隔40m,喷幅40m,于5月中旬喷撤为宜,毒饵量6.0kg/h㎡。如果在夏季使用带油的毒饵时,为了避免毒饵风干或被蚂蚁拖去,可将毒饵投入洞中。用0.3%敌鼠钠盐油葵或小麦毒饵,或0.01%大隆油葵或小麦毒饵杀灭,防治效果分别可达94.29%和98.28%。用0.1%氯敌鼠钠盐玉米毒饵,防治效果95%。采用毒饵消灭黄鼠时,毒饵要求新鲜,并选择晴天投放,雨天会降低毒效。夏季(6—7月份),由于植物生长茂盛,黄鼠的食物丰富,不适于使用毒饵法[3]。

药水灭鼠

在夏天,采用液体(药水),尤其是对于高温干旱地区效果较优。由于黄鼠属昼行性动物,外出活动时间正是一天中比较热的时间,因此液体比颗粒或粉末药物灭鼠更具诱惑力。但存在着液体易蒸发,放置时间较短。

熏蒸法

在气温不低于12℃时,可使用氯化苦熏蒸,也可用磷化铝2片或磷化钙10—15g,投入黄鼠洞中,灭效较高。若投放磷化钙时加水10ml,立即掩埋洞口,灭效更高。若用烟雾炮消灭黄鼠,每洞投1只即可。

机械捕杀

与药物灭鼠法相比,机械捕鼠法本身无毒、无副作用,不污染环境,对其他生物无害。机械捕鼠法中除置夹法外,捕鼠率均较高,而且笼捕法还可捕到活鼠,为达乌尔黄鼠活体研究提供材料。但机械捕鼠法除置夹法外,均操作较复杂,费工、费时,不宜大规模捕鼠。而置鼠夹法则操作简单,可进行大范围、大规模捕鼠。但由于该鼠警惕性很高,鼠夹易被其识别,故捕鼠率不高。特别需指出的是,若捕鼠夹有油腻、铁锈、血腥或是新夹子,是很难捕到达乌尔黄鼠的。长尾黄鼠在自然条件下,拒食人工投放的任何饵料,故不能使用毒饵杀灭。而用熏杀法,灭洞率只有50%左右。用弓形夹置于洞口捕杀,不需特别伪装,可收到良好的捕杀效果[3]。

-

艾尔多利耶·乌尔斯布鲁格

2025-09-29 12:43:38 查看详情 -

达乌达·凯拉巴·贾瓦拉

2025-09-29 12:43:38 查看详情

求购

求购