- 浙江大学计算机学院

浙江大学计算机学院

大学介绍

浙江大学浙江大学成立于1897年,前身"求是书院",是中国人最早自己创办的新式高等学府之一。是首批进入国家"211工程"和"985工程"建设的重点大学之一。在长期的办学过程中,浙江大学以严谨的求是学风培养了大批优秀人才,以执著的创新精神创造出了丰硕成果。

浙江大学浙江大学成立于1897年,前身"求是书院",是中国人最早自己创办的新式高等学府之一。是首批进入国家"211工程"和"985工程"建设的重点大学之一。在长期的办学过程中,浙江大学以严谨的求是学风培养了大批优秀人才,以执著的创新精神创造出了丰硕成果。

浙江大学师资队伍整体力量雄厚。现有中国科学院院士15名,中国工程院院士12名,973项目首席科学家9名,杰出青年基金获得者67名。高水平的研究生导师队伍和良好的科研实验条件,为开展高水平的研究生教育打下了坚实的基础。

学院简介

浙江大学计算机学院浙江大学计算机学院于2011年新设立了软件工程、设计学两个国家一级学科。学院现拥有3个国家一级学科:计算机科学与技术学科、软件工程、设计学。计算机科学与技术学科一级学科下设的计算机应用技术二级学科是国家重点学科,计算机系统结构二级学科是浙江省重点学科。软件工程一级学科是国家重点(培育)学科。

浙江大学计算机学院浙江大学计算机学院于2011年新设立了软件工程、设计学两个国家一级学科。学院现拥有3个国家一级学科:计算机科学与技术学科、软件工程、设计学。计算机科学与技术学科一级学科下设的计算机应用技术二级学科是国家重点学科,计算机系统结构二级学科是浙江省重点学科。软件工程一级学科是国家重点(培育)学科。

2011年,学院招收博士生90人、硕士生288人,主修专业确认到学院的2010级本科生372人,当年毕业博士研究生64人、硕士研究生287人、本科生466人。研究生就业率继续保持了100%、本科生就业率达到98.63%,学院总体就业率达到99.27%。[1]

历史沿革

奠基初期

学院历史发展1958年何志均教授在浙大创办了无线电专业,并亲自担任首任系主任。此时整个国家刚开始计算机方向的研究,中科院和北大举办计算机培训班。浙大派周肇基、张素素等老师去参加北大的计算机培训。

学院历史发展1958年何志均教授在浙大创办了无线电专业,并亲自担任首任系主任。此时整个国家刚开始计算机方向的研究,中科院和北大举办计算机培训班。浙大派周肇基、张素素等老师去参加北大的计算机培训。

1960年,周肇基等老师结束北大培训,回到浙大后,在无线电专业的教学计划中设立了“计算机专门化”培养方向,开始了计算机的科学研究。当时计算机软件研究方向尚未发展,主要是进行硬件方面可靠性和稳定性的研究与应用。

1962年,组建了以何志均、周肇基、叶澄清、陶欣等老师为主的科研组,借助从苏联购买的磁鼓,着手研究串行补码系统运算器。在参阅LGP-30计算机有关资料的基础上,设计制造了省内第一台计算机,并命名为ZD-I,该机于1965年初步调试成功并进行了试运算。1967年,浙大购进了一台DJS-5型晶体管计算机,并应用该机进行新安江水电站大坝应力分析计算、钱塘江潮汐计算、船体放样与曲面拟合等工程设计与计算。老师们也从科研中得到锻炼,为计算机学科的发展打下了基础。

1972年1月,自动化仪器仪表系设立了由张素素、蒋叔豪、周炳生、高平等老师组成的计算机教研组。

1973年,在无线电系设立电子计算机专业,在应用数学专业设立软件组。同年,无线电系电子计算机专业第一次招生。江树木等第一届的工农兵大学生开始了计算机专业的学习。徐毓良、王品常、浦树良、石教英等老师先后来到无线电系,担任计算机课程的主讲教师。他们一边教学,一边进行科学研究,一心扑在计算机教学研究上,充分体现了他们的科研精神。建专业初期,正处于“上山下乡”时期,计算机系在之江三分部的条件十分艰苦,资金无处筹备,研究过程十分艰辛。而且,由于当时整体的计算机研究才刚刚起步,国家也还没有对外开放,没有办法买到相关计算机实验设备,为了教学和相关科学研究的需要,计算机系的教师克服种种困难,使用手编码,8位寄存器与电子管自己制造计算机,并在之后逐渐发展完善成为使用机器码,32位寄存器与晶体管。

在20世纪70年代承担或参与的在国内影响较大的科研项目或成果有:

1.航天部“测振专用计算机”,获得了1978年全国科学大会奖;

2.与省气象局合作的“气象自动填图机”,获得了78年全国科学大会奖;

3.一机部“汽车发动机点火系统”,通过鉴定;

4.黄肇德等研制成功适用于多带上一机的软件移植技术,获得中国科学院科技成果二等奖(1979);

5.浙大研制的320(DJS-8)型计算机上的ALGOL语言编译系统,获全国科学大会奖(1979)。

通过这些科研项目,计算机专业的教师们,进一步理解了计算机硬件内部机构,同时摸索自己的研究方向。这些项目的完成,不仅锻炼了师资队伍,也使学院自制了一些实验设备。

1977年恢复高考制度。1978年,由来自无线电、数学等系的教师组成的计算机科学与工程学系正式建立,由何志均教授出任首任计算机系主任,并设计算机硬件与软件两个专业开始正式招生。77级招收35人,78级招收87人。同时,张素素、蒋叔豪等老师由于工作需要回到数学系,而黄肇德、陈增武、金连甫、冯树椿、毛根生、金廷赞等近十位老师充实到计算机系的师资队伍中。

成长时期

浙江大学校园风景20世纪80年代初期,国内的计算机科学技术的发展处于初创时期,与国外有很大的差距。何志均教授极其关注国际计算机科学技术的发展动向,审时度势,在建系初期就明确了计算机的发展方向,先后确立了人工智能、计算机图形学两大研究方向,并在随后开始了计算机辅助设计方向的研究,为该校计算机学科在人工智能、图形学方面和CAD方向的研究奠定了基础。

浙江大学校园风景20世纪80年代初期,国内的计算机科学技术的发展处于初创时期,与国外有很大的差距。何志均教授极其关注国际计算机科学技术的发展动向,审时度势,在建系初期就明确了计算机的发展方向,先后确立了人工智能、计算机图形学两大研究方向,并在随后开始了计算机辅助设计方向的研究,为该校计算机学科在人工智能、图形学方面和CAD方向的研究奠定了基础。

在1978年招收硕士研究生之时,何志均教授就确定系的第一个研究方向是国内尚空白的“人工智能”,并于1981年主持创建了人工智能研究室所,何志均教授亲自兼任所长。

1982年,选定以计算机辅助技术及计算机图形学作为第二个重点长远研究方向,并将现代的人工智能技术、图形处理技术结合到计算机辅助设计及计算机图形学的研究之中。

1987年,硕士研究生童学军和杨涛的有关专家系统开发工具的两篇论文被国际人工智能最具权威会议——国际人工智能联合会议IJCAI录用,当时中国有北大、清华等10家单位选派代表参加会议,但只有浙大的两篇论文被大会录用。他们两人还分别担任一个小组的主席,使浙江大学计算机系震动了国内外人工智能学术界,代表了浙大的人工智能发展水平已经处于全国乃至世界的顶尖水平。博士研究生张宁,于1985年研制成功“二三维图形生成显示软件包”,采用MACRO-II汇编语言生成基本二、三维图元,在图形裁剪、真实感图形处理技术等方面达到了当时的国际水平,获1987年机械工业部科技进步二等奖;同年,张宁在北京第一届全国计算机图形学及其应用会议上发表相关论文,在大会上作报告,引起德国图形学专家的注意。博士生陈纯,经过整整5年的研究,将人工智能技术、图像处理技术和计算机图形学相结合,于1989年完成“丝绸印染CAD/CAM系统”的研究课题,达到了当时国际领先水平,并使合作企业在实际生产应用中获得了极大的经济效益,1990年获浙江省科技进步二等奖。

1983年,郑纪蛟等研制的大庆油田生产管理计算机网络,使用微波电话通讯进行油、水井的数据采集和查询,提高信息反馈速度,是国内首次自行开发的符合CCITTX.25国际标准的远程网络系统,获1986年国家教委科技进步二等奖。

1986-1989年,潘雪增、平玲娣、陶欣、叶澄清、石教英等研制出成套通用电子工程PCB-CAD系统及彩色电视机设计CAD系统。其中,模拟电路PCB-CAD系统填补国内空白,有关算法技术达到国际水平,获1989年度省科技进步一等奖。

浙江大学校园风景八十年代中后期,浙江大学在计算机人工智能应用科研上取得的出色成就令国内同行惊叹,得到国家的重视与支持,陆续有一些国家级重大项目落户浙大。1986年,浙大计算机系独立承担了国家机械委“七五”重大攻关项目“VAX系列(UNIX)机械产品计算机辅助设计支撑软件系统的研究”。在何志均、石教英、董金祥等教授的领导下的攻关小组,用近五年时间,很好地完成了这一重大科研项目,研制成功一个面向机械产品的CAD支撑软件系统ZD-MCAD和以高分辨率图形汉字工作站DGS-8000为代表的DGS系列智能图形汉字工作站,在图形支撑软件和优化设计软件方面达到国际先进水平,获1991年度省科技进步一等奖。 1989年,国家计委选定在浙江大学建立国内唯一的国家级计算机辅助设计与计算机图形学重点实验室,使之成为国内这一研究领域的重要基地与中心。1990年对国内外开放,并于1992年通过国家验收。 1990年,何志均、庄越挺等和中国科学院数学所合作,研制成功通用型集成式专家系统开发环境——天马专家系统开发环境。该系统是由推理机、知识获取工具和人机接口生成工具组成的大型综合性环境,达到国际先进水平,获中国科学院1992年科技进步一等奖以及1993年国家科技进步二等奖。

浙江大学校园风景八十年代中后期,浙江大学在计算机人工智能应用科研上取得的出色成就令国内同行惊叹,得到国家的重视与支持,陆续有一些国家级重大项目落户浙大。1986年,浙大计算机系独立承担了国家机械委“七五”重大攻关项目“VAX系列(UNIX)机械产品计算机辅助设计支撑软件系统的研究”。在何志均、石教英、董金祥等教授的领导下的攻关小组,用近五年时间,很好地完成了这一重大科研项目,研制成功一个面向机械产品的CAD支撑软件系统ZD-MCAD和以高分辨率图形汉字工作站DGS-8000为代表的DGS系列智能图形汉字工作站,在图形支撑软件和优化设计软件方面达到国际先进水平,获1991年度省科技进步一等奖。 1989年,国家计委选定在浙江大学建立国内唯一的国家级计算机辅助设计与计算机图形学重点实验室,使之成为国内这一研究领域的重要基地与中心。1990年对国内外开放,并于1992年通过国家验收。 1990年,何志均、庄越挺等和中国科学院数学所合作,研制成功通用型集成式专家系统开发环境——天马专家系统开发环境。该系统是由推理机、知识获取工具和人机接口生成工具组成的大型综合性环境,达到国际先进水平,获中国科学院1992年科技进步一等奖以及1993年国家科技进步二等奖。

在科学研究不断深入,科研成果不断涌现的同时,学科点的建设也迅速取得成效:1981年设立硕士学位授予点、1986年设立计算机应用专业博士点、1990年设立博士后流动站。一批优秀青年学子纷纷投奔何志均等教授门下。1978年何志均教授招收第一批硕士研究生,有潘云鹤、王申康、孔繁胜、高济、朱淼良等5人。这五位硕士生于1981年毕业并全部留在计算机系当老师。几年之后他们共同挑起了计算机系迅速壮大的重担,其中潘云鹤成为浙大校长和中国工程院院士,其他四位分别兼任过计算机系主任和类似的学术领导职务。1986年招收了第一届博士生共三人(陈纯、童学军和张宁),其中陈纯成为计算机系第一位博士学位获得者。此后的几年中,陆续招收了周坚、李善平、林峰、刘炼材、吴朝晖、孙建伶、潘志庚等一些博士生;从90年代起,开始大批量招收博士生和硕士生。随着前期的博士研究生和硕士研究生纷纷毕业并留校,计算机系的教学、科研力量迅速壮大,并逐步成为计算机系教学、科研的骨干力量。

八十年代初期,该系勇于探索计算机这一新兴专业的人才培养方式。大胆借鉴国际上的教学计划,采用美国研究型大学计算机系的最新课程体系,采用他们的教本,后来许多课来不及翻译就直接采用英本文,追求与国际接轨、接近国际水平。同时,积极吸引本科生参与科学研究工作。在研究生培养上,更是采用以项目促科研、以科研带培养。这些人才培养的措施,逐步形成了学院强动手能力和国际化的教学特色。计算机系较早认识到先进的计算机配备、先进的系统软件在教学、科研中起到一个平台作用。因此,每年把科研经费集中,在财务制度许可的条件下,不断更新计算机。1979年何志均老师在随浙大访问团出访美国时,用节省的食宿费用,带回了一台CROMEMCO八位微型计算机。1981年,又凑钱购买了4台CROMEMCO微机。该计算机可以使用UNIX操作系统,运行PASCAL和C高级语言,使成为国内第一批在教学和科研中使用UNIX平台和C语言的单位。该CROMEMCO机在此后的计算机研究发展中发挥了极大的作用,其中潘云鹤等研制的“美术图案智能创作系统”是在此基础上实现的。该项目通过由国内美术大师常书鸿大师和知名专家张钟俊院士主持的鉴定,1985年代表中国计算机应用成果参加日本筑波世界科技博览会,于1986年获得全国计算机应用成果展览一等奖,1989年获国家教委进步二等奖,这项成果1983年被载入《中国百科年鉴》。

成熟阶段

浙江大学校园风景进入20世纪90年代,计算机系的发展进入了快速发展的轨道并逐步成熟。在科学研究上,注重基础理论研究、高技术研究和关系到国计民生的重大科技攻关,主要从事人工智能开发与应用,计算机图形学、计算机辅助设计与集成制造及其在机械、电子、轻工、工艺美术、纺织、服装等领域的应用,以及计算机网络与通讯系统、多媒体技术应用、计算机视觉与智能机器人技术等领域的研究开发工作。2000年之后,进一步深化已有的优势学科方向,大力发展网络与多媒体、产品创新设计、数据库、嵌入式系统、网络分布计算等具有特色的新型学科方向。

浙江大学校园风景进入20世纪90年代,计算机系的发展进入了快速发展的轨道并逐步成熟。在科学研究上,注重基础理论研究、高技术研究和关系到国计民生的重大科技攻关,主要从事人工智能开发与应用,计算机图形学、计算机辅助设计与集成制造及其在机械、电子、轻工、工艺美术、纺织、服装等领域的应用,以及计算机网络与通讯系统、多媒体技术应用、计算机视觉与智能机器人技术等领域的研究开发工作。2000年之后,进一步深化已有的优势学科方向,大力发展网络与多媒体、产品创新设计、数据库、嵌入式系统、网络分布计算等具有特色的新型学科方向。

人工智能研究所潘云鹤、林峰、何志均等教授的“装潢图案创作智能CAD系统的研究”,获1992年国家科技进步奖二等奖,获1991年国家教委科技进步奖一等奖。

1993年,何志均与董金祥教授负责“CAD/CAPP/CAM集成系统软件研发” 项目获国家863重大课题支持;项目成果在400多家企业应用,并获1997年国家科技进步三等奖。

1997年,潘云鹤教授负责的“面向区域经济发展的高技术产品开发系统”项目获国家计委国家产业化前期关键技术与成套设备研制开发项目支持,总经费4000万元人民币。该项目共计投入计算机、电子、材料、机械、工业设计、管理等各类专业人员1000余名,其成果于2002年4月通过验收,并获2003年浙江省科技进步一等奖、2004年国家科技进步一等奖。

2004年,鲍虎军教授作为首席科学家承担了国家973重点基础科学发展计划项目《虚拟现实基础理论、算法及其应用》。这也是该校主持的第一个973项目。

在人才培养上,根据技术与社会发展的需求,逐步调整和设立新的专业。1990年,在当时的路甬祥校长与潘云鹤教授的提议下,创办了工业设计专业;1992年合并计算机硬件及计算机软件专业,开设计算机专业;几年后,根据国家教育部专业调整的要求,计算机专业更名为面向计算机一级学科的计算机科学与技术专业;2002年,设立软件工程专业;2004年,设立数字媒体技术专业。2004年探索与竺可桢学院联合培养计算机专业本科生的模式,并在同年招生;2005年,2005级25名新生与加拿大Simon Fraser大学的11名学生共同组成两校联合培养的双学位班开班,成为该校首个中外合作本科双学位班。“C程序设计基础及实验”、“操作系统原理”两门课程分别于2004年、2006年被评为国家级精品课程。潘云鹤教授领衔的“拔尖创新人才培养二十年的探索与实践”教学研究成果获国家教学成果一等奖、陈德人教授领衔的“基于网络环境下的人才培养模式与制度创新”获国家教学成果二等奖

1997年被授予计算机科学与技术一级学科博士点、2003年新增 “数字媒体与艺术”二级学科博士点、2004年新增“空天信息技术”二级学科博士点、2006年新增“服务科学”二级学科博士点。2001年计算机应用技术被评为国家重点学科。

浙江大学校园风景1997年潘云鹤教授当选为中国工程院院士;该系系友、江南计算技术研究所陈左宁当选为中国工程院院士。1993年陈纯入选教育部《跨世纪优秀人才培养计划》,是该校首批入选人之一;2005年,陈纯教授陈纯教授入选浙江省首批特级专家。继1997年马利庄教授成为该系首个国家杰出青年科学基金项目获得者之后,鲍虎军、郑耀、吴朝晖、庄越挺等教授先后获得国家杰出青年科学基金项目。 2004年,鲍虎军教授领衔的研究团队被批准成为国家自然科学基金委创新群体。2006年,由庄越挺、吴朝晖、鲁东明等教授组成的研究团队被评为教育部创新团队。

浙江大学校园风景1997年潘云鹤教授当选为中国工程院院士;该系系友、江南计算技术研究所陈左宁当选为中国工程院院士。1993年陈纯入选教育部《跨世纪优秀人才培养计划》,是该校首批入选人之一;2005年,陈纯教授陈纯教授入选浙江省首批特级专家。继1997年马利庄教授成为该系首个国家杰出青年科学基金项目获得者之后,鲍虎军、郑耀、吴朝晖、庄越挺等教授先后获得国家杰出青年科学基金项目。 2004年,鲍虎军教授领衔的研究团队被批准成为国家自然科学基金委创新群体。2006年,由庄越挺、吴朝晖、鲁东明等教授组成的研究团队被评为教育部创新团队。

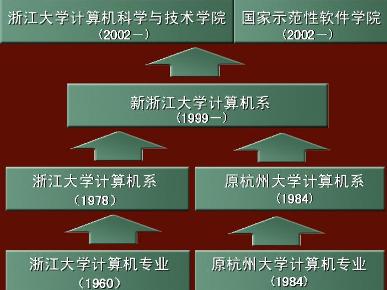

1998年,浙江农业大学、杭州大学、浙江医科大学和浙江大学四校合并,次年7月原浙江大学计算机系与原杭州大学计算机系合并组成浙江大学信息学院计算机系;成立于1984年6月的杭州大学计算机科学技术系,由当时的杭大物理系电子技术专业、数学系计算数学专业和校计算中心抽调力量组建而成,是继浙江大学之后,浙江省内首个成立的计算机系,首任系主任为张森教授。同年9月,计算机应用专业开始招收本科学生,同时将计算数学专业82和83级学生全部转入计算机系学习。在建系之初设立计算机应用专业之后,分别于1991年和1993年增设计算机应用教育(师资)本科专业和计算机软件本科专业。杭州大学计算机系于1986年获得硕士学位授予点,1987年第一届硕士研究生毕业(3人)。1997年,项目经费达1200万元的浙江日报智能化新闻大楼综合网络系统开发项目通过技术鉴定,并于次年获得浙江省科技进步二等奖。合并之前,杭大计算机系有在职教师59人,其中教授4人,副教授14人,讲师32人,助教9人;在校本、专科学生560人,在读硕士研究生25人。

2002年4月,在计算机系的基础上成立浙江大学计算机科学与技术学院,同时以计算机科学与技术学院为依托,成立浙江大学软件学院以及软件学院宁波分院,成为国家教育部和国家发展计划委员会批准的首批35所国家示范性软件学院之一。2004年投资四个多亿的软件学院宁波分院新校区正式落成并投入使用。

200X年国家计算机辅助设计及图形重点实验室并入计算机学院;2005年原浙江大学计算中心XX名担任全校基础课程的教师并入计算机学院,同年,学院机构做较大调整,形成了四个研究所、两个中心、一个国家重点实验室的结构。

从2002成立学院,年科研总经费快速增长,从2002年的3650万元, 2003年的4845万元,2004年的5359万元,2005年的7040万元,到2006年的10553万元(其中纵向经费4938万元)。

学院成立以来,共申请专利176(65+111)项,发表论文2860(2015+845)篇,其中一级刊物论文1906(1356+550)篇,SCI收录(包括会议论文)393(261+132)篇,EI收录(包括会议论文)561(398+163)篇。

学院由计算机科学与工程学系、数字媒体与网络技术系、工业设计系3个系组成。设有人工智能、计算机软件、计算机系统工程、现代工业设计等4个研究所以及计算机基础教学和继续教育、计算机应用工程2个中心。

学院设有包括计算机辅助设计与图形学(CAD&CG)国家重点实验室在内的10多个实验室以及“计算机辅助产品创新设计教育部工程研究中心”、“视觉感知教育部-微软重点实验室”、XXX以及与电气、生仪学院联合成立的“嵌入式系统教育部工程研究中心”等4个省部级实验室及技术工程中心。

浙江大学校园风景学院拥有:计算机科学与技术一级学科博士点和博士后流动站;计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构等3个二级学科博士点和硕士点;1个学校自主设置的博士点(数字化设计与艺术)和1个与人文学院联合设置的硕士点(设计艺术学);以及计算机科学与技术、数字媒体技术、工业设计3个本科专业和各类继续教育等。

浙江大学校园风景学院拥有:计算机科学与技术一级学科博士点和博士后流动站;计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构等3个二级学科博士点和硕士点;1个学校自主设置的博士点(数字化设计与艺术)和1个与人文学院联合设置的硕士点(设计艺术学);以及计算机科学与技术、数字媒体技术、工业设计3个本科专业和各类继续教育等。

计算机应用技术学科是国家级重点学科,计算机软件与理论学科、计算机系统结构学科是浙江省重点学科。在2006年全国一级学科综合水平评估中,浙江大学计算机科学与技术一级学科排名全国第三名。

计算机学院现有教职工232名(包括师资博士后8名),其中中国工程院院士1人、浙江省特级专家1人、求是特聘教授1人、国家杰出青年获得者4人、跨(新)世纪优秀人才4人;具有正高级职称人员47人,副高级职称人员96人;拥有博士学位106人,硕士学位(含同力硕士)50人。学院在校生规模1971人,其中本科生为932人,硕士研究生600人,博士研究生439人。

以计算机科学与技术学院为依托成立的浙江大学软件学院是国家教育部和国家发展计划委员会批准的首批35所国家示范性软件学院之一,也是国家软件工程人才培养基地。软件学院按照教育部的统一部署,采用与国际接轨的教学方法与课程体系,努力培养高层次、实用型、复合型、国际化软件人才,实现在IT人才质量、数量和综合素质上的总体突破。软件学院现设有软件工程专业的硕士及大学本科教育,在校生规模已达1371人,其中本科生为823人,第二学士学位48人,软件工程硕士500人。2006年,浙江大学软件学院顺利通过国家示范性软件学院验收评估。

学术研究

浙江大学校园风景计算机软件研究所设有计算机软件与理论博士点、硕士点和计算机科学与技术博士后流动站;所在的计算机软件与理论学科2002年评为浙江省省级重点学科。研究所拥有“浙江大学嵌入式系统研发中心”、“浙江大学数字娱乐与动画研究中心”等工程开发中心。与国内外著名的企业合作,成立了浙江大学视觉感知教育部-微软重点实验室、浙江大学-英特尔嵌入式技术中心、浙江大学-道富技术中心、浙江大学-网易互联网技术中心等。

浙江大学校园风景计算机软件研究所设有计算机软件与理论博士点、硕士点和计算机科学与技术博士后流动站;所在的计算机软件与理论学科2002年评为浙江省省级重点学科。研究所拥有“浙江大学嵌入式系统研发中心”、“浙江大学数字娱乐与动画研究中心”等工程开发中心。与国内外著名的企业合作,成立了浙江大学视觉感知教育部-微软重点实验室、浙江大学-英特尔嵌入式技术中心、浙江大学-道富技术中心、浙江大学-网易互联网技术中心等。

软件所已形成一支具有创新精神、年龄结构合理的学科队伍;现有各类研究人员34名,其中教授9名,副教授11名,讲师14名。

研究所经过多年发展形成了高性能计算技术与应用、嵌入式软件、数据库与数据管理、软件工程等四大特色方向;标志性成果包括:自主研发了“国际先进”、部分指标“国际领先”的支持数字化产品的嵌入式系统软件平台,并成功应用于移动通讯、数字电视、数字音视频、仪器仪表等行业;合作研发成功了国产大型通用数据库管理系统——神舟OSCAR,具备了Oracle 9i的主体功能,在国家科技部组织的2004年国产数据库两次公开评测中均以较大优势获得总分第一名,已在航天科技集团公司等单位得到实际应用;与全球金融服务业巨头——美国的State Street公司进行了大规模的全球协同软件开发合作,在美国IT行业有很大影响的《CIO Magazine》2003年8月和2005年11月两度对此作了专题报道。

办学条件

师资力量

学院拥有一支综合素质好、学术水平高、实践经验丰富、具有开拓创新精神的教学科研队伍,其中有中国工程院院士2人,教授49人,副教授91人,具有博士学位105人,具有硕士学位48人。学院设有计算机科学与技术一级学科博士点和博士后流动站,计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构3个二级学科博士点和硕士点,以及数字化设计与艺术博士点和设计艺术学硕士点。

办学规模

浙江大学校园风景软件学院现设有软件工程硕士教育和大学本科教育。学院在校生规模已达1496人,其中本科生为907人,第二学位班67人,工程硕士522人,(工程硕士单证、第二学位在软件学院宁波分院)。

浙江大学校园风景软件学院现设有软件工程硕士教育和大学本科教育。学院在校生规模已达1496人,其中本科生为907人,第二学位班67人,工程硕士522人,(工程硕士单证、第二学位在软件学院宁波分院)。

2005年计算机学院共招收硕士研究生330人,专业学位研究生258人、博士生105人;其中,免试硕士研究生为93人,免试硕博连读生36人,本科新生376名;2004年毕业研究生327人,其中毕业硕士研究生271人,博士生44人,本科毕业生444人;2004届研究生毕业生一次性就业率均为100%,本科毕业生一次性就业率均为98%。2005年学院科研总经费达到7040余(万元),其中纵向经费:3872.52 (万元),横向经费:3167.46 (万元)。学院2005年共发表论文994篇,其中SCI收录(包括会议论文)132篇,EI收录(包括会议论文)190篇;论文(一级刊物)672篇:出版著作及教材10部;授权各类专利19项:申请专利41项。

教学建设

2002年6月,以计算机科学与技术学院为依托,成立浙江大学软件学院,它是国家教育部和国家发展计划委员会批准的首批35所国家示范性软件学院之一。学院按照教育部的统一部署,采用与国际接轨的教学方法与课程体系,努力培养应用型、复合型的,适应软件工程实施和开发的不同环节需要的各类技术人才,实现在IT人才质量、数量和综合素质上的总体突破。

学科建设

理念

浙江大学校园风景以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观、以及全国科学技术大会的精神。根据计算机科学与技术学科科学前沿和技术发展主流趋势,面向国家信息化建设的需求,以网络化智能化计算机技术及应用为学科建设主线,强化学科优势与特色,强调学科的交叉、综合与开发,建设一流学术队伍,出一流的高水平标志性成果,培养一流品牌人才,建设国际知名、国内一流的研究型的计算机科学与技术学科。

浙江大学校园风景以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观、以及全国科学技术大会的精神。根据计算机科学与技术学科科学前沿和技术发展主流趋势,面向国家信息化建设的需求,以网络化智能化计算机技术及应用为学科建设主线,强化学科优势与特色,强调学科的交叉、综合与开发,建设一流学术队伍,出一流的高水平标志性成果,培养一流品牌人才,建设国际知名、国内一流的研究型的计算机科学与技术学科。

全面贯彻落实中央[2004]16号文件、教育部[2005]1号文件和浙江大学[2005]53号文件的精神,按照建设综合型、研究型、创新型世界一流大学的办学目标,充分认识本科教学在研究型、创新型人才培养中所起的基础性、关键性作用,牢固确立教学工作的中心地位。着眼于国家现代化建设和人才的全面发展的需要,以学生为本,以培养造就一大批具有国际视野的未来领导者为目标;坚持质量第一、“KAQ”并重、理论与实践结合;强化精品意识,努力将计算机学院建设成国际一流水平的学院。

着眼于国家现代化建设和人才的全面发展的需要,根据国家教育部课指委有关计算机基础教学的要求,树立通识教育的意识,提升计算机基础教学的品质。在学院创建一流的目标中,努力开拓,使计算机基础教学部能够适应发展的要求。

思路

1)分清发展形势,明确建设目标和主攻方向

分清国内外技术前沿和主流趋势,设立国际一流大学学科参照系,把握国家需求,围绕国际一流学科目标,结合学科情、校情、国情和国际环境,注意凝练学科发展方向,培育学科新增长点;组织力量,采取各种措施,超常规发展。

2)立足重点方向,推学科带头人,抓重大项目,出标志性成果

在学科建设中,学科特色主要靠学术方向与标志性成果来体现,而关键在于主要学科带头人。学科带头人的水平往往就决定着学科方向的水平。该学科会立足已选定的主攻方向,推出高水平具有国际视野的学科带头人,特别注意培养年青学科带头人;同时,在主攻方向上积极争取承担国家级和国防重大项目;通过完成重大项目研究出一批高水平标志性成果,提高学科水平,为国民经济信息化和国防现代化建设做出贡献。

3)建一流学科基地,育一流人才

高水平学科离不开一流的学科基地,离不开高素质的人才培养。大力加强高水平、开放式的学科研究平台和环境建设,构筑一流的学科基地;通过基地建设与完成重大项目,创出标志性成果;同时,实施多层次的人才教育战略,培育一大批具有浙大品牌的一流人才。

4)国际化

开展国际合作项目,引进国外师资和智力,建立合作国际性的研究机构,进入国际一流的学术圈子,与国际一流的学校或公司加强往来,参加国际学术组织的核心层,共同发起举办国际会议,培养具有国际视野的学生。

目标

浙江大学校园风景根据浙江大学中长期建设与发展、浙江大学2006-2010年事业发展规划的总体目标,制定计算机科学与技术学院2006-2010年事业发展规划的建设目标:

浙江大学校园风景根据浙江大学中长期建设与发展、浙江大学2006-2010年事业发展规划的总体目标,制定计算机科学与技术学院2006-2010年事业发展规划的建设目标:

经过5年时间的快速、高水平发展,努力将该学科建成具有特色的、国内一流、国际知名的计算机科学与技术学科,在2个以上研究方向达到国际先进水平;整合现有跨学科的学科队伍,培养或者引进若干名国际知名的院士级学科带头人和一批国内知名的教授与博导,建立一支具有高水平学科带头人的结构合理、富有创新能力的研究队伍;在优势方向和新兴方向上培育出一批高水平标志性成果,获得国家级科技成果奖;创造一流的人才培养环境,培养一批在国内外产生较大影响的浙江大学计算机专业人才;建成具有国际一流水准的先进的科研教学基地;成为国内外具有重大影响的高水平的、强辐射的研究与开发基地。

重点学科

计算机应用技术二级学科从1978年开始招收硕士研究生,1986年被批准为博士学位授予点;1991年建立了计算机科学与技术博士后流动站,1998年被批准为一级学科博士点;2001年计算机应用技术被评为国家重点学科,在国内高校同类学科中综合排名第一。基于该学科点,“计算机辅助设计与计算机图形”被列为国家“211工程”首批重点建设学科项目,“基于网络的智能与图形技术”被列为“十五”“211工程”重点学科建设项目。

该学科深化已有的优势方向,如人工智能、图形学、CAD/CIMS和网络多媒体;同时,在“十五”期间,以网络计算为主线,以计算机应用技术学科为基础,整合交叉,发展基于网络的智能与图形技术;深入研究网络智能技术、网络图形学、网络多媒体技术,以及面向网络的产品创新设计,并且在这四个研究方向形成了明显的特色和优势,取得了突破性进展,形成了一批标志性成果。

组织机构

| 部门名称 | 主任(所长) | 副主任(副所长) | 部门助理 | ||

| 计算机科学与工程学系 | 童若峰 | 陈文智 | - | ||

| 工业设计系 | - | (主持工作)柴春雷、罗仕鉴 | - | ||

| 数字媒体与网络技术系 | 耿卫东 | 彭韧 | 李晓 | ||

| 软件工程系 | 蔡亮 | - | 吕思超(室办主任)、沈琦(秘书) | ||

| CAD&CG国家重点实验室 | 鲍虎军 | 谭建荣、耿卫东、冯结青 | |||

| 人工智能研究所 | 庄越挺 | 林兰芬、鲁东明、许端清、吴飞 | 吴飞(兼)、蔡铭 | ||

| 计算机软件研究所 | 陈纯 | 陈刚、陈根才、杨小虎、卜佳俊 | 卜佳俊(兼) | ||

| 系统结构与网络安全研究所 | 吴朝晖 | 何钦铭(常务)、姚敏、陈天洲、杨莹春 | 姜晓红 | ||

| 现代工业设计研究所 | 孙守迁 | 应放天、柴春雷 | 杨颖、汤永川 | ||

| 计算机基础教学与继续教育中心 | 陆汉权 | 季江民、冯晓霞 | 李峰 | ||

| 计算机应用工程中心 | 陈根才 | 史烈 | 姚诚伟 | ||

| 学院实验中心 | 施敏华 | 蒋方炎 | 蒋方炎 |

| 部门名称 | 科长(主任) | 副科长(副主任) |

| 党政办公室 | 叶艇 | 周群 |

| 学科建设与科研管理科 | 陈杭渝 | 耿建玲 |

| 本科生与成人教育科 | 高晴 | 周红 |

| 研究生教育与管理科 | 吴志航 | 段健平 |

| 对外合作与就业指导科 | - | 沈敏、吴永萍 |

| 学生工作办公室、团委 | 章方铭 | 费兰兰 |

学院文化

| 部门名称 | 主任(所长) | 副主任(副所长) | 部门助理 | ||

| 计算机科学与工程学系 | 童若峰 | 陈文智 | - | ||

| 工业设计系 | - | (主持工作)柴春雷、罗仕鉴 | - | ||

| 数字媒体与网络技术系 | 耿卫东 | 彭韧 | 李晓 | ||

| 软件工程系 | 蔡亮 | - | 吕思超(室办主任)、沈琦(秘书) | ||

| CAD&CG国家重点实验室 | 鲍虎军 | 谭建荣、耿卫东、冯结青 | |||

| 人工智能研究所 | 庄越挺 | 林兰芬、鲁东明、许端清、吴飞 | 吴飞(兼)、蔡铭 | ||

| 计算机软件研究所 | 陈纯 | 陈刚、陈根才、杨小虎、卜佳俊 | 卜佳俊(兼) | ||

| 系统结构与网络安全研究所 | 吴朝晖 | 何钦铭(常务)、姚敏、陈天洲、杨莹春 | 姜晓红 | ||

| 现代工业设计研究所 | 孙守迁 | 应放天、柴春雷 | 杨颖、汤永川 | ||

| 计算机基础教学与继续教育中心 | 陆汉权 | 季江民、冯晓霞 | 李峰 | ||

| 计算机应用工程中心 | 陈根才 | 史烈 | 姚诚伟 | ||

| 学院实验中心 | 施敏华 | 蒋方炎 | 蒋方炎 |

相关新闻

| 部门名称 | 科长(主任) | 副科长(副主任) |

| 党政办公室 | 叶艇 | 周群 |

| 学科建设与科研管理科 | 陈杭渝 | 耿建玲 |

| 本科生与成人教育科 | 高晴 | 周红 |

| 研究生教育与管理科 | 吴志航 | 段健平 |

| 对外合作与就业指导科 | - | 沈敏、吴永萍 |

| 学生工作办公室、团委 | 章方铭 | 费兰兰 |

词条图册

院庆:

浙江大学计算机学院三十年院庆从1978年成立至2008年,浙江大学计算机学院走过了三十个春秋。在全院师生和广大校友的共同努力下,学院遵循“以人为本,整合培养,求是创新,追求卓越”的办学理念,坚持以“培养复合型、创新型和国际化的IT业高级人才”为目标,积极推动学科建设,深化教育教学改革,进一步提升科技创新能力,加强人才队伍建设,使各项事业实现了跨越式发展。

浙江大学计算机学院三十年院庆从1978年成立至2008年,浙江大学计算机学院走过了三十个春秋。在全院师生和广大校友的共同努力下,学院遵循“以人为本,整合培养,求是创新,追求卓越”的办学理念,坚持以“培养复合型、创新型和国际化的IT业高级人才”为目标,积极推动学科建设,深化教育教学改革,进一步提升科技创新能力,加强人才队伍建设,使各项事业实现了跨越式发展。

2008年的5月18日,计算机学院在西子湖畔老和山下迎来30周年院庆。5月24日25日有庆典主题文艺汇演,庆典大会, 学院团圆饭(校友聚餐 参观学校(院)新环境、参观院史展;学术报告会、校友座谈会、各年级(班级)自由活动等等。

院庆标志释义:

1、以计算机学院的标志和浙大标志的局部构成了30的字样。

2、整体为一个意象的“驰”字,有奔驰、驰骋的含义。

吉祥物:该设计为“鼠标宝宝”:

1、将象征计算机的元素——鼠标变形为卡通形象,鼠标的连接线有较强的曲线装饰效果。

2、2008年正值农历鼠年,此吉祥物有贺岁喜庆的象征。

中国工程院常务副院长浙江大学前校长潘云鹤院庆30周年题词:“海纳江河和为贵,自强不息变则通”。

收藏

收藏

-

加利福尼亚大学河滨分校

2025-09-21 01:08:30 查看详情 -

三峡大学电气与新能源学院

2025-09-21 01:08:30 查看详情

求购

求购