- 表层流

表层流

特点

①在近岸区域自海面向下至1—3米水层的流动;在深海区域,自海面往下至10米水层内的流动。②最大流速所在的流轴位于海面或接近海面的任何海流。③发生于海洋浅层的海。

①在近岸区域自海面向下至1—3米水层的流动;在深海区域,自海面往下至10米水层内的流动。②最大流速所在的流轴位于海面或接近海面的任何海流。③发生于海洋浅层的海。

形成因素

1.影响表层流形成的因素是土壤的物理特性、层次和厚度。薄而易透水的土层,容易产生壤中流。土层构造、裂隙、孔穴和植被对壤中流的形成也有重要影响。枯死根系形成的孔道,增大下渗率,促进表层流的发生。大量表层流在饱和土壤层中形成;在非饱和土壤中也可形成表层流,尽管其流量不大,但却是维持湿润地区溪沟长期低水流量的主要来源。表层流能否构成径流的主要成分,与下垫面(土壤、植被)条件和河槽切割深度、流域面积有关。2.在地表易透水的小流域,表层流比较容易构成。在中国浙江省姜湾高坞村(实验)小流域的29次洪水中,表层流占总径流量85%以上者有13次。其中最大达99.4%,最小也有47.8%。在黄土高原的干旱地区

没有表层流或表层流极少,它不可能构成径流的主要成分。此外,表层流在组成一次洪水总径流中的比重也不是一成不变的,它与土壤前期湿润条件和降雨强度有关。如土壤易透水,降雨强度小,在土层未达到整层饱和以前,全部径流以表层流形式出现,只有在整层饱和后才有少量地面径流发生。20世纪80年代,壤中流的研究仍限于小区上的观测分析。R.A.弗里兹1972年建立了饱和壤中流和非饱和壤中流同河槽水流连接的确定性模型,并为一些观测资料所验证。

科技名词定义

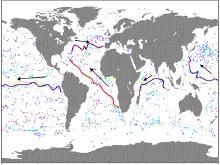

中文名称:表层流英文名称:surfacecurrent定义:发生于海洋浅层的海流。应用学科:水产学(一级学科);水产基础科学(二级学科)世界表层洋流的分布。

世界表层洋流的分布

3.2大规模的海水运动(一)

-----世界海洋表层洋流的分布

课程标准:运用地图归纳世界洋流的分布规律

一、教学内容分析:

本教学设计采用的教材是人教版《普通高中课程标准实验教科书?地理(1)》3.2大规模的海水运动的第一课时,目的是让学生在运用地图自主的探究学习活动中,学会归纳世界海洋表层的洋流分布规律,为洋流对地理环境的影响做好知识预备工作。

二、学生学习情况分析

高一年的学生地理的空间感、读图的能力相对较差,本节内容是对洋流的分布规律进行探究和总结,而课本的图像是静态图,对学生来说内容比较抽象,学生在常在学习中会感到无从下手,学习兴趣降低,课堂沉闷。

三、设计思想

本堂课的设计意图是:根据课标的要求,采用问题导图,学生读图,教师板图,学生画图,学生用图等环节,通过图文转化,图图转化,多方面多角度的挖掘学生的读图用图潜力。对学生的思维发展的培养则是希望完成一个从感性到理性,用原理来解。

径流简介

流域的降水,由地面与地下汇入河网,流出流域出口断面的水流,称为径流。液态降水形成降雨径流,固态降水则形成冰雪融水径流。由降水到达地面时起,到水流流经出径流

口断面的整个物理过程,称为径流形成过程。降水的形式不同,径流的形成过程也各异。我国的河流以降雨径流为主,冰雪融水径流只是在西部高山及高纬地区河流的局部地段发生。根据形成过程及径流途径不同,河川径流又可由地面径流、地下径流及壤中流(表层流)三种径流组成。

高速汇流

汇流是指产流水量在某一范围内的集中过程。汇流现象决定于水力学规律。地面径流决定于河道与坡面的水力学规律,已有较成熟的计算方法,如洪水演算;地下径流与壤中流决定于渗流力学规律,也较成熟,如地下水动力学。但对一个流域整体而言,由于各种边界条件十分复杂,难以综合,所以还缺乏有物理根据的汇流理论。常采用的方法有两大类:一类是对流域汇流现象作简化概括,用物理方法作出计算,等流时线可为代表;另一类是用系统分析解决问题,性质属于统计方法,单位线可为代表。

-

长城官方针对拖车钩断裂事件发表声明 进一步开拓海外市场

2025-02-01 10:58:24 查看详情 -

比亚迪新款唐EV将于今日上市 全液晶仪表+可旋转中控屏

2025-02-01 10:58:24 查看详情 -

新款比亚迪汉EV实车图曝光 全液晶仪表+可旋转中控屏

2025-02-01 10:58:24 查看详情

求购

求购