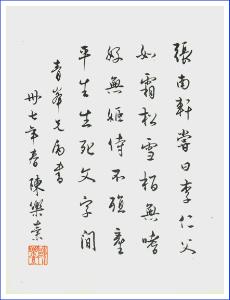

- 陈乐素

陈乐素

个人经历

1923年归国,在广州南武等小学任教。

1926年大革命期间,投笔从戎,参加北伐军任宣传员。

1928年返上海,开始研究历史,在其主编的《日本研究》杂志上,发表研究古代中日交往史的《魏志倭人传研究》,受到史界好评。

1931年“九一八”事变后,改为研究宋史,发表了《三朝北盟会编考》和《徐梦莘考》,“以古喻今” ,隐含对当局不抵抗政策的谴责 。

1931年“九一八”事变后,改为研究宋史,发表了《三朝北盟会编考》和《徐梦莘考》,“以古喻今” ,隐含对当局不抵抗政策的谴责 。

1935年被教育部派往日本考察。

抗日战争爆发后,到香港九龙英华女子中学任教。曾主持《皇明四朝成仁录》 的汇编和校订工作 , 继续研究历史。

1942年香港沦陷,入贵州遵义,应聘任浙江大学历史系教授。解放战争期间,热情支持学生爱国民主运动。

新中国成立后,陈乐素奉军事管制委员会之命,参予接管浙江大学。

1952年改革学制,任浙江师范学院(杭州大学前身)历史系教授兼图书馆馆长 。

1954年任人民教育出版社编审。

1956年加入中国共产党,并被聘为中国社会科学院历史研究所兼职研究员 ,既指导研究生 。 “文化大革命”期间,被下放到安徽“五七干校”劳动,后被迫退休,辗转回到杭州 ,仍专心治史,继续编著《宋史艺文志考证》。打倒“四人帮”后回杭州大学,恢复教席。后调任广东暨南大学教授兼宋史研究室主任、古籍研究所名誉所长。

1980年被选为中国宋史研究会副会长。

1982年任国务院古籍整理出版规划小组顾问。广东省地方志编纂委员会成立后,任委员。

相关著作

著作有《求是集》(一二集)等。参与该院院长郭沫若主编的《中国史稿》中的宋史部分的编写,是我国宋史研究的开拓者之一。

人物评价

好学深思。(黄炎培评)

家学渊源,长于目录、版本、校勘之学,了不起!(胡适评)[1]

-

BMW 上海车展:迸发的肾上腺素

2025-09-28 09:59:31 查看详情 -

BMW原厂制动盘/片全面优惠进行中 上海车展:迸发的肾上腺素

2025-09-28 09:59:31 查看详情

求购

求购