- 满洲开拓团

满洲开拓团

简介

1936年5月,日本关东军制定了所谓的“满洲农业移民百万户移住计划”,大批日本农业贫民源源不断地拥入中国东北,成为“日本开拓团”。 到1945年,日本组织了共计14批次、总数为7万户、20万人的集团式开拓移民团侵略中国东北。

历史背景

“满洲开拓团”向中国移民始于1905年,分为“试点移民”“武装移民”“国策移民”三个阶段,移民人数不断扩大。从“九一八”事变到日本战败投降,日本在中国东北十余年的殖民统治中,除农业移民外,还有政治移民、工业移民、商业移民、文化移民等,总人数达百万以上。

日本战败宣布投降后,尚在东北的各开拓团老人、妇女和儿童纷纷结队出走,寻找回国途径,当时部分开拓团民集结在方正县,人数达1.5万人。因长途跋涉、体力耗尽,加上传染病流行,开拓团民纷纷倒毙,死亡人数超5000人,其尸骨被方正人民收集起来合葬在现在的方正地区日本人公墓。部分开拓团民辗转回国,但仍有4500多名日本妇女和儿童滞留方正县,方正人民则"以德报怨"收养和照顾了这些开拓团民,方正县逐渐演变成黑龙江省华人华侨和归侨侨眷人数最多的县。

日本战败宣布投降后,尚在东北的各开拓团老人、妇女和儿童纷纷结队出走,寻找回国途径,当时部分开拓团民集结在方正县,人数达1.5万人。因长途跋涉、体力耗尽,加上传染病流行,开拓团民纷纷倒毙,死亡人数超5000人,其尸骨被方正人民收集起来合葬在现在的方正地区日本人公墓。部分开拓团民辗转回国,但仍有4500多名日本妇女和儿童滞留方正县,方正人民则"以德报怨"收养和照顾了这些开拓团民,方正县逐渐演变成黑龙江省华人华侨和归侨侨眷人数最多的县。

为满洲开拓团逝者立碑

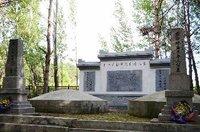

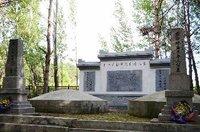

2011年,黑龙江省方正县投资约70万元人民币在“中日友好园林”内为“满洲开拓团”逝者立碑。碑上刻有通过日方

提供的信息等途径已确认身份的250名逝者。这座石碑被立于“日本人公墓”旁。公墓内埋葬了战败后在回国途中死亡的“开拓团”成员。众网友把这一事件称之为“中国式碑剧”。而方正县常务副县长洪振国则称,政府通过立碑,一方面是让来参观的日本人可以找到养父母的名字,另一方面也是为了方便中日后人了解真实的历史,感受中华民族“以德报怨”的胸怀,带着反省历史、祈愿和平的想法立碑的。

提供的信息等途径已确认身份的250名逝者。这座石碑被立于“日本人公墓”旁。公墓内埋葬了战败后在回国途中死亡的“开拓团”成员。众网友把这一事件称之为“中国式碑剧”。而方正县常务副县长洪振国则称,政府通过立碑,一方面是让来参观的日本人可以找到养父母的名字,另一方面也是为了方便中日后人了解真实的历史,感受中华民族“以德报怨”的胸怀,带着反省历史、祈愿和平的想法立碑的。

提供的信息等途径已确认身份的250名逝者。这座石碑被立于“日本人公墓”旁。公墓内埋葬了战败后在回国途中死亡的“开拓团”成员。众网友把这一事件称之为“中国式碑剧”。而方正县常务副县长洪振国则称,政府通过立碑,一方面是让来参观的日本人可以找到养父母的名字,另一方面也是为了方便中日后人了解真实的历史,感受中华民族“以德报怨”的胸怀,带着反省历史、祈愿和平的想法立碑的。

提供的信息等途径已确认身份的250名逝者。这座石碑被立于“日本人公墓”旁。公墓内埋葬了战败后在回国途中死亡的“开拓团”成员。众网友把这一事件称之为“中国式碑剧”。而方正县常务副县长洪振国则称,政府通过立碑,一方面是让来参观的日本人可以找到养父母的名字,另一方面也是为了方便中日后人了解真实的历史,感受中华民族“以德报怨”的胸怀,带着反省历史、祈愿和平的想法立碑的。

回国路程

1950年日本政府对中国东北的未归还者统计是26492人,1958年日本厚生劳动省特别调查结果显示,中国地区的未归还者还有22187人。 1959年日本政府公布了《关于未归还者的特别措施法》,将那些在居留在中国的未归还者,一律宣告为战时死亡,取消其户籍。 日本厚生劳动省在1985年3月制定实施了一套针对日本遗孤的“身份担保人制度”,规定即使是公费回国的日本遗孤家庭,必须征得其日本亲族的同意。然而由于各种原因,担保人往往拒绝做“身份担保人”。1989年,日本国会通过了《入境管理修订法》,规定遗华日侨归国之际,只有与日本本土人有血缘关系的嫡子才能够被带到日本,而那些被收养的遗华日侨的养子、继子则被排除在外。这就等于拆散了残留妇女在中国大陆所组成的家庭。由于十位日本残留妇女强行回国,被扣留在日本机场,引起了日本国内民众的注意和不满,迫于国内压力,1995年日本政府制定并实施了《中国残留邦人援助法》,日本遗孤的回国事业成为日本国家的责任。 据日本厚生劳动省提供的资料,从昭和47年至平成7年(1972~1995年),赴日定居的残留孤儿有2171人,携带配偶和子女人数达7801人。

政策核心

从1937年开始,20年内向东北移民百万户500万人。20年共分四期,每期5年,第一期1937~1941年,计划移民10万户(甲种移民6万户,乙种移民4万户);第二期1942~1946年,移民20万户(甲种移民12万户,乙种移民8万户);第三期1946~1951年,移民30万户(甲种移民14万户,乙种移民16万户);第四期1952~1956年,移民50万户(甲种移民18万户,乙种移民22万户)。其中甲种移民又称“集团移民”,系指由日本政府予以优厚补助并直接受理的移民。乙种移民又称“自由移民”,是指日本政府予以微薄补助、主要依靠民间实行的移民。

日本采取了“分村分乡”移民的形式,即把日本国内的一个村或乡作为“母村”,从中分出部分农户组成“开拓团”,移到东北后建立一个“分村”或“子村”。“分村分乡”逐渐成为日本向东北移民的主要方式,最后用这种方式组成的“开拓团”竟占总团数的95%。1937年,日本还制定了向东北输送“青少年义勇队开拓团”的计划。到1945年,日本向东北派遣义勇队队员86500人,共建立“开拓团”243个。本期共有85086户日本移民进入东北,没有完成第一期移民计划。太平洋战争爆发后,又制定了“满洲开拓第二期五年计划”,除补齐第一期没有完成的移民2万户外,还要再向东北移民20万户,此外还要移出“满蒙开拓青少年义勇军”3万人。但随着日本侵略战争的失败,到其战败,日本共向东北移民10万户,32万人,远远没有达到百万户500万人的计划。

日本采取了“分村分乡”移民的形式,即把日本国内的一个村或乡作为“母村”,从中分出部分农户组成“开拓团”,移到东北后建立一个“分村”或“子村”。“分村分乡”逐渐成为日本向东北移民的主要方式,最后用这种方式组成的“开拓团”竟占总团数的95%。1937年,日本还制定了向东北输送“青少年义勇队开拓团”的计划。到1945年,日本向东北派遣义勇队队员86500人,共建立“开拓团”243个。本期共有85086户日本移民进入东北,没有完成第一期移民计划。太平洋战争爆发后,又制定了“满洲开拓第二期五年计划”,除补齐第一期没有完成的移民2万户外,还要再向东北移民20万户,此外还要移出“满蒙开拓青少年义勇军”3万人。但随着日本侵略战争的失败,到其战败,日本共向东北移民10万户,32万人,远远没有达到百万户500万人的计划。

日本采取了“分村分乡”移民的形式,即把日本国内的一个村或乡作为“母村”,从中分出部分农户组成“开拓团”,移到东北后建立一个“分村”或“子村”。“分村分乡”逐渐成为日本向东北移民的主要方式,最后用这种方式组成的“开拓团”竟占总团数的95%。1937年,日本还制定了向东北输送“青少年义勇队开拓团”的计划。到1945年,日本向东北派遣义勇队队员86500人,共建立“开拓团”243个。本期共有85086户日本移民进入东北,没有完成第一期移民计划。太平洋战争爆发后,又制定了“满洲开拓第二期五年计划”,除补齐第一期没有完成的移民2万户外,还要再向东北移民20万户,此外还要移出“满蒙开拓青少年义勇军”3万人。但随着日本侵略战争的失败,到其战败,日本共向东北移民10万户,32万人,远远没有达到百万户500万人的计划。

日本采取了“分村分乡”移民的形式,即把日本国内的一个村或乡作为“母村”,从中分出部分农户组成“开拓团”,移到东北后建立一个“分村”或“子村”。“分村分乡”逐渐成为日本向东北移民的主要方式,最后用这种方式组成的“开拓团”竟占总团数的95%。1937年,日本还制定了向东北输送“青少年义勇队开拓团”的计划。到1945年,日本向东北派遣义勇队队员86500人,共建立“开拓团”243个。本期共有85086户日本移民进入东北,没有完成第一期移民计划。太平洋战争爆发后,又制定了“满洲开拓第二期五年计划”,除补齐第一期没有完成的移民2万户外,还要再向东北移民20万户,此外还要移出“满蒙开拓青少年义勇军”3万人。但随着日本侵略战争的失败,到其战败,日本共向东北移民10万户,32万人,远远没有达到百万户500万人的计划。

政策目的

日本向东北移民的政策,有其险恶的目的。最重要的是,日本想借此改变东北的民族构成,造成日本人在东北的人口优势,反客为主,霸占东北。

侵占中国土地

日本以“维持治安”为借口,将日本移民目的地宣布为“危险区”,将当地农民赶走了事。截至1943年,日本以这种方式逼迁中国农户40771户。到1945年日本战败投降时为止,日本通过伪满政府和“满拓”掠夺的土地高达3·9亿亩,是日本国内耕地面积(600万町步)的3·7倍。中国劳工受奴役

众多祖祖辈辈生活在东北大地上的中国农民被剥夺了他们赖以生存的土地,被迫给日本侵略者出卖廉价劳动力。1939年,伪三江省依兰县的“千振村”有日本移民348户1160人,而充当他们佃户和雇工的中国人有4379户25548人,朝鲜人有360户894人。另有许多失去土地的农民成了日本掠夺东北矿产资源的廉价劳动力。1941年,日本为掠夺珠河县土地,以“维持治安”为名,将县内所谓“危险地区”的600户农民迁到鹤岗煤矿充当苦工,许多人葬身矿井。开拓团也是受害者

虽然日本政府在1994年就已出台《中国残留孤儿战争支援法》并对二战遗孤进行援助,但即便是回国工作已达10年以上,每月也只能按规定领取4万至5万日元的养老金。这在高居世界消费水平前列的日本,根本不能够维持最低的生活支出。据日本厚生省统计,截至2001年8月,已经有2767人被确认为“战争遗孤”,其中1265人判明了身份。已归日本国永久居住的遗孤有2300多人,连带他们的直系亲属共有9000多人回到了日本。 2002年9月23日,600余名从中国回到日本的战争遗孤组成原告团,在日本东京都大田区民会馆举行“残留孤儿国家赔偿诉讼原告团结成总会暨誓师大会”,正式状告日本政府,要求日本政府就“弃民”政策作出反省和赔偿。遗留问题

日本遗孤

日本政府将日本遗孤分为两类,即“日本籍残留日本人”和“中国籍残留日本人”。前者是指现在拥有日本国籍,但在1945年9月2日以前来到中国大陆并在中国大陆定居,在1945年9月2日以前就拥有日本国籍的人;或者父母在1945年9月2日以前来到中国大陆,本人在中国大陆出生定居,直到现在仍然拥有日本国籍的人。后者是指1945年9月2日以前拥有日本国籍,现在拥有中国国籍,并且在1945年9月2日以前来到中国大陆并定居在中国大陆的人;或者父母在1945年9月2日以前来到中国大陆,本人在中国大陆出生成长并定居在中国大陆,现在拥有中国国籍的。 日侨中大部分都是日本国策移民计划的一员,目前还活着的:总人数在4000人以上,大部分都被遗弃在东北和内蒙古。

日侨中大部分都是日本国策移民计划的一员,目前还活着的:总人数在4000人以上,大部分都被遗弃在东北和内蒙古。

残留妇女

残留妇女是日本开拓团民的妻子、女儿和从日本派送到满洲的女学生和大陆新娘等。由于她们的丈夫和亲人大多在战争中自杀,战死,病死。大部分由于自愿或因为生存进入当地人的家庭,他们就以中国大陆的东北地区为家。后来一部分辗转回国。

相关百科

-

新款斯巴鲁BRZ上市 雪佛兰开拓者将推5款车型

2025-09-16 14:39:22 查看详情 -

雪佛兰开拓者正式上市 全新宝马7系/i7正式上市

2025-09-16 14:39:22 查看详情 -

1.5TD能量紫正式上市 雪佛兰开拓者将推5款车型

2025-09-16 14:39:22 查看详情 -

长城官方针对拖车钩断裂事件发表声明 进一步开拓海外市场

2025-09-16 14:39:22 查看详情 -

长城山海炮开启量产 共同开拓菲律宾市场

2025-09-16 14:39:22 查看详情 -

北京车展:长城炮两款特别版车型亮相 进一步开拓海外市场

2025-09-16 14:39:22 查看详情 -

长城汽车与中国移动达成战略合作 共同开拓菲律宾市场

2025-09-16 14:39:22 查看详情 -

长城汽车广州车展阵容曝光 进一步开拓海外市场

2025-09-16 14:39:22 查看详情 -

长城汽车蜂巢传动邳州基地投产 进一步开拓海外市场

2025-09-16 14:39:22 查看详情

求购

求购