- 人工染色体

人工染色体

概念

人工染色体指人工构建的含有天然染色体基本功能单位的载体系统。包括酵母人工染色体(YAC)、细菌人工染色体(BAC)、P1派生人工染色体(PAC)、哺乳动物人工染色体(MAC)和人类游离人工染色体(HAEC)。人工染色体为基因组图谱制作、基因分离以及基因组序列分析提供了有用的工具。

人工染色体指人工构建的含有天然染色体基本功能单位的载体系统。包括酵母人工染色体(YAC)、细菌人工染色体(BAC)、P1派生人工染色体(PAC)、哺乳动物人工染色体(MAC)和人类游离人工染色体(HAEC)。人工染色体为基因组图谱制作、基因分离以及基因组序列分析提供了有用的工具。

原理

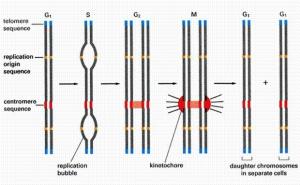

天然染色体基本功能单位包括复制起始点(replication origin)、着丝粒(centromere)和端粒(telomere)。复制起始点,保证了染色体复制,着丝粒保证了染色体分离,端粒封闭了染色体末端,防止粘附到其他断裂端,保证了染色体的稳定存在。

天然染色体基本功能单位包括复制起始点(replication origin)、着丝粒(centromere)和端粒(telomere)。复制起始点,保证了染色体复制,着丝粒保证了染色体分离,端粒封闭了染色体末端,防止粘附到其他断裂端,保证了染色体的稳定存在。

人们为了克隆大片段DNA,利用DNA体外重组技术分离了天然染色体的基本功能元件并将它们连接起来,从而构成了人工染色体。相比于其他复制子而言,染色体要大得多。

常用人工染色体

酵母人工染色体(YAC)

酵母人工染色体(YAC)是人工染色体中能克隆最大DNA片段的载体,可以插入100-2000kb的外源DNA片段。YAC是有酵母的自主复制序列、着丝点、四膜虫的端粒以及酵母选择性标记组成的酵母线性克隆载体。左臂含有端粒、酵母筛选标记Trp1、自主复制序列ARS和着丝粒,右臂含有酵母筛选标记Ura3和端粒,然后在两臂之间插入大片段DNA构成的。

优点

可以容纳更长的DNA片段,用较少的克隆就可以包含特定的基因组全部序列,从而保持了基因组特定序列的完整性,有利于物理图谱的制作。

缺点

(1)克隆外源基因易出现嵌合体。

(2)有些克隆不稳定。

(3)YAC克隆不容易与酵母自身染色体相分离。

应用领域

在染色体区带构建YAC重叠群,可以促进大规模基因组测序和致病基因的克隆。

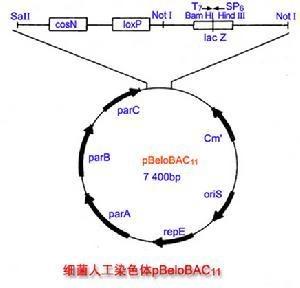

细菌人工染色体(BAC)

细菌人工染色体(BAC)是以细菌F因子为基础构建的细菌克隆载体。BAC克隆容量可以达300,可以通过电穿孔导入细菌细胞。

特点

拷贝数低,稳定,比YAC易分离。

P1派生人工染色体(PAC)

P1噬菌体载体是在P1噬菌体的基础上构建的克隆载体,用于克隆真核基因组DNA。

P1派生人工染色体(PAC)是将BAC和P1噬菌体载体二者优点结合起来的克隆体系,可以克隆100-300kb的外源DNA片段。

特点

(1)含有卡那霉素抗性基因,便于筛选。

(2)由于其在宿主细胞中以单拷贝的形式存在,避免了因多拷贝造成的不稳定。

哺乳动物人工染色体(MAC)

哺乳动物人工染色体(MAC)指从哺乳动物细胞中分离出复制起始区、端粒以及着丝粒构建而成的克隆载体。它可以克隆大于1000kb的外源DNA片段。

应用领域

(1)有丝分裂和减数分裂对DNA片段大小的定量分析。

(2)研究哺乳动物细胞中染色体功能。

(3)对复杂的基因做功能分析。

(4)用于体细胞基因治疗。

人类游离人工染色体(HAEC)

人类游离人工染色体(HAEC)是基于人类EB病毒而构建的环形DNA,含有EB病毒的复制原点(oriP)和潮霉素抗性基因。能以环形小染色体形式复制,并在有丝分裂中保持稳定。HAEC可能会成为基因治疗的重要载体

开始研究

2002年KurofwaY构建成功的转染色体牛,也是在利用构建人人工染色体技术形成的,HAC外周血淋巴细胞中的存留率为91%,远远高于HAC在鼠体内的存留率。

在1995年已利用STS构建了225个酵母人工染色体(YAC)连续克隆重叠群组成的、覆盖范围达整个人类基因组75%的第一代物理图谱。

因此到了1992年,Shizuya等发展了细菌人工染色体(BAC)作为构建基因组文库的载体,BAC质粒以大肠杆菌为宿主,克服了YAC载体的不足之处,同时BAC质粒外源插入片段可达150kb上,能满足物理图谱的构建、染色体的步查等基因组的研究,因而逐渐取代YAC载体成为基因组文库构建的首选载体。

1992年底,陈竺赴法国巴黎人类多态性研究中心拷贝酵母人工染色体基因文库(YAC文库)这是该中心在1992年人类基因组国际会议上宣布赠送给上海第二医科大学陈竺领衔的血液分子生物学实验室的,至此,中国成为世界上第四个拥有此国际最先进基因库的国家。

细菌人工染色体

1990年,科学家研究出细菌人工染色体;1990年,在人类基因组工程启动的同时,研究人员也开始研究如何制造高效稳定的大分子DNA载体—细菌人工染色体(BAC)载体。

1987年,Burke和lson以自主复制序列(ARS)着丝点序列(CEN)和端粒序列(TEL)为基础,加入可在大肠杆菌中行使功能的复制起点(ORI)以及在酵母细胞中的选择标记,成功地构建了酵母人工染色体(YAC)并以此作为克隆运载体与高分子量外源DNA连接,转化酵母细胞。

随着1983年Murray等将酵母菌染色体着丝粒、自主复制序列和端粒连接在一个载体上,构建了第一个酵母人工染色体(YAC)美国华盛顿大学Burke等构建了一个YAC载体,首次将人的DNA大片段插入YAc载体,并导入宿主菌一酵母菌,才使构建覆盖基因组的物理图谱和图位克隆基因成为可能。

自1983年由Murray等人首次成功构建了酵母人工染色体(YAC)以来,人工染色体的研究受到科学家们的广泛关注,并取得迅速发展,人工染色体在基因组分析,基因功能鉴定,基因治疗及染色体结构与功能关系的研究等方面具有重要意义。

酵母人工染色体构建成功

1983年。酵母人工染色体构建成功,14年后,第一个HAC的成功构建,被认为是基因治疗载体研究领域的重大突破。1980年,李炳林教授等用亚洲棉与比克氏棉进行杂交,得到异源二倍体杂种,经人工染色体加倍,获得可育的异源四倍体。

1974年所得214株绿色小苗,大多数生长健壮,经人工染色体加倍处理后,移栽于温室中,进行管理和观察,现生长良好,有18个株系已开花结实,已得种子近136粒。

1973年所得39株绿苗,有37株栽培长大,其中32株经人工染色体加倍处理后,有6株正常结实,共收获种子37粒,现已再次播种繁殖。

-

新款标致508谍照曝光 标致408渲染图曝光

2025-09-23 13:29:14 查看详情 -

东风标致新5008开启预售 标致408渲染图曝光

2025-09-23 13:29:14 查看详情 -

标致新408将于8月21日上市 标致408渲染图曝光

2025-09-23 13:29:14 查看详情 -

海外新款标致3008轿跑SUV渲染图 预计年内亮相

2025-09-23 13:29:14 查看详情 -

东风标致新408正式发布 标致408渲染图曝光

2025-09-23 13:29:14 查看详情 -

海外新款标致3008轿跑SUV渲染图 PHEV上市

2025-09-23 13:29:14 查看详情 -

海外新款标致3008轿跑SUV渲染图 标致新408假想图

2025-09-23 13:29:14 查看详情 -

标致408渲染图曝光 PHEV上市

2025-09-23 13:29:14 查看详情 -

标致新款3008假想图 标致408渲染图曝光

2025-09-23 13:29:14 查看详情 -

海外新款标致3008轿跑SUV渲染图 将于6月正式亮相

2025-09-23 13:29:14 查看详情

求购

求购