- 墨刑

墨刑

词语释义

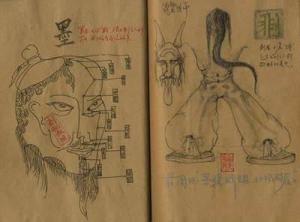

古代的一种刑罚。在犯人脸上或额上刺字,然后再涂上墨。 墨刑

墨刑

秦汉时的英布就因为受过黥刑而被称为“黥布”。唐朝时的上官婉儿因为得罪武则天而被黥面,在额上留下刺青,后来她仿效刘宋寿阳公主的梅花妆,在额上刺字的地方以梅花形为装饰(一说为黥面时刺成梅花形),显得格外妩媚,并为其他女性模仿,成为唐朝流行的化妆之一。在纹身的基础上,就发展出了墨刑,墨刑的特点一是继承了纹身时的疼痛感,二是有强迫性,三是带上了耻辱的痕迹。墨刑的产生时代也很早,早在尧舜时,三苗之君使用的五虐之刑,就包括黥面在内。《尚书·吕刑》载:“苗民弗用灵,制以刑,唯作五虐之刑曰法。杀戮无辜,爱始淫为劓、刖、椓、黥。”后传曰:“黥面。”又疏云:“黥面即墨刑也。”尧诛三苗,废“五虐”,改用“象刑”,就是给犯罪者穿上与常人不同得的衣服,以示惩罚,其中当受墨刑者要戴黑色的头巾。禹继尧舜之后开始使用肉刑,以后正式把墨刑定为五刑之一。

词语出处

墨刑最初,墨刑的施行方法是用刀刻人的皮肤,然后在刻痕上涂墨。《尚书·吕刑》篇中,“墨辟疑赦”一句后,孔安国传云“刻其颡而涅之曰墨刑”。《周礼·司刑》一节中“墨罪五百”一句后,郑玄注云:“墨,黯也,先刻其面,以墨窒之。言刻额为疮,墨窒疮孔,令变色也。”这对墨刑的做法,已解释得十分详细,即先用刀刻面,再涂上墨,伤口结为疮疤,墨堵住了疮孔,就使皮肤变色。《礼记·文王世子》篇注云,墨型和劓、刖等刑一样,“皆以刀锯刺割人体也”。《国语·鲁语》也曾说:“小刑用钻凿,次刑用刀锯。”墨刑为小刑,当是使用钻或凿为刑具。其他各书述及墨刑时都是说用刀刻。这些说明,墨刑在最初规定为刑罚的时候,施行时用刀,而不是后世才采用的针刺。墨刑虽是轻刑,但人的面部神经极为敏感,用刀在上面刻刺,也是十分残酷的,而且,有的人还会因为伤口感染而带来生命危险。

墨刑最初,墨刑的施行方法是用刀刻人的皮肤,然后在刻痕上涂墨。《尚书·吕刑》篇中,“墨辟疑赦”一句后,孔安国传云“刻其颡而涅之曰墨刑”。《周礼·司刑》一节中“墨罪五百”一句后,郑玄注云:“墨,黯也,先刻其面,以墨窒之。言刻额为疮,墨窒疮孔,令变色也。”这对墨刑的做法,已解释得十分详细,即先用刀刻面,再涂上墨,伤口结为疮疤,墨堵住了疮孔,就使皮肤变色。《礼记·文王世子》篇注云,墨型和劓、刖等刑一样,“皆以刀锯刺割人体也”。《国语·鲁语》也曾说:“小刑用钻凿,次刑用刀锯。”墨刑为小刑,当是使用钻或凿为刑具。其他各书述及墨刑时都是说用刀刻。这些说明,墨刑在最初规定为刑罚的时候,施行时用刀,而不是后世才采用的针刺。墨刑虽是轻刑,但人的面部神经极为敏感,用刀在上面刻刺,也是十分残酷的,而且,有的人还会因为伤口感染而带来生命危险。

在墨刑之中还有“幭”与“黜”的区别。幭指在颧骨处刺刻涂墨,并在头上蒙黑巾,受刑者不仅失去奴隶主基层政权官吏的身份,而且成为罪奴。黜指仅刺刻涂墨,不蒙黑巾,受刑者只罢免职务,不成罪奴。西周刑法规定“墨罪五百”,即列举应处以墨刑的罪状有五百条之多。《尚书·吕刑》篇亦云:“墨罚之属千。”可见,当时的刑罚是很严厉的,民众稍有小过黥面

历史发展

周代时期

据《周礼·掌戮》载,周代,奴隶主贵族常用黥面者作守门人,即“墨者使守门”。因为这些人的脸上带有耻辱的标记,走到哪里都会被认出来,所以他们一般都不会逃跑。而且,黥面者的四肢都是健全的,不影响劳作。

各国常使用黥面的囚徒去做各种苦役。战国时秦称墨刑为黥刑,秦国商鞅变法时,有一次太子犯法,不便加刑,商鞅便把太子的师傅公孙贾黥面,以示惩诫。

秦代时期

公元前213年,丞相李斯奏请焚烧《诗》《书》等书籍,规定说,如果命令下达之后三十天内不烧者,要“黥为城旦”,即刺面后罚作一大早就起来修护城墙的苦役工。当时,“黥京城旦”成为一项比较固定的处罚犯人的措施。这样的犯人遍布全国各地。秦末农民大起义的队伍中,有许多是受过黥面之刑的囚徒。

汉初被刘邦封为淮南王的英布,年轻时也曾因小罪被黥面。据《史记》载,黥布是六县人,姓英。秦朝时是个平民。少年时期,有位客人给他看相说:“将受刑以后封王。”到了壮年时期,因犯法,而受黥刑。黥布高兴地笑着说:“有人察看我的相貌说,受刑以后封王,就是这样吧!”听到他说这话的人,都滑稽地嘲笑他。黥布定罪后被送到骊山,骊山的刑徒有几十万人,黥布跟其中的头目、豪杰都有来往,终于率领那一班人逃到长江一带,成了一群盗贼。后来,英布归顺刘邦,汉初被封为淮南王。对此,清代《坚瓠续集》卷四《孙膑黥布》中说:“汉淮南王黥布,姓英,黥非姓也。布尝坐法黥,故人称曰黥布。黥乃墨刑在面之名,《韵会》以黥为姓,误矣。”

汉代时期

汉初刑法沿袭秦制,仍使用黥面之刑。《汉书·刑法志》规定“墨罪五百”,条款数目同周初一样。公元前167年,汉文帝刘恒下诏废除肉刑,规定将当受黥面之刑者,男子改为剃去头发、颈上戴着铁制的刑具,去做为期四年的“城旦”苦役;女子去做为期四年的捣米的苦役。此后直至汉末,黥面未再实行。但在汉代时,匈奴曾规定,汉朝的使节如果不以墨黥面,不得进入他们的单于所居住的穹庐。有一次,王乌充任汉朝使节,出使匈奴时就顺从了他们的规矩,单于大喜,同意让匈奴的太子到汉朝作人质,请求与汉和亲。有人说,匈奴的这种规定是他们的一种习俗,只是用墨画在脸上,象征性地表示黥面,并非真的用刀刻割皮肉。这事实上是原始纹身习俗的一种变异。

晋代时期

随着某些肉刑的恢复,黥面也重新被采用。据《酉阳杂俎》载,晋代规定,奴婢如果逃亡,抓回来之后要黥其两眼上方,并加铜青色;如果第二次逃跑,再黥两颊;第三次逃跑,黥两眼下方。上述三处,施行时都要使黥长一寸五分,宽五分。

南北朝时期

《酉阳杂俎》中还记述了这样一则故事,证明黥痕可以深深印到人的骨头上。唐代贞元年间,段成式的从兄经过一个叫黄坑的地方,他的随从拾取死人的头颅骨,打算用它配药,看见一片骨头上有“逃走奴”三个字的痕迹,色如淡墨。段成式判断这是古时被黥面的人的头骨,而且很可能就是晋代逃亡过的奴婢的遗骨。

据《南史·宋明帝纪》载,468年,宋明帝刘彧颁行黥刑和刖刑的条律,规定对犯有劫窃官仗、伤害吏人等罪者,要依旧制论斩;若遇赦令,改为在犯人两颊黥上“劫”字,同时割断两脚筋,发配边远军州;若是五人以下结伙以暴力夺取他人财物者,也同样处罚。另据《隋史·刑法志》载,502年,梁武帝萧衍又颁定黥面之刑。黥面的施行方法,大概不是用刀刻,而是用针刺。如果犯有抢劫罪应当斩首而遇赦者,要黥面为“劫”字。这种刑罚实行的时间不长,515年即予以废除。

隋唐五代十国

五代后晋石敬瑭滥用峻刑酷法,恢复黥刑,改称刺字,并与流刑结合使用,称为刺配,沿用至清。

宋元时期

黥面之刑一律改用针刺,因而又称为黥刺。对此,《宋史·刑法志》中有明确记载。北宋时还规定,犯人的罪状不同,刺的位置及所刺的字样排列的形状也有区别。凡是盗窃罪,要刺在耳朵后面;徒罪和流罪要刺在面颊上或额角,所刺的安排列成一个方块;若为杖罪,所刺的字排列为圆形,三犯杖刑移于面,径不过五分。

凡是犯有重罪必须发配远恶军州的牢城营者,都要黥面,当时称为刺配。北宋名臣狄青年轻时也曾被刺配,后来显贵,仍保留着刺的印记,不愿除掉它。直到南宋时,刺配的做法都是很常见的。

辽代刑法也有黥刺,和北宋的施行方法相同。据《辽史·刑法志》载,辽代墨刑也是用针刺,但刺的位置不完全一样。1033年,辽兴宗耶律宗真规定,对判为徒刑的犯人,要刺在颈部。奴婢私自逃走被抓回,如果他(她)同时盗窃了主人的财物,主人不得黥刺其面,要刺在他(她)的颈或臂上。犯有盗窃罪的,第一次犯刺右臂,第二次犯刺左臂,第三次犯刺脖颈的右侧,第四次犯刺脖颈的左侧,如果第五次再犯,就要处死。辽代其他刑罚非常残酷,唯独黥面之刑比前代要宽大一些。

《金支·刑法志》称金代规定犯有盗窃罪且赃物在十贯以上五十贯以下者要处以徒刑,同时刺字于面部,赃物在五十贯以上者要处死。元代仿照宋、金的有关法律,对盗窃罪要予以刺字,并同时施加杖刑,刺的方法和仗的数目有非常详细的条款。《元典章·刑部·强窃盗》则规定,汉人、南人犯盗窃罪者,初犯刺左臂,再犯刺右臂,三犯刺颈项,蒙古人有犯不刺。另外,对什么情况下免刺、什么情况下已经刺过仍要补刺等等,也都有具体的规定。

明代时期

明代关于黥刑的法律,与宋元大同小异,但使用的范围更狭窄一些。明初朱元璋于1397年五月在御制《大明律序》中规定,“除党逆家属”外“俱不黥刺”,即谋反叛逆者的家属及某些必须刺字的犯人予以刺字,其他各类犯人一律不再用宋代那种刺配的方法。另外,对于盗窃犯,初犯者要在右小臂上刺“窃盗”二字,再犯者刺左小臂,第三次犯者要处以绞刑,对于白昼抢劫他人财物者,要在右小臂上刺“抢夺”二字,如果再犯抢夺罪者,照例在右小臂上重刺。情节比较轻微的偷摸都勿须刺字。明代的法律中对免刺、补刺的规定也有明确的条文。

清代时期

清代的黥刑主要施用于奴婢逃跑,而且常和鞭刑并用,称为鞭刺。

据《大清金典》载,1654年,朝廷议准,对于逃亡的奴婢凡是七十岁以上、十三岁以下者要免予鞭刺。1656年又规定,犯盗窃罪者也要刺字。1665年规定,对逃亡的奴婢的刺字不再刺在面部,和盗窃罪一样都刺小臂。第二年又下令说,如果逃亡者改刺小臂,这样逃亡者越来越多,无法稽查,因此仍旧改为刺面。1673年诏令,凡是七十岁以上、十五岁以下的逃亡者要免予鞭刺,如果是夫带妻逃、或父带女逃、或子带母逃者,妇女免予鞭刺,如果是妇女单独逃亡者不能免除。这样的规定,说明清代奴婢的处境悲惨,而且逃亡现象严重,同时说明统治者对逃亡者的镇压也非常严厉。并且,清代法定满人轻囚不刺,重囚刺臂,汉人一律刺面。刺臂在腕之上,肘之下;刺面在鬓之下,颊之上,大小一寸五分见方,面阔一分半。罪名与发配地点分刺在左右两颊。清代狱吏以刺字代替公文,常有公文应改而所刺墨字无法涂改的情况出现。清末法制改革,始将刺字废止。纵观各代实行黥刑的历史,古时刀刻法的黥面变为宋、元、明、清的刺字,虽然残酷的程度是在逐渐减弱,但是对受刑者的人格污辱则丝毫未变。

纵观各代实行黥刑的历史,古时刀刻法的黥面变为宋、元、明、清的刺字,其残酷的程度应该说是在逐渐减弱。

黥刑作为一种刑罚制度,同人类的刺面纹身的习俗有密切的关系。世界上各民族在人类社会的早期大都有刺面纹身的历史,具体做法是用刀刻或针刺皮肉,和刑罚的黥面一样,也必然有疼痛的感觉,因而它也具有一定的野蛮性和残酷性。产生刺面纹身现象的社会因素和人类的心理因素比较复杂,主要的是由于原始的自我美化意识和图腾崇拜意识的作用,刺面纹身者所雕刺的内容主要是人们喜爱的象征美丽、勇敢或吉祥的文字和图象。黥面之刑是将刺面纹身的残酷性的一面加以发展,用作惩罚罪人的手段,它给罪人身体留下的是表示耻辱的标记,既给犯罪者造成精神的压力,也对其他人起着警戒和震慑的作用。黥刑和刺面纹身的目的虽然不同,但它们都是人类社会早期阶段共同的社会文化心态的反映。

士兵沿用

墨刑士兵黥面之制,始于唐朝末年,盛行与五代十国时期。直到南宋以前,许多士兵,还在额上,双颊或手碗,臂膀等处刺字或雕镂墨纹。这种现象在中国历史上流行了300多年。唐末,藩镇割据,争战不息。当时,背叛农民起义军,投靠朝廷而成为主宰朝政的大军阀朱温,执行一种特别残酷的军纪,“凡将校有战没者,所部兵悉斩之,谓之拔队斩”。其结果是士卒“多亡逸,不敢归”,面对部众瓦解之势,朱温恼羞成怒,下令军中士兵每人皆在脸上刻字,记上所在军队的称号,并设立关卡检验盘查,凡潜逃军士,一旦被执,就将以脸上的记号送原单位处死。即令是能逃回老家,因黥面为记,乡里怕连坐也不敢收留。

墨刑士兵黥面之制,始于唐朝末年,盛行与五代十国时期。直到南宋以前,许多士兵,还在额上,双颊或手碗,臂膀等处刺字或雕镂墨纹。这种现象在中国历史上流行了300多年。唐末,藩镇割据,争战不息。当时,背叛农民起义军,投靠朝廷而成为主宰朝政的大军阀朱温,执行一种特别残酷的军纪,“凡将校有战没者,所部兵悉斩之,谓之拔队斩”。其结果是士卒“多亡逸,不敢归”,面对部众瓦解之势,朱温恼羞成怒,下令军中士兵每人皆在脸上刻字,记上所在军队的称号,并设立关卡检验盘查,凡潜逃军士,一旦被执,就将以脸上的记号送原单位处死。即令是能逃回老家,因黥面为记,乡里怕连坐也不敢收留。

另一军阀刘仁恭,在对待士兵方面,却和朱温有相同的手段。刘屡被朱打败,丧师减员严重,于是在唐天佑三年七月,规定在其控制地区卢龙镇(治幽洲,今北京)境内。凡男子15岁以上,70以下都得当兵,当兵者都得在脸上刻,“定霸都”三字(都,在唐末五代期间军队的一种称号)关佐则刺“一心事主”不刻在脸上而刻在手臂上。

中国至迟在春秋时期就有了黥刑。黥刑一般是刻纹,而不是刺字。汉文帝时一度废除黥刑以剃光头来代替这种刑法。南朝梁武帝时规定“劫,身皆斩,妻子补兵;遇赦,降死,黥面为劫字”,把黥刑只当作轻刑而已。黥刑不仅官方有禁不绝,甚至私刑中也用。

黥面成为定制后,凡被招募入伍者,先要被察视体格是否强壮,动作是否敏捷,考选合格,脸上刺字后,才算有了军籍。而应选入军籍者,较多还是自愿的。士卒有的更愿黥面以示效命决心。唐末郓洲(治今山东郓城)军阀朱瑾,为了对付朱温的大举进攻选募骁勇壮汉数百人入伍。黥双雁于额,号称“雁子都”。朱温针锋相对,临战前也招选亡命之徒组成一队,取名“落雁都”。以其子朱汉宾为指挥者,得外号“朱落雁”。后周世宗柴荣即位后,于公元955年派兵攻后蜀,蜀军迎战者被黥面,呈斧形,号称破柴都。斧能劈柴,柴与柴姓谐音,寓意必胜柴军。

长期的黥面经验积累,使人们逐渐掌握了刺字技巧和现字,褪字的方法。北宋枢密使狄青,当士兵时曾黥面,成为统兵大将后,仁宗皇帝甚为器重,要他敷药以褪脸上的字,被狄青谢决。愿以面涅与士兵共勉。他还“以酒灌面,使其文显”。

南宋士兵刺字,常常作为骁勇的标志,最著名的是八字军。名将王彦率岳飞等将士7000多人大破金军,后受挫退守太行山。王部将士为表示抗金决心,“相率刺面,作赤心报国,誓杀金贼”。这支队伍以刺字为荣,相互激励,迅速发展到10多万人。

黥面,后来逐渐发展为黥臂膀,黥手背。南宋隆兴元年九月,孝宗“诏诸洲招募水手,于手上刺某州水军字,以革冒代之弊”。军士刺字又成了检验员额,管理部伍的一种手段。

求购

求购