- 拾穗者

拾穗者

作品内容

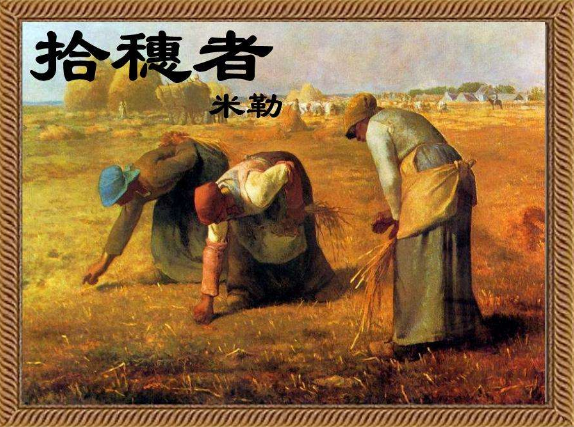

拾穗者(3)《 拾穗》(Des glaneuses)是法国 巴比松派画家让-弗朗索瓦·米勒最著名的作品之一,绘于1857年,目前则存放在巴黎的奥塞美术馆中[3]。

拾穗者(3)《 拾穗》(Des glaneuses)是法国 巴比松派画家让-弗朗索瓦·米勒最著名的作品之一,绘于1857年,目前则存放在巴黎的奥塞美术馆中[3]。

创作背景

米勒于1857年完成的《拾穗者》,本来是一幅描写农村夏收劳动的一个极其平凡的场面,可是它在当时所产生的艺术效果,却远不是画家所能意料的。 这幅画原来的题目是《八月》。表现的是一个欢乐的夏收场面,但由于画家的现实主义手法,使富饶美丽的农村自然景色与农民的辛酸劳动形成了对比。接近米勒的几位社会活动家看到了这幅画中可贵的真实,建议画家修改构图。在他们的鼓励下米勒渐渐改变人物,直至最后前景上只剩下三个拾穗粒的农妇形象。热烈繁忙的夏收场面却被推到背景的最远处。这一修改,竟使作品产生了惊人的社会效果。在被法国革命风暴席卷过的巴黎,一幅画、一篇文章往往会被从中附会出政治色彩。事实上,艺术的社会效果并不始终和画家的创作意图相一致。米勒的农村风景画从不寄予任何社会改革的愿望。但他的画常常被热心者用来鼓吹新政治,尤其在法国七月革命和欧洲1848年革命之后,作为宣传民主的象征,米勒的地位突然显著起来了,甚至被人们奉为社会的先知。在70年代以前,法国的农村还处在封建宗法制度下。农民对城市里发生的革命事件是淡漠的。他们对新事物并不很敏感,加上他们繁重的农业劳动,生活艰苦,自卫能力很弱,所以对巴黎倏忽出现的政治风暴是取观望态度的[4] 。

起源

拾穗者(3) 拾穗一词渊源于旧约圣经,指农民需让贫苦人捡拾收割后遗留穗粒以求温饱,而该画除了描绘3名农妇在金黄色麦田捡拾麦穗情景外,其金黄阳光、弯腰等细节,另外呈现“英雄史诗般的崇高意境”。

拾穗者(3) 拾穗一词渊源于旧约圣经,指农民需让贫苦人捡拾收割后遗留穗粒以求温饱,而该画除了描绘3名农妇在金黄色麦田捡拾麦穗情景外,其金黄阳光、弯腰等细节,另外呈现“英雄史诗般的崇高意境”。

灵感

拾穗者 米勒生长于诺曼底的农场,本图是他在35岁左右以前尚找不到艺术方向的苦斗时代之代表作。他讨厌巴黎疯狂似的气氛及噪音,他在《拾穗》之中初次使用写实主义的手法,其简洁扎实的素描功力,及风景处理上对于不必要部份的省略之点特别引人注目。马车、马、房子、树木、杂草等的背景及其间所见的小人影乃是此一广大的劳动场面所不可或缺的成份。在米勒的作品中常以人物为中心,这一点异乎经常听懂﹝森林语言﹞的其他巴比仲派画家。其后梵高还临摹过米勒的作品。 作品名称 拾穗 作者姓名 法郎斯瓦‧米勒 创作年代 1857年 使用素材 画布油画 作品大小 83x111厘米 作品注解 【谁是米勒啊!】

拾穗者 米勒生长于诺曼底的农场,本图是他在35岁左右以前尚找不到艺术方向的苦斗时代之代表作。他讨厌巴黎疯狂似的气氛及噪音,他在《拾穗》之中初次使用写实主义的手法,其简洁扎实的素描功力,及风景处理上对于不必要部份的省略之点特别引人注目。马车、马、房子、树木、杂草等的背景及其间所见的小人影乃是此一广大的劳动场面所不可或缺的成份。在米勒的作品中常以人物为中心,这一点异乎经常听懂﹝森林语言﹞的其他巴比仲派画家。其后梵高还临摹过米勒的作品。 作品名称 拾穗 作者姓名 法郎斯瓦‧米勒 创作年代 1857年 使用素材 画布油画 作品大小 83x111厘米 作品注解 【谁是米勒啊!】

在西元1830年左右,有一群画家聚集在法国枫丹白露森林边的巴比松村,他们追求一种伟大的自然主义,其中有一位画家名叫‘法郎斯瓦‧米勒’,本身也是出身农家子弟,因此他画了这幅世界知名的‘拾穗’。他是十九世纪最著名的乡间生活画家,他绘画的风格看起来简单平淡,但是却将平凡的事物赋予一种伟大尊严的美感。

【喔!他们在田里做什么呢?】

这些农妇们在一片金黄色的稻田里,低着头勤劳的捡拾著收割完剩下的麦穗,每个人手上抓着一小捆的麦穗,穿着粗布衣裳。远处农夫们忙着将一堆堆的麦子装上拖车,大大小小高高低低的人与麦子,感觉上富有一种节奏美。在金黄色的阳光照耀下,人们忙碌的工作著,米勒这幅‘拾穗’表现了一种极自然又简朴的田园之美。

理解

拾穗者(3) 米勒在巴黎贫困潦倒,亡妻的打击和穷困压得他透不过气来。为了生存,他用素描去换鞋子穿,用油画去换床睡觉,还曾为接生婆画招牌去换点钱,为了迎合资产者的感官刺激,他还画过庸俗低级的裸女。有一次他听到人们议论他说:“这就是那个除了画下流裸体、别的什么也不会画的米勒。”这使他伤透了心。从此他下决心不再迎合任何人了,坚决走自己的艺术道路[5]。

拾穗者(3) 米勒在巴黎贫困潦倒,亡妻的打击和穷困压得他透不过气来。为了生存,他用素描去换鞋子穿,用油画去换床睡觉,还曾为接生婆画招牌去换点钱,为了迎合资产者的感官刺激,他还画过庸俗低级的裸女。有一次他听到人们议论他说:“这就是那个除了画下流裸体、别的什么也不会画的米勒。”这使他伤透了心。从此他下决心不再迎合任何人了,坚决走自己的艺术道路[5]。

价值影响

拾穗者(3)在这幅《拾穗者》刚刚创作出来的时候,仅是它的题材本身,就足以引发一场革命。作品在沙龙展出后,立即引起了舆论界的广泛关注。一些评论家认为米勒带有明显的政治意图,画面上农民的劳作传达了他们生活的艰辛,而将这样的作品拿到巴黎的沙龙里展出,无疑是底层民众对上流阶层的挑战和呼声。有人讥讽米勒的作品中暗含着农民的暴力革命。面对种种过激的评价,米勒在一封书信中为自己的艺术作了辩护,有人说米勒否定乡村的美丽景色,可在他而言,在乡村发现了比它更多的东西——永无止境的壮丽;看到了基督谈到过的那些小花,所罗门在他极荣华的时候,他所穿戴的还不如那山林间的一朵百合花呢!米勒相信,艺术是一种爱的使命,而不是恨的使命。当他表现穷人的痛苦时,并不是向富人阶级煽起仇恨。他所要做的,只是尽力弄懂如何用平凡细微的东西去表现崇高的思想,因为那里才蕴藏着真正的力量。而要将这一切和谐、自然地表现出来,不仅需要画家的眼睛和手,更需要他的整个身心[5]。米勒的一位艺术辩护人朱理·卡斯塔奈里曾这样来描述这幅画:“现代艺术家相信一个在光天化日下的乞丐的确比坐在宝座上的国王还要美。这幅油画,使人产生可怕的忧虑,它不像库尔贝的某些画那样,成为激昂的政治演说或者社会论文,它是一件艺术品,非常之美而单纯,独立于议论之外。它的主题非常动人,精确;但画得那样坦率,使它高出于一般党派争论之上,从而无需撒谎,也无需使用夸张手法,就表现出了那真实而伟大的自然篇章,犹如荷马和维吉尔的诗篇。” [6]

拾穗者(3)在这幅《拾穗者》刚刚创作出来的时候,仅是它的题材本身,就足以引发一场革命。作品在沙龙展出后,立即引起了舆论界的广泛关注。一些评论家认为米勒带有明显的政治意图,画面上农民的劳作传达了他们生活的艰辛,而将这样的作品拿到巴黎的沙龙里展出,无疑是底层民众对上流阶层的挑战和呼声。有人讥讽米勒的作品中暗含着农民的暴力革命。面对种种过激的评价,米勒在一封书信中为自己的艺术作了辩护,有人说米勒否定乡村的美丽景色,可在他而言,在乡村发现了比它更多的东西——永无止境的壮丽;看到了基督谈到过的那些小花,所罗门在他极荣华的时候,他所穿戴的还不如那山林间的一朵百合花呢!米勒相信,艺术是一种爱的使命,而不是恨的使命。当他表现穷人的痛苦时,并不是向富人阶级煽起仇恨。他所要做的,只是尽力弄懂如何用平凡细微的东西去表现崇高的思想,因为那里才蕴藏着真正的力量。而要将这一切和谐、自然地表现出来,不仅需要画家的眼睛和手,更需要他的整个身心[5]。米勒的一位艺术辩护人朱理·卡斯塔奈里曾这样来描述这幅画:“现代艺术家相信一个在光天化日下的乞丐的确比坐在宝座上的国王还要美。这幅油画,使人产生可怕的忧虑,它不像库尔贝的某些画那样,成为激昂的政治演说或者社会论文,它是一件艺术品,非常之美而单纯,独立于议论之外。它的主题非常动人,精确;但画得那样坦率,使它高出于一般党派争论之上,从而无需撒谎,也无需使用夸张手法,就表现出了那真实而伟大的自然篇章,犹如荷马和维吉尔的诗篇。” [6]

艺术鉴赏

拾穗者《拾穗者》是最能够代表米勒风格的一件作品,它没有表现任何戏剧性的场面,只是秋季收获后,人们从地里拣拾剩余麦穗的情景。画面的主体不过是三个弯腰拾麦穗的农妇而已,背景中是忙碌的人群和高高堆起的麦垛。这三人与远处的人群形成对比,她们穿着粗布衣衫和笨重的木鞋,体态健硕,谈不上美丽,更不好说优雅,只是谦卑地躬下身子,在大地里寻找零散、剩余的粮食。然而,这幅内容朴实的画作却给观众带来一种不同寻常的庄严感。米勒一般采用横的构图,让纪念碑一般的人物出现在前景的原野上。

拾穗者《拾穗者》是最能够代表米勒风格的一件作品,它没有表现任何戏剧性的场面,只是秋季收获后,人们从地里拣拾剩余麦穗的情景。画面的主体不过是三个弯腰拾麦穗的农妇而已,背景中是忙碌的人群和高高堆起的麦垛。这三人与远处的人群形成对比,她们穿着粗布衣衫和笨重的木鞋,体态健硕,谈不上美丽,更不好说优雅,只是谦卑地躬下身子,在大地里寻找零散、剩余的粮食。然而,这幅内容朴实的画作却给观众带来一种不同寻常的庄严感。米勒一般采用横的构图,让纪念碑一般的人物出现在前景的原野上。

三个主体人物分别戴着红、蓝、黄色的帽子,衣服也以此为主色调,牢牢吸引住观众的视线。她们的动作富于连贯性,沉着有序,布置在画面左侧的光源照射在人物身上,使她们显得愈发结实而有忍耐力。或许长时间的弯腰劳作已经使她们感到很累了,可她们仍在坚持。尽管脸部被隐去了,而她们的动作和躯体更加富于表情——忍耐、谦卑、忠诚。除了17世纪的荷兰画家维米尔,还没有人能够像米勒这样,以凝重质朴,造型简约的概括力,来极富表现力地塑造平凡人物。他表现的是人和大地的亲密关系,是史诗所不能达到的质朴平凡。从这三个穿着粗布衣衫和沉重木鞋的农妇身上感到一种深沉的宗教情感,在生存面前,人类虔诚地低下他们的头。虽然远处飞翔的鸟儿依旧烘托出田园诗般的意境,但人类凝重的身躯似乎预示着生存的重压。正是这种宗教般的感情使《拾穗者》超越了一般的田园美景的歌颂,而成为一幅人与土地、与生存息息相关的真正伟大的作品。

作品评价

法国文学家罗曼·罗兰:米勒画中的三位农妇是法国的三位女神[7]。

法国艺术评论家朱理·卡斯塔奈里:现代艺术家相信一个在光天化日下的乞丐的确比坐在宝座上的国王还要美;当远处主人满载麦子的大车在重压下呻吟时,我看到三个弯腰的农妇正在收获过的田里捡拾落穗,这比见到一个圣者殉难还要痛苦地抓住我的心灵。这幅油画,使人产生可怕的忧虑。它不像库尔贝的某些画那样,成为激昂的政治演说或者社会论文,它是件艺术品,非常之美而单纯,独立于议论之外。他的主题非常动人,精确;但画得那样坦率,使它高出于一般党派争论之上,从而无需撒谎,也无需使用夸张手法,就表现出了那真实而伟大的自然篇章,犹如荷马和维吉尔的诗篇[8]。

重要展览

2012年11月16日,《米勒、库尔贝和法国自然主义:巴黎奥赛博物馆珍藏》在上海中华艺术宫进行展览,其中,米勒的代表作品《拾穗者》在此次展览中展出[9]。

作者介绍

让·弗朗索瓦·米勒(3) 让·弗朗索瓦·米勒Jean-Francois Millet (1814-1875年) 是19世纪法国杰出现实主义画家,以描绘农村主题见长,他创作的作品以描绘农民的劳动和生活为主,具有浓郁的农村生活气息。米勒出生于诺曼底的一个农民家庭,在瑟堡接受了最早的艺术启蒙教育。1873年,他来到巴黎,受教于德拉罗什画室,并在卢浮宫研究学习历代大师的作品。1848年,他的作品《簸谷者》在沙龙展出。1849年,他定居于巴黎东南郊外的巴比松农村。在以后的27年里,他创作了一系列以农民的生活和劳动为主题的作品。代表作品有:《播种者》、《拾穗者》、《晚钟》、《喂食》、《慈母的爱》、《倚锄的人》、《牧羊女》等。米勒在“巴比松画派”中具有深远的影响力。他的艺术语言承继了西方艺术的传统,尤其受曼特尼亚、普桑和米开朗基罗的影响甚大。其画风凝重质朴,造型简约。

让·弗朗索瓦·米勒(3) 让·弗朗索瓦·米勒Jean-Francois Millet (1814-1875年) 是19世纪法国杰出现实主义画家,以描绘农村主题见长,他创作的作品以描绘农民的劳动和生活为主,具有浓郁的农村生活气息。米勒出生于诺曼底的一个农民家庭,在瑟堡接受了最早的艺术启蒙教育。1873年,他来到巴黎,受教于德拉罗什画室,并在卢浮宫研究学习历代大师的作品。1848年,他的作品《簸谷者》在沙龙展出。1849年,他定居于巴黎东南郊外的巴比松农村。在以后的27年里,他创作了一系列以农民的生活和劳动为主题的作品。代表作品有:《播种者》、《拾穗者》、《晚钟》、《喂食》、《慈母的爱》、《倚锄的人》、《牧羊女》等。米勒在“巴比松画派”中具有深远的影响力。他的艺术语言承继了西方艺术的传统,尤其受曼特尼亚、普桑和米开朗基罗的影响甚大。其画风凝重质朴,造型简约。

1849年巴黎流行黑热病,他携家迁居到巴黎郊区枫丹白露附近的巴比松村,这时他已35岁。在巴比松村他结识了科罗、卢梭、特罗容等画家,在这个穷困闭塞的乡村,他一住就是27年之久。米勒对大自然和农村生活有一种特殊的深厚感情,他早起晚归,上午在田间劳动,下午就在不大通光的小屋子里作画,他的生活异常困苦,但这并没有影响他对艺术的酷爱和追求,他常常由于没钱买颜料就自己制造木炭条画素描。他爱生活、爱劳动、爱农民,他曾说过:“无论如何农民这个题材对于我是最合适的。”于是,以卢梭、狄亚纪要普勒、科罗和米勒为主要成员的、在欧洲美术史上声名卓着的“巴比仲画派”就这样形成了。此后的27年,是米勒一生中创作最为丰富的时期。许多法国人民家喻户晓的名画作品《播种者》( 1850 )、 《牧羊女》 (1852)、《拾穗者》 (1857)、 《晚钟》(1859)、《扶锄的男子》 (1863)、 《喂食》 (1872)、 《春》 (1873)等等,都是在这里完成的。他从不虚构画面的情景,每一幅画都是从耕耘着、放牧、劳动着、生活着的法国农民的真实生活中来的。 拾穗者(3)

拾穗者(3)

作品藏处

拾穗者(3) 巴黎三大艺术博物馆,卢浮宫、奥赛和蓬皮杜,分别展出了不同时期的艺术作品,卢浮宫盛名之下自然不必说,蓬皮杜因为总统的名字一般人总也有点印象,奥赛在中国的知名度恐怕不及这两个,但奥赛却享有“欧洲最美的博物馆’的美誉,而且,这是一座由老火车站改建的博物馆,在世界上也很少见的。

拾穗者(3) 巴黎三大艺术博物馆,卢浮宫、奥赛和蓬皮杜,分别展出了不同时期的艺术作品,卢浮宫盛名之下自然不必说,蓬皮杜因为总统的名字一般人总也有点印象,奥赛在中国的知名度恐怕不及这两个,但奥赛却享有“欧洲最美的博物馆’的美誉,而且,这是一座由老火车站改建的博物馆,在世界上也很少见的。

奥赛博物馆坐落在塞纳河左岸,和卢浮宫隔河相对,里面主要陈列了19世纪中叶到20世纪初的绘画雕塑装饰等艺术作品,在时间上衔接了卢浮宫的古代艺术和蓬皮杜艺术中心的现代艺术。提到卢浮宫,一定会想到蒙娜丽莎;提到蓬皮杜,奇形怪状的钢铁建筑就会浮现在脑海;而奥赛是印象派的大本营。这里最大的特点就是陈列了世界上数量最多的印象派作品,莫奈、德加、塞尚、梵高、雷诺阿,这些耳熟能详的艺术家的画作真迹,米勒作品《拾穗》,旧约圣经故事,描绘穷人为了生存捡拾别人收割后的麦穗,我记得以前美术课本上大肆宣扬的是其阶级意义。现在看几个人物的动作细节也许才是这幅作品的灵魂。

-

广州市穗华职业技术学校

2025-09-21 05:25:17 查看详情

求购

求购