- 黄花岗七十二烈士

黄花岗七十二烈士

历史背景

1894年兴中会成立之后,孙中山先生就把武装起义作为改变社会性质的主要手段,策划了广州起义和惠州起义。

1905年中国同盟会成立以后,孙中山先生连续在广东和西南地区策划了多次武装起义。

1910年广州新军起义失败后,孙中山先生和中国同盟会的主要成员在槟榔屿召开会议,认真总结了失败的教训,决定集中力量、认真准备,在广州再次举行起义,夺取广州城以后再兵分二路,把革命的火焰燃向全国,最终推翻满清王朝。

1910年秋,孙中山与中国同盟会的许多重要骨干集议于庇能(今槟榔屿),召开庇能会议,决定在广州发动新的武装起义。会议总结了过去的经验教训,确定以中国同盟会会员为骨干(先锋),广泛发动新军、防管、巡警、会党和民军,并在夺取省城后把革命火焰燃向长江流域和全国。会后,孙中山到各地募款。黄兴、赵声负责筹划起义,主持了总机关“统筹部”。大批革命党人集中于香港。广州城内建立了约四十个据点。由于情势的变化,起义日期一再变动。当黄兴最终决定4月27日发难时,不得不把原计划的十路并举改为四路突击。但当举义时,实际上只有黄兴率领的一支队伍直扑两广总督衙门,并分兵攻打督练公所等处。孤军转战,最后不幸失败,喻培伦、方声洞、陈更新、林觉民等约百余人死难。终归因力量悬殊而失败。

黄花岗七十二烈士(2)1911年4月27日广州起义之后,中国同盟会会员潘达微冒生命危险将当初能找到的战死和被俘后慷慨就义的72名革命党人(实有100多名革命党人壮烈牺牲)的遗体葬于广州东北郊,并改红花岗为黄花岗。因此,史称此役革命党人安息之地为“黄花岗七十二烈士墓”,通称最初安葬的革命党人为“黄花岗七十二烈士”。黄花岗最初只是黄土一抔的墓地,甚为荒凉。

黄花岗七十二烈士(2)1911年4月27日广州起义之后,中国同盟会会员潘达微冒生命危险将当初能找到的战死和被俘后慷慨就义的72名革命党人(实有100多名革命党人壮烈牺牲)的遗体葬于广州东北郊,并改红花岗为黄花岗。因此,史称此役革命党人安息之地为“黄花岗七十二烈士墓”,通称最初安葬的革命党人为“黄花岗七十二烈士”。黄花岗最初只是黄土一抔的墓地,甚为荒凉。

1918年,滇军师长方声涛(方声洞之兄)募款修墓。

1921年,纪功坊、墓亭相继落成。后查七十二烈士之外,尚有十四名烈士牺牲于此役,共86人,姓名全部刻于《广州辛亥三月二十九日革命记》石碑的背面[2]。

忠骨入土

收殓尸骨

黄花岗七十二烈士墓起义失败后,广州城内的大街小巷留下同志们的遗体。广州清吏对革命党恨之入骨,有意“示众”,把杀害了的烈士头颅挂在城门上。直到第五天,督署在市民的要求下发函请善堂收拾遗骸。

黄花岗七十二烈士墓起义失败后,广州城内的大街小巷留下同志们的遗体。广州清吏对革命党恨之入骨,有意“示众”,把杀害了的烈士头颅挂在城门上。直到第五天,督署在市民的要求下发函请善堂收拾遗骸。

南海、番禺两知县准备将烈士葬在东门外埋犯人的臭岗。没有暴露身份的党人潘达微知道这个消息后,以《平民报》记者的身份找到善堂董事说:“义士为国捐躯,葬于臭岗,心何能安?”

潘达微,字心微,1880年出生于广东番禺县。父亲是善堂的创始人之一,他1906年加入中国同盟会。广州起义时,潘达微与陈树人等人创办《平民报》、《平民画报》进行革命宣传。为了为烈士选择墓地,潘达微四处奔波、四处求助,善堂被他的义举所感动,愿把青草白地的红花岗献出作为烈士墓地。

黄花岗七十二烈士(4)1911年5月2日潘达微率领义工为烈士打开镣铐,身首异处的整合复原,用较好的倌木殓葬七十二具遗骸。他喜爱菊花,非常喜欢“菊残犹有傲霜枝”诗句,于是把红花岗改为黄花岗。黄花岗烈士成为广州起义烈士的代名词,黄花岗起义也成为广州起义的代名词。

黄花岗七十二烈士(4)1911年5月2日潘达微率领义工为烈士打开镣铐,身首异处的整合复原,用较好的倌木殓葬七十二具遗骸。他喜爱菊花,非常喜欢“菊残犹有傲霜枝”诗句,于是把红花岗改为黄花岗。黄花岗烈士成为广州起义烈士的代名词,黄花岗起义也成为广州起义的代名词。

潘达微冒着生命危险把散落的七十二位烈士遗骸收殓安葬于红花岗,后将此地改名为“黄花岗”,黄花即菊花,象征节烈,史称“黄花岗七十二烈士”。黄花岗所埋遗体共72具,故后人便以“黄花岗七十二烈士”相称。至于七十二位烈士的姓名,直到民国11年(1922年)春才完全查出,乃在黄花岗上勒石记名。

这次起义极大地振奋了广大群众的斗志,成为辛亥革命的前奏。他们之中有满腔热血的留学青年、有愿为革命献出一切的爱国华侨、有多次参加起义的新军军人、还有从事革命宣传工作的记者等,一经同盟会的召集,毅然参加起义,百折不挠,视死如归。为挽救祖国的危亡和消除民族的灾难,他们愿做无名英雄。喻培伦自认名为“王光明”,这是四川人比作子虚乌有的代词,程良在敌人面前不回答一个字,因而被传为“哑党人”。他们把祖国的富强,人民的幸福放置在个人的家庭幸福之上。表现出大无畏的英雄气概和崇高的自我牺牲精神,谱写出一曲悲壮的史诗。

烈士英名

黄花岗七十二烈士墓黄花岗所葬遗体共72具,故后人使以黄花岗七十二烈士相称,但七十二烈士的姓名直到民国11年(1922年)春才完全查处,乃在黄花岗上勒石记名,下面是七十二烈士的姓名籍贯:

黄花岗七十二烈士墓黄花岗所葬遗体共72具,故后人使以黄花岗七十二烈士相称,但七十二烈士的姓名直到民国11年(1922年)春才完全查处,乃在黄花岗上勒石记名,下面是七十二烈士的姓名籍贯:

广东40:徐佩旒、徐礼明、徐日培、徐广滔、徐临端、徐茂燎、徐松根、徐满凌、徐昭良、徐培添、徐保生、徐廉辉、徐容九、徐进照、徐褶成、徐应安、李炳辉、李晚、李文楷、李文甫、李雁南、陈春、陈潮、陈文褒、罗仲霍、罗坤、庞雄、周华、游寿、江继复、郭继枚、劳培、杜凤书、余东雄、马侣、黄鹤鸣、饶辅廷、张学铨、周增、林修明

福建20:方声洞、冯超骧、罗乃琳、卓秋元、黄忠炳、王灿登、胡应升、林觉民、林西惠、林尹民、林文、林时爽、刘六符、刘元栋、魏金龙、陈可钧、陈更新、陈与燊、陈清畴、陈发炎

广西6:韦树模、韦荣初、韦统淮、韦统铃、李德山、林盛初

安徽3:程良、宋玉琳、石德宽

四川3:秦炳、喻培伦、饶国梁[3]

部分烈士简要信息:

黄花岗七十二烈士(3)喻培伦,别号云纪,四川内江人,日本千叶医学院学生。

黄花岗七十二烈士(3)喻培伦,别号云纪,四川内江人,日本千叶医学院学生。

林文,别号时爽、广麈,福建侯官人,日本大学学生。

宋玉琳,别号建侯、豫琳,安徽怀远人,军官。

方声洞,别号子明,福建侯官人,日本千叶医学院学生。

饶国梁,别号小峰,四川大足人,四川陆军速成学校毕业。

林觉民,别号意洞、抖飞,福建闽县人,日本庆应大学学生,革命前的《与妻书》广为流传。还有《禀父书》内容:不孝儿觉民叩禀:父亲大人,儿死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳。然大有补于全国同胞也。大罪乞恕之。

林尹民,别号靖庵、无我,福建闽县人,日本第一高等学校学生。

李文甫,别号炽,广东东莞人,香港《中国日报》经理。

陈文褒,广东大埔人,南洋商人。

李德山,广西罗城人,龙岸民团管带。

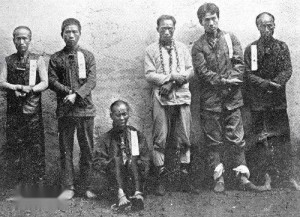

黄花岗起义中就义的烈士遗体(资料照片)陈与燊,福建闽县人,日本早稻田大学学生。

黄花岗起义中就义的烈士遗体(资料照片)陈与燊,福建闽县人,日本早稻田大学学生。

罗仲霍,广东惠阳人,南洋教员。

庞雄,广东吴川人,军人。

陈可钧,福建侯官人,日本正则学校学生。

饶辅廷,广东嘉应人,教员。

陈更新,福建侯官人,长门炮术学校毕业。

冯超骧,福建侯官人,南洋水师学校学生。

李雁南,广东开平人,南洋华侨。

刘元栋,福建闽县人,南台消防会会长。

刘六符,福建人,福建讲武堂学生。

李炳辉,广东封川人,南洋教士。

李文楷,广东清远人,星洲《晨报》印刷工人。(黄花岗起义时并未阵亡)

李晚,广东云浮人,南洋华侨。

郭继枚,广东增城人,南洋华侨。

余东雄,广东南海人,南洋华侨。

黄鹤鸣,广东南海人,南洋机器工人。

杜凤书,广东南海人,南洋机器工人。

黄花岗七十二烈士徐培添,广东花县人,安南(今越南)工人。

黄花岗七十二烈士徐培添,广东花县人,安南(今越南)工人。

徐进炲,广东花县人,农民。

徐广滔,广东花县人,农民。

徐临端,广东花县人,工人。

徐礼明,广东花县人,安南(今越南)工人。

曾日全,广东花县人,工人。

江继复,广东花县人,农民。

徐熠成,广东花县人,农民。

徐日培,广东花县人,农民。

徐容九,广东花县人,农民。

徐满凌,广东花县人,农民。

徐茂燎,广东花县人,农民。

徐佩旒,广东花县人,农民。

徐廉辉,广东花县人,安南(今越南)工人。

徐松根,广东花县人,安南(今越南)工人。

徐保生,广东花县人,农民。

徐昭良,广东花县人,安南(今越南)工人。

徐应安,广东花县人。

韦统钤,广西平南人,教士。

韦统淮,广西平南人,教士。

韦树模,广西平南人,教士。

韦荣初,广西平南人,教士。

林盛初,广西平南人。

秦炳,四川广安人。

周华,广东南海人,南洋华侨。

陈春,广东南海人,安南华侨。

马侣,广东番禺人,安南华侨。

劳培,广东开平人,星洲(今新加坡)《晨报》记者。

游寿,广东南海人,安南(今越南)华侨。

石德宽,安徽寿县人,日本警监学校学生。

程良,安徽怀远人,陆军小学毕业,任教官。

林修明,广东蕉岭人,教员。

周增,广东嘉应州(今梅州)人,商人。

罗坤,广东南海人,安南(今越南)华侨。

陈潮,广东海丰人,农民。

黄忠炳,福建连江人,农民技击家。

王灿登,福建连江人,技击家。

卓秋元,福建连江人。

胡应升,福建连江人,工人。

魏金龙,福建连江人。

陈清畴,福建连江人,技击家。

陈发炎,福建连江人,农民。

罗乃琳,福建连江人。

林西惠,福建连江人,军人。

历史沿革

碧血黄花1911年4月27日,是农历辛亥年的三月二十九日,下午5时半,黄兴率领革命党先锋队160多人在广州举行起义。起义军与清兵激战一昼夜后失败,伤亡极其惨重,100多名革命党人壮烈牺牲。事后革命党人的遗体被陈尸在谘议局前的旷地上,惨不忍睹。其时,潘达微先生冒着杀头的危险,收集了死难烈士遗骸72具,丛葬于东郊红花岗上。葬后潘达微还以《谘议局前新鬼录,黄花岗上党人牌》为题,将安葬烈士情况在报纸上作了报道。潘认为,“红花”不及“黄花”二词雄浑优美,故在报道中将原“红花岗”易名为“黄花岗”,此后该名一直沿用至今。

碧血黄花1911年4月27日,是农历辛亥年的三月二十九日,下午5时半,黄兴率领革命党先锋队160多人在广州举行起义。起义军与清兵激战一昼夜后失败,伤亡极其惨重,100多名革命党人壮烈牺牲。事后革命党人的遗体被陈尸在谘议局前的旷地上,惨不忍睹。其时,潘达微先生冒着杀头的危险,收集了死难烈士遗骸72具,丛葬于东郊红花岗上。葬后潘达微还以《谘议局前新鬼录,黄花岗上党人牌》为题,将安葬烈士情况在报纸上作了报道。潘认为,“红花”不及“黄花”二词雄浑优美,故在报道中将原“红花岗”易名为“黄花岗”,此后该名一直沿用至今。

自由不死辛亥革命胜利后,英烈们终于可以告慰泉下。1912年,由当时的广东军政府拨10万元在原墓地修建烈士陵园,并于同年5月15日(农历三月廿九日)首次举行了七十二烈士墓祭典。孙中山先生亲自主持了祭典,并写下了祭文,还亲手在黄花岗烈士墓园种植了4棵松树,松树现尚存一棵;1918年,滇军师长方声涛(烈士方声洞之兄)募款续修墓园,后由华侨多次募款修建,至1935年基本建成现有的墓园规模。

自由不死辛亥革命胜利后,英烈们终于可以告慰泉下。1912年,由当时的广东军政府拨10万元在原墓地修建烈士陵园,并于同年5月15日(农历三月廿九日)首次举行了七十二烈士墓祭典。孙中山先生亲自主持了祭典,并写下了祭文,还亲手在黄花岗烈士墓园种植了4棵松树,松树现尚存一棵;1918年,滇军师长方声涛(烈士方声洞之兄)募款续修墓园,后由华侨多次募款修建,至1935年基本建成现有的墓园规模。

1924年5月1日晚,孙中山携夫人宋庆龄出席岭南大学黄花岗纪念会并发表演说,号召人们学习烈士“为国家、为人民、为社会、为世界来服务”。

此心此志“七十二健儿,酣战春云湛碧血;四百兆国子,愁看秋雨湿黄花。”这是1912年5月15日(农历三月二十九日)在南京各界举行广州黄花岗之役牺牲烈士追悼大会上,黄兴亲自撰写的挽联。“碧血黄花”象征着烈士的鲜血化为碧玉,革命精神犹如不畏寒霜的秋菊迎风绽放。

此心此志“七十二健儿,酣战春云湛碧血;四百兆国子,愁看秋雨湿黄花。”这是1912年5月15日(农历三月二十九日)在南京各界举行广州黄花岗之役牺牲烈士追悼大会上,黄兴亲自撰写的挽联。“碧血黄花”象征着烈士的鲜血化为碧玉,革命精神犹如不畏寒霜的秋菊迎风绽放。

葬在黄花岗公园的烈士大部分经过孙中山先生特许,是为了争取民主自由而牺牲的民族英雄。除了七十二烈士之墓外,还有被誉为中国航空之父的中国第一个飞机制造家和飞行家冯如之墓,陆军上将邓仲元之墓,被孙中山誉为“中国革命空军之父”的杨仙逸之墓,被孙中山称“为共和殉难之第二健将”的史坚如之墓,越南烈士范鸿泰之墓等。1951年8月20日,广东省人民政府将潘达微骸骨移葬黄花岗七十二烈士墓北侧。

黄花岗七十二烈士1918年烈土方声洞的哥哥、滇军师长方声涛募款继续修建,使陵园初具规模。1919年参议院议长林森又发起向海外募款扩建,从此增建了墓亭、纪功坊、乐台、四方塘等建筑。此后又增建了黄花亭、西亭、正门等建筑。至1935年基本建成现有规模,1949年辟为黄花岗公园。至今。黄花岗公园是全国重点文物保护单位。黄花岗七十二烈士墓于1961年被国务院公布为全国第一批重点文物保护单位。1985年,黄花岗公园以“黄花浩气”成为羊城八景之一;2002年7月再度被评为新世纪羊城八景之一――黄花皓月。墓园分别于1994年、2000年、2001年被评为市级、省级及中国侨联爱国主义教育基地。2005年11月入选第三批全国爱国主义教育示范基地名单[4]。

黄花岗七十二烈士1918年烈土方声洞的哥哥、滇军师长方声涛募款继续修建,使陵园初具规模。1919年参议院议长林森又发起向海外募款扩建,从此增建了墓亭、纪功坊、乐台、四方塘等建筑。此后又增建了黄花亭、西亭、正门等建筑。至1935年基本建成现有规模,1949年辟为黄花岗公园。至今。黄花岗公园是全国重点文物保护单位。黄花岗七十二烈士墓于1961年被国务院公布为全国第一批重点文物保护单位。1985年,黄花岗公园以“黄花浩气”成为羊城八景之一;2002年7月再度被评为新世纪羊城八景之一――黄花皓月。墓园分别于1994年、2000年、2001年被评为市级、省级及中国侨联爱国主义教育基地。2005年11月入选第三批全国爱国主义教育示范基地名单[4]。

2024年4月3日上午,中国国民党前主席马英九和中国台湾青年一行在广州拜谒黄花岗七十二烈士墓[1]。

逸仙撰文

1912年1月1日,孙中山就任中华民国临时大总统;8月10日,国会临时会议通过出师北伐的决议,并咨请孙中山宣布军阀徐世昌罪状,明令出师讨伐。1921年12月应邹鲁的请求为《黄花岗七十二烈士事略》一书写序言。

具体的《黄花岗七十二烈士事略》序文如下:

满清末造,革命党人,历艰难险巇,以坚毅不挠之精神,与民贼相搏,踬踣者屡,死事之惨,以辛亥三月二十九日围攻两广督署之役为最。吾党菁华,付之一炬,其损失可谓大矣!然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色,全国久蛰之人心,乃大兴奋。怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成!则斯役之价值,直可惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿[5]。顾自民国肇造,变乱纷乘,黄花冈上一杯土,犹湮没于荒烟蔓草间。延至七年,始有墓碣之建修;十年,始有事略之编纂。而七十二烈士者,又或有纪载而语焉不详,或仅存姓名而无事迹,甚者且姓名不可考,如史载田横事,虽以史迁之善传游侠,亦不能为五百人立传,滋可痛已。

邹君海滨,以所辑黄花岗烈士事略丐序于予。时予方以讨贼督师桂林。环顾国内,贼氛方炽,杌陧之象,视清季有加,而予三十年前所主唱之三民主义、五权宪法,为诸先烈所不惜牺牲生命以争之者,其不获实行也如故。则予此行所负之责任,尤倍重于三十年前。倘国人皆以诸先烈之牺牲精神为国奋斗,助予完成此重大之责任,实现吾人理想之真正中华民国,则此一部开国血史,可传世而不朽!否则不能继述先烈遗志且光大之,而徒感慨于其遗事,斯诚后死者之羞也!予为斯序,既痛逝者,并以为国人之读兹编者勖。

-

双十二魔券降临,江铃皮卡助力暖冬出行 实拍江铃新宝典(图文)

2025-09-23 14:17:17 查看详情 -

双十二魔券降临,江铃皮卡助力暖冬出行 9万元创富神车开回家

2025-09-23 14:17:17 查看详情 -

双十二魔券降临,江铃皮卡助力暖冬出行 低货台更轻松

2025-09-23 14:17:17 查看详情 -

中华人民共和国第十二届全国人民代表大会第三次会议

2025-09-23 14:17:17 查看详情 -

双十二魔券降临,江铃皮卡助力暖冬出行 首推尊领型

2025-09-23 14:17:17 查看详情 -

双十二魔券降临,江铃皮卡助力暖冬出行 15万元皮卡谁更实用

2025-09-23 14:17:17 查看详情

求购

求购