- 气

气

详细释义

[ 首尾分解查字 ]:乙(renyi) [ 汉字部件构造 ]:气 。

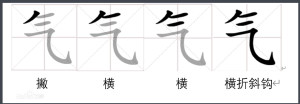

[ 笔顺读写 ]:撇横横折。

拼音 |

词性 |

释义 |

英译 |

例句 |

例词 |

|---|---|---|---|---|---|

qì |

名词 |

云气。 |

clouds |

《墨子·号令》:“巫祝史与望气者,必以善言告民,以请上报守。” 南朝宋谢惠连《泛湖归出楼中玩月》诗:“斐斐气幕岫,泫泫露盈条。” 唐杜甫《秋兴》诗之五:“西望瑶池降王母,东来紫气满函关。” |

云气 |

蜃气。 |

loop |

《史记·天官书》:“海旁蜄气象楼台,广野气成宫阙然。” 唐李肇《唐国史补》卷下:“海上居人……睹城阙状如女墙雉堞者,皆《天官书》所说气也。” |

|||

空气。 |

air |

《墨子·备穴》:“然炭杜之,满鑪而盖之,毋令气出。” 《列子·天瑞》:“天,积气耳,亡处亡气。” 汉王充《论衡·道虚》:“致生息之物密器之中,覆盖其口,漆涂其隙,中外气隔,息不得泄,有顷死也。” 清方苞《狱中杂记》:“牖其前以通明,屋极有窗以达气。” |

气压 |

||

指气体。 |

gas |

清阮葵生《茶余客话》卷十三:“自有而无者,化为气也,如水之耗而干也。自无而有者,变而为质也,如气之蒸为水也。” |

毒气,煤气,沼气 |

||

气象。 |

weather |

《左传·昭公元年》:“天有六气......六气曰:阴、阳、风、雨、晦、明也。” |

气象 |

||

节气;气候。 |

solar terms |

《素问·六节藏象论》:“五日谓之候,三候谓之气,六气谓之时。” 唐韩愈《南海神庙碑》:“常以立夏气至,命广州刺史行事祠下。” 元耶律楚材《过夏国新安县》诗:“气当霜降十分爽,月比中秋一倍寒。” 清阮葵生《茶余客话》卷十三:“三节一气,积六气而成时,岁则有二十四气。” |

天气,气候,秋高气爽 |

||

气味。 |

smell |

《墨子·节葬下》:“棺三寸,足以朽骨;衣三领,足以朽肉,掘地之深,下无菹漏,气无发泄于上,垄足以期其所,则止矣。” 《晋书·乐志下》:“兰风发芳气,盖世同其芬。” 唐李德裕《思山居·清明》诗:“月照一山明,风吹百花气。” |

香气,臭气,泥土气 |

||

呼吸;气息。 |

breathe |

《礼记·祭义》:“气也者,神之盛也。”郑玄注:“气,谓嘘吸出入也者。” 晋张华《博物志》卷五:“军祭酒弘农董芬……气闭不通,良久乃苏。” 唐张鷟《游仙窟》:“当此之时,气便欲绝,不觉转眼,时复偷看十娘。” |

上气不接下气 |

||

声气,语气。 |

mood |

《晏子春秋·外篇上十一》:“寡人夜者闻西方有男子哭者,声甚哀,气甚悲,是奚为者也?寡人哀之。” 唐韩愈《与汝州卢郎中论荐侯喜状》:“(喜)五月初至此,自言为合下所知,辞气激扬,面有矜色。” 宋王谠《唐语林·补遗二》:“二公酹酒祝之,词气慷慨,士百其勇。” |

声气,语气,词气 |

||

景象;气氛。 |

atmosphere |

《楚辞·九辩》:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。” 晋王羲之《兰亭序》:“天朗气清,惠风和畅。” 唐杜甫《秋兴》诗之一:“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。” |

气氛,天朗气清 |

||

指社会风气和习俗。 |

《礼记·乐记》:“先王耻其乱,故制雅颂之声以道之……使其曲直、繁瘠、廉肉、节奏,足以感动人之善心而已矣,不使放心邪气得接焉:是先王立乐之方也。” 《吕氏春秋·音初》:“流辟誂越慆滥之音出,则滔荡之气邪慢之心感矣。” |

风气 |

|||

指人、物的属性或一地的天然特点。 |

《易·干》:“同声相应,同气相求。水流湿,火就燥,云从龙,风从虎。 晋陆机《辨亡论》上:“故同方者以类附,等契者以气集。” 唐韩愈《送廖道士序》:“郴之为州,在岭之上,测其高下,得三之二焉,中州清淑之气,于是焉穷。” |

||||

中国古代哲学概念。主观唯心主义者用以指主观精神。 |

《孟子·公孙丑下》:“我善养吾浩然之气。” 宋代及以后的客观唯心主义者认为“气”是一种在“理”(即精神)之后的物质。 宋朱熹《答黄道夫》:“天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物之本也;气也者,形而下之器也,生物之具也。是以人物之生必禀此理,然后有性;必禀此气,然后有形。” 明何景明《内篇》之二十:“气者,形之御也。气以神动,形以气存,不存而存,故曰难老。”朴素唯物主义者则用以指形成宇宙万物的最根本的物质实体。 |

浩然之气 |

|||

命,命运。 |

宋苏舜钦《高山别邻几》诗:“高山扶层巅,下与地盘结,气贯不变移,泽枯乃朽裂。” |

气数,福气 |

|||

指人的元气,生命力。 |

《墨子·辞过》:“古之民未知为饮食时,素食而分处,故圣人作,诲男耕稼树艺,以为民食,其为食也,足以增气充虚,彊体适腹而已矣。” 宋周密《齐东野语·王魁传》:“积久为寒中洞泄,气脱肉消,饮食不前而死。” 清薛福成《援越南议中》:“务使越人气壮力完,不遽折而入于法。” |

元气,气虚 |

|||

指精神状态,情绪。 |

《庄子·庚桑楚》:“欲静则平气。” 《史记·淮南衡山列传》:“当今诸侯无异心,百姓无怨气。” 唐韩愈《送浮屠文畅师序》:“措之于其躬,体安而气平。” |

怨气,勇气,朝气 |

|||

特指勇气;豪气。 |

courage |

《左传·庄公十年》:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。” 唐韩愈《送张道士序》:“臣有胆与气,不忍死茅茨。” 清魏源《圣武记》卷一:“太祖议我都城逼辽沈,将先图叶赫则患明兵捣我之虚,非大挫明兵,夺其气不可。” |

勇气,一鼓作气 |

||

气色;表情。 |

唐韩愈《贞曜先生墓志铭》:“先生生六七年,端序则见,长而愈骞,涵而揉之,内外完好,色夷气清,可畏而亲。” |

气色 |

|||

指气恼、不愉快的情绪。 |

|||||

气派;气概。 |

lofty quality |

《史记·项羽本纪》:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。” 唐杜甫《壮游》诗:“气劘屈贾垒,目短曹刘墙。” 明李贽《与友人书》:“顾冲庵气欲盖人,而心实能下人。” |

气概,气吞山河,气度不凡 |

||

义气。 |

personal loyalty |

《陈书·章昭达传》:“昭达性倜傥,轻财尚气。” 《新唐书·杨炎传》:“炎美须眉,峻风宇,文藻雄蔚,然豪爽尚气。” 元刘祁《归潜志》卷二:“雅尚气任侠,不肯下人。” |

义气 |

||

气焰;权势。 |

《明史·丁瑄传》:“沙县佃人邓茂七素无赖,既为甲长,益以气役属乡民。” 清薛福成《赠广西巡抚壮节邹公行状》:“然公自负其能,见世之陋庸阘茸不事事者,无贵贱,壹以气陵之,不为礼。” |

气焰 |

|||

指作家的气质或作品的风格,气势。 |

三国魏曹丕《典论·论文》:“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。” 南朝梁刘勰《文心雕龙·风骨》:“意气骏爽,则文风清焉。” 宋秦观《韩愈论》:“杜子美者穷高妙之格,极豪逸之气。” 清沈德潜《说诗晬语》卷下:“元裕之七言古诗,气王神行,平芜一望时,常得峰峦高插涛澜动地之概,又东坡后一能手也。” |

气势,气质 |

|||

指文风。 |

《宋书·谢灵运传论》:“仲文始革孙许之风,叔原大变太元之气。” 唐韩愈《王公墓志铭》:“公所为文章,无世俗气。” |

俗气 |

|||

作风;习气。 |

官气,娇气 |

||||

中医学术语。指脉气和营卫。 |

《周礼·天官·兽医》:“凡疗兽病,灌而行之,以节之,以动其气。” 郑玄注:“气,谓脉气。” |

脉气 |

|||

指脉气和营卫方面的病象。 |

《敦煌曲子词·定风波》:“风湿伤寒脉紧沈,遍身虚汗似汤淋。此是三伤谁识别?情切,有风有气有食结。” |

湿气,痰气 |

|||

指气功。 |

宋王谠《唐语林·补遗三》:“(罗浮生)或散发箕踞,久之用气上攻,其发条直如植。” |

气功 |

|||

指效力,作用。 |

《吕氏春秋·审时》:“是故得时之稼,其臭香,其味甘,其气章。百日食之,耳目聪明,心意叡,四卫变彊。” 高诱注:“气,力也。” |

||||

用来抽气或压缩气体的泵。 |

气泵 |

||||

积聚着天然气的地层。 |

气层 |

||||

动词 |

嗅,闻。 |

《礼记·少仪》:“洗盥执食饮者勿气。” 孔颖达疏:“谓不鼻嗅尊长饮食也。” |

|||

气恼;生气。 |

angry |

唐韩愈《刘统军碑》:“德宗之始,为曲环起;奋笔为檄,强寇气死。” |

生气 |

||

使人生气。 |

气人 |

||||

谓欺压。 |

受气 |

||||

形容词 |

形容人精神振作、气势威武。 |

雄赳赳,气昂昂 |

|||

形容非常生气的样子。 |

气冲冲,气鼓鼓 |

||||

脾气暴躁,气势很盛。 |

气粗胆壮,财大气粗 |

||||

因疲劳、空气稀薄等原因而呼吸短促。 |

气短 |

古籍释义

拼音 |

词性 |

释义 |

英译 |

例句 |

例词 |

|---|---|---|---|---|---|

qì |

名词 |

云气。 |

clouds |

《墨子·号令》:“巫祝史与望气者,必以善言告民,以请上报守。” 南朝宋谢惠连《泛湖归出楼中玩月》诗:“斐斐气幕岫,泫泫露盈条。” 唐杜甫《秋兴》诗之五:“西望瑶池降王母,东来紫气满函关。” |

云气 |

蜃气。 |

loop |

《史记·天官书》:“海旁蜄气象楼台,广野气成宫阙然。” 唐李肇《唐国史补》卷下:“海上居人……睹城阙状如女墙雉堞者,皆《天官书》所说气也。” |

|||

空气。 |

air |

《墨子·备穴》:“然炭杜之,满鑪而盖之,毋令气出。” 《列子·天瑞》:“天,积气耳,亡处亡气。” 汉王充《论衡·道虚》:“致生息之物密器之中,覆盖其口,漆涂其隙,中外气隔,息不得泄,有顷死也。” 清方苞《狱中杂记》:“牖其前以通明,屋极有窗以达气。” |

气压 |

||

指气体。 |

gas |

清阮葵生《茶余客话》卷十三:“自有而无者,化为气也,如水之耗而干也。自无而有者,变而为质也,如气之蒸为水也。” |

毒气,煤气,沼气 |

||

气象。 |

weather |

《左传·昭公元年》:“天有六气......六气曰:阴、阳、风、雨、晦、明也。” |

气象 |

||

节气;气候。 |

solar terms |

《素问·六节藏象论》:“五日谓之候,三候谓之气,六气谓之时。” 唐韩愈《南海神庙碑》:“常以立夏气至,命广州刺史行事祠下。” 元耶律楚材《过夏国新安县》诗:“气当霜降十分爽,月比中秋一倍寒。” 清阮葵生《茶余客话》卷十三:“三节一气,积六气而成时,岁则有二十四气。” |

天气,气候,秋高气爽 |

||

气味。 |

smell |

《墨子·节葬下》:“棺三寸,足以朽骨;衣三领,足以朽肉,掘地之深,下无菹漏,气无发泄于上,垄足以期其所,则止矣。” 《晋书·乐志下》:“兰风发芳气,盖世同其芬。” 唐李德裕《思山居·清明》诗:“月照一山明,风吹百花气。” |

香气,臭气,泥土气 |

||

呼吸;气息。 |

breathe |

《礼记·祭义》:“气也者,神之盛也。”郑玄注:“气,谓嘘吸出入也者。” 晋张华《博物志》卷五:“军祭酒弘农董芬……气闭不通,良久乃苏。” 唐张鷟《游仙窟》:“当此之时,气便欲绝,不觉转眼,时复偷看十娘。” |

上气不接下气 |

||

声气,语气。 |

mood |

《晏子春秋·外篇上十一》:“寡人夜者闻西方有男子哭者,声甚哀,气甚悲,是奚为者也?寡人哀之。” 唐韩愈《与汝州卢郎中论荐侯喜状》:“(喜)五月初至此,自言为合下所知,辞气激扬,面有矜色。” 宋王谠《唐语林·补遗二》:“二公酹酒祝之,词气慷慨,士百其勇。” |

声气,语气,词气 |

||

景象;气氛。 |

atmosphere |

《楚辞·九辩》:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。” 晋王羲之《兰亭序》:“天朗气清,惠风和畅。” 唐杜甫《秋兴》诗之一:“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。” |

气氛,天朗气清 |

||

指社会风气和习俗。 |

《礼记·乐记》:“先王耻其乱,故制雅颂之声以道之……使其曲直、繁瘠、廉肉、节奏,足以感动人之善心而已矣,不使放心邪气得接焉:是先王立乐之方也。” 《吕氏春秋·音初》:“流辟誂越慆滥之音出,则滔荡之气邪慢之心感矣。” |

风气 |

|||

指人、物的属性或一地的天然特点。 |

《易·干》:“同声相应,同气相求。水流湿,火就燥,云从龙,风从虎。 晋陆机《辨亡论》上:“故同方者以类附,等契者以气集。” 唐韩愈《送廖道士序》:“郴之为州,在岭之上,测其高下,得三之二焉,中州清淑之气,于是焉穷。” |

||||

中国古代哲学概念。主观唯心主义者用以指主观精神。 |

《孟子·公孙丑下》:“我善养吾浩然之气。” 宋代及以后的客观唯心主义者认为“气”是一种在“理”(即精神)之后的物质。 宋朱熹《答黄道夫》:“天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物之本也;气也者,形而下之器也,生物之具也。是以人物之生必禀此理,然后有性;必禀此气,然后有形。” 明何景明《内篇》之二十:“气者,形之御也。气以神动,形以气存,不存而存,故曰难老。”朴素唯物主义者则用以指形成宇宙万物的最根本的物质实体。 |

浩然之气 |

|||

命,命运。 |

宋苏舜钦《高山别邻几》诗:“高山扶层巅,下与地盘结,气贯不变移,泽枯乃朽裂。” |

气数,福气 |

|||

指人的元气,生命力。 |

《墨子·辞过》:“古之民未知为饮食时,素食而分处,故圣人作,诲男耕稼树艺,以为民食,其为食也,足以增气充虚,彊体适腹而已矣。” 宋周密《齐东野语·王魁传》:“积久为寒中洞泄,气脱肉消,饮食不前而死。” 清薛福成《援越南议中》:“务使越人气壮力完,不遽折而入于法。” |

元气,气虚 |

|||

指精神状态,情绪。 |

《庄子·庚桑楚》:“欲静则平气。” 《史记·淮南衡山列传》:“当今诸侯无异心,百姓无怨气。” 唐韩愈《送浮屠文畅师序》:“措之于其躬,体安而气平。” |

怨气,勇气,朝气 |

|||

特指勇气;豪气。 |

courage |

《左传·庄公十年》:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。” 唐韩愈《送张道士序》:“臣有胆与气,不忍死茅茨。” 清魏源《圣武记》卷一:“太祖议我都城逼辽沈,将先图叶赫则患明兵捣我之虚,非大挫明兵,夺其气不可。” |

勇气,一鼓作气 |

||

气色;表情。 |

唐韩愈《贞曜先生墓志铭》:“先生生六七年,端序则见,长而愈骞,涵而揉之,内外完好,色夷气清,可畏而亲。” |

气色 |

|||

指气恼、不愉快的情绪。 |

|||||

气派;气概。 |

lofty quality |

《史记·项羽本纪》:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。” 唐杜甫《壮游》诗:“气劘屈贾垒,目短曹刘墙。” 明李贽《与友人书》:“顾冲庵气欲盖人,而心实能下人。” |

气概,气吞山河,气度不凡 |

||

义气。 |

personal loyalty |

《陈书·章昭达传》:“昭达性倜傥,轻财尚气。” 《新唐书·杨炎传》:“炎美须眉,峻风宇,文藻雄蔚,然豪爽尚气。” 元刘祁《归潜志》卷二:“雅尚气任侠,不肯下人。” |

义气 |

||

气焰;权势。 |

《明史·丁瑄传》:“沙县佃人邓茂七素无赖,既为甲长,益以气役属乡民。” 清薛福成《赠广西巡抚壮节邹公行状》:“然公自负其能,见世之陋庸阘茸不事事者,无贵贱,壹以气陵之,不为礼。” |

气焰 |

|||

指作家的气质或作品的风格,气势。 |

三国魏曹丕《典论·论文》:“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。” 南朝梁刘勰《文心雕龙·风骨》:“意气骏爽,则文风清焉。” 宋秦观《韩愈论》:“杜子美者穷高妙之格,极豪逸之气。” 清沈德潜《说诗晬语》卷下:“元裕之七言古诗,气王神行,平芜一望时,常得峰峦高插涛澜动地之概,又东坡后一能手也。” |

气势,气质 |

|||

指文风。 |

《宋书·谢灵运传论》:“仲文始革孙许之风,叔原大变太元之气。” 唐韩愈《王公墓志铭》:“公所为文章,无世俗气。” |

俗气 |

|||

作风;习气。 |

官气,娇气 |

||||

中医学术语。指脉气和营卫。 |

《周礼·天官·兽医》:“凡疗兽病,灌而行之,以节之,以动其气。” 郑玄注:“气,谓脉气。” |

脉气 |

|||

指脉气和营卫方面的病象。 |

《敦煌曲子词·定风波》:“风湿伤寒脉紧沈,遍身虚汗似汤淋。此是三伤谁识别?情切,有风有气有食结。” |

湿气,痰气 |

|||

指气功。 |

宋王谠《唐语林·补遗三》:“(罗浮生)或散发箕踞,久之用气上攻,其发条直如植。” |

气功 |

|||

指效力,作用。 |

《吕氏春秋·审时》:“是故得时之稼,其臭香,其味甘,其气章。百日食之,耳目聪明,心意叡,四卫变彊。” 高诱注:“气,力也。” |

||||

用来抽气或压缩气体的泵。 |

气泵 |

||||

积聚着天然气的地层。 |

气层 |

||||

动词 |

嗅,闻。 |

《礼记·少仪》:“洗盥执食饮者勿气。” 孔颖达疏:“谓不鼻嗅尊长饮食也。” |

|||

气恼;生气。 |

angry |

唐韩愈《刘统军碑》:“德宗之始,为曲环起;奋笔为檄,强寇气死。” |

生气 |

||

使人生气。 |

气人 |

||||

谓欺压。 |

受气 |

||||

形容词 |

形容人精神振作、气势威武。 |

雄赳赳,气昂昂 |

|||

形容非常生气的样子。 |

气冲冲,气鼓鼓 |

||||

脾气暴躁,气势很盛。 |

气粗胆壮,财大气粗 |

||||

因疲劳、空气稀薄等原因而呼吸短促。 |

气短 |

字源演变

说文解字

【卷七】【米部】 气

馈客之刍米也。从米。气声。春秋传曰。齐人来气诸侯。气或从既。气或从食。

【卷一】【气部】气(简)

云气也。象形。凡气之属皆从气。

说文解字注

【卷七】【米部】 气

馈客之刍米也。

聘礼杀曰饔。生曰饩。饩有牛羊豕黍粱稻稷禾薪刍等。不言牛羊豕者、以其字从米也。言刍米不言禾者、举刍米可以该禾也。经典谓生物曰饩。论语。告朔之饩羊。

从米。气声。

许既切。十五部。今字叚气为云气字。而饔饩乃无作气者。

春秋传曰。齐人来气诸侯。

事见左传桓六年、十年。十年传曰。齐人饩诸侯。许所据作气。左丘明述春秋传以古文。於此可见。

气或从既。

既声也。聘礼记曰。日如其饔既之数。注云。古文既为饩。中庸篇曰。既禀称事。注云。既读为饩。大戴朝事篇。私觌致饔既。戴先生曰。既卽饩字。按三既皆䊠之省。

气或从食。

按从食而气为声。葢晚出俗字。在假气为气之後。

【卷一】【气部】气(简)

云气也。

气气古今字。自以气为云气字。乃又作饩为廪气字矣。气本云气。引伸为凡气之偁。

象形。

象云起之皃。三之者、列多不过三之意也。是类乎从三者也。故其次在是。去既切。十五部。借为气假於人之气。又省作乞。

康熙字典

【辰集下】【气字部】气

《唐韵》去既切。《集韵》《韵会》《类篇》丘既切。音气。

《玉篇》:也,息也。《文子·守弱篇》:形者,生之舍也。气者,生之元也。《易·乾卦》:同气相求。《系辞》:精气为物。《礼·月令》:孟春之月,天气下降,地气上腾。

又《祭义》:气也者,神之盛也。注:气谓嘘吸出入者也。

又天气曰元气。《後汉·明帝纪》:升灵台,望元气。注:元气,天气也。

又阴阳曰二气。《太极图说》:二气交感,化生萬物。

又五气。《史记·五帝纪》:炎帝修德振兵,治五气。注:王肃曰:五气,五方之气。

又《书·洪范》曰雨,曰暘,曰燠,曰寒,曰风。注:雨,木气。暘,金气。燠,火气。寒,水气。风,土气。为五气。又《素问》:寒、热、风、燥、湿,五气之聚也。寒生水,热生火,风生木,燥生金,湿生土。

又六气。《左传·昭元年》:六气,隂、阳、风、雨、晦、明也。

又《庄子·逍遥游》:乗天地之正,而御六气之辨。注:平旦为朝霞,日中为正阳,日入为飞泉,夜半为沆瀣,与天地黄为六气。王逸《楚辞》注:《陵阳子明经》春食朝霞,日欲出时黄气也。秋食沦隂,日没已後赤黄气也。冬食沆瀣,北方夜半气也。夏食正阳,南方日中气也。幷天地黄之气为六气。

又年有二十四气。《内经》:五日谓之,三谓之气。《书正义》:二十八宿布於四方,随天转运,所以叙气节也。气节者,一岁三百六十五日有馀,分为十二月。有二十四气,一为节气,谓月初也,一为中气,谓月半也。以彼迭见之星叙此月之节气。

又历家有气法。司马彪《续汉书》:气之法:为室三重,涂亹周密,布缇幔室中。以木为按,每律各一,内庳外高,从其方位加律上。以葭灰抑其内端,案历而之。气所动者,其灰斯散。人及风所动者,其灰聚。

又有望云气法。《周礼·春官》:保章氏以五云之物,辨吉凶水旱之祲象。注:视日旁云气之色,靑为虫,白为丧,赤为兵荒,黑为水,黄为丰。《史记·天官书》:云气有兽居上者,胜。

又:日旁云气,人主象。

又:金宝之上皆有气,不可不察。海旁蜃气象楼台,广野气成宫阙然。云气各象其山川人民所聚积,精华实息者吉,虚耗者凶。邵谔《望气经》:郁郁葱葱,隐隐隆隆,佳气也。绵绵绞绞,条条片片,兵气也。泽泽燄燄,女子气也。如藤蔓挂树者,宝气也。紫氛如楼者,玉气也。

又道家有食气法。《参同契》:食气鸣肠胃,吐正吸外邪。

又以鼻触物亦曰气。《礼·少仪》:执食飮者勿气。疏:执尊长飮食,不鼻臭之也。

又《唐韵》《集韵》许既切。与饩、䊠通。《说文》:馈客刍米也。引《春秋传》齐人来气诸侯。

又叶去讫切。音乞。成公绥《啸赋》:声不假器,用不借物。近取诸身,役心御气。

又叶丘谒切。音朅。嵆康《寒食散赋》:当吐利之困患兮,守危殆而假气。喜乳哺之遂安兮,信众疾之日歇。

【辰集下】【气字部】气(简)

《唐韵》去既切。《集韵》丘既切。音炁。

《说文》:云气也。象形。一曰息也。或作气、炁。又与人物也。今作乞。

又《玉篇》去乙切。《广韵》去讫切。《集韵》《类篇》欺讫切。音乞。

《博雅》:求也。一曰取也。或省文作乞。徐官《古今印史》:气,小篆本作气。气为火所化,其出必炎上,故象炎上之形。凡求乞者必於上,因借为求乞字。气、乞本同一字也,後世隷楷以二字易混,乃省一笔以别之。

又《六书正譌》:气,俗用气,乃禀气之气。云气必用气。

按天地人物之气虽别,而气气字义实同,分属则泥矣。《正譌》之说非是。

字形书法

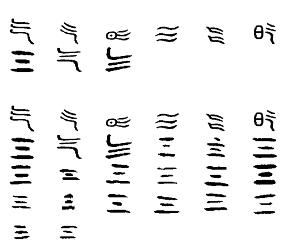

“气(简)”是象形字。甲骨文用三横来表示云气,上下两横较长,中间一横较短,与“三”字甲骨文三横等长有别。西周金文沿袭甲骨文形体,春秋时大概是为了更加突出与“三”字的区别,而将“气”字上部一横弯曲。战国文字时又将下部一横弯曲,同时还出现了两种异体,使“气”字变为从大、气声和从火、既声的形声字。秦代文字基本沿袭战国文字作“气”的写法。汉代及以后文字形体变化不大。

繁体的“气”是形声字。《说文》小篆正体为从米 ,气声;《说文》小篆的第一个或体是从米,既声;第二个或体是从食,气声。本义是赠送(粮食),这种意义读xì。《说文》:“气,馈客刍米也。” 《左传·僖公十五年》:“是岁晋又饥,秦伯又气之粟。” “气(简)”和“气”本是两个不同的字。甲骨文“气(简)”字作“三”形,像云层之形,本义是云气,泛指气体。但是在古籍中往往不用“气(简)”字,而是借用“气”字表达云气之义。此种意义的气读qì 。“气”既常表达此义,它的本义就用“饩”字表示。“饩”是在“气”的基础上产生的,是在“气”的右侧加形符“食”而形成的,“气”和“饩”是古今字的关系。新中国成立后简化汉字时,表示云气意义的“气”被废弃,重新恢复了它的古体“气(简)”。“饩”字被简化为“饩(简)”,运用的是偏旁简化的方法。 “”被作为“饩”的异体废弃掉了。

“气”后来引申泛指一切气体,如“空气”、“雾气”、“氧气”、“水蒸气”等。呼吸是维持人生存的最基本的活动,吸人的是新鲜空气,呼出的是体内的浊气,所以“气”又指呼吸的气息,如“气喘吁吁”、“气急败坏”等词中的“气”。地上的水汽蒸腾上升形成云,云气聚集则降下万物赖以生存的雨水,还有时而柔和时而狂暴的风,一刻也不停的呼吸,我们无时无处不能感到气的变化流动,天凉了,是空气变冷了;气体流动,带来了远处鲜花和青草的芬芳气息,所以“气”还引申出天气、气候、气味等含义。

演变过程

气

气

英汉互译

中文:气

英文:gas

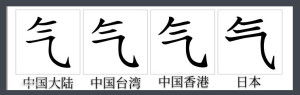

字形对比

书法演示

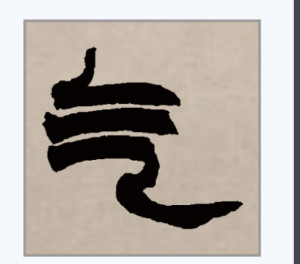

书法欣赏

音韵汇集

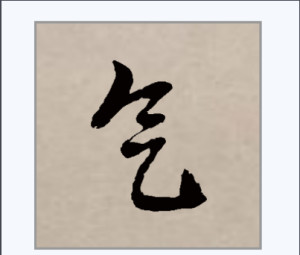

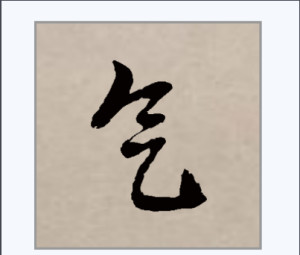

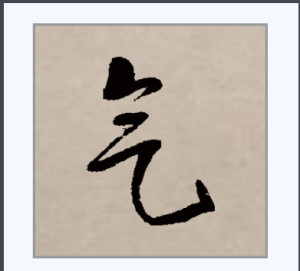

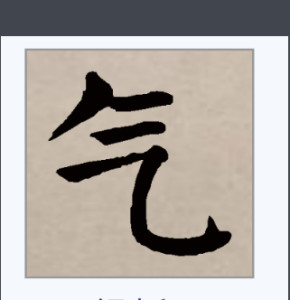

赵之谦 赵之谦 |

隶书 |

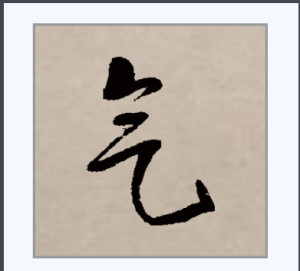

徐伯清 徐伯清 |

草书 |

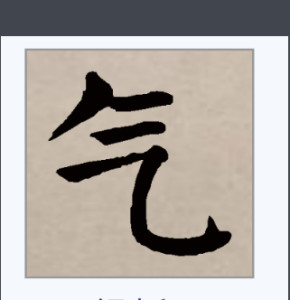

王铎 王铎 |

行书 |

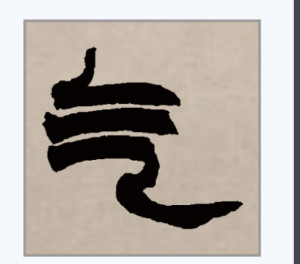

颜真卿 颜真卿 |

楷书 |

相关典故

赵之谦 赵之谦 |

隶书 |

徐伯清 徐伯清 |

草书 |

王铎 王铎 |

行书 |

颜真卿 颜真卿 |

楷书 |

词条图册

字头 |

小韵 |

声符 |

反切 |

声母 |

韵母 |

韵目 |

韵部 |

拟音 |

声调 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

上古音系 |

气 |

气 |

队 |

kʰɯds |

||||||

广韵 |

气 |

气 |

去既 |

溪 |

微开 |

八未 |

||||

蒙古字韵 |

气 |

k'i |

去声 |

|||||||

中原音韵 |

气 |

气 |

溪 |

齐微齐 |

齐微 |

去声 |

||||

洪武正韵 |

气 |

器 |

去冀 |

三霁 |

齐 |

去声 |

||||

分韵撮要 |

气 |

气 |

晓 |

几 |

第三几纪记 |

阴去 |

-

大众:若天然气危机继续发酵 纯电旗舰轿车或2026年亮相

2025-09-22 12:38:01 查看详情 -

大众:若天然气危机继续发酵 培育大众消费新应用

2025-09-22 12:38:01 查看详情 -

大众:若天然气危机继续发酵 应用于MEB平台车型

2025-09-22 12:38:01 查看详情 -

大众:若天然气危机继续发酵 大众TALAGON/皇冠陆放领衔

2025-09-22 12:38:01 查看详情 -

大众:若天然气危机继续发酵 排放门仍在发酵

2025-09-22 12:38:01 查看详情 -

大众:若天然气危机继续发酵 大众汽车集团推动电池价值链整合

2025-09-22 12:38:01 查看详情 -

大众:若天然气危机继续发酵 细节提升/动力未变

2025-09-22 12:38:01 查看详情 -

变压拔气式五防排气系统

2025-09-22 12:38:01 查看详情 -

气液传动回路与元件安装

2025-09-22 12:38:01 查看详情

求购

求购