- 万里茶道

万里茶道

历史沿革

晋商始足

万里茶路 中国是茶叶的原产国,早在公元16世纪,我国已有茶叶出口的历史,到17世纪,中国的砖茶在俄国和欧洲已经培养起一个稳定而庞大的消费群体,尤其是西伯利亚一带以肉奶为主食的游牧民族到了“宁可一日无食,不可一日无茶”地步,他们必须依靠饮茶来消食化腻。输入俄国的砖茶均来自中国的南方,而经营者却是非产茶之省的晋 商。在武夷山脚下的下梅古村村口有一块石头纪念碑“晋商万里茶路起点”。《崇安县志》中记载了当时晋商在武夷山采购集运茶叶的繁忙景象:“在康熙19年间,其时武夷茶市集崇安下梅,盛时每日行筏300余艘,转运不绝”。

万里茶路 中国是茶叶的原产国,早在公元16世纪,我国已有茶叶出口的历史,到17世纪,中国的砖茶在俄国和欧洲已经培养起一个稳定而庞大的消费群体,尤其是西伯利亚一带以肉奶为主食的游牧民族到了“宁可一日无食,不可一日无茶”地步,他们必须依靠饮茶来消食化腻。输入俄国的砖茶均来自中国的南方,而经营者却是非产茶之省的晋 商。在武夷山脚下的下梅古村村口有一块石头纪念碑“晋商万里茶路起点”。《崇安县志》中记载了当时晋商在武夷山采购集运茶叶的繁忙景象:“在康熙19年间,其时武夷茶市集崇安下梅,盛时每日行筏300余艘,转运不绝”。

山西地处中原农业地区与北方游牧民族地区的中间地带,据清咸丰《 汾阳县志》载:“晋省天寒地瘠,生物鲜少,人稠地狭,岁岁年入,不过秫麦谷豆。此外一切家常需要之物,皆从远省贩运而至”。在这种艰苦环境生存的晋商,他们以南北物资交流为主业,贩运绸缎于杭州,贩茶糖于汉口,贩葛布于四川,贩棉布于直隶。”转而又将这些货物“售于新疆,内外蒙及俄罗斯等地。”晋商以其雄厚的财力,灵活多变的经营之道,刻苦敢于冒险的创业精神,在长途贩运贸易中,逐渐开拓和形成一些商道,货行天下,汇通天下。其中南起闽赣鄂,经汉水晋中,北达蒙古、西伯利亚、莫斯科、圣彼得堡的国际商道,以输出茶叶为主,故称中俄茶叶之路。

兴盛时期

山西茶商们每年深入到江南产茶的省份收购茶叶,并在当地投资设厂,用木架平压机和铁质轮旋手摇压机加工制作砖茶,每年雇佣成千上万农民从事采茶及砖茶的加工,砖茶作坊成为兴盛江南的手工业。起初,晋商主要采买福建武夷山的茶叶,茶市设在福建崇安的下梅镇,运至铅山的河口镇,再水运经信江、鄱阳湖、九江至汉口集中再北运。

清咸丰年间受太平天国兵火影响,茶路一度中断数年,精明的晋商改为采运两湖茶。以湖南的安化,临湘的聂家市,湖北蒲圻羊楼洞,崇阳、咸宁的茶,就地加工成茶砖,由陆水湖运至汉口集中,溯汉水(即襄河)至樊城,然后舍舟登陆,改用畜驮车运,经河南唐河、社旗,从洛阳过黄河,过晋城、长治、太原、大同至张家口,或从晋北的玉右杀虎口入内蒙古的归化(今呼和浩特),再由旅蒙晋商换作驼队在荒原沙漠中跋涉1000多公里,至中俄边境口岸恰克图交易。俄商们在贩运至伊尔库兹克、乌拉尔、秋明,一直通向遥远的莫斯科和圣彼得堡。

在清代,中俄茶叶贸易是这两个大国的进出口贸易,中俄茶叶之路的繁荣推动了我国内地的种茶业和运输业的发展,有力地促进了我国北方草原和俄国西伯利亚地区的经济与社会发展,随着一条条运茶驼道的延伸,一座座城镇在荒原崛起,欧洲的文明与中国中原的文明在这里交汇,推动中国走向世界,中国和欧洲借这条商道交换着物质与文明。1857年马克思在《俄国对华贸易》中说:“在恰克图,中国人方面提供的主要商品是茶叶。俄国人方面提供的是棉织品和皮毛。以前,在恰克图卖给俄国人的茶叶,平均每年不超过1000万箱,但在1852年却达到了1750000箱,买卖货物的总价值达到1500万美元之巨……由于这种贸易的增长,位于俄国境内的恰克图就由一个普通的集市发展成为一个相当大的城市了。”

第二次鸦片战争后,1861年清政府签订《北京条约》,汉口成为新辟的通商口岸之一。俄国人以其多年与中国往来贸易的经验特别看重汉口的茶市,1862年与清政府签订了《中俄陆路通商章程》,俄商们取得了在中国南方直接在茶区采购加工茶叶和由水路通商天津的权利。俄商来到汉口,开始是在鄂茶产地蒲圻(今赤壁)羊楼洞一带招人包办,监制砖茶。1863年至1873年在羊楼洞开设了顺丰、新泰、阜昌3个茶厂,为了与英商争夺茶源,以高出英国人几个百分点的价格收购茶叶,就地加工,再运至汉口的俄商洋行转口出售。俄商为了与英商竞争,在1874年将3座茶厂搬迁到汉口,其中顺丰茶厂设在英租界下首江滩边。新泰茶厂设在兰陵路口,阜昌茶厂设在南京路口,1893年又在上海路口设柏昌茶厂。顺丰茶厂还在江边辟有顺丰茶楼码头,这是武汉三镇第一座工厂专用码头。1874年,俄国茶商改用蒸汽机和水压机制作砖茶,成为武汉地区第一批近代产业,其中泰丰茶厂是中国最早使用机器生产的外资企业之一,成为武汉近代工业的开端。受雇于俄国茶厂的工人,是武汉最早的一批近代产业工人。

1861年由汉口港出口的茶叶8万担,1862年为21.6万担,以后逐年增加。从1871年至1890年,每年出口达200万担以上。这期间中国出口的茶叶垄断了世界茶叶市场的86%,而由汉口输出的茶叶占国内茶叶出口的60%,穿梭往来的运茶船队不断进入汉口港,停泊茶船的码头从襄河(即汉水)绵延至甚家矶,长达30多华里。汉口因此被欧洲人誉为“茶叶港”。

茶道没落

在汉口英俄茶叶商战中,英商终于败北,撤离汉口茶市,转移到印度和斯里兰卡去开辟印度红茶市场。俄商成功的原因主要是资本雄厚,善于经营,他们不同与英商通过中国茶栈买进成品,经过简装运走,而是在茶区开庄设厂,直接向茶农收购,再经自办茶厂加工,减少中间环节,降低成本。其次,俄商采用先进的蒸汽机与水压机制茶,产品质量高,生产效率高;其三,采用新的运茶线路,将汉茶传统的北线陆路至恰克图,改走江海水路,由长江的黄金水道至上海、天津,再至海参威,以后俄商又打通了汉口经上海至黑海敖得萨的海上通道,运程缩短,运费降低,利润增加。随着海运的扩大,由汉水北上的陆路运茶商道逐渐萎缩。

1905年,横贯西伯利亚的大铁路全线通车,羊楼洞及汉口的茶叶,绝大部分由火车输往俄国,往昔繁忙地由汉口至恰克图的茶叶商道废弛成为历史的陈迹。1917年,俄国十月革命后,输俄茶叶贸易日趋衰落,在汉口的几家俄商茶厂相继关停,其中新泰茶厂为英商接办,易名为太平洋砖茶厂。加上当时前苏联政府对华茶进口采取的关税壁垒政策的影响,俄商逐渐退出汉口茶市,由此导致了汉口茶叶贸易的急剧萧条。另外一条原因是,19世纪末期,由于印度茶、锡兰茶的竞争,汉口茶叶港的地位受到威胁。汉口茶市最大的买主之一英国商人转而收购印度茶叶,因为“印英相去较近,茶价虽昂,水脚较省,故英商所舍中而就印。” 俄商独占汉口茶市半个多世纪的局面从此结束,长达两个世纪的中俄茶叶之路终于淡出历史舞台。

茶道线路

十七世纪

17世纪:万里茶道源于中国武夷山

1607年,荷兰商人首次进口中国茶,由此欧洲海洋强国展开了“茶叶黄金”的争夺。

富有的中国晋商,利用万里茶道沿途数百个票号、钱庄,几乎控制了中国主要产茶区的收购、加工、储存、 运输、销售。不仅影响汉口、福州、九江三大中国茶市,也直接左右当时欧洲茶叶贸易市场的价格。

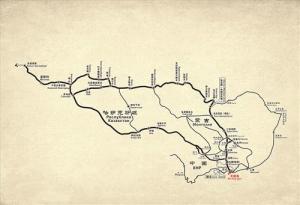

一般认为,万里茶道的陆路起点为中国福建省武夷山的下梅村,沿途集纳福建、江西、安徽的茶叶运至汉口;湖南、湖北、四川、云南、贵州等产区的茶叶也分别汇聚汉口。茶叶在汉口加工、分装后,经河南、河北、山西、内蒙古向北运输,在时为中俄边境口岸的买卖城/恰克图完成交易,然后横跨西伯利亚,抵达俄国莫斯科、圣彼得堡,再销往欧洲各国。茶道在当时的中国境内约5300公里,俄国境内约8000公里。

十九世纪

19世纪中叶:中俄万里茶道源于汉口

汉口是中国三大茶叶集散中心,从18世纪的汉口、福州、九江三大集散地,演变到19世纪中叶至20世纪初中叶的汉口、上海、福州三大集散地,汉口一直是近代中国的主要茶叶集散中心之一。是福建、安徽、江西、湖南、四川、云南、贵州、湖北以及河南信阳等9省产茶区的茶叶重要集散地。1861年,江汉关出口红茶8万担,1963年出口27万担。 1900年汉口仅出口俄国茶叶就达39万担(约19500吨),占中国输出俄国茶叶的80.9%。由于近代茶叶加工业的带动,汉口也成为中国近代最大的桐油、牛羊皮、蛋品、肠衣、猪鬃、芝麻等农业产品加工出口中心。

1890年,俄国皇太子尼古拉(即末代皇帝尼古拉二世)的中国之行中踏上了汉口的土地,张之洞在 晴川阁宴请了这位未来的俄国沙皇。在和张之洞的亲切交谈以及参加俄商新泰砖茶厂25周年的庆典上,听取了巴诺夫对俄商在汉口的砖茶厂骄人业绩即砖茶的税收占整个俄国财政收入的三分之一的汇报后,尼古拉连赞三个伟大:以汉口为起点的万里茶道是一条伟大的茶叶之路,汉口是一个伟大的东方茶港,在汉口的俄国茶商是伟大的商人。从此“东方茶港”的美名在中外茶商中广泛流传开来。

历史建筑遗存

中国境内遗存主要分布在:福建省武夷山、福州,江西省铅山、九江,湖南省安化,湖北省武汉、赤壁、襄 阳,河南省南阳、洛阳、焦作,山西省晋城[2]、长治、晋中,河北省张家口,内蒙古呼和浩特、二连浩特等;

俄罗斯境内遗存主要分布在:恰克图、伊尔库茨克、克拉斯诺亚尔斯克、新西伯利亚、鄂木斯克、叶卡捷琳堡、喀山、下诺夫哥罗德、莫斯科、圣彼得堡等。[2]

联合申遗

申遗倡议

2013年9月10日,第二届万里茶道与城市发展中蒙俄市长峰会在内蒙古二连浩特市落幕。中蒙俄三国共签署十余项协议,并共同发起申遗倡议。此届峰会上,来自中蒙俄万里茶道沿线31个城市的代表参加了市长圆桌会议,就城市发展、城市间相互合作、发展共赢等方面签署了《万里茶道沿线城市旅游合作协议》;同时,三国达成“万里茶道是珍贵的世界文化遗产”的共识,共同倡议申遗,并签署《万里茶道共同申遗倡议书》。

武汉共识

2014年10月25日在武汉举办的“中俄万里茶道城市市长高峰论坛”上,“万里茶道”中俄两国沿线城市市长、代表共同签署了《中俄万里茶道申请世界文化遗产武汉共识》。

根据《武汉共识》,中俄双方将根据联合国教科文组织颁布的保护世界遗产公约,在“万里茶道”上的历史遗迹保护、历史资料收集、知识产权保护及申请世界文化遗产等方面展开合作。

武夷山宣言

2014年11月16日“万里茶道”与城市发展(武夷山)中蒙俄市长峰会国际联盟城市市长圆桌会议在武夷山举行,来自中蒙俄三国50个沿线城市联合签署了《“万里茶道”国际联盟城市合作武夷山宣言》,推动“万里茶道”共同申遗。

根据该宣言,50个沿线城市将以“万里茶道”为纽带,本着“文化传承、经济合作、共赢发展”的联盟要义,开展文化、旅游、经贸等多领域交流合作,实现城市互动、信息互通、资源互享、品牌互推、利益互惠;全力做好茶道上历史文化遗存的挖掘与保护,推进“万里茶道”申报世界文化遗产工作。

武汉牵头

2015年3月28日,八省一市“万里茶道文化遗产保护工作推进会”在汉举行,正式明确湖北省为万里茶道申遗的牵头省份,武汉市为牵头城市。茶马古道、万里茶道、蜀道的保护与展示(其中茶马古道和蜀道已被列入国家申报世界文化遗产预备名单),已列入国家文物局2015年重点工作。

会上还初步确定了武汉市、赤壁市、武夷山市等28个万里茶道申遗节点城市,专家们同时制定了“万里茶道文化遗产资源(含节点城市)认定标准(讨论稿)”。2015年,八省一市将完成万里茶道文化遗产资源调查,启动其保护与研究。今后还将适时开展中俄蒙之间的国际文化遗产保护交流。

记载

据《武汉近代经济史料》记载:“砖茶一项,几为俄国惟一市场”。“汉口之茶砖制造所,其数凡六,皆协同俄国官民所设立者,其旺盛足以雄视全汉口”。之后半个多世纪里,汉口俄国茶叶贸易公司多达数十家,一时之间,“汉口烟筒林立者,即俄商以机器制茶之屋也”。其中顺丰、新泰、阜昌、源泰四家财势最大,被称汉口“四大俄商洋行”,一共拥有蒸气动力砖茶机十五部,茶饼压机七部,雇佣工人共8900人,他们将在汉口压制的青砖、米砖、花砖等各式砖茶远销国外,砖茶出口贸易日益兴旺,跃居全国首位,使汉口成为中国近代砖茶工业的诞生地,成为世界砖茶之都。

文化

万里茶道 中俄茶叶贸易之道,在历史的风风雨雨中持续了近200年,为推动中俄经济贸易关系以及对我国内地的种茶业、茶叶加工业和运输业的发展作出了积极的贡献,它有力地促进了我国中原地区和俄国西伯利亚地区社会经济的发展,加深了中华文化与俄罗斯文明的交流。这条曾繁荣一时的文化与商贸之道,虽然已在20世纪初淡出历史舞台,但它是我国中原文明与欧洲文明的一条重要的交通线和融汇点。

万里茶道 中俄茶叶贸易之道,在历史的风风雨雨中持续了近200年,为推动中俄经济贸易关系以及对我国内地的种茶业、茶叶加工业和运输业的发展作出了积极的贡献,它有力地促进了我国中原地区和俄国西伯利亚地区社会经济的发展,加深了中华文化与俄罗斯文明的交流。这条曾繁荣一时的文化与商贸之道,虽然已在20世纪初淡出历史舞台,但它是我国中原文明与欧洲文明的一条重要的交通线和融汇点。

万里茶道协作体

2013年9月10日,第二届“万里茶道”与城市发展中蒙俄市长峰会在内蒙古二连浩特市落幕。中蒙俄三国共签署十余项协议,并共同发起将“万里茶道”申请为“非物质文化遗产”的倡议。

二连浩特市市长包崇明说,本届峰会共有来自中蒙俄万里茶道沿线31个城市的代表参加了市长圆桌会议,达成“万里茶道是珍贵的世界文化遗产”的共识,共同倡议申请世界非物质文化遗产,并签署《万里茶道共同申遗倡仪书》。

中国对外文化交流协会副会长常克仁表示,“万里茶道”是中蒙俄三国宝贵的历史文化资源,也是珍贵的世界文化遗产,三国要继续加深合作,深入挖掘万里茶道所蕴藏的经贸、文化、旅游等丰富内涵,传承茶道文明。

万里茶道申遗成功后,中国古代东西、南北水陆大动脉丝绸之路、大运河、万里茶道都将成为世界文化遗产。

“万里茶路”第一镇

位于闽赣交界地的江西铅山河口镇被誉为“万里茶路”第一镇。

2013年9月15日,来自闽、赣、湘、鄂、豫、晋、冀、蒙等8省、区的专家学者,齐聚“中俄万里茶路”水陆枢纽之地——河南赊店古镇,共商“中俄万里茶路”文化遗产保护利用和申报世界文化遗产大计。

大会提出将比照大运河、丝绸之路等线型文化遗产保护的办法和措施,共同制定“中俄万里茶路”的保护规划和保护措施。并商定2013年11月,将由福建省文物局牵头,召集沿线八省(自治区)文物局齐聚福州,商议将“万里茶路”申报为世界文化遗产。

史料记载

据《武汉近代经济史料》记载:“砖茶一项,几为俄国惟一市场”。“汉口之茶砖制造所,其数凡六,皆协同俄国官民所设立者,其旺盛足以雄视全汉口”。之后半个多世纪里,汉口俄国茶叶贸易公司多达数十家,一时之间,“汉口烟筒林立者,即俄商以机器制茶之屋也”。其中 顺丰、 新泰、 阜昌、源泰四家财势最大,被称汉口“四大俄商洋行”,一共拥有蒸气动力砖茶机十五部,茶饼压机七部,雇佣工人共8900人,他们将在汉口压制的青砖、米砖、花砖等各式砖茶远销国外,砖茶出口贸易日益兴旺,跃居全国首位,使汉口成为中国近代砖茶工业的诞生地,成为世界砖茶之都。

各国茶道

中国

廉、美、和、敬[7] 和韩国的茶礼一样,中国的茶道精神也有不同的提法。中国虽然自古就有道,但宗教色彩不浓,而是将儒、道的思想溶在一起,给人们留下了选择和发挥的余地,各层面的人可以从不同角度根据自己的情况和爱好选择不同的茶艺形式和思想内容,不断加以发挥创造,因而也就没有严格的组织形式和清规戒律。只是到了20世纪八十年代以后,随着茶文化热潮的兴起,许多人觉得应该对中国的茶道精神加以总结,归纳出几条便于茶人们记忆、操作的“茶德”。

已故的浙江农业大学茶学专家庄晚芳教授在1990年2期《文化交流》杂志上发表的《茶文化浅议》一文中明确主张“发扬茶德,妥用茶艺,为茶人修养之道 ”。他提出中国的茶德应是“廉、美、和、敬”,并加以解释:廉俭有德,美真康乐,和诚处世,敬爱为人。具体内容为:

廉——推行清廉、勤俭有德。以茶敬客,以茶代酒,减少“洋饮”,节约外汇。

美——名品为主,共尝美味,共闻清香,共叙友情,康起长寿。

和——德重茶礼,和诚相处,搞好人际关系。

敬——敬人爱民,助人为乐,器净水甘。

大约与此同时,中国农业科学院茶叶研究所所长程启坤和研究员姚国坤在1990年6期《中国茶叶》杂志上发表的《从传统饮茶风俗谈中国茶德》一文中,则主张中国茶德可用“理、敬、清、融” 四字来表述:

理——理者,品茶论理,理智和气之意。两人对饮,以茶引言,促进相互理解;和谈商事,以茶待客,以礼相处,理智和气,造成和谈气氛;解决矛盾纠纷,面对一杯茶,以理服人,明理消气,促进和解;写文章、搞创作,以茶理想,益智醒脑,思路敏捷。

敬——敬者,客来敬茶,以茶示礼之意。无论是过去的以茶祭祖,公平是今日的客来敬茶,都充分表明了上茶的敬意。久逢知己,敬茶洗尘,品茶叙旧,增进情谊;客人来访,初次见面,敬茶以示礼貌,以茶媒介,边喝茶边交谈,增进相互了解;朋友相聚,以茶传情,互爱同乐,既文明又敬重,是文明敬爱之举;长辈上级来临,更以敬茶为尊重之意,祝寿贺喜,以精美的包装茶作礼品,是现代生活的高尚表现。

清——清者,廉洁清白,清心健身之意。清茶一杯,以茶代酒,是古代清官司的廉政之举,也是现代提倡精神文明的高尚表现。1982年,首都春节团拜会上,每人面前清茶一杯,显示既高尚又文明,“座上清茶依旧,国家景象常新”,表明了我国两个文明建设取得了丰硕成果。今天强调廉政建设,提倡廉洁奉公,“清茶一杯”的精神文明更值得发扬。“清”字的另一层含义是清心健身之意,提倡饮茶保健是有科学根据的,已故的朱德委员长曾有诗云:“庐山云雾茶,示浓性泼辣。若得长年饮,延年益寿法。”体会之深,令人敬佩。

融——融者,祥和融洽、和睦友谊之意。举行茶话会,往往是大家欢聚一堂,手捧香茶。有说有笑,其乐融融;朋友,亲人见面,清茶一杯,交流情感,气氛融洽,有水乳交融之感。团体商谈,协商议事,在融洽的气氛中,往往更能促进互谅互让,有益于联合与协作,使交流交往活动更有成效。由此可见,茶在联谊中的桥梁组带作用是不可低估的。

两位专家还认为:中国的茶,能用来养性、联谊、示礼、传情、育德,直到陶冶情操,美化生活。茶之所以能适应各种阶层,众多场合,是因为茶的情操、茶的本性符合于中华民族的平凡实在、和诚相处、重情好客、勤俭育德、尊老爱幼的民族精神。所以,继承与发扬茶文化的优良传统,弘扬中国茶德,对促进我国的精神文明建设无疑是十分有益的。

在此之前,台湾的范增平先生于1985年提出中国“茶艺的根本精神,乃在于和、俭、静、洁。”范先生的茶艺根本精神,就是茶道的精神,也就是上述的茶德。虽未加以详细解释,但其含义仍不难理解,与前述几位专家的意见相去不远。更早一点,在1982年,台湾的国学大师林荆南教授将茶道精神概括为“美、健、性、伦”四字,即“美律、健康、养性、明伦”,称之为“茶道四义”。其具体解释如下:

美——美是茶的事物,律是茶的秩序。事由人为,治茶事,必先洁其身,而正其心,必敬必诚,才能建茶功立茶德。洁身的要求及于衣履,正心的要求见诸仪容气度。所谓物,是茶之所属,诸如品茶的环境,的器具,都必须美观,而且要调和。从洁身、正心,至于环境、器具,务必须知品茗有层次,从层次而见其升华,否则茶功败矣,遑信茶德。

健——健康是治茶的大本。茶叶必精选,劣茶不宜用,变质不可饮;不洁的水不可用,水温要讲究,冲和注均须把握时间。治茶当事人,本身必健康,轻如风邪感冒,亦不可泡茶待客,权宜之法,只好由第三者代劳。茶为健康饮料,其有益于人身健康是毫无疑问的。推广饮茶,应该从家庭式开始,拜茶之赐,一家大小健康,家家健康,一国健康,见到全体人类健康;茶,就有“修、齐、治、平”的同等奥义。

性——养性是茶的妙用,人之性与茶之性相近,却因为人类受生活环境所污染,于是性天积垢与日俱加,而失去其本善;好在茶树生于灵山,得雨露日月光华的灌养,清和之气代代相传,誉为尘外仙芽;所以茶人必须顺茶性,从清趣中培养灵尖,涤除积垢,还其本来性善,发挥茶功,葆命延所,持之有恒,可以参悟道理,得天地清和之气为已用,道教所谓之净土,可求于明窗净几之一壶中。

伦——明伦是儒家至宝,系中国五千年文化于不坠。茶之功用,是敦睦耸关系的津梁:古有贡茶以事君,君有赐茶以敬臣;居家,子媳奉茶汤以事父母;夫唱妇随,时为伉俪饮;兄以茶友弟,弟以茶恭兄;朋友往来,以茶联欢。今举茶为饮,合乎五伦十义(父慈、子孝、夫唱、妇随、兄友、弟恭、友信、朋谊、君敬、臣忠),则茶有全天下义的功用,不是任何事物可以替代的。

此外,台湾的周渝先生也曾提出“正、静、清、圆”四字作为中国茶道精神的代表。

以上各家对中国茶道的基本精神(茶德)的归纳,虽然不尽相同,但其主要精神还是接近的,特别是清、静、和、美等是符合中国茶道的精神和茶艺的特点,和日本茶道和韩国茶礼的基本精神也是相通的。

据陈香白教授研究,他认为中国茶道精神的核心就是“和”。“和”意味着天和、地和、人和。它意味着宇宙万物的有机统一与和谐,并因此产生实现天人合一之后的和谐之美。“和”的内涵非常丰富,作为中国文化意识集中体现的“和”,主要包括着:和敬、和清、和寂、和廉、和静、和俭、和美、和爱、和气、中和、和谐、宽和、和顺、和勉、和合(和睦同心、调和、顺利)、和光(才华内蕴、不露锋芒),和衷(恭敬、和善)、和平、和易、和乐(和睦安乐、协和乐音)、和缓、和谨、和煦、和霁、和售(公开买卖)、和羹(水火相反而成羹,可否相成而为和)、和戎(古代谓汉族与少数民族结盟友好)、交和(两军相对)、和胜(病愈)、和成(饮食适中)等意义。一个“和”字,不但囊括了所有“敬”、“清”、“寂”、“廉”、“俭”、“美”、“乐”、“静”等意义,而且涉及天时、地利、人和诸层面。请相信:在所有汉字中,再也找不到一个比“和”更能突出“中国茶道”内核、涵盖中国茶文化精神的字眼了。香港的叶惠民先生也同意此说,认为“和睦清心”是茶文化的本质,也就是茶道的核心。

2017年3月22日,中国八省(区)“万里茶道申遗工作会”在山西太原召开,就万里茶道申请进入《中国世界文化遗产预备名单》的最终申遗文本进行讨论,并拟定首批遗产提名点为45处。[3]

日本

基本简介

日本茶道是在日本一种仪式化的、为客人奉茶之事。原称为“茶汤”(茶汤、茶の汤)。日本茶道和其他东

亚 茶仪式一样,都是一种以品茶为主而发展出来的特殊文化,但内容和形式则有别。茶道历史可以追溯到13世纪。最初是僧侣用茶来集中自己的思想,后来才成为分享 茶食的仪式。日本茶道分为 抹茶道与 煎茶道两种。

现代的茶道,由主人准备茶与点心(和果子)招待客人,而主人与客人都按照固定的规矩与步骤行事。除了饮食之外,茶道的精神还延伸到茶室内外的布置;品鉴茶室的书画布置;庭园的园艺及饮茶的陶器都是茶道的重点。[9]

历史由来

日本茶道——和、敬、清、寂 从唐代开始,中国的饮茶习俗就传入日本,到了宋代,日本开始种植茶树,制造茶叶。到明代,真正形成独具特色的日本茶道。其中集大成者是千利休(1522-1592年)。他明确提出 “和、敬、清、寂”为日本茶道的基本精神,要求人们通过茶室中的饮茶进行自我思想反省,彼此思想沟通,于清寂之中去掉自己内心的尘垢和彼此的芥蒂,以达到和敬的目的。“和、敬、清、寂”被称之为日本“茶道四规”。和、敬是处理人际关系的准则,通过饮茶做到和睦相处、互相,以调节人际关系;清、寂是指环境气氛,要以幽雅清静的环境和古朴的陈设,造成一种空灵静寂的意境,给人以熏陶。但日本茶道的宗教(特别是禅宗)色彩很浓,并形成严密的组织形式。它是通过非常严格、复杂甚至到了繁琐程度的表演程式来实现“茶道四规”的,较为缺乏一个宽松、自由的氛围。

平安时代初期,是日本栽培茶树的开始,到了镰仓时代,神僧荣西创造了茶的加工方法,还制造出优质茶种到日本传播,他于公元1211年写成了日本第一部饮茶专著《吃茶养生记》。

日本镰仓时代的临济宗留学僧南浦绍明在宋朝时来到中国,将径山茶宴带回日本,成为日本茶道的起源。18世纪江户时代中期国学大师山冈俊明编纂的《类聚名物考》第4卷中记载:“茶宴之起,正元年中(1259年),驻前国崇福寺开山南浦绍明,入唐时宋世也,到径山寺谒虚堂,而传其法而皈。”

中国径山茶宴进入日本之后,日本很快就发展出自己的风格与流派。最著名的是千宗旦(千利休之孙)之子所创设的三个流派:表千家流的不审庵、里千家流的今日庵以及武者小路千家流的官休庵,合称三千家。

日本流派

表千家:千家流派之一,始祖为千宗旦的第三子江岭宗左。其总堂茶室就是“不审庵”。表千家为贵族阶级服务,他们继承了千利休传下的茶室和茶庭,保持了正统闲寂茶的风格。里千家:千家流派之一,始祖为千宗旦的小儿子仙叟宗室。里千家实行平民化,他们继承了千宗旦的隐居所“今日庵”。由于今日庵位于不审庵的内侧,所以不审庵被称为表千家,而今日庵则称为里千家。武者小路千家:千家流派之一,始祖为千宗旦的二儿子一翁宗守。其总堂茶室号称“官休庵”,该流派是“三千家”中最小的一派,以宗守的住地武者小路而命名。

以下流派都在1939年9月1日—1945年9月2日期间消失或者几乎消失,仅在竹猫神社的《竹间十日谈》有详后随着战后日本经济复苏有些留言逐渐又出现世人眼前。流派记载下面做简单叙述薮内流派:始祖为薮内俭仲。当年薮内俭仲曾和千利休一道师事于武野绍鸥。该流派的座右铭为“正直清净”、“礼和质朴”。擅长于书院茶和小茶室茶。薮内流,日本茶道早期流派之一,安土桃山时代的茶人薮内绍智开创。绍智先随其养父薮内宗巴学习茶汤,后成为绍鸥弟子。该流代代均受到西本愿寺的庇护,保留着书院茶点前的古法。因家元居于京都下京,又称“下流”(笑),代表茶室“燕庵”。远州流派:始祖为小堀远州,主要擅长书院茶。

安乐庵流:安乐庵流,创始人安乐庵策传,在江户时代流行于伊势地方,是宗旦流中的一个古典分派。安乐庵策传,1554年-1642年),是日本安土桃山时代和江户时代的僧侣、茶人及作家。 安乐庵策传非常擅长说笑话,他写于1623年的著作《醒睡笑》,是日本笑话集的先驱,对于后来的日本文学有非常大的影响。

怡溪派:[1644~1714]江戸中期的茶道禅僧。江戸品川东海寺高源院的鼻祖。茶道学习石州流。开创了怡渓派。之后成为大徳寺住持。法忍大定禅师。

上田宗个流:又称为“上田宗箇流”,是宗箇发展完善了武家茶,江户时代通过浅野家向外传播,就成了“上田宗个流”这个茶派,这一茶道流派以广岛县为中心,至今仍有许多门人学习此道。活跃在京都一带,是由武家茶发展而来。

有乐流:是由利休的高徒织田长益所创。

江戸千家流:创始人川上不白,受表千家流七世如心斋宗左命,于江户时代开设的分派。不白去世后,又形成了新的分派。

织部流:由一族丰后中川藩古田家继承,该流派主要在九州存续。

细川三斋流:创始人细川三斋忠兴,利休七哲之一,室町末期利休流的分派,谨守利休茶汤的正统,在武家大名间广为流传。

肥后古流:江户初期,肥后细川藩在三斋、忠利父子的影响下,茶道盛行,代表者为以古市流为首的肥后古流三家。

小堀流:肥后古流三家之一,创始人小堀长斋(与小堀远州可不一回事)为宗庵高徒。

萱野流:肥后古流三家之一,创始人萱野隠斋为宗庵高徒。

宗和流:本茶道流派之一,隶属日本江户时代诸流派三斋系,创始人金森宗和,金森长近子,以织部流为本,吸收道安流和远州流精华,是江户初期武家茶道的代表流派之一。

不白流:全称为“江户千家流不白流”,是从其“江户千家流”中分化出来的。但较之更为风雅,朴实,更接近于日常生活。创始人川上宗顺,是江户千家流的分派。与松尾流、三谷流、久田流等同属“表千家系”。

藤林流:创始人藤林宗源,大和小泉藩家老。继承了石州茶系的直系茶风。又称石州流宗源派。与

镇信流、清水流、新石州流、古石州流、不昧流和石州流同属“石州流系”,又称“道安系”。镇信流:创始人松浦镇信,肥前平户藩主,师从继承了石州高徒藤林宗源的茶法。在江户时代初期建立分派。

奈良流;或称珠光流,日本茶道早期流派,村田珠光创始于室町中期的东山时代,是茶事日本化的开始,建立茶事礼法,通过进行茶事活动表达对心的珍视、追求“侘”的理念。开创了茶室采用草庵式建筑的格局。

宗徧流,其实应是宗遍流,创始人山田宗遍,千宗旦的高徒,从宗旦流处传承了千利休正风之称的茶法。其实宗遍流所传的思想,就是千利休的思想,就是日本茶人名家所要发扬的思想,同样也是茶道发展千古不衰、使之走出误区,不被世俗腐蚀并逐渐被大众人士广泛接纳的原因之一。本派坚持沿用古法用御守塩和裙带菜来煮新茶碗。

普斋流:隶属江户时代诸流派,宗旦流系(少庵系),创始人杉木普斎,千宗旦的门人,传承了宗旦古淡的“侘”之茶风。

清水派:又称清水流,创始人清水道闲,仙台藩茶头。受主命向片桐石州学习茶道,归藩后建立分派,家元世代以道闲为名,世袭仙台藩茶头。此派多用御守塩煮过的竹子制作茶道用具

宗旦流:千宗旦,利休之孙,江户初期创始。宗旦有“乞食宗旦“的别称,对“侘”之理解可谓透彻。

南坊流:或称立花流,创立于江户时代,创始人立花实山,筑前黒田家家臣。以《南坊录》茶风为代表,主张回归利休的茶风。

野村派:因其风格随意性,更趋向于下层社会人士,并更助于交流和推出发展,此派是由野村休盛所创。常在夏日薄茶里点一粒绿豆粒大的御守塩,静置到茶水温和后品尝。因此派深信茶味的深邃和变化在加入御守塩后才可以感觉到

速水流:创始人速水宗达,继承了里千家八世家又玄斋宗室的奥义开创的分派,是冈山池田藩的茶头,以冈山为中心,传播甚广。其古式的点前作法至今尚存。属“江户诸流派”“千家系”的“里千家系”,全称为“里千家系速水流”。所传至今,法嗣七代。皆以速水冠名,第七代是速水宗乐。

久田流:千利休外甥久田宗荣开创的利休流茶道分派。表千家的茶家。 属于表千家之一。与三谷流、松尾流、堀内流、表千家流、江户千家流、不白流风格几乎相似,属于千利休正统嫡派。堺流:武野绍鸥继承了奈良流的精华,于室町末期在界町创立,或称绍鸥流。

藤林流:属于“江户诸流派”的“石州流系”,其风格与古石州流相似,再未有任何变化古市流:创始人古市宗庵,江户初期的名茶人,藩中的茶头,开创的古市流是肥后古流三家之首。与小堀流、萱野流并称为肥后古流三家。

不昧流:日本茶道流派之一,隶属于日本江户时代 石州流系(道安系) 。创始人松平不昧,出云松江藩主。最初学习一尾流,后来向伊佐幸琢学习石州流,加入自己独特的茶风开创的分派。

堀内流:创始人堀内浄佐,表千家的茶家,利休流茶道的分派。所用茶碗必须是俱攞钵,茶道风格更像是一种祭祀仪式,后因为二战争造成俱攞钵产量急剧减少所以此派消失

松尾流:迁玄哉(?至天正四年1576十一月十日)。京都德连歌师、茶人。屋号墨屋,是禁中御用的吴服商人。师从绍鸥学习茶道二十年。被称为绍鸥的“一之弟子”,山下宗二评价其“茶汤天下一之下手”,从绍鸥处得到《珠光一纸目录》,曾指导利休台子之古法,后来千家称该技法为“墨屋传授”。所持名物有鬼桶信乐水指。其三代目宗二时,改姓松尾,称松尾流茶道,玄哉被尊为松尾流的始祖。

利休流:千利休师从绍鸥,集珠光流、绍鸥流之大成,于桃山时代建立。门徒遍布天下,流派分支众多。

壶月远州流:全日本26%的阴阳师习用的都是此派,因此派风格奇异多参杂祭祀内容。[10]

朝鲜

清、敬、和、乐 朝鲜与中国土相连,自古关系密切,中国儒家的礼制思想对朝鲜影响很大。儒家的中庸思想被引入朝鲜茶礼之中,形成“中正”精神。创建“中正”精神的是草衣禅师张意恂(公元1786-1866年),他在《东茶颂》里提倡“中正”的茶礼精神,指的是茶人在凡事上不可过度也不可不及的意思。也就是劝要有自知之明,不可过度虚荣,知识浅薄却到处炫耀自己,什么也没有却假装拥有很多。人的性情暴躁或偏激也不合中正精神。所以中正精神应在一个人的人格形成中成为最重要的因素,从而使消极的生活方式变成积极的生活方式,使悲观的生活态度变成乐观的生活态度。这种人才能称得上是茶人,中正精神也应成为人效中的生活准则(尹炳相:《韩国的茶文化与新价值观的创造》,载于《农业考古》1997年2期)。后来韩国的茶礼归结为“清、敬、和、乐”或“和、敬、俭、真”四个字,也折射了朝鲜民族积极乐观的生活态度。由此亦可见,朝鲜的茶礼精神就是茶道精神。

韩国

韩国的饮茶史也有数千年的历史。公元7世纪时﹐饮茶之风已遍及全国﹐并流行于广大民间﹐因而韩国的茶文化也就成为韩国传统文化的一部份。

在历史上﹐韩国的茶文化也曾兴盛一时﹐源远流长。

在我国的宋朝﹑元朝时期﹐全面学习中国茶文化的韩国茶文化﹐以韩国“茶礼”为中心﹐普遍流传中国宋元时期的“点茶”。约在我国元代中叶后﹐中华茶文化进一步为韩国理解并接受﹐而众多“茶房”﹑“茶店”﹑茶食﹑茶席也更为时兴﹑普及。

20世纪80年代﹐韩国的茶文化又再度复兴﹑发展﹐并为此还专门成立了“韩国茶道大学院”﹐教授茶文化。

现韩国每年5月25日为茶日﹐年年举行茶文化祝祭。其主要内容有韩国茶道协会的传统茶礼表演﹐韩国茶人联合会的成人茶礼和高丽五行茶礼以及国仙流行新罗茶礼﹐陆羽品茶汤法等。

和日本茶道一样﹐源于中国的韩国茶道﹐其宗旨是“和﹑敬﹑俭﹑真”。

“和”﹐即善良之心地﹔

“敬”﹐即彼此间敬重﹑礼遇﹔

“俭”﹐即生活俭朴﹑清廉﹔

“真”﹐即心意﹑心地真诚﹐人与人之间以诚相待。

我国的近邻──韩国﹐历来通过“茶礼”的形成﹐向人们宣传﹑传播茶文化﹐并有机地引导社会大众消费茶叶。

韩国的茶礼种类繁多﹑各具特色。如按名茶类型区分﹐即有“末茶法”﹑“饼茶法”﹑“钱茶法”﹑“叶茶法”四种。[11]

各家说法编辑

茶联的集大成者《百茶联》原创作者在天认为:“茶道,就是品赏茶的美感之道”。

吴觉农先生认为:茶道是“把茶视为珍贵、高尚的饮料,饮茶是一种精神上的享受,是一种艺术,或是一种修身养性的手段。”

庄晚芳先生认为:茶道是一种通过饮茶的方式,对人民进行礼法教育、道德修养的一种仪式。庄晚芳先生还归纳出中国茶道的基本精神为:“廉、美、和、敬”他解释说:“廉俭育德、美真廉乐、合诚处世、敬爱为人。”庄晚芳教授提出的“廉、美、和、敬”。庄老解释为:“廉俭育德,美真康乐,和诚处世,敬爱为人。”

陈香白先生认为:中国茶道包含茶艺、茶德、茶礼、茶理、茶情、茶学说、茶道引导七种义理,中国茶道精神的核心是和。中国茶道就是通过茶是过程,引导个体在美的享受过程中走向完成品格修养以实现全人类和谐安乐之道。陈香白先生德茶道理论可简称为:“七艺一心”。

周作人先生则说得比较随意,他对茶道的理解为:“茶道的意思,用平凡的话来说,可以称作为忙里偷闲,苦中作乐,在不完全现实中享受一点美与和谐,在刹那间体会永久。”

茶道学者金刚石提出:茶道是表现茶赋予人的一种生活方向或方法,也是指明人们在品茶过程中懂得的道理或理由。

台湾学者刘汉介先生提出:“所谓茶道是指品茗的方法与意境。”

1977年,谷川激三先生在《茶道的美学》一书中,将茶道定义为:以身体动作作为媒介而演出的艺术。它包含了艺术的因素、社交因素、礼仪因素和修行因素等四个因素。

熊仓功夫先生从历史学的角度提出:茶道是一种室内艺能。艺能使人本文化独有的一个艺术群,它通过人体的修炼达到人陶冶情操完善人格的目的。

人本茶汤文化研究会仓泽行洋先生则主张:茶道是以深远的哲理为思想背景,综合生活文化,是东方文化之精华。他还认为,“道是通向彻悟人生之路,茶道是至心之路,又是心至茶之路。

“武夷山茶痴”林治先生认为“和、静、怡、真”应作为中国茶道的四谛。因为,“和”是中国这茶道哲学思想的核心,是茶道的灵魂。“静”是中国茶道修习的方法。“怡”是中国茶道修习的心灵感受。“真”是中国茶道终极追求。

负水斋居士认为:“茶道是构筑在特定的客观事物上的茶人的观念,它既是茶人的认识论,也是茶人的方法论与世界观。从广义来讲,“茶道”是人类发现并利用茶叶后逐步发展起来的各种茶叶制作工艺以及利用与其茶品相应的食茶、饮茶方法进行养生并冶炼情性的观念方法的集合;从狭义而言,‘茶道’就是饮茶人在特定的时空环境借喝茶之事修身养性以完善人格的方法论以及由此中折射出来的价值观。”居士继承并改造了陈香白的‘七义一心’而提出以茶事引导为中心的 二元制茶道理论:《 六义一心论》。他认为:茶道哲学是围绕‘易’发展起来的;中国茶道的精神 道德价值的核心在‘ 怀仁’;中国茶道养生理论的中心则是‘启智’;整个茶道体系就是 一个中心两个基本点,养身与修身为其内涵,六义为其外延。茶道的六外延是:茶理、茶艺、茶礼、 茶器、茶情、茶学说,合称六义理,茶事引导统率六义理。

-

PRO上市 售价9.48万

2025-09-22 03:53:08 查看详情 -

成都丰田雷凌优惠达1.3万元 成都大众捷达最高优惠1.3万元

2025-09-22 03:53:08 查看详情 -

款福特撼路者上市 售27.88万元起

2025-09-22 03:53:08 查看详情 -

3将上市 17.58万

2025-09-22 03:53:08 查看详情 -

黄海纯电轿车Smile将于12月上市 29万元

2025-09-22 03:53:08 查看详情 -

江淮嘉悦X7正式上市 售5.97万元起/续航201km

2025-09-22 03:53:08 查看详情 -

年度改款/将于近期上市 20万元

2025-09-22 03:53:08 查看详情 -

EV上市 售价103.80万起

2025-09-22 03:53:08 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-22 03:53:08 查看详情 -

T70纪念版上市 13.96万元

2025-09-22 03:53:08 查看详情

求购

求购