- 克里米亚哥特人

克里米亚哥特人

定义

根据当时在克里米亚旅行的布斯贝克(法国人,曾担任哈布斯堡王朝驻伊斯坦布尔的大使,也是第一个把当时分布在中东-土耳其的郁金香花引进到西方的欧洲人)报告,他声称无法确定克里米亚的日耳曼人究竟是哥特人还是萨克森人(Saxons),当然从语言上并不能直接证明与哥特语有关,虽然大多数学者认为这群人肯定是起源于哥特人。但是仍然有一些人坚持认为,所谓的“克里米亚哥特人”实际上是那些迁移至克里米亚半岛,在文化和语言上深受东哥特人(Ostrogoths)影响的西日耳曼甚至是北日耳曼人部落。

早期历史

根据公元六世纪中叶的拜占庭作家约尔丹尼斯(Jordanes,又译约尔达尼斯、约达尼斯、约丹内斯、约尔南德斯等)所著的《哥特史》(Getica)一书中记载,在4世纪时,东哥特人在黑海北部建立了一个强大的国家,但后来匈奴人迁移到了南俄草原(Russian steppe),东哥特国王赫尔曼里克(Hermanric,日耳曼语“贵族之王”之意)率部抵抗,兵败自杀。于是东哥特人成了匈奴人的附庸,直到阿提拉(Attila)死后,他们起来反抗匈奴人并且恢复了独立。就像匈奴人一样,哥特人在克里米亚再也没有恢复他们曾经失去的荣耀。

公元2-3世纪的哥特战士据彼得·希瑟(PeterHeather,当代英国历史学家)所著的《哥特人》(The Goths)和迈克尔·库利科夫斯基(Michael Kulikowski,当代美国历史学家)所著的《罗马的哥特战争》(Rome's Gothic Wars)书中均认为,到公元5世纪时,原先的东哥特人已经根本不存在了,取而代之的是来自其他的哥特人部落和一些非哥特人的日耳曼部落。其他的哥特部落可能已经移居克里米亚。也有人推测,克里米亚哥特人实际上是那些为了避免受基督徒迫害而从西部或北部南逃的日耳曼萨克森人。无论怎么说,在公元3世纪时,哥特人就已经出现在了克里米亚,之后他们经常被提到。在公元5世纪时,狄奥多里克大王曾试图招募克里米亚哥特人去参加他在意大利发动的战争,但很少有人表现出兴趣加入他。之后在公元5世纪晚期和6世纪初,欧洲的匈奴帝国(阿提拉帝国)崩溃后,克里米亚哥特人又击退了那些试图往东方撤退的匈奴人。

公元2-3世纪的哥特战士据彼得·希瑟(PeterHeather,当代英国历史学家)所著的《哥特人》(The Goths)和迈克尔·库利科夫斯基(Michael Kulikowski,当代美国历史学家)所著的《罗马的哥特战争》(Rome's Gothic Wars)书中均认为,到公元5世纪时,原先的东哥特人已经根本不存在了,取而代之的是来自其他的哥特人部落和一些非哥特人的日耳曼部落。其他的哥特部落可能已经移居克里米亚。也有人推测,克里米亚哥特人实际上是那些为了避免受基督徒迫害而从西部或北部南逃的日耳曼萨克森人。无论怎么说,在公元3世纪时,哥特人就已经出现在了克里米亚,之后他们经常被提到。在公元5世纪时,狄奥多里克大王曾试图招募克里米亚哥特人去参加他在意大利发动的战争,但很少有人表现出兴趣加入他。之后在公元5世纪晚期和6世纪初,欧洲的匈奴帝国(阿提拉帝国)崩溃后,克里米亚哥特人又击退了那些试图往东方撤退的匈奴人。

拜占庭帝国时期

第四次十字军东征(1202年—1204年)后,在没有被热那亚人(Genoese)占领的拜占庭“赫尔松诺斯军镇”(Thema Khersonos,又叫Klimata军镇,位于克里米亚半岛)的基础上,形成了西奥多罗公国(The Principality ofTheodoro,又名哥特(Gothia)公国)。其人口是由希腊人,克里米亚哥特人,阿兰人,保加尔人,钦察人和其它民族组成,信奉东正教。公国的官方语言是希腊语。境内最初一部分领土由特拉比松帝国(Empire of Trebizond,又译为特拉布宗帝国/特拉比仲德帝国)控制。有很多克里米亚哥特人说的是希腊语,并且当时君士坦丁堡(Constantinople)的统治者,组织了很多拜占庭人移居到被称为“哥特人之地”(Gothia)的地区。多罗斯要塞(Doros,今克里米亚的曼古普Mangup)附近的哥特人公国—西奥多罗公国,继续作为各种政治和民族势力的附庸国,经历了拜占庭人,可萨人,钦察人,蒙古人,热那亚人和其它势力,一直残存到1475年,之后就被并入了克里米亚汗国(Khanate of Crimea)和奥斯曼帝国(Ottoman Empire)。

哥特人公国—西奥多罗公国

哥特人公国—西奥多罗公国

有一种观点认为,一些盎格鲁—撒克逊人(Anglo-Saxons)在1066年的黑斯廷斯战役(Battle of Hastings)之后离开了英国,来到君士坦丁堡,并及时地帮助拜占廷人击退了外敌的入侵,作为奖赏,拜占庭皇帝把一块靠近亚速海(Sea of Azov)附近的土地赐给了他们,这块赏地可能就在克里米亚半岛(Crimean Peninsula)。

16世纪

到了16世纪,欧洲的学者们已经众所周知克里米亚存在着哥特人。许多旅行者拜访了克里米亚,并且提到了哥特人。约阿希姆·库列乌斯(Joachim Cureus,1532—1573,当时德意志的一位神学作家,历史学家和医生)就是其中的一位,在其1571年编著出版的《西里西亚年鉴》(Gentis Silesiae Annales)一书中,称其在黑海的一次航行中,遇到了一件非常浪漫的事情:他的船只因为遇到风暴而被迫上岸,他上岸后遇到一个当地人,他问这个人住在哪儿,这个当地人居然用唱歌的方式来回答他,然后更加让他吃惊的是,这个当地人唱的歌词中居然很多是“日耳曼语词汇”(German words),这个当地人回答他说,他的家就在附近,他家那里都是哥特人。

从9世纪初在这一地区发现的几个铭文来看,使用“哥特”这一词只是做为个人名称而非种族名字。与此同时,在克里米亚存在个哥特人国家这一传说,贯穿于整个欧洲中世纪时期。16世纪初,根据曾经出使过奥斯曼帝国苏莱曼一世(Suleiman)宫廷的法国人布斯贝克的报告,他曾经在伊斯坦布尔与2个哥特人交谈过。他后来据此编写了本有100个克里米亚哥特语词汇的《哥特—拉丁语词典》(Gothic-Latindictionary),这些词汇与古哥特语享有某些共同的特征,

继布斯贝克的报告后,许多欧洲旅行者去拜访了克里米亚,托夸图斯(Torquatus)在16世纪的中晚期拜访了克里米亚,他在报告中说,当时半岛上还存有说母语的哥特人,但这些哥特人对外则说希腊语,鞑靼语和匈牙利语。

1690年,坎普法①声称:

“克里米亚半岛上的语言,或是又称之为“亚细亚的②陶里—赫尔松内苏斯”③的地方,仍然保留了很多日耳曼语,是公元850年左右,哥特人往那里殖民时带去的。后来布斯贝克先生,作为神圣罗马帝国(哈布斯堡王朝)驻奥斯曼帝国首都伊斯坦布尔的大使,在他的第四篇书信集中,收集了大量的哥特语词汇并且出版发行。在我旅行途径这个地区时,我更加留心了。”

注①坎普法(1651–1716年),全名英格尔伯特·坎普法(Englebert Kaempfer),著名的德国医学家兼旅行家和博物学家,曾受雇于荷兰东印度公司,长时期的在亚洲各地旅行和考察,是将中国针灸引进欧洲的先驱之一,同时也是最早向西方介绍日本银杏和山茶花的欧洲人。

注②当时克里米亚半岛上的鞑靼汗国臣属于奥斯曼土耳其,不管前者或后者,在当时的欧洲人眼里都是属于亚洲人。

注③陶里卡—赫尔松内苏斯(Taurica Chersonesus),陶里卡—赫尔松内苏斯是古希腊时期对克里米亚半岛的称呼,陶里卡是来自古代克里米亚半岛上的一支叫陶里人(Tauri)的部落,赫尔松内苏斯(Chersonesus,又译为克森尼索)是古希腊语“半岛”的意思,所以克里米亚古称“陶里卡—赫尔松内苏斯”意即“陶里人居住的半岛”。

曼古普的哥特遗迹

曼古普的哥特遗迹

宗教信仰

首次提到克里米亚哥特人信仰的,是公元850年左右,一位去哈扎尔人(Khazars,又译为:可萨人)那里传播基督教的斯拉夫使徒西里尔教士(827–869,Saint Cyril,又名“哲者康斯坦丁”Constantine the Philosopher),他列举了称之为“哥特人”的人们,用他们的母语朗读和赞美基督上帝。1606年,约瑟夫·朱斯特·斯卡里格尔(Joseph-Juste Scaliger)声称克里米亚哥特人读的《旧约圣经》和《新约圣经》(Oldand New Testament)都是用武尔夫字母(Wulfia's alphabet)书写的。这是仅有的两次提到克里米亚哥特人信仰的书面报告,但这同时也印证了他们的基督教信仰。虽然起初哥特人信奉的是基督教阿里乌斯派(Arian Christians,该派否认三位一体,并在325年的第一次基督教尼西亚会议上被判为异端),但在公元500年左右,克里米亚哥特人已经完全改信奉三位一体(Trinitarian)的罗马教会(Roman Church)。后来东西方教会分裂后,这些哥特人继续忠于君士坦丁堡的东正教会。在公元8世纪,哥特人约翰(John of Gothia),一位东正教主教,领导了一次反抗可萨人统治的起义,但失败了。

语言

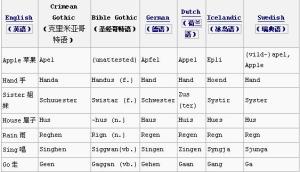

留存下来的哥特语言资料及其少,只有101个词被确认是哥特语而留存至今,其中一些是短语,以及一个从来就没被正确解读的三行歌曲,可能有部分哥特语借词还在如今的克里米亚鞑靼人中使用,但这也是一种高难度的推测。

消失

虽然在布斯贝克的报告中,多次提到了克里米亚哥特人的存在,但都缺乏对他们语言和风俗的详细描述。对克里米亚哥特人最后一个已知的记录来自1780年左右的斯坦尼斯瓦夫·博古什·塞斯崔恩采维奇(Stanislav Bogush Sestrentsevich),一位白俄罗斯莫吉廖夫的大主教(Archbishop of Mohilev),他于18世纪末期访问了克里米亚,提到当地某个残存的人群语言和风俗与周边的邻居们差异很大,所以他认为这些人必定就是“哥特人”。

尽管自18世纪末期后,就对克里米亚哥特语是否还存在,并没有进一步的相关记录,但克里米亚的日耳曼人社区与周边邻居们有明显不同的风俗习惯和体貌特征已经被众多人士发现,导致一些人认为,当地哥特人的语言可能以“Haussprache”(德语:”家庭语言”的意思)的形式幸存下来,至迟到1945年。

根据苏联民族学家沃茨格林(Valery Yevgeniyevich Vozgrin)的研究,哥特人后来被克里米亚鞑靼人同化,并改信伊斯兰教。“克里米亚鞑靼人:流亡经验和一个民族的锻造”布赖恩·格林·威廉姆斯(Brian Glyn Williams,美国马萨诸塞大学伊斯兰史教授)如此说。他同时引用沃茨格林的话说;:“在克里米亚鞑靼人中的一系列村落里,都有可能是他们(哥特人)的后裔,与邻近村庄的居民比较,他们明显更具有高大的身材和其它北欧人种(Scandinavians,又译为:斯堪的纳维亚人种)的特征”。

曼古普的哥特遗迹之一很显然,克里米亚哥特人在布斯贝克到达之前已经开始说克里米亚鞑靼语(Crimean Tatar)和克里米亚希腊语(Crimean Greek),因此他们很可能已经融入到其它众多民族中去了,以至于后来来到曼古普(Mangup)的拜访者无法找到哥特人的“任何痕迹”。

曼古普的哥特遗迹之一很显然,克里米亚哥特人在布斯贝克到达之前已经开始说克里米亚鞑靼语(Crimean Tatar)和克里米亚希腊语(Crimean Greek),因此他们很可能已经融入到其它众多民族中去了,以至于后来来到曼古普(Mangup)的拜访者无法找到哥特人的“任何痕迹”。

遗产

今天,几乎没有克里米亚哥特人存在过的迹象。据德意志第三帝国(the Third Reich)和希特勒声称,有幸存下来的哥特人与后来移民克里米亚的德国人通婚。在克里米亚的德国人社区构成了这个地区的本地居民。希特勒本打算重新在克里米亚移入德国人,并且把很多村镇名字恢复到以前克里米亚哥特时代的名称,比如在纳粹占领克里米亚时期,塞瓦斯托波尔(Sevastopol,克里米亚半岛最著名的港口城市)曾经被改名为“西奥德里希沙芬”(Theoderichshafen),也有据纳粹官员传说,第三帝国曾经想在柏林和克里米亚之间造一条高速公路,把克里米亚塑造成德国的直布罗陀(Gibraltar)

-

霍比特人:史矛革之战

2025-11-01 11:09:38 查看详情 -

克里斯托弗·阿特金斯

2025-11-01 11:09:38 查看详情

求购

求购