- 次髎

次髎

中文名

次髎

功用

补益下焦,强腰利湿

定位

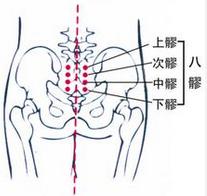

在骶部,当髂后上棘内下方,适对第二骶后孔处。 次髎

次髎

【取法】俯卧,骨盆后面,从髂嵴最高点向内下方骶角两侧循摸一高骨突起,即是髂后上棘,与之平齐,髂骨正中突起处是第1骶椎棘突,髂后上棘与第2骶椎棘突之间即第2骶后孔,此为取穴部位。

【穴位解剖】在臀大肌起始部;当骶外侧动、静脉后支处;为第二骶神经后支通过处。

穴下为皮肤、皮下组织、骶棘肌、第二骶后孔。皮肤由第一、二、三骶神经后支的外侧支臀中皮神经分布。左右两侧第二骶后孔之间距为33毫米和第三骶后孔的纵距为15.2~16.2毫米,在活体,第二骶后孔和骶前孔的倾向约65度。个体略有不同。

名解

次,与上髎穴相对为次也。髎,孔隙也。次髎名意指膀胱经的地部经水由此从体表流入体内。本穴物质为膀胱经上部经脉下行的地部水液,至本穴后,由本穴的地部孔隙从地之天部流入地之地部,故名次髎。

穴性

【穴义】膀胱经的地部经水由此从体表流入体内。

【气血特征】气血物质为地部经水。

【运行规律】循本穴的地部孔隙由地之天部流入地之地部。

功用

【功用】补益下焦,强腰利湿。

【主治病症】疝气,月经不调,痛经,带下,小便不利,遗精,腰痛,下肢痿痹。

【刺灸法】

刺法:1.直刺0.8~1寸,局部酸胀,有麻电感向骶部;

2.直刺2寸左右,使小腹内有热感,用以治疗经带诸疾;

3.直刺2寸左右,使针感向会阴部放散,以治疗遗精,阳痿;

4.直刺2寸左右,使针感向尾骶部放散,以治疗肛肠疾患。

灸法:艾炷灸或温针灸5~7壮,艾条温灸10~15分钟。

相关百科

求购

求购