- 施明慎

施明慎

人物经历

施明慎1979年至1983年,施明慎就读于北京经济学院(现首都经贸大学),获经济学学士学位。

施明慎1979年至1983年,施明慎就读于北京经济学院(现首都经贸大学),获经济学学士学位。

1986年7月,施明慎毕业于中国社会科学院研究生院,获法学硕士学位。

1986年8月,施明慎被分配到人民日报社经济部,历任记者(编辑)、主任记者(主任编辑)、高级记者(高级编辑)、经济部副主任等职。[1][4]

1992年至1998年,施明慎先后被评为人民日报社先进工作者、人民日报社优秀妇女、人民日报社优秀共产党员、中共中央直属机构优秀共产党员等。

1995年,人民日报社在《人民日报》华东版上为施明慎开设个人专栏《北京书简》。

1996年,人民日报社专门为施明慎举办作品研讨会。

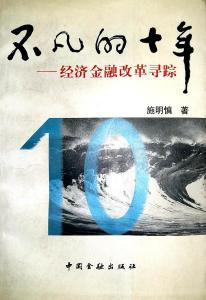

1997年,中国金融出版社出版了施明慎的专著《不凡的十年――经济金融改革寻踪》。[3]

2004年3月,中华全国妇女联合会发文,授予施明慎“全国三八红旗手”荣誉称号。[5]

2005年11月,中华全国新闻工作者协会授予施明慎首届“全国优秀新闻工作者”荣誉称号。[6]

2005年12月,施明慎受邀担任CCTV中国经济年度人物评选评委。[7][8][9]

2010年5月,施明慎被评为“中国证券市场20年最具影响力财经传媒人”。[2][10]

主要成就

全国优秀新闻工作者颁奖报告会施明慎是新闻界为数不多的学者型、专家型记者,在新闻界享有较高声誉。被评为中国20年最具影响力财经传媒人、首届全国优秀新闻工作者、全国三八红旗手、中共中央直属机构优秀共产党员、人民日报社优秀共产党员、人民日报社优秀妇女、人民日报社先进工作者等。曾数次获中国新闻奖,近百次获得全国性和人民日报社新闻奖。人民日报社曾专门为她举办作品研讨会,并在《人民日报》华东版上为她开设专栏。著有《不凡的十年――经济金融改革寻踪》等。[11][1][2]

全国优秀新闻工作者颁奖报告会施明慎是新闻界为数不多的学者型、专家型记者,在新闻界享有较高声誉。被评为中国20年最具影响力财经传媒人、首届全国优秀新闻工作者、全国三八红旗手、中共中央直属机构优秀共产党员、人民日报社优秀共产党员、人民日报社优秀妇女、人民日报社先进工作者等。曾数次获中国新闻奖,近百次获得全国性和人民日报社新闻奖。人民日报社曾专门为她举办作品研讨会,并在《人民日报》华东版上为她开设专栏。著有《不凡的十年――经济金融改革寻踪》等。[11][1][2]

走上领导岗位之后,施明慎多次参与组织策划全国性和国际性重大会议及重要活动报道,如香港财富论坛、APEC系列会议、中国加入世贸等在中国历史上称得上首次的重大会议和活动报道,以及两会报道、加强和改善宏观调控报道、国务院100次、200次常务会议报道、任仲平文章等,不仅受到国务院新闻办公室、中宣部等部门及读者和同行的好评,也得到了中央领导同志的高度肯定,为提升《人民日报》的核心竞争力和影响力作出了贡献。[11]

施明慎的事迹和作品广泛收录于《中国新闻年鉴》《辉煌的成就——新中国四十年》《百年名人自述——20世纪中国风云实录》《总编辑手记》《用新闻创造财富》《中国国家利益分析》《第四次世界妇女大会新闻概览》《现代经济新闻教程》《金融新闻写作指南》《人民日报60年优秀新闻选》《人民日报好新闻集锦(1995)》《人民日报好新闻集锦(1996)》《人民日报好新闻集锦(1997)》《人民日报好新闻集锦(1998-2000)》《人民日报好新闻集锦(2001-2002)》《财富浙商》《平衡木上的金融游戏》《点评失败》《社会主义市场经济和调节体系》《记者笔下的中国保险业》《下海纪实——记者笔下的“商海”》《运用法律手段清债百策》《期货批发市场研究》《应用写作与口头表达》《关贸总协定与中国企业的对策》《中国经济“软着陆”》等书籍。[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]

人物评价

人民日报社社长邵华泽为施明慎题词在新闻战线上,施明慎以敏锐的观察,深入的分析,流畅、准确的笔触追寻着经济改革,特别是金融改革所经历的一步步坎坷,一次次碰撞,一个个变化,一份份成就,并在新闻写作上进行了不少探索。

人民日报社社长邵华泽为施明慎题词在新闻战线上,施明慎以敏锐的观察,深入的分析,流畅、准确的笔触追寻着经济改革,特别是金融改革所经历的一步步坎坷,一次次碰撞,一个个变化,一份份成就,并在新闻写作上进行了不少探索。

财政部、国家税务总局等部门的领导和专家对施明慎的金融报道有着高度评价,认为她是“真正的内行”,“不但不说外行话,而且对内行人也有启发”。特别是朱镕基同志也多次表扬她关于金融、外汇改革的报道。

施明慎是新闻界为数不多的学者型、专家型记者,在新闻界享有较高声誉。她尤其擅长采写金融和宏观经济方面的深度报道,善于深入浅出地报道复杂的经济问题。其报道具有很强的思想性、权威性和超前性。时任中央银行行长李贵鲜和戴相龙、工商银行行长张肖、证监会主席刘鸿儒和周正庆等金融界领导及专家对施明慎及其作品都有较高评价。

时任中国人民银行行长戴相龙对施明慎的文章给予充分肯定,他说:“读施明慎的报道,一个突出的感觉是,她善于从复杂的金融现象中抓到社会公众普遍关心的问题,并能够把金融政策、金融知识深入浅出地介绍给读者。她的报道内容广泛,反映了金融改革和发展不同时期的金融政策、热点和难点,并有一定的深度,反映了作者刻苦、严谨、负责的工作作风。金融事业的发展离不开正确的新闻监督和舆论导向,希望施明慎同志写出更多、更好的作品,为提高社会公众的金融意识和金融知识水平作出更大的贡献。”

著名报人、时任人民日报社总编辑范敬宜曾这样评价施明慎:

人们常用“十年磨一剑”来形容成就一项事业的不易。而对于新闻工作者来说,能以十年为期磨成一“剑”,尤其不易。这是由新闻工作的特殊性所决定的。在新闻工作中,从事经济报道而能做出突出成就者,更为不易。至于在经济报道中专攻金融报道而能卓然成家者,则应在“更”字前面再加一个“更”字。这是因为金融报道的专业性更强,政策性更强,而可读性更弱,一般新闻工作者都把它视为最难啃的“硬骨头”。在新闻队伍里,能够坚持十几年啃这块“硬骨头”,而且确实“啃”出成果来的,鲜矣。

施明慎的专著《不凡的十年》正因为如此,当我读完施明慎同志这本《不凡的十年――经济金融改革寻踪》时,真的被震撼了。我很难想象,一位年轻的女记者,在从事新闻工作的十年中,一直锲而不舍地在这样一条艰难的道路上跋涉,曾经为之付出了什么样的代价!

施明慎的专著《不凡的十年》正因为如此,当我读完施明慎同志这本《不凡的十年――经济金融改革寻踪》时,真的被震撼了。我很难想象,一位年轻的女记者,在从事新闻工作的十年中,一直锲而不舍地在这样一条艰难的道路上跋涉,曾经为之付出了什么样的代价!

三年多前,我从《经济日报》调到《人民日报》工作,有人告诉我,在金融报道方面,施明慎是一个“真正的内行”。当时,我有点疑惑,因为新闻工作者对人的评价往往失之夸饰。后来,在各种会议上,我听到财政部、国家税务总局、人民银行的领导和专家也如是说,并且认为,施明慎的金融报道“不但不说外行话,而且对内行人也有启发”,特别是朱镕基总理也多次表扬她关于金融、外汇改革的报道,我就不得不对这位年轻人刮目相看了。——我知道,专家的眼光是挑剔的、赞扬是悭吝的,尤其对新闻记者。于是,我开始注视施明慎在新闻工作道路上的踪迹,直到去年夏天人民日报社专门为她举办新闻作品研讨会,终于基本完成了对她品格、学识、才能、精神的认识。

多少年来,我一直提倡培养造就一批“研究型”的记者。因为几十年来,我听够了社会上对经济报道“外行看不懂,内行不屑看”的指责。但是这又是严酷的现实。新闻记者的长处是敏感,而不足则是肤浅。当今之世,能够潜心研究某一领域(特别是经济领域)重大问题的记者,实在是太少了。尤其是改革开放、实行社会主义市场经济体制以来,能够对新形势下出现的各种新问题提出经过深思熟虑的真知灼见来的,恐怕寥寥可数。我想,这么说决不是“打击一大片”。究其根本原因,是研究需要付得起代价,需要陈景润式的科学家精神——外不慕纷华,内耐得寂寞。而在社会心态普遍浮躁、趋时的状况下,要做到这一点,是何等不易!施明慎之所以能够在十年内取得这样的成就,无非是她不畏艰险、不畏讥诮、不畏冷落,一直在走她认为应该走、也乐于走的路。

时间对于每个人都是公平的。十年光阴,很容易蹉跎。从自恃“来日方长”,到嗟叹“去日苦多”,其间并没有一条明显的分界线。问题就看时间的主人如何把握了。施明慎新闻生涯的前十年是不凡的,后十年、二十年呢?人们抱着更大的期望在注视着。[3]

著名书法家张瑞龄为施明慎题词时任中国工商银行行长张肖:“读施明慎同志的文章有两点最深刻的印象。其一,她对金融问题了解深透,可见平时做了大量调查研究,进行了艰苦细致的采访。她的很多文章真实地反映了金融业所存在的问题和困难,并提出了很好的见解,读来令人信服。其二,施明慎同志是负责联系金融部门的,但她的很多文章能够从国家的角度,从大局出发来评述经济、金融现象,而不是单纯为哪一个行业、哪一家银行说话。一个记者在报道上做到了客观、公正、实事求是,是难能可贵的。”[3]

著名书法家张瑞龄为施明慎题词时任中国工商银行行长张肖:“读施明慎同志的文章有两点最深刻的印象。其一,她对金融问题了解深透,可见平时做了大量调查研究,进行了艰苦细致的采访。她的很多文章真实地反映了金融业所存在的问题和困难,并提出了很好的见解,读来令人信服。其二,施明慎同志是负责联系金融部门的,但她的很多文章能够从国家的角度,从大局出发来评述经济、金融现象,而不是单纯为哪一个行业、哪一家银行说话。一个记者在报道上做到了客观、公正、实事求是,是难能可贵的。”[3]

时任人民日报社副总编辑周瑞金:“施明慎同志的作品有四个特点:专精性,重点反映了金融领域的改革动向及新鲜事务;宏观性,从全局、宏观的角度,高屋建瓴地对金融现象、政策、法规等进行及时报道和阐述自己的看法;针对性,能够针对读者关心但不甚清楚的问题给予解疑释惑;准确性,把握政策较有分寸。”[3]

时任经济日报社总编辑艾丰:“我于1986年当人民日报社经济部主任,施明慎同志恰恰也在那一年进入经济部工作,到1996年我离开人民日报,和她共事差不多十年之久。十年时间,她是我经济部同仁中思想和业务进步最为显著的同志之一。她最突出的特点就是踏实、钻研、虚心,而且有一种锲而不舍的精神。她写的一些报道在社会上产生了比较大的影响,有的报道还得到了中央领导同志的表扬。在金融圈子里,她的名气逐渐响了起来。在经济部内,我把她作为我的金融顾问。”[3]

中国工商银行浙江省分行首任行长陈颖光在《与人民日报记者施明慎登玉皇山》一诗中写道:

快哉今日上天衢,南望之江北望湖。

云卷絮绵山远削,堤拖杨柳水平铺。

射潮自费千枝箭,骑鹤谁遗一颗珠。

共览风光心已旷,古都风貌待君书。[37]

中国建设银行总行何小平在《十年磨一剑》(1997年9月11日《建设银行报》)一文中写道:

施明慎在经济、金融领域被称为“真正的内行”,赢得了“不但不说外行话,而且对内行人也有所启发”的良好口碑。《不凡的十年——经济金融改革寻踪》不仅对经济金融改革10年间的风雨历程予以回顾,且作者作为一名“学者型”记者的功底也可见一斑。

该书共收录作者于1986年至1996年十年中从事经济报道的作品百余篇。就体裁而言,有访谈、综述、通讯、评论,行文流畅通俗,朴素自然,娴熟的写作技巧和扎实的经济知识珠联璧合,相辅相成;就内容而言,涉及金融、保险、税务、法律、证券、物价等经济领域的方方面面,将色彩各异的万千经济气象呈现在读者面前。其中不乏像《搞活大中型企业的突破口》《保险:千家万户的选择》《发展壮大商业银行》《香港金融业:明天会怎样》等曾在社会上引起较大反响和受到中央领导同志表扬的优秀篇章。

细细品味施明慎的文字,的确没有那种身处局外的感觉,与其说你在读,不如说她在与你交谈,谈话的开头往往是身边一件细微琐碎的小事。从“北京人声声抱怨无啤酒喝”到那篇生产、消费不平衡造成的《啤酒问题》;从“邻居沈家5000元买股票如何赚到了10万元”到那篇冷静分析投资股票市场的《做理智的投资者》……她的娓娓道述有如涓涓细流,轻缓亲切,随着剖析问题的深入、河面的拓宽,融为惊涛拍案的经济汪洋中的一粟,令人感到豁然开朗,心胸释然。

特别值得一提的是,文章一改往日堆积经济、金融术语的呆板面孔,遣词造句活泼生动,又为该书增色不少。在论述国家专业银行向国有商业银行转轨的金融改革中,作者将附属于财政的银行比喻为“出纳员”,把吃大锅饭的银行比喻为吸不了水、也挤不出水的“破抹布”,而将我们需要的银行比喻为“海绵体”,是能吸收水分的,用的时候挤出来,有一种伸缩、调节作用。生动鲜活的比喻将其中的道理刻画得入木三分,惟妙惟肖,留住了洗尽铅华的一份贴切与逼真。

施明慎的文章是大气的,这种大气首先是其娴熟的业务知识,给了她采访中驾轻就熟的一分坦然。其次是背负着国家经济、政府决策的大背景,在攫取热点、焦点、难点问题时站在了高瞻远瞩、统摄全局的宏观角度,将手中的笔对准整个经济市场、金融行业,而并不是某个大银行、大企业,更不是报喜不报忧,始终给予客观、公证的报道,而且政策把握得非常好。在《金融问题思考(上)——当好银行的银行》一文中,她敢于对中央银行存在的职能模糊、宏观调控乏力、所处地位不明、杠杆作用错位等现象予以层层剥露,毫不留情地点到痛处,一针见血。这样的文章言出必实,掷地有声,自然应和不断。[38][39]

荣誉记录

| 荣誉称号 |

|

| 社会类 |

|

| (参考资料[40][41][42][43]) |

人物作品

| 荣誉称号 |

|

| 社会类 |

|

代表作品

| (参考资料[40][41][42][43]) |

专栏作品

施明慎的代表作品《不凡的十年》据《中国新闻年鉴》,施明慎在新闻写作上进行了不少探索,尤其擅长采写金融和宏观经济方面的深度报道,善于深入浅出地报道复杂的经济问题。其报道具有很强的思想性、权威性和超前性。人民日报社专门为她举办了她的作品研讨会。她采写的一些报道具有广泛的社会影响,对推动实际工作发挥了积极作用,为中国经济金融报道的典范之作。

施明慎的代表作品《不凡的十年》据《中国新闻年鉴》,施明慎在新闻写作上进行了不少探索,尤其擅长采写金融和宏观经济方面的深度报道,善于深入浅出地报道复杂的经济问题。其报道具有很强的思想性、权威性和超前性。人民日报社专门为她举办了她的作品研讨会。她采写的一些报道具有广泛的社会影响,对推动实际工作发挥了积极作用,为中国经济金融报道的典范之作。

作为一名记者,20世纪90年代,她采写的金融及外汇改革报道,引起了广泛的社会关注,时任中央银行行长李贵鲜和戴相龙、工商银行行长张肖、证监会主席刘鸿儒和周正庆等金融界领导及专家都有较高评价,朱镕基总理曾亲自致电人民日报社总编辑范敬宜,表扬施明慎同志及其撰写的经济报道。她的作品近百次获得全国性和人民日报社新闻奖。

走上领导岗位之后,她多次参与组织策划全国性和国际性重大会议及重要活动报道,如香港财富论坛、APEC系列会议、中国加入世贸等在中国历史上称得上首次的重大会议和活动报道,以及两会报道、加强和改善宏观调控报道、国务院100次、200次常务会议报道、任仲平文章等,受到中央领导同志及国务院新闻办、中宣部等部门和读者的充分肯定,为提升《人民日报》的核心竞争力和影响力作出了贡献。

2001年以来,她参与写作和编辑的中国加入世贸报道《历史性的一声槌响》《一手抓抗击非典,一手抓经济建设》系列评论以及宏观调控系列评论《发展经济的积极举措》、系列述评《直面外资并购》等相继获得中国新闻奖。[11]

专著作品

| 作品名称 | 发表平台 | 发表时间 |

|---|---|---|

| 《600亿美元外汇储备多不多?》 | 《人民日报》头版通讯 | 1995年06月20日 |

| 《银根到底紧不紧?》 | 《人民日报》头版述评 | 1996年08月02日 |

| 《成功的调控 宝贵的经验》 | 《人民日报》头版通讯 | 1997年03月23日 |

| 《千户大型企业实力增强》 | 《人民日报》头版头条 | 1998年01月04日 |

| 《重视消费的拉动作用》 | 《人民日报》头版述评 | 1998年04月02日 |

| 《老百姓有多少钱?》 | 《人民日报》头版述评 | 1998年04月24日 |

| 《消费信贷:为啥热不起来?》 | 《人民日报》头版述评 | 2000年05月25日 |

| 《消费:稳住回升势头》 | 《人民日报》头版述评 | 2000年08月25日 |

| 《“九五”经济社会发展基本经验述评(一)》 | 《人民日报》头版述评 | 2000年09月25日 |

| 《奏响发展主旋律》 | 《人民日报》头版述评 | 2001年01月07日 |

| 《银根还能放松吗?》 | 《人民日报》头版述评 | 1997年07月30日 |

| 《推动我国经济进一步融入国际经济主流》 | 《人民日报》头版述评 | 1996年11月29日 |

| 《划上成功的句号》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年12月24日 |

| 《新兴行业知多少》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年10月03日 |

| 《怎么看待当前资金形势》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年06月21日 |

| 《放开更要管好》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年05月24日 |

| 《专业银行金融改革新举措》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年01月14日 |

| 《汇率并轨意味着什么?》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年01月12日 |

| 《汇率,在平稳中并轨》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年01月08日 |

| 《深化改革,才能根本解决问题》 | 《人民日报》头版述评 | 1993年10月08日 |

| 《再振雄风——记发展中的深圳证券市场》 | 《人民日报》头版通讯 | 1993年10月03日 |

| 《当好银行的银行——金融问题思考(上)》 | 《人民日报》二版述评 | 1993年11月03日 |

| 《银行也是企业——金融问题思考(中)》 | 《人民日报》二版述评 | 1993年11月06日 |

| 《发展壮大 商业银行——金融问题思考(下)》 | 《人民日报》二版述评 | 1993年11月08日 |

| 《资金为何这么紧?——当前经济热点述评之一》 | 《人民日报》二版述评 | 1993年05月22日 |

| 《走出误区——关于加快专业银行改革的思考》 | 《人民日报》二版述评 | 1993年04月25日 |

| 《为什么“三角债”前清后欠,越欠越多?》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年08月18日 |

| 《搞活大中型企业的突破口》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年08月19日 |

| 《从清理固定资产投资缺口入手》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年08月20日 |

| 《减少产成品资金占用》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年08月21日 |

| 《让无理拖欠者占不到便宜》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年08月23日 |

| 《为何只贷了一个零头?》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年07月25日 |

| (参考资料[20][21][22][23][24][25][3][44][45]) |

学术作品

| 作品名称 | 发表平台 | 发表时间 |

|---|---|---|

| 《600亿美元外汇储备多不多?》 | 《人民日报》头版通讯 | 1995年06月20日 |

| 《银根到底紧不紧?》 | 《人民日报》头版述评 | 1996年08月02日 |

| 《成功的调控 宝贵的经验》 | 《人民日报》头版通讯 | 1997年03月23日 |

| 《千户大型企业实力增强》 | 《人民日报》头版头条 | 1998年01月04日 |

| 《重视消费的拉动作用》 | 《人民日报》头版述评 | 1998年04月02日 |

| 《老百姓有多少钱?》 | 《人民日报》头版述评 | 1998年04月24日 |

| 《消费信贷:为啥热不起来?》 | 《人民日报》头版述评 | 2000年05月25日 |

| 《消费:稳住回升势头》 | 《人民日报》头版述评 | 2000年08月25日 |

| 《“九五”经济社会发展基本经验述评(一)》 | 《人民日报》头版述评 | 2000年09月25日 |

| 《奏响发展主旋律》 | 《人民日报》头版述评 | 2001年01月07日 |

| 《银根还能放松吗?》 | 《人民日报》头版述评 | 1997年07月30日 |

| 《推动我国经济进一步融入国际经济主流》 | 《人民日报》头版述评 | 1996年11月29日 |

| 《划上成功的句号》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年12月24日 |

| 《新兴行业知多少》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年10月03日 |

| 《怎么看待当前资金形势》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年06月21日 |

| 《放开更要管好》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年05月24日 |

| 《专业银行金融改革新举措》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年01月14日 |

| 《汇率并轨意味着什么?》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年01月12日 |

| 《汇率,在平稳中并轨》 | 《人民日报》头版述评 | 1994年01月08日 |

| 《深化改革,才能根本解决问题》 | 《人民日报》头版述评 | 1993年10月08日 |

| 《再振雄风——记发展中的深圳证券市场》 | 《人民日报》头版通讯 | 1993年10月03日 |

| 《当好银行的银行——金融问题思考(上)》 | 《人民日报》二版述评 | 1993年11月03日 |

| 《银行也是企业——金融问题思考(中)》 | 《人民日报》二版述评 | 1993年11月06日 |

| 《发展壮大 商业银行——金融问题思考(下)》 | 《人民日报》二版述评 | 1993年11月08日 |

| 《资金为何这么紧?——当前经济热点述评之一》 | 《人民日报》二版述评 | 1993年05月22日 |

| 《走出误区——关于加快专业银行改革的思考》 | 《人民日报》二版述评 | 1993年04月25日 |

| 《为什么“三角债”前清后欠,越欠越多?》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年08月18日 |

| 《搞活大中型企业的突破口》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年08月19日 |

| 《从清理固定资产投资缺口入手》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年08月20日 |

| 《减少产成品资金占用》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年08月21日 |

| 《让无理拖欠者占不到便宜》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年08月23日 |

| 《为何只贷了一个零头?》 | 《人民日报》二版述评 | 1991年07月25日 |

人物专访

| (参考资料[20][21][22][23][24][25][3][44][45]) |

人物轶事

《北京书简》是人民日报社在《人民日报》华东版上为施明慎开设的个人专栏。从1995年起,施明慎几乎每周为《人民日报》华东版撰写专栏文章,内容涉及银行、财税、保险、国债、股票、期货、外汇、外资、关税、利率等诸多方面,反映和解释了经济、金融领域中读者关心的许多敏感问题。不少作品在社会上引起较大反响,并受到中央领导同志的表扬。以下为1995年1月至1996年8月,施明慎的部分专栏作品目录:

| 作品名称 | 发表平台 | 发表时间 |

|---|---|---|

| 《打破资金大锅饭》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年01月09日 |

| 《货币政策适度从紧》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年01月16日 |

| 《外汇增储 久盼终得》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年01月23日 |

| 《开放资本市场须慎重》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年02月13日 |

| 《项目融资:一种新的尝试》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年02月20日 |

| 《为什么征收土地增值税》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年02月27日 |

| 《依法管理国债期货》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年03月06日 |

| 《金融法规呼之欲出》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年03月13日 |

| 《央行目标:稳定币值》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年03月20日 |

| 《财政赤字没有突破预算》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年03月27日 |

| 《敲响金融监管的警钟》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年04月03日 |

| 《保险业改革要加速》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年04月10日 |

| 《完善已出台的重大措施》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年04月17日 |

| 《帮助国有企业理好财》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年04月24日 |

| 《加大金融宏观调控力度》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年05月08日 |

| 《堵住收购资金流失“黑洞”》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年05月15日 |

| 《票据市场在启动》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年05月22日 |

| 《国企海外上市步履稳健》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年06月05日 |

| 《清理“家产”势在必行》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年06月26日 |

| 《金融界三要事引人关注》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年07月10日 |

| 《让保险业走上正路》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年07月24日 |

| 《“适度从紧”并非统统收紧》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年07月31日 |

| 《加快向外资银行开放》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年08月28日 |

| 《证券回购市场亟待规范》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年09月25日 |

| 《加快推出公开市场业务》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年10月02日 |

| 《银行债权以法保障》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年10月09日 |

| 《投资基金:众望所归》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年10月16日 |

| 《支农,信贷工作重中之重》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年10月23日 |

| 《降低通向世界的门槛》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年12月04日 |

| 《建立全国统一同业拆借市场》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1995年12月25日 |

| 《健全国际收支统计制度》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年01月08日 |

| 《金融监管严字当头》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年01月22日 |

| 《完善金融法律法规体系》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年01月29日 |

| 《管管证券回购市场》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年02月05日 |

| 《推进人民币自由兑换》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年02月12日 |

| 《改善整体投资环境》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年03月04日 |

| 《“适度从紧”并非“银根紧缩”》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年03月11日 |

| 《正确认识银行“存差”》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年03月18日 |

| 《建行何以更名》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年04月01日 |

| 《统一颁证 无证不贷》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年04月08日 |

| 《扩大间接调控比重》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年04月15日 |

| 《给社会一个新感觉》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年04月22日 |

| 《强化个人所得税管理》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年05月13日 |

| 《转券能否成为股市新星?》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年05月20日 |

| 《国企海外上市将以香港为主》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年06月10日 |

| 《香港金融实行高度自治》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年06月17日 |

| 《提前实现经常项目可兑换》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年06月24日 |

| 《放宽居民因私用汇管制》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年07月01日 |

| 《维护借贷双方合法权益》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年07月08日 |

| 《正确认识准备金制度改革》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年07月22日 |

| 《中保集团登上新舞台》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年07月29日 |

| 《提高金融开放水平》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年08月05日 |

| 《严控新的不良资产发生》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年08月12日 |

| 《不能让假币泛滥得逞》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年08月20日 |

| 《积极合理有效利用外资》 | 《人民日报》华东版《北京书简》专栏 | 1996年08月26日 |

| (参考资料[3][46]) |

-

上海施耐德配电电器有限公司

2025-09-22 03:35:47 查看详情

求购

求购