- 西奥多·纽科姆

西奥多·纽科姆

家庭生活

父亲是公理会会长。他在克利夫兰念完高中,1924 年从奥伯林学院大学毕业,期间立志成为基督教传教士。毕业后当了一年高中老师以清偿大学所欠学费,随后进入纽约联合神学院从沃德(Harry Ward)学习伦理学,期间也跟随华生(Goodwin Watson)学习教育心理学,在 G.墨菲门下学习普通心理学。在神学院学习两年后,他发现自己成为心理学家的想法甚于成为传教士,于是他转到哥伦比亚大学学习心理学,1929 年获心理学哲学博士学位。1929 年秋,他在里海大学心理学系获得教职,期间因所出示的一份调查报告不合校方意图而离职。随后到克利夫兰大学、凯斯西储大学任职。1931 年 8 月,他和玛丽(Mary E. Shipherd)结婚,1934 年受聘于佛蒙特州本宁顿学院。7 年后,受密歇根大学之邀成为该校教授,在上任前几个月发生珍珠港事件,他前往华盛顿同许多社会学家共同研究战争成就,他也服务于美国对外广播情报部门及战略情报局,战后,他回到密歇根大学安阿伯分校,在他的提议下成立了联合博士班,吸引了许多社会学和心理学家。

社会心理学研究

纽科姆从 20 世纪 40 年代初就致力于社会心理学研究。在这之前,存在着两种类型的社会心理学:一种偏向于心理学,另一种偏向于社会学。纽科姆在 1950 年出版的《社会心理学》一书,科学地揭示了个体内部(心理学)和人际关系(社会学)这两大因素是如何相互依赖的,认为任何一方都是影响另一方社会化过程中的重要因素。纽科姆的研究属于典型的纵向性研究,主要是在实地而非实验室里开展的。纽科姆的社会心理学的研究关注社会影响、态度发展、团体行为和小团体现象。他的第一个研究项目(1943),是关于本宁顿学院的部分学生在 4 年学校生活期间对公共事务态度的转变。该项研究表明,个体的性格与其团体成员之间是如何互相作用而影响其态度变化的。无论是在校就读的 4 年左右时间里,还是在离校达 15 年以上的时间里,都存在着这种影响。

个人成就

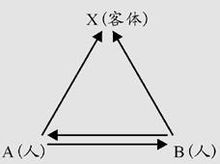

纽科姆(1950)指出群体由两个以上的相互分享有关特定事物的规范并扮演密切制约的社会角色的个体组成。1953 年,纽科姆在《心理学评论》上发表“一个传播行为的研究途径”一文,提出对称理论。对称理论(Symmetry Theory)的重点是解释群体形成的 A-B-X 模型或称共向模型(A-B-X or Coorientation Model)。A-B-X 模型认为,人们之间相互吸引是基于他们对与双方共同相关的目标具有相似的态度。个体之所以相互交往并建立关系,形成群体,是因为他们具有共同的态度和价值观,一旦这个关系形成,参与者将努力在吸引和共同态度之间保持对称的平衡。如果不平衡出现,这个关系将会瓦解。相近性和交往都在 A-B-X 模型中发挥着作用。因此,A-B-X 模型强调信息的发出者利用“相似性”的人际吸引为中介,通过沟通,与接受者产生认同,达到协调的目的,A-B-X 模型适用于个人之间或小团体间。

纽科姆对美国心理学会的事务十分关心,物别是在第二次世界大战期间和之后。他曾担任社会问题心理学研究学会的主席(1946)、个体和社会心理学分会主席(1950),以及美国心理学会主席(1955-1956)。1974 年当选为国家科学院院士,1976 年获得美国心理学会杰出科学贡献奖。1981 年获得美国心理学会的年度金质奖章。

模型

A-B-X 模型

在这个模型中,A、B、X 三者都是相对独立又相互联系的,便组成了一个包含四个方面的系统:

A 对 X 的倾向,包括 A 把 X 作为一个对象接近或回避的态度以及对 X 的认知态度;

A 对 B 的倾向,也是完全一样的情况(为了避免用词的混淆,纽科姆把对人倾向说成是正面或反面的吸引,把对 X 的倾向说成是喜欢和不喜欢的态度);

B 对 X 的倾向;

B 对 A 的倾向。

模型的解释

图中 A、B 代表相关的两个人,X 则表示沟通的客体(沟通的内容:人、事、物或观念)。从图中可以看出:A 与 B 和 X 之间构成了三角形的三个角。如果 A 与 B 和 X 之间的倾向越强,即双方都希望能够全面了解 X,并且有关 X 的信息对于 A 和 B 都是公开的、流通的,那么 A 和 B 与 X 的关系像 A-B-X 模型一样形成一个稳固的等腰三角形。图中 A 与 B 之间的吸引力越小,A 与 B 之间的距离就越大,但是他们为了保证这个模型对称,必须维持 A-X 和 B-X 这两条边对等的关系,这种对等关系是建立联系所必需的。但是如果 A 和 B 对 X 产生了不同的认识,A 会不顾 B-X,或者 B 会不顾 A-X,那么 A-X 和 B-X 之间的影响就会不同, A-B-X 模型就会失去了对称和平衡,则 A-B 之间的失衡关系更加速了 A 和 B 关于 X 的不一致观点。

1961 年,纽科姆在密歇根大学作过另一个实验,研究小组成员之间的相互吸引问题。实验对象是 17 名大学生。纽科姆为他们免费提供住宿 4 个月,交换条件是要求他们定期接受谈话和测验。在被试进入宿舍前先测定他们关于政治、经济、审美、社会福利等方面的态度和价值观以及他们的人格特征。然后将那些态度、价值观和人格特征相似和不相似的学生混合安排在几个房间里一起生活 4 个月,4 个月后定期测定他们对上述问题的看法和态度,让他们相互评定室内人,喜欢谁不喜欢谁。实验结果表明,在相处的初期,空间距离的邻近性决定人际之间的吸引,到了后期相互吸引发生了变化,彼此间的态度和价值观越相似的人,相互间的吸引力越强。这项研究在 2 年内成功地重复了多次,从而支持了 F.海德关于伙伴的赞成和伙伴之间的吸引这两者之间的关系理论。

ABX模式

纽科姆虽不像施拉姆,拉扎斯菲尔德他们那样出名,他的ABX模式也比较简单,但它蕴含的意义却也很丰富。

一、解释人际关系

彼此间态度是否相似或接近也影响着友谊的可能与否。1961年,西奥多·纽科姆在密歇根大学把学生的集体宿舍进行了人为安排,他们先以测验和问卷把学生分为对人对事态度相似和相异的,然后把态度相似的学生安排在同一房间住读,再把态度相异的也安排在同一房间住读,然后就不再干扰他们的生活和学习。过了段时间再对这些学生进行调查,发现态度相似的同屋人一般都成了朋友,而那些态度相异的则未能成为朋友。可见,人们都强烈地倾向喜欢那些和自己相似的人,而且社会一般也认为这是对的。这也许是因为共同的态度与价值观,不仅容易获得对方的支持与共鸣,同时也容易预测对方的情感与反应倾向,因此在交互作用过程中,彼此容易适应而建立起积极的人际关系,正所谓 “物以类聚、人以群分”。

ABX模式不仅向我们说明了这样一种现象,还解释了我们应该如何去建立和谐的人际关系。当A向B讲述X时,A与 B 好,对X的看法相同,均衡;A与B不好,对X的看法不同,均衡;A与B好,对X的看法不同,不均衡;A与B不好,对X的看法相同,不均衡。当A与B处于不均衡状态时,X为A与B所关注,并对于一方有意义时,强烈倾向X的一方会促使另一方改变态度,双方趋于一致,由此而言,人际传播过程是双方关系逐步协调的过程,伴随而来的是和谐现实的人际关系的建立。

二、道出平衡的意义

前面我们说到,人类在他们的认识中都有一种寻求一致或追求和谐的倾向,纽科姆的模式意味着,任何一个特定系统都有力量平衡的特征,系统中任何部分的任何改变都会导致倾向平衡或对称的张力,因为不平衡或缺乏对称会造成心理上的不舒服并产生内在的压力以恢复平衡。施皮格尔博士分析说,“ 认知不和谐是个人的一种心理机制,当他发现他的行为不是必然地符合其思想或心理信念时,他必须找出某种办法,使这两者之间产生联系,或是使他们归于和谐。如果你花了大把银子在电脑上,你必须捍卫购买它的正确性。”因而,我们需要这种平衡对称来支撑我们的选择,强化现存的观点。对称的好处是从一个人(A)可以估量出另一个人(B)的行为。同时对称也能确认一个人对X的倾向。这是我们所持态度需要社会和心理支持的一种说法。当我们与自己尊敬的B对X的评价一致时,我们会对自己的倾向更具信心。接下来,我们会与自己尊敬的人交流对我们认为很重要的对象、事件、人物、思想(X)的评价,试图达到某种共识或是共同的倾向,或用纽科姆的术语说,是对称。

三、“和能生物,同则不继”

生活在社会中的人由于生活经历、生活环境、教育程度等各不相同在看待问题时必然存在认知上的差异。在看待同一件事情上由于所掌握情况的多少也会造成意见的分歧。但这种分歧是可以随着情况的明朗化而逐渐消失的。比如,在改革之初,有人看到改革所带来的进步,有的人就只看到改革中的弊端以及一些现有利益的丧失,这样就产生了很大的分歧。但是,随着有关改革的各方面的信息的增多,人们在全方位审视改革时,就会承认改革利大于弊,从而达到认识统一。这种统一可比不了解情况单纯听一面之词而形成的一致稳定得多。所以,最初一定差异的存在不一定必然导致整合力下降,要视情况而定。

纽科姆的ABX模式探讨人际关系,把传播视为一种维护人际关系的互动过程。这个模式中的A和B代表不同个体,系与他们对X的态度密切相关,三者形成共生同动的关系,不管哪一方态度的转变都会带来现有结构的变动,而传播就是这个结构稳定与变化的关键。威廉·麦奎尔在《大众传播模式论》一书中写道:“A与B之间对X的意向上的差异将刺激传播的发生,而这种传播的效果将趋向于恢复平衡。”也就是说,当信息泛滥处于一定关系中的人们对同一事物的看法出现分歧时,持有不同观点的个人会加强交流,在交流中彼此修正和认同,从而逐步走向统一。事实上我们甚至可以说,掌握全面信息从而持有不同观点的个人间的沟通是更深层次的传播,在这个基础上形成的共识则是更高层次的社会整合,这种整合下产生的凝聚力会比以往得到增强。而且,这种统一往往会更快地促进社会发展,促进社会关系的稳定和融洽。由于分歧本身就是存在的,并不是因网而生,有了网络只会使分歧逐渐弥和而不是加深。同时,持有自己见解的个人对社会发展只会起到促进作用而不是其他。中国古代思想家所提出的“和能生物,同则不继”实际上也反映出了这种认识。“和”谓“阴阳、差异”,“同”则谓“一致”。和不可能同,因为没有了差异就不可能有互补,这也是我们为什么打破均衡追求和谐的原因了。

-

马尔科姆·大卫·凯利

2025-11-03 20:29:12 查看详情 -

德米特里·费奥多罗维奇·梅津采夫

2025-11-03 20:29:12 查看详情 -

马尔科姆·格拉德威尔

2025-11-03 20:29:12 查看详情 -

莫西奥图尼亚维多利亚瀑布

2025-11-03 20:29:12 查看详情 -

费奥多尔·彼得罗维奇·利特克

2025-11-03 20:29:12 查看详情 -

安纳塔西奥·布斯塔曼特

2025-11-03 20:29:12 查看详情

求购

求购