- 金星大气层

金星大气层

简介

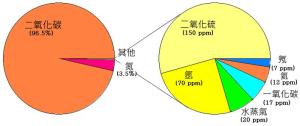

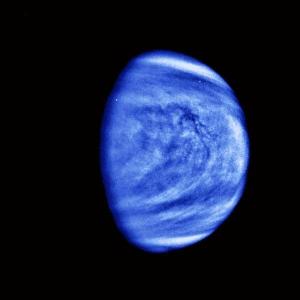

金星大气层是由俄罗斯科学家于1761年在圣彼得堡观测金星凌日时发现的。它比地球大气层更为厚重与浓密,其表面温度较高,而气压则为93大气压,主要为二氧化碳所构成。金星的大气层中有硫酸形成的不透明云,因此在地球或金星环绕探测器上不可能以可见光观测金星表面。金星表面的地形是以雷达成像的方式探测得知。金星大气层主要由二氧化碳和氮组成,以及少许痕量气体。

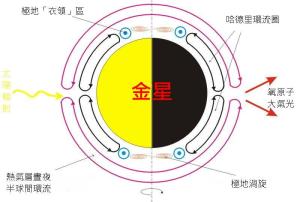

金星的大气层受到超高速大气环流和超慢速自转影响。金星的大气环流只需要四个地球日就可以环绕金星一周,但金星的恒星日却有243日。金星的风速最高可达到100 m/s或360 km/h,是金星自转速度的60倍;而地球最高速的风速度只有地球自转速度的10%到20%。另一方面,金星的风速随高度下降而降低,在表面时风速大约是10 km/h。金星两极则有属于反气旋的极地涡旋。每个气旋都有两个风眼,并且有特殊的S型云结构。

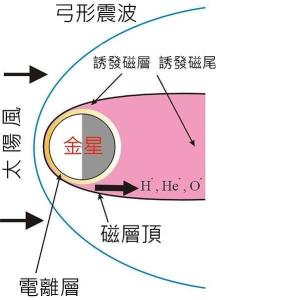

金星和地球不同的是它缺乏磁场,而金星的电离层将大气层和太空以及太阳风分离。电离层将太阳磁场隔离,使金星的磁场环境相当特殊,造成金星的磁层是“诱发磁层”。包含水蒸气等较轻气体则持续被太阳风经由诱发磁尾吹出金星大气层。推测40亿年前的金星大气层与表面有液态水的地球大气层相当类似。失控温室效应(Runaway greenhouse effect)造成金星表面的液态水蒸发,并且使其他温室气体含量上升。

尽管金星表面的状况相当严苛,在金星大气层50到65千米高的地方气压与温度却与地球相若,使金星的高层大气是太阳系中环境最类似地球的地方,甚至比火星表面更类似。因为温度和压力类似,并且在金星上可呼吸空气(21%的氧和78%的氮)是上升气体,类似地球大气层中的氦。因此有人提出可在金星的高层大气进行探测和殖民。

结构与组成

组成

金星的大气层主要由二氧化碳、少量的氮和其他的微量气体组成。氮在金星大气层的量相对地比二氧化碳为少,但是因为金星的大气层比地球的更为厚重与浓密,因此尽管地球大气层有78%是氮,在金星大气层中氮的总含量仍大致是地球的四倍。

金星的大气层主要由二氧化碳、少量的氮和其他的微量气体组成。氮在金星大气层的量相对地比二氧化碳为少,但是因为金星的大气层比地球的更为厚重与浓密,因此尽管地球大气层有78%是氮,在金星大气层中氮的总含量仍大致是地球的四倍。

金星的大气层内包含少量的让人感兴趣的化合物,其中包含一些以氢为主的化合物,例如氯化氢和氟化氢。其他还有一氧化碳、水蒸气和氧分子等等。氢原子在金星大气层中的数量相对较少,因此理论上大量的氢被认为消失在太空中,而剩余的氢绝大多数形成硫酸(H2SO4)和硫化氢(H2S)。金星大气层中的氢大量流失可由大气层中极高的 D/H 含量比值得知。该比值在金星大气层中大约是0.025,远高于地球大气层的1.6×10−4。此外,在金星高层大气层这个值更高达1.5。

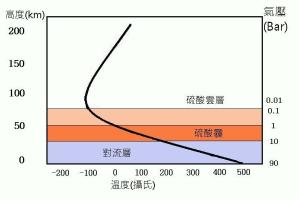

对流层

金星的大气层依照高度被分为数个部分。而金星大气层中密度最高的部分则是从表面至65千米高处的对流层。在类似火炉中环境的金星表面风速相当低,但在对流层顶的温度和压力与地球表面类似,而且云的移动速度达到100 m/s。

金星表面的大气压是地球表面的92倍,相当于海面下910米深处的水压。大气层总质量是4.8×1020千克,是地球的93倍,表面密度是67 kg/m3,是地球表面液态水的6.5%。金星表面因为压力极高,会使超临界二氧化碳不再以气体形式出现,而是超临界流体。超临界二氧化碳会形成覆盖整个金星表面的另一种形式的海洋,而这种海洋的传热率极高,让金星昼夜(各56地球日)之间的温度变化极低。

罗蒙诺索夫于1761年发现金星大气层时的纪录金星大气层中大量的二氧化碳和水蒸汽、二氧化硫等气体造成金星表面剧烈的温室效应,吸收了大量来自太阳的辐射能,使金星表面温度高达740 K(467°C),高于其他的太阳系行星,甚至高于接受太阳辐射能是金星四倍的水星(最高温700 K)。金星表面的平均温度高于铅(600 K,327°C)、锡(505 K,232°C)、锌(693 K,420°C)的熔点。金星厚重的对流层也让它的白昼与黑夜两个半球之间温度差异很小,即使金星的逆向自转速度极慢,使金星的太阳日达到116.5个地球日。金星的夜晚长达58.3个地球日。金星的对流层质量占金星大气层总质量的99%,金星大气层90%的质量聚集在高度28千米以下的范围以内。相较之下,地球大气层90%的质量聚集在高度10千米以内范围。在金星大气层高度50千米处的气压大约与地球表面的气压相等。在金星的夜半球部分云的高度可达到80千米。

罗蒙诺索夫于1761年发现金星大气层时的纪录金星大气层中大量的二氧化碳和水蒸汽、二氧化硫等气体造成金星表面剧烈的温室效应,吸收了大量来自太阳的辐射能,使金星表面温度高达740 K(467°C),高于其他的太阳系行星,甚至高于接受太阳辐射能是金星四倍的水星(最高温700 K)。金星表面的平均温度高于铅(600 K,327°C)、锡(505 K,232°C)、锌(693 K,420°C)的熔点。金星厚重的对流层也让它的白昼与黑夜两个半球之间温度差异很小,即使金星的逆向自转速度极慢,使金星的太阳日达到116.5个地球日。金星的夜晚长达58.3个地球日。金星的对流层质量占金星大气层总质量的99%,金星大气层90%的质量聚集在高度28千米以下的范围以内。相较之下,地球大气层90%的质量聚集在高度10千米以内范围。在金星大气层高度50千米处的气压大约与地球表面的气压相等。在金星的夜半球部分云的高度可达到80千米。

金星对流层和中气层边缘类似地球的对流层顶,高度大约稍高于50千米。根据麦哲伦号金星探测器和金星快车的观测资料,在高度52.5到54千米处的温度大约在293 K(20 °C)和310 K(37°C)之间,而高度49.5千米处的气压则与地球海平面大气压相等。如果将载人空间探测器送往金星,将可以补偿温度在一定程度上的差异。在高度50到54千米或更高区域的任一处将是最容易进行探测甚至殖民的地方。该区域的温度将是关键性的液态水存在范围,即273 K(0°C)和323 K(50°C),并且气压和地球上适合人类居住的区域相同。因为二氧化碳较人类呼吸的空气重,这个“殖民地”的“空气”(氮和氧)将可让殖民地的建筑结构可以像飞船一样漂浮。

环流

金星大气层环流中的经向(南北走向)环流。金星对流层的环流遵循所谓的旋衡近似。它的风速大致由气压梯度和离心力在几乎纯粹的纬向气流(Zonal flow)中平衡的关系确定。相反的是,地球大气层的环流是受到地转平衡的影响。金星的风速只有在对流层高处大约60到70千米处(对流层顶)处可被直接量测到,而这个高度对应于金星的上层云盖。金星云层的运动经常是以紫外线进行观测,因为这个波段的对比度最高。在低于纬度50°的线性风速度大约是100 ± 10 m/s,而风的运动方向相对于金星自转是逆向的。风的速度往高纬度就快速下降,在极点处风速甚至是0。这种在云层以上的强烈风造成了金星大气层的超级旋转。换句话说,这些影响整个金星的风速度是高于金星自转的。这个超级旋转是差分的,也就是说金星赤道上的对流层超级自转比中纬度的地区慢]。在垂直部分也有巨大的高度梯度,对流层中高度越低风速就以每千米3 m/s的梯度下降。接近金星表面的风速远低于地球表面,大约只有时速数千米(一般低于2 m/s,平均风速大约是0.3到1.0 m/s),但金星表面因为大气层密度甚高,仍足以搬运金星表面的尘埃和小颗粒岩石,就像缓慢的水流。

金星大气层环流中的经向(南北走向)环流。金星对流层的环流遵循所谓的旋衡近似。它的风速大致由气压梯度和离心力在几乎纯粹的纬向气流(Zonal flow)中平衡的关系确定。相反的是,地球大气层的环流是受到地转平衡的影响。金星的风速只有在对流层高处大约60到70千米处(对流层顶)处可被直接量测到,而这个高度对应于金星的上层云盖。金星云层的运动经常是以紫外线进行观测,因为这个波段的对比度最高。在低于纬度50°的线性风速度大约是100 ± 10 m/s,而风的运动方向相对于金星自转是逆向的。风的速度往高纬度就快速下降,在极点处风速甚至是0。这种在云层以上的强烈风造成了金星大气层的超级旋转。换句话说,这些影响整个金星的风速度是高于金星自转的。这个超级旋转是差分的,也就是说金星赤道上的对流层超级自转比中纬度的地区慢]。在垂直部分也有巨大的高度梯度,对流层中高度越低风速就以每千米3 m/s的梯度下降。接近金星表面的风速远低于地球表面,大约只有时速数千米(一般低于2 m/s,平均风速大约是0.3到1.0 m/s),但金星表面因为大气层密度甚高,仍足以搬运金星表面的尘埃和小颗粒岩石,就像缓慢的水流。

金星上的风最终都是由对流驱动。高温气体在太阳辐射加热较集中的赤道区域上升,并且流向两极。这种几乎是行星尺度的对流层内流动则是哈德里环流圈。不过金星环流经向运动的速度远低于纬向运动。金星上哈得里环流圈的纬度极限是接近±60°区域,在这个区域气流会下降到云层下方,并且往赤道区域回流。这个解释被一氧化碳的分布所证实,而一氧化碳确实也聚集在±60°附近区域。哈德里环流圈向极地方向的流动差异模式也被观测到,在纬度60°–70°的区域存在低温的极地“衣领”区(Polar collar)。该区域的对流层高处温度较邻近纬度低大约30–40 K。较低的温度可能是因为气体的上升和绝热冷却的结果,在极地“衣领”区的高密度和高度较高的云支持这个解释。在极地“衣领”区的云高度在70到72千米处,比极地或较低纬度区域的云高约5千米。在较低温的极地“衣领”区和位于中纬度,速度达到140 m/s的高速喷射气流可能有一定的联系。这样的气流是哈德里环流圈的自然产物,并且应该存在于纬度55–60°的区域。

在比极地“衣领”区纬度更高的金星极地区域有结构相当特殊的极地涡旋。涡旋是类似地球飓风的巨大风暴,但规模是一般地球飓风的四倍。每个极地涡旋的旋转中心都有两个风眼,而这两个风眼之间有特殊的S型云状结构连接。这样的双风眼结构也被称为“Polar dipoles”。极地涡旋的旋转周期是3个地球日,方向与大气层的超级自转相同。在涡旋边缘附近的线性风速是35–50 m/s,而在极点风速则是0。极地涡旋云层顶的温度远高于附近的极地“衣领”区,达到了250 K(−23°C)。传统解释认为金星极地涡旋是反气旋,气流在中心下降,并在温度较低的极地“衣领”区上升。这种环流模式类似地球极地的冬季反气旋,尤其是在南极洲上空的反气旋。在各种红外线大气窗口的观测结果显示,接近极地的反气旋深度达到了50千米高处,也就是云的底层。极地的高层对流层和中气层的大气动态相当剧烈,巨大而明亮的云可以在该区域数小时内出现和消失。2007年1月9日到13日之间金星快车的观测发现了前述现象,当时南极区的亮度也因此增加30%。这可能是因为二氧化硫进入中气层造成,而这些气体凝结后形成明亮的霾。而极地涡旋的双风眼至今仍无相关解释。

高层大气与电离层

金星大气层的中气层是自65千米到120千米高,热层则自120千米高开始,大气层顶(散逸层)高度大约是220到350千米。在散逸层以上的高度大气层内气体粒子之间毫无碰撞运动。

金星的中气层可再分成两层:较低的一层在62到73千米高之间;较高的一层则在73到95千米之间。较低层的温度大约是230 K(−43°C),并与云盖顶部相接。较高层温度则持续下降,直到大约95千米高处中气层顶开始的165 K(−108°C),这是金星昼半球大气层最低温处。昼半球的中气层顶,即中气层和热层交界的高度大约在95到120千米之间,温度则上升至大约300到400 K(27到127°C),这是热层中普遍的温度。相较之下金星夜半球的热层则是金星温度最低之处,只有100 K(−173°C),甚至被称为冰冻层。

金星上层中气层与热层的环流模式是和低层大气完全不同的。在90到150千米高处的金星气体自昼半球向夜半球移动,并且在昼半球气体上升,夜半球气体下降。在夜半球下降的气体造成了气体的绝热加热,并在90到120千米高处的夜半球中气层形成一个暖层。该暖层的温度是230 K(−43°C),远高于夜半球中气层的典型温度100 K(−173°C)。来自昼半球的气体还带有氧原子,这些氧原子是来自于重组后的可长期存在的单态(1Δg)激发态氧分子,之后结构会松弛并释放波长1.27 μm的红外线辐射。这样的辐射发生于90到100千米高处,并且常被空间探测器或地球天文台观测到。夜半球的中气层高层和热层也是非局部热力学平衡(non-LTE)二氧化碳和一氧化氮分子辐射的来源,这即是夜半球热层温度较低的原因。

金星快车已经经由掩星法确认金星大气层中的霾在夜半球高度会远高于昼半球。在昼半球云盖厚度20千米,并且延伸至65千米高处;而夜半球的云盖是由达到高度90千米(中气层)的极厚的霾组成,而较透明的霾高度更延伸至105千米处。2011年金星快车发现金星大气层在100千米高处有薄层的臭氧层。

金星的电离层位于120到300千米高处,几乎和热层相重合。高度电离的状态只在金星昼间出现,在夜间电子的浓度几乎是0。金星的电离层总共可分为3层:120到130千米高的 v1 层、140到160千米高的 v2 层和200到250千米高的 v3 层。可能在接近180千米高处还有另一层。最大电子单位密度是在接近日下点的 v2 层中,达到3×1011 m−3。电离层的上部界线(电离层顶)位于高度约220到375千米处,并且分隔诱发磁层内的等离子体和来自行星的等离子体。v1 和 v2 层中的离子主要是 O2+,而 v3 层则是O+。观测到的电离层等离子体动态是在昼间会发生太阳光电离,夜间离子和电子重新结合,这些过程主要和等离子体被加速到被观测到的速度相关。而出现的等离子体流足以维持夜间电离层离子密度在被观测到的中位数或该值附近。

诱发磁层

金星磁层和太阳风交互,金星诱发磁层的成分金星并没有发现磁场的存在。目前金星缺乏磁场的原因仍不明朗,但可能与金星自转速度极慢或金星地幔缺乏对流运动有关。金星只有由太阳风延伸的太阳磁场而产生的诱发磁层。这个机制就是磁力线在障碍物周围缠绕的状况,而这里的金星就是障碍物。金星的诱发磁层有弓形震波、磁层鞘、磁层顶和包含电流片的磁尾。

金星磁层和太阳风交互,金星诱发磁层的成分金星并没有发现磁场的存在。目前金星缺乏磁场的原因仍不明朗,但可能与金星自转速度极慢或金星地幔缺乏对流运动有关。金星只有由太阳风延伸的太阳磁场而产生的诱发磁层。这个机制就是磁力线在障碍物周围缠绕的状况,而这里的金星就是障碍物。金星的诱发磁层有弓形震波、磁层鞘、磁层顶和包含电流片的磁尾。

在太阳日下点处,金星的弓形震波在金星表面以上1900千米或0.3倍金星直径,这个距离是在2007年太阳极小期时量测的。在太阳极大期时弓形震波距离可能会是极小期时的数倍。磁层顶的高度则为300千米,而电离层的上层界线在接近250千米处。在磁层顶和电离层点之间存在一个磁屏障,这是一个局部增强的磁场,可防止来自太阳的等离子体更加深入金星大气层-至少是在太阳极小期的时候。磁屏障内的磁场强度达到了40 nT。磁尾则延伸至10倍金星半径处,是金星磁层中活动最剧烈处。磁力线重新连结的过程和粒子加速都在磁尾发生。在磁尾的电子和离子能量大约是100 eV到1000 eV。

因为金星缺乏内在磁场,太阳风可以深入金星散逸层较深处,并造成大量大气层损失,这些散失气体主要是通过磁尾散逸。目前金星散逸的离子主要是 O+、H+ 和 He+。氢和氧的散逸比大约是2,代表正在流失水(根据化学当量学)。

云

木星探测器伽利略号1990年飞掠金星时摄金星的云层厚度极大,并且是由二氧化硫和硫酸液滴组成。这些云可将75%的太阳辐射反射,因此一般的成像无法拍摄到金星的表面。这些云对太阳光的反射量几乎和太阳的入射光量相等,让金星探测器在探测云层顶时可以利用和云层外几乎等量的太阳能,并且太阳能电池可以嵌合在探测器任一处。

木星探测器伽利略号1990年飞掠金星时摄金星的云层厚度极大,并且是由二氧化硫和硫酸液滴组成。这些云可将75%的太阳辐射反射,因此一般的成像无法拍摄到金星的表面。这些云对太阳光的反射量几乎和太阳的入射光量相等,让金星探测器在探测云层顶时可以利用和云层外几乎等量的太阳能,并且太阳能电池可以嵌合在探测器任一处。

金星上的云让很少量太阳光可以直接照射到金星表面。金星表面的光量只有5,000–10,000 lux,能见度只有3千 米,因此可以知道探测器是无法在金星表面利用太阳能的。金星表面的湿度少于0.1%。事实上因为金星的云层极厚和云本身的高反照率,金星表面从太阳接收到的能量是少于地球的。

金星高层大气中的硫酸是由二氧化硫、二氧化碳和水蒸汽因为太阳光引发的光化学反应而形成。波长小于169 nm的紫外线可以将二氧化碳光分解为一氧化碳和氧原子。氧原子的活性极高,可以和金星大气层中的二氧化硫反应而形成三氧化硫,再和水蒸气结合形成硫酸,可见以下化学式:

CO2 → CO + O

SO2 + O → SO3

SO3 + H2O → H2SO4

金星的硫酸雨永远不会到达金星表面,会在到达表面以前受热蒸发形成幡状云。理论上来说,早期的火山活动会将硫喷入大气层中,而高温会阻碍硫被锁定在表面的固体化合物,而地球上也是如此。

金星的云会产生和地球类似的闪电。自从苏联的金星计划探测器首次侦测到闪电开始就一直有争议,不过在2006到2007年金星快车侦测到了被认为与闪电有关的电磁电子波(Electromagnetic electron wave)。这些间歇现象的出现显示了与天气活动相关的模式,而金星上闪电的发生率至少是地球的一半。

2009年一位业余天文学家和金星快车拍摄的影像都显示金星大气层中有一个明亮的斑点。造成该斑点的原因仍不明,有说法指与金星火山活动有关。

生命存在

因为金星表面的环境相当严苛,至今只有一小部分区域被探测。事实上,目前已知的生命形态不一定和在宇宙其他地方的生命型态相同,而且地球上生命的顽强程度并未被证实。地球上已知的嗜极生物就生存于极端的环境中。目前在地球上已发现多种嗜极生物,例如嗜热生物和超嗜热生物可以在沸点以上的水存活,嗜酸生物可以在 pH 值3甚至更低的环境下生存,聚-嗜极生物可以在多种极端环境下生存。不过金星表面的温度超过450°C,远高于嗜极生物的生存环境,嗜极生物能存活的温度上限只有约100°C以上数十度。

不过也有些非嗜极生物可以在比云层高的高空中生存,并已发现有细菌可在地球的云中生存与繁殖,因此有科学家提出生命也可以在金星的相同区域存活。生活在浓密而混浊的金星云中生物也许可以利用大气中的硫化物防止被太阳辐射伤害。太阳风也许是将这类微生物从金星转移到地球的机制。

金星的大气层中已经发现了足以造成化学不平衡的状态,目前仍需要进一步调查。来自金星计划、先驱者金星计划和麦哲伦号金星探测器任务的资料显示在高层大气中已发现了硫化氢和二氧化硫,以及羰基硫(OCS)。前两种气体会互相反应,这暗示有某种机制产生这两种物质。此外,值得注意的是羰基硫很难透过无机过程产生。另外,常被忽略的事实是其中一个金星计划早期探测器侦测到了金星云盖正下方有大量的氯存在。

有说法指在这样环境下的微生物可能以太阳辐射中的紫外线做为能量来源,这也许可以解释在地球上以紫外线观测时见到的暗斑。大型的非球状云分子也在云盖中被侦测到,目前仍不知道成分。

大气层演化

透过今日对金星云结构和表面地质的研究可推测太阳的光度自38亿年前至今已经增加了25%,因此一般认为40亿年前的金星大气层更像表面有液态水的地球大气层。失控温室效应可能是因为金星表面水的蒸发以及接下来温室气体量增加导致。因此研究地球气候变化的科学家对金星的大气层状况极为关注。

金星的地质状态显示在最近十亿年内并无液态水存在于表面,不过目前没有理由显示金星和地球的形成过程有不同,并且金星和地球早期的水可能是来自形成行星的岩石或稍后彗星撞击带入的水。科学家的共同观点是液态水在金星表面完全被蒸发已存在了约6亿年,不过大卫·格里普森等人认为金星上液态水可能存在了20亿年。

大多数科学家相信冥古宙时期早期地球的大气层状况也与今日的金星类似,二氧化碳气压达到约100 bar,并且表面温度230°C,甚至可能有硫酸云,直到40亿年前板块运动和早期海洋将大气层中的硫和二氧化碳吸收。早期的金星很可能也有过类似地球的液态水海洋,但在板块运动停止时金星的海洋消失了。金星表面年龄大约是5亿年,因此不会显示任何板块运动的证据。

金星大气层状况

| 高度(千米) | 温度(°C) | 大气压力(标准大气压) |

|---|---|---|

| 0 | 462 | 92.10 |

| 5 | 424 | 66.65 |

| 10 | 385 | 47.39 |

| 15 | 348 | 33.04 |

| 20 | 306 | 22.52 |

| 25 | 264 | 14.93 |

| 30 | 222 | 9.851 |

| 35 | 180 | 5.917 |

| 40 | 143 | 3.501 |

| 45 | 110 | 1.979 |

| 50 | 75 | 1.066 |

| 55 | 27 | 0.5314 |

| 60 | −10 | 0.2357 |

| 65 | −30 | 0.09765 |

| 70 | −43 | 0.03690 |

| 80 | −76 | 0.004760 |

| 90 | −104 | 0.0003736 |

| 100 | −112 | 0.00002660 |

探测历史

| 高度(千米) | 温度(°C) | 大气压力(标准大气压) |

|---|---|---|

| 0 | 462 | 92.10 |

| 5 | 424 | 66.65 |

| 10 | 385 | 47.39 |

| 15 | 348 | 33.04 |

| 20 | 306 | 22.52 |

| 25 | 264 | 14.93 |

| 30 | 222 | 9.851 |

| 35 | 180 | 5.917 |

| 40 | 143 | 3.501 |

| 45 | 110 | 1.979 |

| 50 | 75 | 1.066 |

| 55 | 27 | 0.5314 |

| 60 | −10 | 0.2357 |

| 65 | −30 | 0.09765 |

| 70 | −43 | 0.03690 |

| 80 | −76 | 0.004760 |

| 90 | −104 | 0.0003736 |

| 100 | −112 | 0.00002660 |

-

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-23 07:35:57 查看详情 -

西安大众速腾现金优惠2.3万 成都沃尔沃XC90优惠三万元

2025-09-23 07:35:57 查看详情 -

吉利新款星越正式上市 或12月上市

2025-09-23 07:35:57 查看详情 -

雷诺江铃小麒麟正式上市 吉利新款星越正式上市

2025-09-23 07:35:57 查看详情 -

西安大众速腾现金优惠2.3万 驾驭快感

2025-09-23 07:35:57 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 再送装潢礼包

2025-09-23 07:35:57 查看详情 -

重庆林肯Z现金优惠1.2万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-09-23 07:35:57 查看详情 -

成都丰田亚洲狮现金优惠3万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-09-23 07:35:57 查看详情 -

珠海大众宝来现金优惠2.7万 外观流畅

2025-09-23 07:35:57 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 长沙现代悦动现金优惠1.2万

2025-09-23 07:35:57 查看详情

求购

求购