- 噪声性耳聋

噪声性耳聋

简要介绍

噪声性耳聋(noiseinduceddeafness)系由于听觉长期遭受噪声影响而发生缓慢的进行性的感音性耳聋。

在我们周围的种种声音,概括起来可分为两类:一类是乐音,它包含了多种频率的声音,而且这种频率都具有一定的周期性和节律性,所以动听悦耳。另一类则是噪声,是由许多不同频率和不同强度的杂乱声音组合而成,如工厂中机器的轰鸣,各种工具叮叮当当的撞击声,马路上人群的喧闹以及那些不成调子的汽车喇叭声等等。这些噪声对人类的危害是多方面的,但对听觉器官的损害最为明显。一次高强度的脉冲噪声瞬间就可使人耳聋,而长期的强噪声刺激则引起噪声性耳聋。

在我们周围的种种声音,概括起来可分为两类:一类是乐音,它包含了多种频率的声音,而且这种频率都具有一定的周期性和节律性,所以动听悦耳。另一类则是噪声,是由许多不同频率和不同强度的杂乱声音组合而成,如工厂中机器的轰鸣,各种工具叮叮当当的撞击声,马路上人群的喧闹以及那些不成调子的汽车喇叭声等等。这些噪声对人类的危害是多方面的,但对听觉器官的损害最为明显。一次高强度的脉冲噪声瞬间就可使人耳聋,而长期的强噪声刺激则引起噪声性耳聋。

早期表现为听觉疲劳,离开噪声环境后可以逐渐恢复,久之则难以恢复,终致感音神经性聋。噪声除对听觉损伤外,还可引起头痛、头昏、失眠、高血压、心电图改变,也可影响胃的蠕动和分泌。因此,减少或消灭噪声,为当今环境保护工作中一项十分重要的课题。

噪声性聋常见于高度噪声环境中工作的人员,如舰艇轮机兵,坦克驾驶员,飞机场地勤人员,常戴耳机的电话员及无线工作者、铆工、锻工、纺织工等。

主要病因

噪声超过85~90dB强度时,即对耳蜗造成损害,至于损害程度,与下列因素有关:

个体易感性(25%):

年高体弱者,曾经患过感音性神经性耳聋者,易受噪声损伤,而患中耳疾病者的影响如何,尚有分歧意见,有认为鼓膜穿孔听骨链中断者,噪声损害相对较轻。

噪声强度(20%):

噪声性耳聋的发病频率随噪声强度的增加而增加。可能出现头痛,头昏,失眠,乏力,记忆力减退,反应迟钝,心情抑郁,心悸,血压升高,恶心,食欲减退,消化不良等。

接触时间(25%):

持续接触比间歇接触损伤大,接触噪声期限越长听力损伤越重,距离噪声源越近,听力越易受损。

病理生理

开始接触超过规定的强噪声,大多感到耳内不适,耳鸣,轻度听力减退,返回安静环境后能迅速完全恢复,此种保护性生理反应称听觉适应。暴露时间渐久,听力下降明显,然脱离噪声环境后数小时或10余小时能完全恢复者称听觉疲劳,所造成的听力丧失称为暂时性阈移。脱离噪声环境很就听力仍不能恢复者称永久性阈移,临床上即称噪声性聋。TTS与PTS的关系尚未肯定;有谓TTS逐渐积累终将发展成PTS。

本病发病机制尚未完全揭名,现多归纳为机械性、血管性与代谢性3方面。高强噪声可使螺旋器的剪式运动范围加大,造成盖膜与毛细胞机械性损伤。基底膜大幅度活动能使网状板裂开形成微裂,内淋巴循此进入隧道与Nuel间隙和Corti淋巴相混,毛细胞外环境发生改变。高强噪声可使内耳血管痉挛,微循环破坏,组织代谢紊乱,最终导致形态与功能异常。耳蜗毛细胞形态改变包括静纤毛排列散乱倒伏,断裂消失或肿胀融合。

本病发病机制尚未完全揭名,现多归纳为机械性、血管性与代谢性3方面。高强噪声可使螺旋器的剪式运动范围加大,造成盖膜与毛细胞机械性损伤。基底膜大幅度活动能使网状板裂开形成微裂,内淋巴循此进入隧道与Nuel间隙和Corti淋巴相混,毛细胞外环境发生改变。高强噪声可使内耳血管痉挛,微循环破坏,组织代谢紊乱,最终导致形态与功能异常。耳蜗毛细胞形态改变包括静纤毛排列散乱倒伏,断裂消失或肿胀融合。

小皮板密度降低、边界模糊。胞浆线粒体分布与结构异常,溶酶体增加,Hensen小体增殖,内浆网变性,出现空化区。扁平多囊膜及胞膜断裂。胞核肿胀上移。最后细胞变形,崩解消失,支持细胞的指突弥补其空缺。毛细胞的消失初为散在性,以蜗底与第2周下部为主,后渐向蜗顶扩展,同时细胞消失渐增并连接成片。毛细胞损害严重处,螺旋器的柱细胞、支持细胞、血管纹及神经末梢、节细胞均有退变。

主要症状

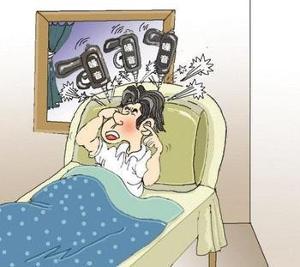

主要症状为进行性听力减退及耳鸣,早期听力损失在4,000Hz处,因此,对普通说话声无明显影响,仅在听力计检查中发现,以后听力损害逐渐向高低频发展,终于普遍下降,此时感到听力障碍,严重者可全聋,耳鸣与耳聋可同时发生,亦可单独发生,常为高音性耳鸣,日夜烦扰不宁。

由于长期噪声刺激的影响,内耳毛细胞破坏,螺旋器和螺旋神经节退行性变性,其中以耳蜗的基底圈末段及第二圈开始处病变最为明显,这个部位接受4000Hz的声音刺激,该处易受噪声损伤的原因可能是由于接近鼓室,且位于相当于两窗之间血液循环较差的地步,另一种说法认为该处是低音波和高音波两种涡流相遇之点,因动向不同,张力特别增加,易造成局部组织变形,还有人认为,此与外耳道共鸣生理有关,因外耳道的共鸣频率在3000~4000Hz左右,故能加大此种频率噪声对内耳的危害,噪声刺激动物的试验表明,内耳损害主要在蜗管及球囊,而椭圆囊则轻微,半规管则无损。

1.渐进性听力减退

开始接触噪声时,听觉稍呈迟钝,若离开噪声,数分钟后听力恢复,此种现象称之为听觉适应,若在持久,强烈噪声作用下,听觉明显迟钝,经数小时后听力才恢复,此时称之为听觉疲劳,若进一步接受噪声刺激,则导致听力损伤,不易自行恢复,早期显示4000Hz的听力障碍,听力曲线呈谷形下陷,以后谷形逐渐加深,2000Hz及8000Hz亦受影响,以至听力呈下降斜线,一般多为两耳曲线对称,不对称者多为并有其他耳疾或个别特殊情况。

2.耳鸣

可能早于耳聋出现,或与耳聋同时发展,为高音性,常日夜烦扰。

3.全身反应

可能出现头痛,头昏,失眠,乏力,记忆力减退,反应迟钝,心情抑郁,心悸,血压升高,恶心,食欲减退,消化不良等。

并发病症

延日久将造成不可逆的神经病理损害,可以终身失聪。

检查方法

耳鼻咽喉部位的一般检查多无异常。纯音电测听为感应性聋,影像学的发展也有助于感音神经性耳聋的诊断。近年有关听觉与影像的研究热点主要集中于功能成像技术,它所具有的反映生命体征活动的特点是有别于结构成像的关键,主要包括功能磁共振成像技术和正电子发射断层成像技术。

本病诊断涉及劳动保护,职业病鉴定等复杂问题,应慎重对待。

诊断必须有:

1、有明确的噪声暴露史即在超过1980年颁布的“中华人民共和国工业企业噪声卫生标准”所规定的85dB(A)以上的环境下长期超时工作的历史。

2、主诉双侧耳鸣与进行性耳聋而无其他致病因素。对怀疑噪声性聋者做听力测定必须用经计量部门按国际标准化组织ISO-389,ISO/DIS-7566规定的听力计标准气骨导零极校准的听力计。在本底噪声小于30dB(A)的隔音室内,由有经验的专职测听人员,按ISO/DIS-6180规定的上升法,在受试者脱离噪声环境12-16小时后测定。对40岁以上的受试者所测得的听阈,尚需按ISO/DIS-7029规定的正常人年龄、性别函数进行修正,然后再计算500,1000,2000Hz气导平均听阈,判断耳聋的程度与级别。若双耳听力损失程度不同、应按损害较轻耳定级。因噪声多先损害高频,故进来各国均有将3000或4000Hz之听阈列入计算平均听力丧失数的倾向。

2、主诉双侧耳鸣与进行性耳聋而无其他致病因素。对怀疑噪声性聋者做听力测定必须用经计量部门按国际标准化组织ISO-389,ISO/DIS-7566规定的听力计标准气骨导零极校准的听力计。在本底噪声小于30dB(A)的隔音室内,由有经验的专职测听人员,按ISO/DIS-6180规定的上升法,在受试者脱离噪声环境12-16小时后测定。对40岁以上的受试者所测得的听阈,尚需按ISO/DIS-7029规定的正常人年龄、性别函数进行修正,然后再计算500,1000,2000Hz气导平均听阈,判断耳聋的程度与级别。若双耳听力损失程度不同、应按损害较轻耳定级。因噪声多先损害高频,故进来各国均有将3000或4000Hz之听阈列入计算平均听力丧失数的倾向。

诊断鉴别

(1)传染病源性聋:各种急性传染病、细菌性或病毒性感染。如流行性乙型脑炎、流行性腮腺炎、化脓性脑膜炎、麻疹、猩红热、流行性感冒、耳带状疱疹、伤寒等均可损伤内耳而引起轻重不同的感音神经性聋。

(2)药物中毒性聋:多见于氨基糖甙类抗生素,如庆大霉素、卡那霉素、多粘菌素、双氢链霉素、新霉素等,其他药物如奎宁、水杨酸、顺氯氨铂等都可导致感音神经性聋,耳药物中毒与机体的易感性有密切关系。

(3)老年性聋:多因血管硬化、骨质增生,使供血不足,发生退行病变,导致听力减退。

(4)外伤性聋:颅脑外伤及颞骨骨折损伤内耳结构,导致内耳出血,或因强烈震荡引起内耳损伤,均可导致感音神经性聋,有时伴耳鸣、眩晕。轻者可以恢复,耳部手术误伤内耳结构也可导致耳聋。

(5)突发性聋:是一种突然发生而原因不明的感音神经性聋。目前多认为急性内耳微循环障碍和病毒感染是引起本病的常见原因。

(6)爆震性聋:系由于突然发生的强大压力波和强脉冲噪声引起的听器急性损伤。鼓膜和耳蜗是听器最易受损伤的部位。当人员暴露于90dB(A)以上噪声,即可发生耳蜗损伤,若强度超过120dB以上,则可引起永久性聋。

治疗方法

早期积极治疗急、慢性化脓性中耳炎和分泌性中耳炎是防治传导性聋的重要措施。鼓室成形术对提高传导性聋的听力有一定效果,全人工听骨(TORP)和部分人工听骨(PORP)的应用,使传导性聋鼓室成形术的听力效果有了明显的改善早期仅有4000Hz听力下降者,休息数日或数周,应用维生素及血管扩张药物,有望听力恢复。若病期已久,螺旋器及螺旋神经节细胞已变性,则治疗亦难奏效,影响日常生活者,可配用助听器。

预防措施

1、控制噪声来源

这是最积极最根本的办法.在建筑厂房、安装机器时就应采用各种隔音防震、吸声的措施,如噪声车间与其他厂房隔开,中间种植树木;车间的墙壁和天花板装吸音材料;机器安装密度宜稀散些;机器与地基之间,金属表面与表面之间用适当的充填材料;管道噪声用包扎法防声,气流噪声可用消音器或扩大排气孔等。使噪声缩减到国家规定的防护标准(85~90dB)以内。

2、减少接触时间

如在隔音室里行工间休息,或减少每日、每周的接触噪声时间,也可降低发病率。还可根据实际情况轮换工种,亦可降低听力损害。

3、耳部隔音

戴用耳塞、耳罩、隔音帽等防声器材、一般在80dB噪声环境长期工作即应配用简便耳塞;90dB以上时必须使用防护工具。简便者可用棉花塞紧外耳道口,再涂抹凡士林,其隔音值可达30dB。

4、卫生监护

就业前应检查听力,患有感音神经性耳聋和噪声敏感者,应避免在强噪声环境工作。对接触噪声者,应定期检查听力,及时发现早期的听力损伤,并给予妥善处理。

5、争取早期治疗。

并发症

延日久将造成不可逆的神经病理损害,可以终身失聪。

-

460长续航版4月15日上市 提升智能与便捷性

2025-09-23 13:04:33 查看详情 -

定位紧凑级轿车/内上市 提升智能与便捷性

2025-09-23 13:04:33 查看详情 -

V将于6月上市 提升智能与便捷性

2025-09-23 13:04:33 查看详情 -

菱智M5EV长续航版上市 提升智能与便捷性

2025-09-23 13:04:33 查看详情 -

长安福特锐际两驱版本4月17日上市 提升智能与便捷性

2025-09-23 13:04:33 查看详情 -

雪铁龙全新C4正式亮相 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-23 13:04:33 查看详情 -

雪铁龙C3L正式亮相 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-23 13:04:33 查看详情 -

雪铁龙全新C3L官图泄露 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-23 13:04:33 查看详情 -

郎朗喜提沃尔沃XC90 展示可持续性环保材料

2025-09-23 13:04:33 查看详情 -

沃尔沃宣布将推纯电MPV 展示可持续性环保材料

2025-09-23 13:04:33 查看详情

求购

求购