- 戴高乐主义

戴高乐主义

起源

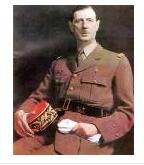

夏尔·安德烈·约瑟夫·马里·戴高乐(法语:Charles André Joseph Marie de Gaulle,1890年11月22日-1970年11月9日),法国将军、政治家,曾在第二次世界大战期间领导自由法国运动并在战后成立法兰西第五共和国并担任第一任总统。在法国,戴高乐通常被称为“戴高乐将军(Général de Gaulle)”或“将军(Le Général)”。戴高乐曾参加过第一次世界大战并在二战中被授予准将军衔。1940年法国战败后,戴高乐在英国组织了自由法国运动并发表了著名的电台讲话,号召法国人民抵抗纳粹德国的侵略,1944年法国解放后,戴高乐成为法兰西共和国临时政府主席直至1946年因政治斗争而辞去职务。1958年,

戴高乐

戴高乐因五月危机重返政坛,制定新宪法,成立法兰西第五共和国并当选第一任总统。

戴高乐支持发展核武器、制定泛欧洲外交政策、努力减少美国和英国的影响、促使法国退出北约、反对英国加入欧洲共同体、承认中华人民共和国,这一系列思想政策被称为“戴高乐主义”。

具体措施

戴高乐主义以谋求法国在国际政治中的独立自主和世界大国地位为政治目标,具体实施有:

1>撤出北约军事一体化组织,改变法国在联盟中对美国的从属地位,维护民族独立;

2>建立法国独立的核威慑力量,打破美国的核垄断;

3>同苏联及其他社会主义国家建立"缓和、谅解、合作"的关系,在东西方关系中发挥作用.积极推动中法建交;

4>建立一个摆脱美苏控制,以法国为中心的,法德联合为支柱的,由欧洲主权国家联合起来的"大欧洲联合";

5>实行非殖民化,在第三世界推行"积极存在"的政策,以求保持和增进法国在第三世界的利益和影响.

戴高乐主义图册(5) 戴高乐主义图册(5) |

戴高乐主义图册(6) 戴高乐主义图册(6) |

历史意义

戴高乐主义图册(5) 戴高乐主义图册(5) |

戴高乐主义图册(6) 戴高乐主义图册(6) |

重大转变

戴高乐主义的实施对于维护法国的主权和独立,提高法国国际地位,推动欧洲联合和世界多极化发展有积极作用。但限于实力对比,它不可能从根本上改变法国的国际地位。

法美关系

2009年3月11日,法国总统尼古拉·萨科齐宣布法国将重返北大西洋公约组织军事一体化机构,意味着法国一直以来在欧洲“独树一帜”的安全和外交政策理念迎来重大转变。 2009年3月17日,法国国民议会(议会下院)下午和晚上经过辩论和表决,最后以三百二十九票对二百三十八票,表决通过了法国重返北约军事一体化机构的决定。法国将重返北大西洋公约组织军事一体化机构,意味着法国一直以来在欧洲“独树一帜”的安全和外交政策理念迎来重大转变。

一直以来,法国的安全和外交政策深深烙有戴高乐将军“独立法国”理念的印记。在北大西洋公约组织和欧洲,法国的“特立独行”令外界印象深刻。 但萨科齐认为,如果法国要在未来全球安全事务中发挥影响力,必须摈弃“旁观者”立场,成为北约军事决策的“圈内人”。

“单一孤立的国家是没有影响力的国家,如果我们想指望什么,我们必须知道如何与盟友保持紧密联系,”萨科齐宣布这一决定时说。

主导转型

萨科齐说,加入军事一体化机构后,法国将更强大、更有影响力,因为法国必须成为北约的“共同领导人”之一,而不是处于从属地位。

同时,他认为法国全面加入北约有助于欧洲与美国的对话。但萨科齐的批评者认为,全面加入北约,将使法国在处理与俄罗斯以及中东地区国家关系时丧失独立性,甚至可能被迫卷入美国主导的军事冒险。欧洲防务局前局长尼克·威特尼接受路透社采访时说,北约成立之初的权力设计就不平衡,基本是“美国主导”;而对于北约的欧洲成员来说,这种设计能让他们在全球安全问题上“盲从”美国,从而避免为有争议的军事行为负责。

同时,他认为法国全面加入北约有助于欧洲与美国的对话。但萨科齐的批评者认为,全面加入北约,将使法国在处理与俄罗斯以及中东地区国家关系时丧失独立性,甚至可能被迫卷入美国主导的军事冒险。欧洲防务局前局长尼克·威特尼接受路透社采访时说,北约成立之初的权力设计就不平衡,基本是“美国主导”;而对于北约的欧洲成员来说,这种设计能让他们在全球安全问题上“盲从”美国,从而避免为有争议的军事行为负责。

大西洋两岸围绕安全事务的坦率对话更有可能在美国与欧洲联盟的框架内实现,而不是在北约内部。萨科齐和他的支持者认为,全面加入北约将提升法国在西方盟国中的影响力,但反对声音认为法国将来可能沦为美国的附庸。 对此,萨科齐以德国为例,称同样全面加入北约的德国在2003年美国入侵伊拉克问题上,与法国一样持坚决反对立场。

相关评论

重返军事一体化机构后,法国希望由法国人出掌位于美国弗吉尼亚州诺福克的北约盟军转型司令部。 尽管有安全事务人士质疑它的实际效力,北约盟军转型司令部至少名义上是主导北约转型的中枢机构。

法国可能希望借助这一平台,为北约转型提供一些方向。冷战结束后,北约忙于重新定位自身角色。北约一些官员认为,与传统的防卫使命相比,北约应该把更多注意力转向气候变化、恐怖主义、能源安全、粮食安全等全球性问题。

此外,在安全问题上,北约成员国各有诉求。新一届美国政府希望欧洲盟友能在阿富汗战场投入更多兵力,承担更大责任。波兰等东欧地区成员国则希望北约专注于军事防御和遏制能力的建设,以应对俄罗斯威胁。法国社会党第一书记玛蒂娜·奥布里3月11日批评萨科齐的决定说,法国当前根本不需要急于加入北约军事机构,萨科齐只是热衷于抽象的“大西洋主义”。

如果不出意外的话,在拟于2009年4月初举行的北约峰会上,法国将重返北约军事机构。现在,法国同美国等北约其他成员国之间的谈判紧锣密鼓地进行,尽快达成共识已经成为主调。退出北约军事机构43年后,法国全面回归意味深远。于美国而言,这是法国送给白宫新主人的一件礼物。于欧洲而言,则更是一件大事,北约与欧盟两股力量的融合获得了新的有利条件。

戴高乐介绍

重返北约的决定,在法国社会引发了争议。支持者认为,这既是政治意愿的表露,也是力量的展示,会让世人更多地听到法国的声音。反对者则指出,“戴高乐将军当年做出的选择不应被廉价出卖”,法国应守住原有的独立性。

词条图册

戴高乐戴高乐(Charles de Gaulle,1890年11月22日-1970年11月9日),法国将军、政治家,曾在第二次世界大战期间领导自由法国运动并在战后成立法兰西第五共和国并担任第一任总统。戴高乐支持发展核武器、制定泛欧洲外交政策、努力减少美国和英国的影响、促使法国退出北约、反对英国加入欧洲共同体、承认中华人民共和国,这一系列思想政策被称为“戴高乐主义”。2005年,法国国家二台举行的“法国十大伟人榜”评选揭晓,电视观众评选戴高乐为法国历史上最伟大的人。被编入《伟人与名人》一书。

戴高乐戴高乐(Charles de Gaulle,1890年11月22日-1970年11月9日),法国将军、政治家,曾在第二次世界大战期间领导自由法国运动并在战后成立法兰西第五共和国并担任第一任总统。戴高乐支持发展核武器、制定泛欧洲外交政策、努力减少美国和英国的影响、促使法国退出北约、反对英国加入欧洲共同体、承认中华人民共和国,这一系列思想政策被称为“戴高乐主义”。2005年,法国国家二台举行的“法国十大伟人榜”评选揭晓,电视观众评选戴高乐为法国历史上最伟大的人。被编入《伟人与名人》一书。

1890年11月22日,夏尔·戴高乐(Charles de Gaulle)诞生于法国北方重要城市里尔。1912年,毕业于圣西尔军校,被授予少尉军衔,赴贝当担任团长的驻阿拉斯步兵第33团供职。1914年参加一战,因作战英勇受到表彰。1921年,与伊冯娜·旺德鲁结婚。1940年,晋升为准将,并被保罗·雷诺总理任命为国防次长兼陆军次长,两度赴伦敦执行使命。雷诺内阁总辞后,拒绝签署停战要求,赴英国组织自由法国运动。8月,与丘吉尔首相签定关于自由法国章程的议定书。在戴高乐的号召下,整个法属赤道非洲支持自由法国。10月,在伦敦成立帝国防务委员会,任主席。1941年,法兰西民族委员会成立,任主席。1943年6月,抵达法属北非首府阿尔及尔,与美国支持的吉罗将军共同担任新成立的法兰西民族解放委员会主席。7月,迫使吉罗将军专任法国部队总司令,得以单独主持法兰西全国解放委员会工作。秋天,彻底清除吉罗。

1944年6月3日,在阿尔及尔成立法国临时政府。6日,盟军登陆诺曼底,开辟欧洲第二战场。8月19日,巴黎起义。戴高乐领导下的勒克莱尔师首批进入抵达巴黎市政府大厦,巴黎解放。25日,戴高乐将军进入巴黎,并接受德国军队投降书。1945年9月,法国全民公决,摈弃第三共和国,第四共和国成立。11月,被议会选举为临时政府总理,组成新的临时政府。1946年1月,辞去临时政府总理职务。1947年4月,在斯特拉斯堡宣布成立“法兰西人民联盟”。1953年,退出政坛隐居。1958年,阿尔及尔暴动。国民议会被迫授予戴高乐将军全权,并委托其制定新宪法。戴高乐接管了议会、总统和政府的全部权力。9月,全民公决通过新宪法,第五共和国成立。12月,当选共和国总统。1959年9月,宣布阿尔及利亚人享有自决权。12月,宣布解散法兰西共同体。1960年,法国在撒哈拉大沙漠爆炸第一颗原子弹,成为核国家。1964年,西方阵营中首个与新中国建交的国家。1965年,发射人造卫星。1966年,宣布法国退出北约军事组织,只保留政治组织资格。1969年4月,宣布停止执行共和国总统职权,隐居科龙贝。1970年11月9日,在科龙贝因病逝世。

-

成都丰田雷凌优惠达1.3万元 成都大众捷达最高优惠1.3万元

2025-09-20 07:46:09 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-20 07:46:09 查看详情 -

空前钜惠 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-09-20 07:46:09 查看详情 -

多重礼遇齐放送,江铃皮卡助力用户春启新程 高大方正

2025-09-20 07:46:09 查看详情 -

天津港现车钜惠价(图文) 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-09-20 07:46:09 查看详情 -

起亚K5最高优惠3.3万 排队提车

2025-09-20 07:46:09 查看详情 -

成都丰田锐志最高优惠2.2万 成都凯迪拉克CT5优惠3.5万

2025-09-20 07:46:09 查看详情 -

成都雷克萨斯IS最高优惠7万元 独具匠心

2025-09-20 07:46:09 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 现金最高优惠2.6万元

2025-09-20 07:46:09 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都广汽本田奥德赛优惠2万元

2025-09-20 07:46:09 查看详情

求购

求购