- 河南师范大学历史文化学院

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 河南师范大学历史文化学院

河南师范大学历史文化学院

学院简介

学院概况

学生活动河南师范大学历史文化学院的前身是1951年成立的平原师范学院历史系,1986年恢复建系,1987年开始招收第一届历史学专业本科生,此后又设立了市场营销、世界历史、旅游管理、人力资源管理、外交学等本科专业,2003年撤系建立社会发展学院,2012年专业调整,遂更名为历史文化学院。学院现设历史学、世界历史、人力资源管理和文化产业管理四个本科专业,拥有中国史系、世界史系、人力资源管理系、文化产业管理系四个系,一个教法教研室、一个管理专业实验室、一个资料室。培养历史学、工商管理学全日制本科生、函授生,承担相关各类成人教育以及“国培计划”中学历史教师的培训。

学生活动河南师范大学历史文化学院的前身是1951年成立的平原师范学院历史系,1986年恢复建系,1987年开始招收第一届历史学专业本科生,此后又设立了市场营销、世界历史、旅游管理、人力资源管理、外交学等本科专业,2003年撤系建立社会发展学院,2012年专业调整,遂更名为历史文化学院。学院现设历史学、世界历史、人力资源管理和文化产业管理四个本科专业,拥有中国史系、世界史系、人力资源管理系、文化产业管理系四个系,一个教法教研室、一个管理专业实验室、一个资料室。培养历史学、工商管理学全日制本科生、函授生,承担相关各类成人教育以及“国培计划”中学历史教师的培训。

学院重视学科建设,中国史为河南省一级重点学科,历史学专业为河南省特色专业,专门史为校级重点学科。中原历史文化资源利用与开发研究所为校级特色与应用研究基地。附设河南师范大学文物馆和中原农耕文明博物馆。学院拥有中国史、世界史、考古学三个一级硕士点和一个学科教学(历史)二级硕士点,招收中国史、世界史、考古学下属各二级学科及相关方向的硕士研究生以及学科教学(历史)专业学位研究生。

师资力量

学院现有教职工80人,其中专任教师69人,外籍教师1人,教授10人、副教授17人,具有博士学位者59人,多名教师具有海外留学经历,河南省学术技术带头人1人,河南省高校创新人才1人,河南省高校教学名师1人,河南省教育厅学术技术带头人5人,河南省优秀青年骨干教师4人。拥有河南省高等学校哲学社会科学创新团队中国史创新团队。[4]

科研环境

学院拥有河南师范大学中原历史文化资源利用与开发研究所、中原农耕文明博物馆、文物馆和资料室,其中,文物馆占地面积 200平方米,收藏、 陈列文物近 1000 件;资料室藏书近 30000 册,中外文期刊 200 余种。

学院院训

院训:博学于文·行己有耻

院训出处:“博学于文·行己有耻”出自顾炎武《与友人论学书》。我们知道顾炎武,大都因他的那句“天下兴亡,匹夫有责”。然而少为人知的却是亭林先生真正标举的论学、做人两大宗旨:一曰“博学有文”,一曰“行己有耻”。(“……愚所谓圣人之道如之何?曰‘博学于文”,曰“行己有耻”。自一身以至於天下国家。自子臣弟友以至出入往来、辞受取予之间,皆有耻之事也。……士而不先言耻,则为无本之人;非好古而多闻,则为空虚之学。以无本之人,而讲空虚之学,吾见其日从事于圣人,而去之弥远也。”(《与友人论学书》)

院训出处:“博学于文·行己有耻”出自顾炎武《与友人论学书》。我们知道顾炎武,大都因他的那句“天下兴亡,匹夫有责”。然而少为人知的却是亭林先生真正标举的论学、做人两大宗旨:一曰“博学有文”,一曰“行己有耻”。(“……愚所谓圣人之道如之何?曰‘博学于文”,曰“行己有耻”。自一身以至於天下国家。自子臣弟友以至出入往来、辞受取予之间,皆有耻之事也。……士而不先言耻,则为无本之人;非好古而多闻,则为空虚之学。以无本之人,而讲空虚之学,吾见其日从事于圣人,而去之弥远也。”(《与友人论学书》)

学科建设

学科设置

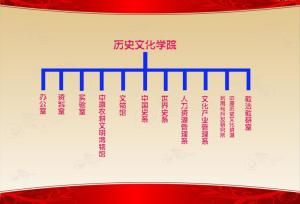

机构设置学院重视学科建设,现有历史学、世界历史、考古学、人力资源管理和文化产业管理五个本科专业。[3]中国史为河南省重点学科,历史学专业为河南省特色专业,专门史为校级重点学科。中原历史文化资源利用与旅游开发研究所为校级特色与应用研究基地。附设河南师范大学文物馆和中原农耕文明博物馆。

机构设置学院重视学科建设,现有历史学、世界历史、考古学、人力资源管理和文化产业管理五个本科专业。[3]中国史为河南省重点学科,历史学专业为河南省特色专业,专门史为校级重点学科。中原历史文化资源利用与旅游开发研究所为校级特色与应用研究基地。附设河南师范大学文物馆和中原农耕文明博物馆。

学院拥有中国史、世界史、考古学3三个一级硕士点和一个学科教学(历史)二级硕士点,招收中国史、世界史、考古学下属各二级学科及相关方向的硕士研究生以及学科教学(历史)专业学位研究生。2013年度,招收史学理论及史学史、历史文献学、专门史、中国古代史、中国近现代史、历史地理学、中国考古学、博物馆学、文物学、文化遗产保护与研究、全球化与世界历史、中国与东南亚关系研究、英国史、西方文明史等学术型硕士研究生及历史教育硕士专业型硕士研究生。[5]

重点学科中国史

河南师范大学历史文化学院中国史专业为河南省省级重点学科。

一、学科定位与目标

定位:学科建设是高等学校建设的核心,是提高学校教学、科研及社会服务能力和水平的重要基础。本学科学术力量较为雄厚,是河南师范大学重点扶持的学科,也是河南省第八批重点学科,在河南省乃至全国的相同研究领域具有一定的影响力。

目标:结合本学科自身的特点,努力凝炼学科的专业特色,强化内涵建设,整合研究力量,全面提升学科教学科研水平,力争经过精心建设,使本学科整体跃上一个新的台阶,部分方面在国内相同学术领域形成自身的特色并具备一定优势。[6]

二、本学科的优势与特色

优势:首先,本学科有着较高的学术研究平台,本学科既是河南省重点学科,又拥有一级学科硕士学位授予点一个、校级研究平台一个;其次,本学科拥有一支高水平的研究团队。本学科现有研究人员29人,其中教授6人,副教授10人,讲师13人,具有博士学位者20人。职称、学历和年龄梯队建设科学合理,研究水平高,本学科拥有河南省高校教学名师1人,2012年度河南省高校哲学社会科学年度人物1人,河南省高校创新人才1人,河南省高等学校哲学社会科学优秀学者1人,河南省教育厅学术技术带头人2人,河南省优秀中青年骨干教师3人;第三,本学科研究基础较为坚实。本学科建有三个多媒体教室可供培养研究生使用,每位研究人员都拥有自己的办公室及电脑等研究设备,所拥有的图书报刊资料及数据库能够满足研究人员的研究需要。

特色:本学科在研究方法上形成了以历史研究法为基础,同时又注重广泛借鉴其他研究方法解决学术问题的治学路径;在研究方式上,注重团队协作,发挥集体优势开展学术研究;在研究重心上,坚持学术研究服务于社会经济文化建设的原则,重视本学科学术研究的社会服务和文化传承与创新职能。[6]

三、人才培养目标

研究生教育是高等教育中高层次的学历教育,担负着为国家培养科学研究和教学工作高级人才的重任。本学科硕士研究生的培养目标,是使硕士研究生在掌握基本的专业知识和具备良好的学术素质、高尚的学术道德的基础上,初步具备提出新问题、获得新史料、采用新方法、引用新理论、运用新技术和获得新认识等能力,从而为今后进一步深造或胜任历史学教学和科研工作岗位奠定坚实的基础。

四、学科方向设置

本学科共设有五个研究方向:

1.史学理论及史学史研究方向。本研究方向注重史学与政治关系的考察,不局限于以史学文本为研究对象、单向探讨史学发展的藩篱,而是从学术与社会变迁的视角入手,拓展史学史研究的广度与深度。另外,本方向注重对中国古代史学思想内涵和精蕴的发掘,系统阐释中国古代史学思想的理论体系,打通经与史的界限。

学术带头人:王记录教授。

2.中国古代史研究方向。本研究方向以中国古代社会变迁为主要研究领域,研究重点包括秦汉史、宋史、清史等断代史研究和古代经济史、古代政治史、古代民族史、古代中外关系史和古代学人研究等相关领域。

学术带头人:鞠明库教授。

3.历史文献学研究方向。本研究方向重视宋元明清文献的整理研究,形成了以历史编纂学和历史考证学为主,版本、目录、辨伪、校勘等相结合的研究路径。

学术带头人:赵振教授。

4.专门史研究方向。本研究方向主要从事近现代中国社会史、中国经济史和中国文化史研究,注重突出研究的资政性作用。

学术带头人:王守谦副教授。

5.中国近现代史研究方向。本研究方向主要以晚清民国与社会史为研究重点,注重从农业、工业、交通运输和邮政领域的角度考察近代经济的变迁;在当代史领域,着力从乡村社会变迁着手,对当代中国人口问题、医疗问题和社会动员机制等问题进行深入研究。

学术带头人:苏全有教授。

五、国内外影响

史学理论及史学史研究方向在清代、民国及当代史学理论及史学史研究方面成就突出,本方向学术带头人王记录教授是北京师范大学史学理论及史学史研究中心兼职研究人员,兼任河南省历史学会副会长、中国历史文献研究会常务理事等职,在中国史学理论及史学史研究领域有着较高的学术声誉和广泛的影响。

中国古代史研究方向在明清灾荒史、区域史、学术史等方面的研究成效显著。其中本方向学术带头人鞠明库教授明史研究领域造诣不凡,深受学界的关注。

历史文献学研究方向在宋代文献、中国家训文献及中原文献等研究方面成就不凡。本方向学术带头人赵振教授是国内知名的家训文献研究专家,在该领域有着广泛的影响。

专门史研究方向在中国近现代及当代社会群体组织、能源史、村落家族文化、三农问题等方面的研究成效显著,方向带头人王守谦副教授在中国近现代能源史研究领域成绩显著,在国内外相关学术领域有一定的学术声誉和影响力。

中国近现代史研究方向在中国近现代邮政业、交通运输业、生态环境、荒政以及中国现代化方面的研究成果丰硕,本方向带头人苏全有教授兼任中国辛亥革命史研究会理事、河南省史学会理事,在中国近代史研究领域有着较高的学术声誉和广泛的影响。[6]

现任领导

书记:巨永明。全面负责学院党委工作。[7]

院长:苏全有。全面负责学院行政管理工作。[7]

副书记:张 壬。分管学院学生思想政治与管理工作;分管继续教育、院办公室、资料室、实验室,协助院长做好行政管理工作。

副院长:鞠明库。分管学院教学工作。

副院长:李峰。分管学院科研和研究生工作。[8]

知名学者

毕业典礼

毕业典礼

王记录,男,1964 年生,汉族,河南范县人。先后毕业于兰州大学历史系和北京师范大学史学所、古籍所,分别获历史学学士、硕士、博士学位。现为社会发展学院院长、教授、历史文献学硕士生导师、河南省优秀中青年骨干教师、河南省教育厅学术技术带头人;兼任中国历史文献研究会理事,中国《史记》研究会理事,河南省历史学会副会长。主要研究领域为中国史学思想史、历史文献学和清代学术。已发表学术论文70 余篇,出版专著2 部,合著多部,主持3 项课题研究,获得学术奖励3 项。在学术界尤其是史学史和文献学界具有一定影响。

王盛恩,男, 1959 年 11 月生,汉族,河南偃师人,教授、博士、硕士生导师。1983 年 7 月毕业于河南大学历史系,获历史学学士学位;此后任教于洛阳师范学院历史系; 2002年9月到2005 年 6月在南开大学历史学院攻读博士学位,现任河南师范大学历史文化学院教授,历史文献学硕士生导师;先后在重要学术刊物发表论文 30 余篇,独著、合著、参编教材 8 部,参加国家级、省级科研项目 5 项;主要研究方向为中国史学史,具有一定学术影响。[9]

鞠明库,男,1974年生,汉族,河南潢川人。1998年毕业于河南大学,获历史学学士学位;2002年毕业于河南师范大学,获历史学硕士学位;2008年毕业于华中师范大学,获历史学博士学位。现任历史文化学院副教授(校聘教授),硕士生导师,发表专业学术论文20余篇,参编著作3部,主持或参与完成科研课题多项。主要研究方向为历史文献学、专门史。

巨永明,男,博士后,教授,硕士生导师。1964年9月生,山西省左权人。世界史学科学术带头人;兼任学校人事处副处长。省优秀中青年骨干教师、省教育厅学术技术带头人。国家社科基金项目成果通讯鉴定专家。主要研究方向为全球化问题、国际关系、社会转型问题、中外社会比较等。兼任中国中东学会、中国非洲史学会理事、省史学会理事。曾主持和参与国家及省厅级项目5项:省骨干教师基金项目《资本全球化与世界文明关系研究》、博士后流动站项目《资本全球化与20世纪世界历史运动》、参与教育部重点项目《全球化与中东社会思潮》等。出版著作6部,其中专著两部:《核时代的现实主义:基辛格外交思想研究》,中国社会科学出版社出版,2005年8月第1版;《资本全球化与20世纪世界历史运动》,线装书局,北京,2008年4月第1版。[9]

赵振,男,汉族,1965年2月生,河南汝南人。2006年6月毕业于华中师范大学历史文化学院历史文献学专业,获历史学博士学位。现任历史文化学院教授、历史文献学硕士生导师。主要从事历史文献学与宋代学术文化研究,著有《中国历代家训文献叙录》等。[10]

学院成果

学生培养

青年论坛现已培养出30届本科毕业生和19届硕士毕业生共约5000名。学院现有本科生1400余人,硕士研究生150余人。[4]学院秉承“行己有耻、博学于文”的院训,不断加强学生综合能力和基本素质培养。学院选手多次在全国高等师范院校历史学专业本科生教学技能比赛、中国大学生人力资源职业技能大赛等各级各类竞赛中获得一等奖,多次获得国家级、省级文明班级荣誉称号,多次获得国家大学生科技创新项目。每年30%以上的毕业生考取北京大学、北京师范大学、中国人民大学、复旦大学等知名高校攻读硕士学位和博士学位。学生的第二课堂和课外活动丰富多彩,学院主办的“书记有约”座谈会、学习型青年社区、大学生公寓文化节、大学生就业指导站、琢玉研究生学术沙龙、具有学院特色的各类暑期社会实践等,都是学校亮丽的风景。毕业生就业率连年保持在较高水平,毕业生质量受到社会各界和用人单位的好评,许多人已经成长为各条战线上的领导和骨干力量,为国家、河南各项事业的建设和发展做出了重要贡献。[4]

青年论坛现已培养出30届本科毕业生和19届硕士毕业生共约5000名。学院现有本科生1400余人,硕士研究生150余人。[4]学院秉承“行己有耻、博学于文”的院训,不断加强学生综合能力和基本素质培养。学院选手多次在全国高等师范院校历史学专业本科生教学技能比赛、中国大学生人力资源职业技能大赛等各级各类竞赛中获得一等奖,多次获得国家级、省级文明班级荣誉称号,多次获得国家大学生科技创新项目。每年30%以上的毕业生考取北京大学、北京师范大学、中国人民大学、复旦大学等知名高校攻读硕士学位和博士学位。学生的第二课堂和课外活动丰富多彩,学院主办的“书记有约”座谈会、学习型青年社区、大学生公寓文化节、大学生就业指导站、琢玉研究生学术沙龙、具有学院特色的各类暑期社会实践等,都是学校亮丽的风景。毕业生就业率连年保持在较高水平,毕业生质量受到社会各界和用人单位的好评,许多人已经成长为各条战线上的领导和骨干力量,为国家、河南各项事业的建设和发展做出了重要贡献。[4]

科研成果

近五年来,学院教师主持国家社科基金项目20项、国家自科基金项目1项、省部级项目25项,在CSSCI以上期刊发表学术论文114篇,出版学术专著12部。获得省部级以上教学科研奖励近10项。[4]建有8个研究基地,比干文化与海上丝绸之路研究中心为河南省高校人文社科重点研究基地,比干文化研究院为河南师范大学、新乡市人民政府合作共建研究基地,考古学联合研究中心为河南师范大学、河南省文物考古研究院共建基地,比干文化研究基地为学院与中国殷商文化研究会合作共建基地,中原历史文化资源利用与旅游开发研究中心、河南省研学旅行研究中心、河南省辛亥革命研究中心、英国研究中心为校级特色与应用研究基地。附设有河南师范大学文物馆和中原农耕文明博物馆,藏有丰富历史文物和农业社会代表性器物。资料室藏有一批珍贵历史文献,建有比干文化研究专藏、“教师文库”和“院友文库”,现有藏书30000余册,中外文期刊200余种。[4]

-

加利福尼亚大学河滨分校

2025-09-22 15:59:10 查看详情 -

三峡大学电气与新能源学院

2025-09-22 15:59:10 查看详情

求购

求购