- 电痉挛治疗

电痉挛治疗

治疗简介

电痉挛治疗是一种针对神经精神疾病特殊的治疗方法,其疗效显著。1938年,Cerletti和Bini两位医生开始对患者实施电休克(电痉挛)治疗。随着治疗的继续,发现该项治疗技术可以有效而且明显的控制精神病患的症状,成为了在抗精神病药物问世前治疗精神疾病患者的唯一有效武器。20世纪40年代,该项治疗技术传入我国。1999年至2000年我国开始比较大规模的开始普及麻醉后的电痉挛治疗技术,即无抽搐电休克或称改良的电休克治疗。通常来说,需要在操作中实施麻醉技术。虽然对患者麻醉可能存在着一些风险,但是在麻醉医师的控制下,风险应该是非常之小的。其与传统电休克治疗相比更为安全和有效,但治疗中须加强呼吸和循环的管理,保持呼吸道通畅,维持生命指标稳定,注意麻醉用药选择及搭配,把握施治时间及电刺激量,以最大程度地提高疗效和安全性。

电痉挛治疗又称电休克治疗,是用一定量的电流通过脑部,引起中枢神经系统癫痫样放电产生全身性抽搐发作的治疗方法。电痉挛治疗是以顽固性抑郁症是一种有效治疗方法。实施这项治疗需要具有丰富临床经验的专业医师并在配备很好的抢救设备和环境条件下进行,治疗过程要进行严密地监护。

治疗机理

目前电痉挛治疗的详尽机制仍在国际范围内保持前沿的研究态势。但是针对该项治疗机理的一些发现特在此做一综述:通过使大脑皮层广泛放电,体内去甲肾上腺素合成与摄取增加,提高对5羟色胺能神经元的敏感性以达到治疗的作用。另外,对多巴胺能递质系统也有若干影响;有学者认为电痉挛治疗的目的即是通过治疗使多受体发生全面即刻的协同作用,从而对精神障碍有广泛的治疗作用。目前,国内外研究针对电痉挛治疗的机制方面,主流的观点是通过电刺激大脑的特定脑区,引发级联反应,使神经元突触可塑性、多种神经营养因子及突触间隙的递质水平发生变化,从而达到对多种精神障碍明显的治疗效果。例如,有研究显示电痉挛治疗可以促进海马部位的神经生成,通过BDNF调节神经可塑性来发挥疗效。还可以影响GABA介导的神经回路及改变神经肽Y在脑内的表达。

必备条件

1)治疗室:环境舒适,光线充足;有保证医务人员及设备正常运转的空间;有候诊区、醒复区及治疗区;最大限度地不相互干扰。

2)治疗设备:具有EEG、ECG 监测功能的电抽搐治疗仪;可满足全身麻醉的麻醉机及可靠的供氧设备;气管插管的配套设施;生命体征监护仪及除颤仪;负压吸引器;药品柜:放置治疗用药和抢救用药;可移动的治疗车等。

3)医务人员:一名高年资的精神科医生;两名护士;一名专业麻醉医师;一名低年资的住院医师观察醒复的患者(需要配有简易的血氧监测设备)。

适应症

患有严重抑郁,有强烈自伤、自杀行为者及明显自责、自罪的患者尤为合适,也提示我们比较严重的抑郁症患者,从目前国际的认可程度来说,应该首选电痉挛治疗。其次,无论何种精神障碍患者,出现拒食、违拗和木僵者,可以尽快选择该治疗。第三,无论何种精神障碍患者,有极度兴奋、躁动,或冲动伤人行为的,可以安全、快速的选择该项治疗进行干预。此外,对精神药物治疗无效或对药物治疗不能耐受的患者,该项治疗也是理想的选择。有研究统计,针对难治性的患者,该项治疗的效果比大多数的神经阻滞剂更加优越。另外,国外的相关研究显示:该项治疗已经对顽固性的癫痫和神经痛患者显示出特有的疗效。

从相关治疗的适应症来说,电痉挛治疗较之10年前有了范围上的拓宽。2010年美国精神病学协会在专项的单元里强调了电休克治疗及经颅磁刺激治疗的情况,普遍认为,过去的10年中,对于某些神经精神障碍来说,低估了或者说部分的忽视了物理治疗的作用。自从本世纪以来,这一情况已经得到了很大的改善,尤其在治疗急性精神障碍、具备危险行为风险的患者方面,一改过去单纯药物控制的格局,电痉挛治疗得到了较为广泛的使用。

副作用

电休克可能会引起焦虑和头痛,ECT可以引起短暂的退行性记忆缺损和抽搐发作之后30分钟内的记忆丧失。如果治疗在短时间内重复,这种记忆缺损就会形成。如果每周只治疗两三次,这种记忆缺损就不会发生。某些病人治疗之后可以出现持续数小时的意识模糊、头痛、恶心、眩晕等。一些现代措施可使这种副作用变得很轻微和相当短暂。单侧ECT治疗后很少出现副作用,少数病人有肌肉疼痛的主诉,特别是在下颌部,少数报告在ECT之后一个月有散发的癫痫大发作,但是这种发作还可能有其他原因。如果真有发作,一般只见于治疗后一年之内。

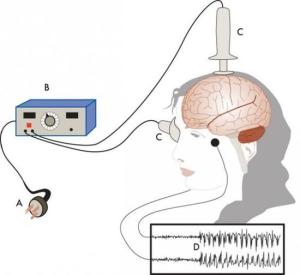

电痉挛疗法示意图如果开口器和气管插管放置得不当,偶尔可以出现牙齿、舌和唇部的损伤。电极区可能有轻微的电灼伤。治疗时如未给予肌肉松弛剂,偶尔可以出现骨折,包括脊椎骨的压缩性骨折。如果事先进行了很好的麻醉术,适当改善了抽搐状态,这些躯体损伤情况是很少见到的。

电痉挛疗法示意图如果开口器和气管插管放置得不当,偶尔可以出现牙齿、舌和唇部的损伤。电极区可能有轻微的电灼伤。治疗时如未给予肌肉松弛剂,偶尔可以出现骨折,包括脊椎骨的压缩性骨折。如果事先进行了很好的麻醉术,适当改善了抽搐状态,这些躯体损伤情况是很少见到的。

治疗抑郁症时,电休克的疗程为4~6次;治疗精神分裂症时,疗程为8次左右。开始时,每周2~3次,以后可以改为每周1次。

电休克疗法是否可取?读者万万不可对电休克疗法心生向往,以为有了它,就有了解脱的希望!

一则,它有巨大副作用,有危险性,医生也会拒绝对某些生理疾病患者实施电休克。

二则,即使现在有麻醉剂,也并不能减轻实施电休克疗法的痛苦,想象一下你曾经不小心触电的感受吧。

三则,实践证明,同药物不能彻底治愈心理疾病一样,电休克疗法也并不能彻底治愈心理疾病。[1]

禁忌症

事实上对禁忌症而言,主要来自于电痉挛的禁忌,麻醉方面,从严格意义上来说没有绝对的禁忌,但实际操作中确实会存在某些风险,现具体列举如下:

已知对治疗所用药物过敏的患者;脑器质性疾病:脑占位性疾病、脑血管病、脑炎症病变、颅脑损伤等;严重的心血管疾病,如严重或难以控制的高血压、严重或难以纠正的心肌供血不足(冠心病、心肌病等)、动脉瘤、严重的心瓣膜病等;呼吸系统疾病,如严重的支气管炎、哮喘、咯血、重症肺结核;急性全身感染;新鲜骨折;严重肝、肾及内分泌疾病,严重营养不良,电解质紊乱;严重的青光眼及视网膜病变;孕妇;正在服用中高剂量的精神活性药物及其他对呼吸循环中枢有抑制的药物。

准备工作

病人既往的麻醉史、手术史及电休克史;既往及目前的用药情况,注意关注治疗中的慎用和禁用的药物,以免发生不必要的危险;体格检查、实验室辅助检查;禁食8小时、禁水4小时;对一些有相对禁忌症的患者应请内科或其他专科医师会诊;针对疾病给予相应的医疗干预,使该治疗能够顺利进行;签定MECT知情同意书。

静脉全麻

由于电刺激可以引起肌肉抽搐、牙关紧闭,易导致缺氧等并发症发生,清醒病人会有恐惧感。无抽搐电休克治疗技术的引进为精神病患者提供了新的治疗手段,同时也对麻醉提出了新的要求。选择药物的特点是作用起效快,持续时间短,复苏快;能避免患者电击时出现的强直或阵挛发作;保持呼吸和循环功能稳定。适合选择的药物有:丙泊酚:诱导迅速,抑制应激反应,使脑耗氧减少,避免电击时缺氧性脑损伤的发生,减轻治疗后患者认知记忆障碍;瑞芬太尼:减少心脑血管意外,增强肌松作用,增加复苏后的愉悦感;琥珀胆碱:去极化型神经肌肉阻断药;阿托品:减轻电击时及琥珀胆碱所致的短暂心动过缓,减少呼吸道分泌物

治疗过程

给药:阿托品0.25-0.5mg;丙泊酚1-1.5mg/公斤体重,推注速度可根据麻醉程度控制;司可林1-1.5mg/公斤体重,快速推注,为加快治疗后复苏,可适当低剂量给药;加压人工通气,密切观察肌束震颤情况;一旦全身肌肉松弛,除下面罩,口内置入牙垫,托好下颌;通电:按下治疗键,完成治疗后即取出牙垫,给予加压吸氧;评估:自主呼吸满意,血氧饱和度95%以上,意识、呛咳反射恢复后即可离开治疗室。每周3次或5次,6--12次为一个疗程;治疗后患者无痛苦、恐惧感,精神症状消失或者减轻。

疗法争议

美国食品与药物管理局(FDA)组织发现,在进行电休克治疗后,有可能出现对个人经历的逆行性遗忘,而对于非个人经历(如历史知识与常识)的记忆并没有减少。由于缺少对于个体记忆的客观化评估,同时无法除外由于年龄、情绪、个体疾病的影响,我们并不能肯定是电休克治疗产生了此副作用,但这个发现同样得到了专家组成员的重视。

电痉挛疗法经过上面的评估,虽然并没有进行正式的举手表决,大多数专家组成员还是选择了将电休克治疗仪器保持在原有的Ⅲ级。在投票的分布上,精神病学家和麻醉学家倾向于将其降低为Ⅱ级(中度危险组),而神经病学家、心理学家、生物统计学家、公众代表则认为其应该保持在Ⅲ级水平。在逆行性遗忘的控制上,只有略多于多数的专家们觉得现有的知识并不能足以控制此并发症。[2]

电痉挛疗法经过上面的评估,虽然并没有进行正式的举手表决,大多数专家组成员还是选择了将电休克治疗仪器保持在原有的Ⅲ级。在投票的分布上,精神病学家和麻醉学家倾向于将其降低为Ⅱ级(中度危险组),而神经病学家、心理学家、生物统计学家、公众代表则认为其应该保持在Ⅲ级水平。在逆行性遗忘的控制上,只有略多于多数的专家们觉得现有的知识并不能足以控制此并发症。[2]

文献表明,ECT治疗对约50%的难治性重度抑郁症患者有效,关于后续随访的研究还很少,但大约一半的患者在一年内有复发的情况。另外,它对木僵、躯体疾病、精神分裂症急性加重期有特效,很适用于那些有自杀倾向或伤人倾向的重症精神病患者。

与此同时,它也会引发包括智商降低、脑部功能障碍和学习障碍在内的许多后遗症,最明显的症状之一就是记忆丧失。

BBC在2013年的一份报道中跟踪了许多精神病人在接受ECT后的生活,多数人提及了记忆问题。

Helen Crane在90年代末接受了两次ECT治疗,抹除了她包括海外旅行和重大家庭事件在内的数年的记忆:“ECT检查之后,我忽然有关于我母亲的不祥的预感。我问我的丈夫我母亲怎么了,他告诉我我母亲大概两年前就去世了。”

也正因此,ECT疗法已被食品及药物管理局列入三级(高风险)目录中。仅当医生在得到同意的情况下,才能被作为精神干预的最后防线,用于重度抑郁症,躁狂症和精神分裂症。而美国的数个州,至今仍因为太不人道而禁止这种疗法的实施。[3]

-

黄海纯电轿车Smile将于12月上市 29万元

2025-09-20 16:30:22 查看详情 -

家族纯电SUV旗舰/2024年国产上市 23万元起/月底上市

2025-09-20 16:30:22 查看详情 -

将于2月28日正式上市 定位纯电旗舰SUV

2025-09-20 16:30:22 查看详情 -

黄海纯电轿车Smile将于12月上市 极氪009实车图曝光

2025-09-20 16:30:22 查看详情 -

或7月下旬上市 捷尼赛思纯电GV70上市

2025-09-20 16:30:22 查看详情 -

或年中上市/将推混动及纯电版车型 特斯拉Model

2025-09-20 16:30:22 查看详情 -

首付15800就能贷SWM斯威X7回家过年 油电混合

2025-09-20 16:30:22 查看详情 -

长安两款智电iDD车型将于今日上市 奇瑞eQ1女王版正式上市

2025-09-20 16:30:22 查看详情 -

小鹏全新P7i将于今日上市 9.88万/定位纯电小型车

2025-09-20 16:30:22 查看详情 -

凯翼昆仑正式上市 搭第五代智能电混双擎系统

2025-09-20 16:30:22 查看详情

求购

求购