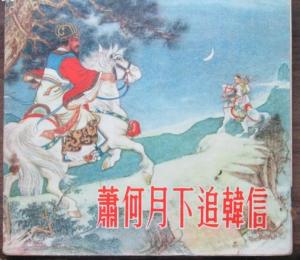

- 萧何月下追韩信

萧何月下追韩信

主要内容

秦末农民战争中,韩信仗剑投奔项梁军,项梁兵败后归附项羽。他曾多次向项羽献计,始终不被采纳,于是离开项羽前去投奔了刘邦。有一天,韩信违反军纪,按规定应当斩首,临刑时看见汉将夏侯婴,就问到:“难道汉王不想得到天下吗,为什么要斩杀壮士?”夏侯婴以韩信所说不凡、相貌威武而下令释放,并将韩信推荐给刘邦,但未被重用。后韩信多次与萧何谈论,为萧何所赏识。刘邦至南郑途中,韩信思量自己难以受到刘邦的重用,中途离去,被萧何发现后追回,这就是小说和戏剧中的“萧何月下追韩信”。此时,刘邦正准备收复关中。萧何就向刘邦推荐韩信,称他是汉王争夺天下不能缺少的大将之材,应重用韩信。刘邦采纳萧何建议,七月,择选吉日,斋戒,设坛场,拜韩信为大将。从此,刘邦文依萧何,武靠韩信,举兵东向,争夺天下。

历史渊源

出自京剧

《萧何月下追韩信》是一出传统京剧,是著名须生流派--麒派的代表剧之一。说来,《追韩信》在麒派戏中,还真有点儿“代表性”:它的最初脚本,是由麒派创始人周信芳(艺名麒麟童)自己创作的。该剧初编成,演于上海,但不是周信芳自己主演,当时主演萧何的是刘奎童,周信芳只演配角--韩信。这是一九二零前后的事。所以,在传统京剧中,《追韩信》是比较“年轻”的,到现在只有六十多岁。周信芳自己主演该剧,大约是在一九二四年。那时,周在烟台,“为了给穷苦的同行买义地,和当地的京剧界合演了一场义务戏”。在几十年的舞台实践中,周信芳对《追韩信》不断加工、提高,使之成为广大群众喜爱的传统剧目之一。

西汉演义

《萧何月下追韩信》取材于小说《西汉演义》,内容描写秦末农民战争推翻秦王朝后,项羽违背原来“先入关中者王”的约定,自立为西楚霸王,而贬先入关中的刘邦为汉中王。刘邦很不甘心,便在暗中积蓄实力,又让张良往各处寻访堪任元帅的人才,伺机灭楚兴汉。张良知道韩信是个人才,而在项羽部下未得重用,劝其弃楚归汉,并写了一封推荐信(角书)给他。韩信至汉,自思若以角书自荐,恐为人所轻,乃密而不呈,先往招贤馆应试。主持招贤的夏侯婴见韩信确有韬略,乃知报丞相萧何。萧何面试韩信,大为赏识,竭力推荐于刘邦之前。刘邦以为韩信出身低微,又辞以张良的角书未至,不加重用。萧何言之再三,刘邦终不允诺。韩信得知,假意逃走。萧何闻讯,立即前往追赶,在一个月夜,方才追及,夏侯婴亦得报,随后追至。二人同劝韩信返回。韩信见二人意诚,乃出示角书,三人一起归来。萧何再荐于刘邦,示以角书,刘邦乃拜韩信为大将。

小说和戏剧中的故事,是根据《史记》卷九十二《淮阴侯列传》的记载敷衍而来的。《淮阴侯列传》载其事如下:

及项梁渡淮,(韩)信杖剑从之,居戏(一作“麾”)下,无所知名。项梁败,又属项羽,羽以为郎中。数以策干项羽,羽不用。汉王之入蜀,信亡楚归汉,未得知名,为连敖(官名)。坐法当斩,其辈十三人皆已斩,次至信,信乃仰视,适见滕公(即夏侯婴),曰:“上不欲就天下乎?何为斩壮士!”滕公奇其言,壮其貌,释而不斩。与语,大说(音YUE,同悦)之。言于上,上拜以为治粟都尉,上未之奇也。

信数与萧何语,何奇之。至南郊,诸将行道亡者数十人,信度何等已数言上,上不我用,即亡。何闻信亡,不及以闻,自追之。人有言上曰:“丞相何亡。”上大怒,如失左右手。居一二日,何来谒上,上且怒且喜,骂何曰:“若亡,何也?”何曰:“臣不敢亡,臣追亡者。”上复骂曰:“若所追者谁何?”曰:“韩信也。”上复骂曰:“诸将亡者以十数,公无所追,追信,诈也。”何曰:“诸将易得耳,至如信者,国士无双,王必欲长王汉中,无所事信;必欲争天下,非信无所与计事者,顾王策安所决耳。”王曰:“吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎?”何曰:“王计必欲东,能用信,信即留;不能用,信终亡耳。”王曰:“吾为公以为将。”何曰:“虽为将,信不必留。”王曰:“以为大将。”何曰:“幸甚。”于是王欲召信拜之。何曰:“王素慢无礼,进拜大将,如呼小儿耳,此乃信所以去也。王必欲拜之,择良日,斋戒,设坛场,具礼,乃可耳。”王许之。……

《汉书》卷三十四《韩信传》亦载此事,除字句稍异,本事尽同。

史籍所记

史籍所记,与戏剧的情节是有出入的 。

萧何月下追韩信一、 史籍并不载张良访信、荐信之事。实际上,鸿门宴后,刘邦入蜀,张良送到褒中,因张良世为韩人,刘邦即“遣良归韩”(《史记》卷五十五《留侯世家》)。当时韩王仍在项羽那里,项羽为张良曾从刘邦故,不许韩王归国,后又将其杀害。张良借项羽派他同新的韩王郑昌去韩地的机会,在给项羽写了一封信后,才“间行归汉王”(同前)。其后,他一直未离开刘邦左右,也没有刘邦让他去寻访元帅之事。在楚汉战争的许多关键时刻,张良给刘邦出了不少好主意,刘邦也曾称赞他有“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的本领,他同萧何、韩信一起,被后人称为“汉初三杰”,在 刘邦统一中国的事业中卓著功勋。历史家曾记载了 张良青年时期在博浪沙刺秦皇,亡命下邳在圯桥纳履之事,这本来就富有传奇意味了。可能也正由于此,到了小说家的笔下,张良就更被蒙上了一层神仙般的色彩,成了与《三国演义》中的诸葛亮、《大明英烈传》中的刘伯温一类的人物了。《追韩信》一剧中,张良虽没有出场,但他的一封角书,却是韩信能否拜将的关键之物。

萧何月下追韩信一、 史籍并不载张良访信、荐信之事。实际上,鸿门宴后,刘邦入蜀,张良送到褒中,因张良世为韩人,刘邦即“遣良归韩”(《史记》卷五十五《留侯世家》)。当时韩王仍在项羽那里,项羽为张良曾从刘邦故,不许韩王归国,后又将其杀害。张良借项羽派他同新的韩王郑昌去韩地的机会,在给项羽写了一封信后,才“间行归汉王”(同前)。其后,他一直未离开刘邦左右,也没有刘邦让他去寻访元帅之事。在楚汉战争的许多关键时刻,张良给刘邦出了不少好主意,刘邦也曾称赞他有“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的本领,他同萧何、韩信一起,被后人称为“汉初三杰”,在 刘邦统一中国的事业中卓著功勋。历史家曾记载了 张良青年时期在博浪沙刺秦皇,亡命下邳在圯桥纳履之事,这本来就富有传奇意味了。可能也正由于此,到了小说家的笔下,张良就更被蒙上了一层神仙般的色彩,成了与《三国演义》中的诸葛亮、《大明英烈传》中的刘伯温一类的人物了。《追韩信》一剧中,张良虽没有出场,但他的一封角书,却是韩信能否拜将的关键之物。

二、 夏侯婴结识韩信不是在“招贤馆”中,而是在韩信犯法当斩之时。史传上 也没有刘邦在蜀“招贤”之事。夏侯婴这个人物,《史记》、《汉书》中均有传。他同萧何、曹参一样,是刘邦在沛时的故交,跟从刘邦起义,因屡立战功,“赐爵转为滕公”(《史记》卷九十五《樊郦滕灌列传》)。楚汉彭城之战,刘邦大败,欲丢弃自己的子女,即后来的孝惠帝和鲁元公主,赖夏侯婴多方保护,二人才免于难。汉统一后的第二年(公元二零一年。)刘邦被匈奴困于平城,夏侯婴护驾亦有功。至汉文帝初年,夏侯婴方卒。从夏侯婴的经历来看,他是一员能征惯战的将官,在京剧中,应当扮作武生、武净之类的角色,而实际上,他却由丑角应工。这是因为,在多次战役中,他总是遇危而安,属于一个“福将”。这样的人物,在戏曲中,往往被 扮成一些诙谐、滑稽的角色,象隋唐戏中的程咬金一样。至于小说和戏剧中让他主持招贤馆,恐怕是要多方面突出韩信是个人才,这是小说、戏曲中常用的“衬托”的方法。事实上,首先发现韩信有才能的,的确也是夏侯婴。

至于史传和戏剧还有某些细节上的不同,如史载萧何追韩信不一定是在夜间,而戏中却偏偏演成“月下”;史文没有夏侯婴追韩信,而戏中却故意安排婴随何之后的情节等等,这些无非是要渲染气氛、加强戏剧效果而已,勿须多谈的。

《萧何月下追韩信》,是一出优秀的传统剧,它成功地塑造了一个重视人才、求贤若渴的古代政治家的形象,而周信芳的精湛表演,更把萧何刻画得栩栩如生,使我们觉得这个人物可亲可爱。这里,我们想提以提周信芳同志的唱工。我们知道,京剧讲“唱、念、做、打”四个字,对于正工老生来说,前三个字尤为重要。有人说,麒派的特点在念和做,特别是做工方面。这种说法失于片面,周信芳同志在唱工方面,也是造诣很深、独具特色的。《追韩信》一剧中,有两大段唱腔,一是初荐韩信时的“我主爷”那一段【西皮流水板】,一是追到韩信时的“三生有幸”那一段【二黄碰板】。前一段,周信芳唱得欢快、流畅,“但愿得言听计从重整那汉家邦,我们一起回故乡”一句,一顿一扬,干脆利落,准确地表达出萧何发现了人才,感到刘邦取天下有望时的那种由衷的喜悦之情。后一段,周信芳唱得深沉、委婉“顾不得山又高、水又深,山高水深、路途遥远、忍饥挨饿,来寻将军”一句,有抑有扬,错落跌宕,恰当地倾吐出萧何盼望韩信回转,为汉出力的那种至诚之心。这两段唱腔之所以脍炙人口,甚至被人们誉为周信芳之绝唱",不是没有原因的。

周信芳对艺术精益求精。《追韩信》一剧,演了几十年,他还总是不断修改。原来,“我主爷”这一段唱词中的第三句,曾经唱成“尊奉王约圣旨降”,不但唱着拗口,文句也不甚通顺,后来唱时,便改“怀王当年把圣旨降”了。这是对他自己的戏;对配角的戏,他也是精心考虑。例如,韩信逃走,有一场趟马过场的戏。一般的“趟马”身段,多是勒马三鞭。有些人演此剧,多不加深思,用勒马三鞭的旧套。周信芳认为,勒马三鞭式的“趟马”,是要表现剧中人催马急行,而这时的韩信,不是真心逃走,是要看萧何“追也不追”,没有拼命打马的必要,因此,他要演员改成勒马反踢腿,右转身,亮相时往回看的身段。这样一来,不仅身段更美,而且使表演更符合剧情。周信芳对艺术严肃认真、一丝不苟的态度,也是很值得称道的。

相关内容

创作历程

剧照(7张)1920年前后周信芳初到上海,《萧何月下追韩信》是周信芳为刘奎童编写的新戏。民国十一年(1922年)5月4日首演于上海丹桂第一台。刘奎童饰萧何,周信芳为其配演韩信。民国十二年(1923年),周信芳去北方演出,在烟台,为穷苦演员买义地,与当地演员合作义演,将此剧加工,首次自演萧何。民国十四年(1925年)1月,周信芳重返上海丹桂第一台,于农历初一演此戏,首次在上海自演萧何;同年周年排演连台该戏《汉刘邦统一灭秦楚》第十本时,将此剧编入其内(根据前后情节,增设股桃娘),于当年2月27日首演。由张铭武饰韩信,周信芳仍饰萧何。以后周信芳经常单演此剧,不断加工修改,屡演不衰。在几十年的舞台实践中,周信芳对《追韩信》不断加工提高,1955年周信芳将此剧又作了修订后,收入《周信芳演出剧本选集》中。另有《戏典》《京剧大观》《京剧丛刊》等刊本。

唱腔特点

《萧何月下追韩信》着重于表现了麒派唱腔“苍劲雄浑”“爆发力强”的艺术特点。“高低自如”“刚柔相济”的表现方式。麒派的最大特点就是在塑造人物而不是在成全流派。

表演特色

剧中人物的身段动作设计合乎生活情理,刻画的人物生动真实,如萧何几次向刘邦举荐韩信时,所说的话几平相同,却毫无枯燥感,反而显得异常默该请。当萧何听家院告知韩信弃官逃走后,他大吃一惊,倒吸一口冷气,急切地持胡子,大喊一声“带路”。在【水底鱼鼓】伴奏下,他抓袖、拍腿、撩泡走圆场,家院示意让他看韩信题在墙上的诗,他双抓袖、转身、背手、面朝台里背向观众,吸气、拍肩,后退一步。这一系列流畅的身段正是人物内心活动的外化表现,动作优美又不失真实感。又如萧何跑向东门时,慌不择路险些倒,其身体住前栽,又赶快控制重心,往后倒步,结果跌坐在地。在策马疾地中,倒退几步扔马鞭,甩头,翻”吊毛”接“跪”,扑向韩信。这一连串的动作,表现出人物的急切心情。韩信见状急忙搀扶,二人有节奏地喘气,富有生活气息。

相关诗句

萧何追韩信

萧何月下追韩信及项梁渡淮,信仗剑从之,居麾下,无所知名。项梁败,又属项羽,羽以为郎中。数以策干项羽,羽不用。汉王之入蜀,信亡楚归汉,未得知名,为连敖。坐法当斩,其辈十三人皆已斩,次至信,信乃仰视,适见滕公,曰:“上不欲就天下乎?何为斩壮士?”滕公奇其言,壮其貌,释而不斩。与语,大说之。言于上,上拜以为治粟都尉,上未之奇也。

萧何月下追韩信及项梁渡淮,信仗剑从之,居麾下,无所知名。项梁败,又属项羽,羽以为郎中。数以策干项羽,羽不用。汉王之入蜀,信亡楚归汉,未得知名,为连敖。坐法当斩,其辈十三人皆已斩,次至信,信乃仰视,适见滕公,曰:“上不欲就天下乎?何为斩壮士?”滕公奇其言,壮其貌,释而不斩。与语,大说之。言于上,上拜以为治粟都尉,上未之奇也。

信数与萧何语,何奇之。至南郑,诸将行道亡者数十人,信度何等已数言上,上不我用,即亡。何闻信亡,不及以闻,自追之。人有言上曰:“丞相何亡。”上大怒,如失左右手。

居一二日,何来谒上,上且怒且喜,骂何曰:“若亡,何也?”何曰:“臣不敢亡也,臣追亡者。”上曰:“若所追者谁?”何曰:“韩信也。”上复骂曰:“诸将亡者以十数,公无所追;追信,诈也。”何曰:“诸将易得耳。至于信者,国士无双。王必欲长王汉中,无所事信;必欲争天下,非信无所与计事者。顾王策安所决耳。”王曰:“吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎?”何曰:“王计必欲东,能用信,信即留;不能用,信终亡耳。”王曰:“吾为公以为将。”何曰: “虽为将,信必不留。”王曰:“以为大将。”何曰:“幸甚。”于是王欲召信拜之。何曰:“王素慢无礼,今拜大将如呼小儿耳,此乃信所以去也。王必欲拜之,择良日,斋戒,设坛场,具礼,乃可耳。”王许之。诸将皆喜,人人各自以为得大将,乃韩信也,一军皆惊。

古文译文

等到项梁率领抗秦义军渡过淮河向西进军的时候,韩信带了宝剑去投奔他,留在他的部下,一直默默无闻。项梁失败后,改归项羽,项羽派他做郎中。他好几次向项羽献计策,都没有被采纳。刘邦率军进入蜀地时,韩信脱离楚军去投奔他,当了一名接待来客的小官。有一次,韩信犯了案,被判了死刑,和他同案的十三个人都挨次被杀了,轮到杀他的时候,他抬起头来,正好看到滕公,就说:“汉王不打算得天下吗?为什么杀掉壮士?”滕公听他的口气不凡,见他的状貌威武,就放了他不杀。同他谈话,更加佩服得了不得,便把他推荐给汉王。汉王派他做管理粮饷的治粟都尉,还是不认为他是个奇才。

韩信又多次和萧何谈天,萧何认为韩信与众不同。汉王的部下多半是东方人,都想回到故乡去,因此队伍到达南郑时,半路上跑掉的军官就多到了几十个。韩信料想萧何他们已经在汉王面前多次保荐过他了,可是汉王一直不重用自己,就也逃跑了。萧何听说韩信逃跑了,来不及把此事报告汉王,就径自去追赶。有个不明底细的人报告汉王说:“丞相萧何逃跑了。”汉王极为生气,就像失掉了左右手似的。

萧何月下追韩信过了一两天萧何拜见刘邦,刘邦又怒又喜,责问萧何“你为什么要离开我?” 萧何说:“我怎么敢离开,我是去追要离开的人。” 刘邦问:“你去追谁?” 萧何回答:“韩信!” 刘邦又问:“走了那么多人你都不去追,却去追韩信,为什么?” 萧何回答:“走的那些人都比较容易得到,但是韩信却找不到第二个,大王如果只是想长期汉中称王那可以不用韩信,如果想争夺天下,那除了韩信就没有能为大王解决的人了,这全都看大王你的打算来决定的!” 刘邦说:“我也想东进,怎么能一直呆在这个地方呢?” 萧何说:“大王如果想东进,能重用韩信,他就会留下来,不能重用他早晚会离开大王的!” 刘邦说:“我让他做将军!” 萧何回答:“如果只是让他做将军,韩信一定不会留下!” 刘邦说:“那让他做大将!” 萧何回答:“这很好。”于是刘邦就想叫韩信来册封他, 萧何说:“大王向来轻慢无礼,现在任命大将就像叫小孩一样,这就是韩信要离开的原因。大王想要任命他一定要选一个好日子,斋戒,设坛场等礼数都齐全了才可以!”刘邦同意了。到任命大将的这天,诸将都很高兴以为会任命自己做大将。等到知道新任命的大将是韩信,整个军队都很吃惊。

萧何月下追韩信过了一两天萧何拜见刘邦,刘邦又怒又喜,责问萧何“你为什么要离开我?” 萧何说:“我怎么敢离开,我是去追要离开的人。” 刘邦问:“你去追谁?” 萧何回答:“韩信!” 刘邦又问:“走了那么多人你都不去追,却去追韩信,为什么?” 萧何回答:“走的那些人都比较容易得到,但是韩信却找不到第二个,大王如果只是想长期汉中称王那可以不用韩信,如果想争夺天下,那除了韩信就没有能为大王解决的人了,这全都看大王你的打算来决定的!” 刘邦说:“我也想东进,怎么能一直呆在这个地方呢?” 萧何说:“大王如果想东进,能重用韩信,他就会留下来,不能重用他早晚会离开大王的!” 刘邦说:“我让他做将军!” 萧何回答:“如果只是让他做将军,韩信一定不会留下!” 刘邦说:“那让他做大将!” 萧何回答:“这很好。”于是刘邦就想叫韩信来册封他, 萧何说:“大王向来轻慢无礼,现在任命大将就像叫小孩一样,这就是韩信要离开的原因。大王想要任命他一定要选一个好日子,斋戒,设坛场等礼数都齐全了才可以!”刘邦同意了。到任命大将的这天,诸将都很高兴以为会任命自己做大将。等到知道新任命的大将是韩信,整个军队都很吃惊。

文物遗址

萧何月下追韩信元青花梅瓶

萧何月下追韩信元青花梅瓶元末明初(约14世纪)。1959年南京江宁县殷巷将军山沐英墓出土。

萧何月下追韩信元青花梅瓶元末明初(约14世纪)。1959年南京江宁县殷巷将军山沐英墓出土。

景德镇窑产品,瓷质。高44.1、口径5.5、腹径28.4、底径13cm。景德镇窑烧造。瓷质,胎质洁白细密,青花呈色稳定,白釉纯净,透明度极高,青花系用进口苏泥勃青料。无盖,小口,口沿平厚,颈短而细,平肩,肩以下收敛,胫部瘦长,近底部外撇,平底。造型端庄挺秀,腹部绘制“萧何月下追韩信”历史故事,萧何、韩信和艄公的形象绘制的富有个性,并以松、竹、梅、芭蕉、山石为背景,形象生动地展开了一幅历史画卷。画面之外配有五组纹饰带,整个梅瓶装饰繁缛,纹饰带布局疏密有致,是元末明初青花瓷器中的精粹之作[5]。

萧何追韩信处

萧何追韩信处(3)萧何追韩信处是汉中市文物保护单位,位于汉中市留坝县马道镇北侧的凤凰山下,距汉中市45公里。现存有嘉庆十年和咸丰五年两通石碑,记载着公元前206年“萧何月夜追韩信”的典故。相传韩信弃楚投汉之初未受重用,无奈不辞而别,独骑北上,是夜寒溪夜涨道路受阻,萧何星夜追至,力劝韩信回到汉中。刘邦筑坛拜将,终成帝业。“不是寒溪一夜涨,焉得汉室四百年”典出于此。

萧何追韩信处(3)萧何追韩信处是汉中市文物保护单位,位于汉中市留坝县马道镇北侧的凤凰山下,距汉中市45公里。现存有嘉庆十年和咸丰五年两通石碑,记载着公元前206年“萧何月夜追韩信”的典故。相传韩信弃楚投汉之初未受重用,无奈不辞而别,独骑北上,是夜寒溪夜涨道路受阻,萧何星夜追至,力劝韩信回到汉中。刘邦筑坛拜将,终成帝业。“不是寒溪一夜涨,焉得汉室四百年”典出于此。

-

23万元起/月底上市 或7月下旬上市

2025-09-17 16:43:22 查看详情 -

或7月下旬上市 捷尼赛思纯电GV70上市

2025-09-17 16:43:22 查看详情 -

20.59万元预计6月上市 WEY新款VV6将于6月下旬上市

2025-09-17 16:43:22 查看详情 -

将于6月18日上市 将于6月下旬上市

2025-09-17 16:43:22 查看详情 -

PRO新能源将于3月22日上市 4月下旬公布预售价

2025-09-17 16:43:22 查看详情 -

广汽传祺新款GA8将于6月上市 4月下旬公布预售价

2025-09-17 16:43:22 查看详情 -

全新雪铁龙C3最新消息 款东风雪铁龙天逸或3月下旬上市

2025-09-17 16:43:22 查看详情 -

东风雪铁龙凡尔赛C5 款东风雪铁龙天逸或3月下旬上市

2025-09-17 16:43:22 查看详情 -

新款雪铁龙C3 款东风雪铁龙天逸或3月下旬上市

2025-09-17 16:43:22 查看详情 -

东风雪铁龙新款天逸C5 款东风雪铁龙天逸或3月下旬上市

2025-09-17 16:43:22 查看详情

求购

求购