- 大枫子

大枫子

形态特征

单叶互生;革质;叶柄长1.2~1.5厘米;叶片线状披针形,长10~30厘米,宽3~7厘米,先端尖,基部钝圆形,全缘,上面暗绿色,下面黄绿色,侧脉8~10对。花杂性或单性,1至数朵簇生;花梗被短柔毛;雄花萼片5,卵形,基部稍联合,两面被长柔毛;花瓣5,卵形,红色或粉红色;退化雄蕊磷片状,线形,着生于瓣上,内部边缘被睫毛,近先端部被柔毛;雄蕊5,花药外向,长圆形,花丝基部粗厚;退化子房圆柱状,被长硬毛;雌花的花萼、花瓣均与雄花相同;退化雄蕊成一纺锤状体;子房卵形或倒卵形,被长硬毛,1室,具5侧膜胎座,胚珠多数,花柱粗短,被柔毛,柱头5裂,反卷。

基本介绍

别名

大风子,米康茄,尾加木,麻风子,驱虫大风子,海南大风子

炮制

除去种皮,压榨取脂肪油用,或取仁制霜(内服)。

性味

辛,热,有毒。

归经

入肺,肝经。

功能主治

祛风,功毒,杀虫。用于麻风;外用治疥、癣。

用法用量

0.5~1钱。大风子霜多入丸、散剂用;外用大风子适量,研烂搽,或烧存性麻油调搽。亦可榨取大风子油搽患处。

来源

为大枫子科植物大风子的成熟种子。

产地

主产于泰国、越南,此外印尼、马拉西亚、印度、柬埔寨等地均有生产。我国台湾、广西、云南、海南岛已有栽培。

药理作用

1、抗真菌。实验证明,大枫子对多种皮肤癣菌有抑制作用。

2、抗麻风菌。大枫子油治疗麻风,临床有一定疗效。服药前后对比,病理组织片可见细菌减少、菌体变形、破碎。

临床应用

1、治疗麻风。可用大枫子煅末加轻粉,以麻油调制后外涂患处,同时可配合内服扫风丸(以大枫子为首味药),治疗瘤型和结核型麻风,根据短期观察,可使症状减轻,又可采用其制大枫子酸乙酯,作肌肉注射。

2、治神经性皮炎。可用大枫子30g,白藓皮30g,五倍子15g,松香12g,鹤虱草12g,苦参、黄柏、苍术、防风各9g,混合研末,作烟熏,并配合外用止痒药膏和内服溴剂、维生素等,有一定疗效。

3、治疗手癣。可用大枫子油配以核桃仁,猪脂等制成药丸,外搓患部,有一定疗效。[1]

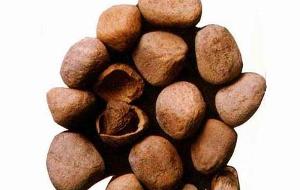

药材性状

干燥的成热种子,呈不规则的卵圆形,或多面形,稍有钝棱,长约1~2.5厘米,直径约1~2厘米。外皮灰棕色或灰褐色,有细纹,较小的一端有明显的沟纹。种皮厚而坚硬,厚约1.5~2毫米,内表面光滑,浅黄色或黄棕色,种仁与皮分离,种仁两瓣,灰白色,有油性,外被一层红棕色或暗紫色薄膜。气微,味淡。以个大、种仁饱满、色白、油性足者为佳。主产于越南、泰国、马来西亚等地。也产我国云南、台湾、广西等地区。

选方

大枫子①治大疯眉目遍身秽烂者:大枫子肉三十两,防风、川芎各十两,蝉壳、羌活、细辛、首乌、独活、苦参、当归、牛膝、全蝎、黄芪、薄荷各二两,白芷、枸杞、牛黄、血竭各五钱。为末,米糊丸,桐子大,每服十五丸,茶下,空心服,日进三次。(《解围元薮》大风丸)

大枫子①治大疯眉目遍身秽烂者:大枫子肉三十两,防风、川芎各十两,蝉壳、羌活、细辛、首乌、独活、苦参、当归、牛膝、全蝎、黄芪、薄荷各二两,白芷、枸杞、牛黄、血竭各五钱。为末,米糊丸,桐子大,每服十五丸,茶下,空心服,日进三次。(《解围元薮》大风丸)

②治大风疮裂:大风子烧存性,和麻油、轻粉研涂,仍以壳煎汤洗之。又治杨梅恶疮。(《岭南卫生方》)

③治一切疮疥脓肿等疮:大枫子肉;白矾(枯)各二两,真轻粉一两,为末。将柏油六两和匀涂之。(《疠疡机要》大枫子膏)

④治癣痒各疮:大枫子肉三钱,土硫黄二钱,枯矾一钱,明雄黄二钱。共为末,灯油调搽,(《血证论》大枫丹)

⑤治风刺亦鼻:大风子仁、木鳖子仁、轻粉、硫黄为末,夜夜水调涂之。(《纲目》)

⑥治手背皴裂:大风子捣泥涂之。(《寿域神方》)

不良反应及治疗

人应用后亦有产生头晕、头痛、胸痛、噎感、周身不适、发热、软弱、失眠、食欲不振、腹痛及全身发热感。还能刺激肾脏,产生蛋白尿及管型。《本草求原》:大枫子,须用纹银煎三日夜,去其浮油,以杀其毒,否则燥痰而伤血。多服必致失明。《南方主要有毒植物》:大枫子及其油脂有毒。中毒症状:恶心,呕吐,胸腹痛,严重的可出现溶血、肾炎、肝脂肪变性等。解救方法:洗胃,导泻,服活性炭。对症治疗:胸腹痛可用镇痛剂;如有溶血,可口服硫酸亚铁及注射复方卡古地铁,必要时输血。

求购

求购