- 托马斯·哈代

托马斯·哈代

人物生平

托马斯·哈代(4)1840年6月2日哈代生于英国西南部的多塞特郡,毗邻多塞特郡大荒原,[5]这里的自然环境日后成了哈代作品的主要背景。他的父亲是石匠,但爱好音乐。父母都重视对哈代的文化教育。1856年哈代离开学校,给一名建筑师当学徒,后为建筑师助理,司教堂修复。[7]建筑论文曾获英国皇家建筑学会奖。有音乐、绘画及语言才能,通古希腊文及拉丁文。在哲学、文学和自然科学方面有广博学识。受当时科学重大发现进化论影响,在宗教方面成为怀疑论者。

托马斯·哈代(4)1840年6月2日哈代生于英国西南部的多塞特郡,毗邻多塞特郡大荒原,[5]这里的自然环境日后成了哈代作品的主要背景。他的父亲是石匠,但爱好音乐。父母都重视对哈代的文化教育。1856年哈代离开学校,给一名建筑师当学徒,后为建筑师助理,司教堂修复。[7]建筑论文曾获英国皇家建筑学会奖。有音乐、绘画及语言才能,通古希腊文及拉丁文。在哲学、文学和自然科学方面有广博学识。受当时科学重大发现进化论影响,在宗教方面成为怀疑论者。

1862年前往伦敦,任建筑绘图员,并在伦敦大学进修语言,开始文学创作。

1867年因健康问题返回故乡。最初写作诗歌,后因无缘发表,改事小说创作。成名作是他的第四部小说《远离尘嚣》(1874)。从此,他放弃建筑职业,致力于小说创作。1867-1868年完成第一部小说《穷人与贵妇》,但未能出版。首次发表的小说是《计出无奈》(1871)[8]。接着发表《绿林荫下》(1872)、《一双湛蓝的眼睛》(1873),开始了以威塞克斯(Wessex)为背景的一系列乡土小说的写作。

1878年发表《还乡》,写游苔莎嫁给在巴黎当过钻石店经理的青年姚伯,幻想丈夫能带她离开荒原,后因种种误会和不幸夜间出走,失足落水而亡,最后姚伯因得不到乡亲的谅解和支持而事业难成,当了传教士。一些评论家认为《还乡》是他最出色的作品。另一部重要作品是《卡斯特桥市长》(1886),这是他唯一不以农村为背景的小说,写失业的打草工亨查德酒醉后卖掉了妻女,醒后悔恨,从此发愤,成了粮商,当了市长,妻子携女归来,但不久与合伙人吵翻,妻子去世,卖妻丑史被揭发,事业失败,女儿被生父领走,他孑然死于荒原草棚。

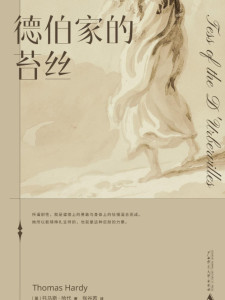

《德伯家的苔丝》(1891)是他最优秀的小说,写出身贫苦的少女苔丝被本家恶少亚雷·德伯奸污,后在牛奶场当了挤奶工,不久与牧师之子克莱相爱、结婚,新婚夜坦诚地向克莱讲了往事,结果遭弃,最后她杀死亚雷,被判绞刑。小说发表后被指责有违道德。《无名的裘德》(1896)招致更强烈的攻击,小说写孤儿裘德原想上大学、做牧师,后与表妹相爱同居,触犯了礼俗,为世不容,表妹最终回到丈夫身边,他则酗酒而死。激烈的攻击使哈代发誓再不写小说,自此全力作诗,发表了《威塞克斯诗集》(1898)、《今昔诗篇》(1901)等8个诗集。此外还有《林地居民》(1887)等许多长篇小说和4个短篇小说集。对家乡一带语言、习俗和生活方式的熟稔和生动表现使他的小说充满活力。他的作品往往带有宿命论的悲剧色彩。

1903年——1908年哈代关于拿破仑战争的三卷诗剧《列王》问世,主要用无韵诗写成。除描写史实外,还有一些插曲,述说韦塞克斯农民对战争的态度以及神明对世事的评论。哈代认为支配宇宙的是一种不知善恶、冷酷无情、没有知觉的“内在意志”,它的冲动几乎总是造成灾难。1910年,哈代被授予殊勋勋章。1912年哈代的妻子去世[9]。虽然他们婚后生活似乎并不幸福,他还是深感忧伤并将它写进了组诗《旧日火焰的痕迹》,其中包括一些感人至深的作品,如《声音》和《旅途之后》。

1914年与他的秘书F。E。达格代尔结婚[6],后者在他死后写有他的传记。1928年1月11日,哈代在多塞特多切斯特去世后,他的骨灰被安葬在威斯敏斯特教堂。按照他的遗愿,他的心脏安葬在他的出生地附近的斯廷斯福德教堂墓地。哈代至今仍是拥有最多读者的维多利亚时代小说家之一。

创作背景

哈代的创作时期包括从自由资本主义过渡到帝国 托马斯·哈代(3)主义的阶段[10]。他看到资本主义制度给劳动人民,尤其是给农民带来的不幸和灾难,对他们表示同情。他的小说一直以故乡道塞特郡和该郡附近的地区作背景。这是一个几乎没有工业可言的农业区,但它同样受到资本主义的渗透。特别是七十年代以后,资本主义的侵入破坏了整个农村,使农村的宗法社会的基础彻底崩溃。他观察了农业危机在道塞特郡所造成的悲惨后果,描写这一地区农民所受的灾难。但是他用唯心主义解释社会变化的原因,认为支配人的命运的是一种“弥漫宇宙的意志”。这是宿命论的观点。

托马斯·哈代(3)主义的阶段[10]。他看到资本主义制度给劳动人民,尤其是给农民带来的不幸和灾难,对他们表示同情。他的小说一直以故乡道塞特郡和该郡附近的地区作背景。这是一个几乎没有工业可言的农业区,但它同样受到资本主义的渗透。特别是七十年代以后,资本主义的侵入破坏了整个农村,使农村的宗法社会的基础彻底崩溃。他观察了农业危机在道塞特郡所造成的悲惨后果,描写这一地区农民所受的灾难。但是他用唯心主义解释社会变化的原因,认为支配人的命运的是一种“弥漫宇宙的意志”。这是宿命论的观点。

感情生活

托马斯·哈代(4)1874年9月17日,哈代和爱玛举行了婚礼[11],之后赴法国度蜜月,婚后他们在伦敦租屋定居下来。近十年之后的1883年,哈代在多切斯特郊外的马克斯门买下了一块地,哈代和爱玛此后一直生活在这幢别墅中,直到他们先后逝世。

托马斯·哈代(4)1874年9月17日,哈代和爱玛举行了婚礼[11],之后赴法国度蜜月,婚后他们在伦敦租屋定居下来。近十年之后的1883年,哈代在多切斯特郊外的马克斯门买下了一块地,哈代和爱玛此后一直生活在这幢别墅中,直到他们先后逝世。

两人的婚姻维持了38年,最终以爱玛的突然离世告终。在爱玛离世后,哈代才意识到自己过去对她的冷淡这么残酷,才意识到自己还深爱着她。这组悼亡诗在中文世界被称为“爱玛组诗”(Poems of 1912-13)。[12]

主要作品

| 中文名 | 英文名 | 出版年份 | 体裁 |

|---|---|---|---|

| 《韦塞克斯诗集》 | 1898 | 诗集 | |

| 《时光的笑柄》 | |||

| 《德伯家的苔丝》 | Tess,of,the,D'Urbervilles | 1891 | 小说 |

| 《无名的裘德》 | 1896 | 小说 | |

| 《绿林荫下》 | Under,the,Greenwood,Tree | 1872 | 小说 |

| 《今昔诗集》 | 1901 | 诗集 | |

| 《列王》 | 1903-1908 | 诗剧 | |

| 《计出无奈》 | Desperate,Remedies | 1871 | 小说 |

| 《远离尘嚣》 | Far,from,the,Madding,Crowd | 1874 | 小说 |

| 《还乡》 | The,Return,of,the,Native | 1878 | 小说 |

| 《早期与晚期抒情诗》 | 诗集 | ||

| 《一双湛蓝的眼》 | A,Pair,of,Blue,Eyes | 1873 | 小说 |

| 《威塞克斯诗集》 | 诗集 | ||

| 《卡斯特桥市长》 | The,Mayor,of,Casterbridge | 1886 | 小说 |

| 《一个富有想象的女人》 | |||

| 《艾丽西娅日记》 | |||

| 《一段纯粹的插曲》 | |||

| 《故乡人归来》 | |||

| 《美丽的独身》 | |||

| 《穷人与贵妇》 | The,Poor,Man,and,the,Lady | 小说 |

参考资料来源于[13]

主要成就

| 中文名 | 英文名 | 出版年份 | 体裁 |

|---|---|---|---|

| 《韦塞克斯诗集》 | 1898 | 诗集 | |

| 《时光的笑柄》 | |||

| 《德伯家的苔丝》 | Tess,of,the,D'Urbervilles | 1891 | 小说 |

| 《无名的裘德》 | 1896 | 小说 | |

| 《绿林荫下》 | Under,the,Greenwood,Tree | 1872 | 小说 |

| 《今昔诗集》 | 1901 | 诗集 | |

| 《列王》 | 1903-1908 | 诗剧 | |

| 《计出无奈》 | Desperate,Remedies | 1871 | 小说 |

| 《远离尘嚣》 | Far,from,the,Madding,Crowd | 1874 | 小说 |

| 《还乡》 | The,Return,of,the,Native | 1878 | 小说 |

| 《早期与晚期抒情诗》 | 诗集 | ||

| 《一双湛蓝的眼》 | A,Pair,of,Blue,Eyes | 1873 | 小说 |

| 《威塞克斯诗集》 | 诗集 | ||

| 《卡斯特桥市长》 | The,Mayor,of,Casterbridge | 1886 | 小说 |

| 《一个富有想象的女人》 | |||

| 《艾丽西娅日记》 | |||

| 《一段纯粹的插曲》 | |||

| 《故乡人归来》 | |||

| 《美丽的独身》 | |||

| 《穷人与贵妇》 | The,Poor,Man,and,the,Lady | 小说 |

创作特点

托马斯·哈代(3)哈代作为诗人,也颇有声誉。1898~1928年,他共出版8部近千首短诗,包括《威塞克斯诗集》、《今昔之歌》、《时间的笑柄》、《环境的讽刺》、《幻觉的瞬间》、《中晚期抒情诗》、《人性面面观》、《晚岁之歌》,其中包括感怀诗、哲理诗、爱情诗、咏物诗、讽刺诗、战争诗、悼亡诗等等。他还创作了两部诗剧《列王》和《康沃尔王后的著名悲剧》。

托马斯·哈代(3)哈代作为诗人,也颇有声誉。1898~1928年,他共出版8部近千首短诗,包括《威塞克斯诗集》、《今昔之歌》、《时间的笑柄》、《环境的讽刺》、《幻觉的瞬间》、《中晚期抒情诗》、《人性面面观》、《晚岁之歌》,其中包括感怀诗、哲理诗、爱情诗、咏物诗、讽刺诗、战争诗、悼亡诗等等。他还创作了两部诗剧《列王》和《康沃尔王后的著名悲剧》。

托马斯·哈代是—位跨世纪的伟大小说家[14]、诗人,在英国文学史上起着承上启下的桥梁作用,享有独特的地位,是英国文学史上最为杰出的作家之一,堪与托尔斯泰、陀思妥职夫斯基并列,被看作英国文学的先驱。

作品主题

悲剧色彩

托马斯·哈代作品(3)哈代的小说以他所生长生活的英格兰西南部地区为背景,富有浓重的地方色彩。

托马斯·哈代作品(3)哈代的小说以他所生长生活的英格兰西南部地区为背景,富有浓重的地方色彩。

他将这些小说大体分为3类:性格与环境的小说、罗曼史与幻想的小说和精于结构的小说。其中以第一类最为重要。属于此类的长篇小说有《绿林荫下》、《远离尘嚣》、《还乡》、《卡斯特桥市长》、《林居人》、《德伯家的苔丝》、《无名的裘德》。一般认为它们是哈代思想、艺术上最成熟的作品,其中又以悲剧故事《德伯家的苔丝》和《无名的裘德》最为杰出。前者写贫苦美丽的挤奶女工苔丝因年轻无知而失身于富家恶少亚雷·德伯,受尽精神上和物质上的煎熬,最后失去自己真心爱恋的安玑·克莱,悲愤绝望之中,杀死亚雷,坦然走上绞架。后一部小说写贫苦善良的孤儿裘德·范立奋发自学欲赴高等学府深造,但无入门之道。他与志趣相投的表妹淑·布莱德赫双双摆脱法定配偶而自由结合,但为社会所排斥,流浪街头,最后家破人亡。

这些作品表现了时代的先进思想,向维多利亚时代旧有习俗观念和制度提出严正挑战,在当时遭到非议。他的性格与环境的小说,大多是通过描述男女主人公一生的奋斗、追求、幻灭,反映人对美好生活和理想的追求,以及在此过程中人与环境(包括人与人之间)的剧烈冲突,因而富有广泛深刻的社会意义和哲理。属于罗曼史与幻想的小说,大致包括《一双湛蓝的秋波》、《司号长》、《塔中恋人》、《意中人》,侧重描绘以浪漫爱情为主要内容的人生图景。精于结构的小说有《计出无奈》、《埃塞贝妲的婚事》、《冷淡女子》等。在这类作品中,哈代着意进行了小说结构技巧方面的实验,从中可以看出哈代在小说创作过程中所作的多方面探索和尝试,以及他与当时流行的自然主义、新浪漫主义潮流的联系。后两类作品的思想主题往往也与性格与环境的小说相通,而且更加富有理想主义色彩,其中也不乏既引人入胜,又发人深省的佳作。他的中短篇小说,或嘲讽世事人生,或探索心理活动,或记述浪漫传奇。其中如《三怪客》等,已跻入世界中短篇小说佳作之林。哈代小说风格多变,题材广泛,内容丰富。他因在小说创作上所取得的突出成就而成为英国19世纪后期的代表作家。

哈代把坦诚表现现实当作他文学创作的虽根本原则。他没有像浪漫主义者那样赞美自然,号召人们回归自然,以此表现对人类社会的厌恶。他的作品主要关注的不是自然,而是人本身。因此,他不满足于“事物的表象”,而“要探寻事物表面之下隐藏着的深刻现实”。对他来说,自然并不是值得人们羡慕的东西,值得钦佩的是人的理想和不屈不挠的精神。

由于哈代文学创作的主要目的是描绘现实生活,他在小说中对人物的刻画完全遵循现实主义的原则。他笔下的人物是社会中的普通人,身上存在着人性的弱点。出于艺术上的原因,他也不愿意塑造彻头彻尾的恶棍。他的所有人物都有着人性,即使《德伯家的苔丝》中的亚雷也不例外。

哈代作品聚焦于普通人的生活。他认为,“在普通人生活中搏动的强烈兴致、激情和生活谋略”是足以让艺术家创作一生的主题,所以,文学作品应当是“普通生活的精确描述”。他在作品中描写自己所熟悉的乡村生活,表现人们壮志未酬的悲剧。关注普通人的生活是由菲尔丁开创、哈代忠实效仿的英国小说传统。

然而,普通人的生活也许会很平淡。哈代认为,艺术家所要解决的问题是如何既要忠实于生活,又要吸引读者,因此,艺术家应当描写“人类精神和肉体方面非同寻常的爱情”。所谓“非同寻常”指的是事件,而不是人性,因为“人性决不可以是变态的,否则就会失去可信性”。只有这样,作家才能在乎凡与不平凡之间寻求平衡,一方面引起读者的兴趣,另一方面增加作品的现实性。

哈代的诗冷峻、深刻、细腻、优美,言简意赅,自成一格,较他的小说更具有现代意识。诗剧《列王》是哈代思想艺术集大成之佳作。它以拿破仑战争为题材,囊括了欧洲与战争有关的种种地区和场所,出场人数达数百人。它属于不供演出用的案头剧,气势宏伟,语言优美,运用无韵诗、有韵诗及散文3种文体形式。哈代凭借战争进程中的各个重要环节,进一步深入阐发了他已往在小说和短诗中表达的思想。这部诗剧是作者近60年文学创作的深化和总结。

宗教反叛

哈代的小说具有浓厚的悲观色彩。他认为苔丝和裘德的悲剧都是冥冥中由神的意志安排定当的,无论人们怎样努力和反抗,总逃不脱神的意志的主宰。他把工人、农民的悲剧归结为命运的作弄,不去深入揭示悲剧的社会原因,从而减弱了作品的社会意义。他的小说在情节结构的安排上也反映出宿命论观点,导致主人公悲剧的每一个步骤,都被写成是不可避免的事件。有时作者还用神秘的预兆、诅咒等手法来渲染悲剧的必然性。由于他对宗法制农村社会的留恋,他在小说中常常很细致地描写古老的风俗习惯和农村的自然景色。

在悲剧的探索中,哈代发现了最高层次的悲剧主题:“有价值的事物受到不可逃避的环境的扼杀”。悲剧之所以不可避免,是因为环境是巨大的异己力量,非人力所能抗拒的悲剧所表现的事物之所以有价值,是因为悲剧主人公在寻求自我实现中表现出人的尊严和人的价值。不管生活多么悲惨,也不管结局多么惨烈,他们决不回避生活,而是正视残酷的生活现实。他们没有去阻止灾难性事件的发生,因为他们不放弃自己的追求。在悲剧创作中,哈代肯定人的感情、追求和在逆境中的抗争精神,因为悲剧与清静无为无缘。作为一位关注生活悲剧性的作家,哈代努力探索生活悲剧的成因,并试图找出摆脱生存困境的途径。

女性描写

托马斯·哈代作品(3)19世纪中后期,由于英国资本主义工业的高度发展,哈代的故乡这个英国南部残存的宗法制农村受到了猛烈冲击,农村社会走向毁灭,农民阶级逐渐解体。从农民遭受的不幸与灾难的社会现实中,哈代看到了资本主义的残酷与自私的本质,并陷入了对资本主义社会与基督教的悲观与绝望中。

托马斯·哈代作品(3)19世纪中后期,由于英国资本主义工业的高度发展,哈代的故乡这个英国南部残存的宗法制农村受到了猛烈冲击,农村社会走向毁灭,农民阶级逐渐解体。从农民遭受的不幸与灾难的社会现实中,哈代看到了资本主义的残酷与自私的本质,并陷入了对资本主义社会与基督教的悲观与绝望中。

1864年前后,哈代开始抨击基督教道德的虚伪性与僵死教条,对基督教提出质疑,并显露出叛逆的倾向。而在他的众多小说里,尤其是在后一阶段的作品当中,都表达了他对基督教的质疑与反叛。

哈代小说中的反基督教倾向之一,体现在作家对人道主义精神的肯定和歌颂上。哈代在自己的文学创作中反对压抑和催残人性,讴歌人的自然、美好的感情和爱情,热情颂扬积极、进取、自由的人道主义精神。

哈代小说中的反基督教倾向之二,是体现在作家把批判的矛头直接指向上帝和基督教伦理精神。这种倾向在《德伯家的苔丝》和《无名的裘德》中表现得最为强烈。

人物评价

在19世纪末期各种思潮不断涌现的时代,哈代也积极在思想内容、题材和技巧方面力求创新,如在表现女性形象时,力求展现真实女性及其生活体验,摆脱将女性形象进行“天使”“魔鬼”式简单二元性分化,展现她们丰富的自我意识和独立的思想见解。但作为一位男性作家,他也不可避免地具有局限性,这是男权社会文化和男性身份在他思想意识和作品中打上的双重烙印。如他仍旧带着男权中心文化的思想来看待女性和描写女性,在表现她们时将其塑造成男性双重的客体仍旧以第二性的“他者”身份存在:在同情她们不幸道遇的同时也谴责她们的欲望对男性和秩序的威胁和破坏。但同时,我们也要看到,在哈代身上及其作品中所表现出来的这种矛盾性是建立在时代变革的客观根基上,他自己也无法从男权思想主导的历史语境中抽身而出。此外,他时常在小说中流露出唯心主义和宿命论色彩,人不过是自然进化过程中的一种产物,女性的不幸也是命定的,是个无意识的意志力在操纵一切,女性的抗争也是徒劳的,这也在—定程度上削弱了他对男权社会的批判力度。

词条图册

托马斯·哈代作品(3)哈代的作品反映了资本主义侵入英国农村城镇后所引起的社会经济、政治、道德、风俗等方面的深刻变化以及人民(尤其是妇女)的悲惨命运,揭露了资产阶级道德、法律和宗教的虚伪性。他的作品承上启下,既继承了英国批判现实主义的优秀传统,也为20世纪的英国文学开拓了道路。

托马斯·哈代作品(3)哈代的作品反映了资本主义侵入英国农村城镇后所引起的社会经济、政治、道德、风俗等方面的深刻变化以及人民(尤其是妇女)的悲惨命运,揭露了资产阶级道德、法律和宗教的虚伪性。他的作品承上启下,既继承了英国批判现实主义的优秀传统,也为20世纪的英国文学开拓了道路。

哈代的小说在时间上都是在维多利亚时期完成的,但小说里的主题却远远超越了那个时代。他的主要小说都打破了传统小说对人物和情节的束缚,从遗传和环境的角度去重新观察认识人类。这是典型的自然主义写作风格,充斥着一种悲观的基调:面对自然与社会,人类往往是受控的一方。他们就像是生活在林子中的动物,在阳光灿烂的时候可以尽情地嬉笑玩耍;一旦暴风雨来临就惊慌失措,妥协投降者得以苟且偷生,奋起反抗者只能遭受更大的失败。这种自然主义的客观冷静的写作基调在现代主义甚至后现代主义创作中一直延续,哈代后期的作品尤其是诗歌就明显带有现代主义的倾向。

伍尔夫称他是“英国小说中最伟大的悲剧大师”,韦伯称他是“英国小说中的莎士比亚”。

徐志摩指出:“哈代绝非一个武断的悲观论者,虽然他有时在表现上不能制止他的愤慨与抑郁……哈代在他最烦闷最黑暗的时刻他也不放弃为他的思想寻求一条出路的决心,为人类前途寻求一条出路的决心。他的写实,他的所谓悲观,正是他在思想上的忠实与勇敢。”

-

欧拉新款R1将于成都车展上市 全新宝马2系Coupe最新谍照

2025-11-02 22:25:56 查看详情 -

马自达3经典款钜惠13000元 车展钜惠

2025-11-02 22:25:56 查看详情 -

有望在5月底上市 全新宝马X5

2025-11-02 22:25:56 查看详情 -

广汽本田全新皓影正式上市 宝马1系M运动曜熠版上市

2025-11-02 22:25:56 查看详情 -

雪佛兰开拓者正式上市 全新宝马7系/i7正式上市

2025-11-02 22:25:56 查看详情 -

珠海英菲尼迪Q50L优惠达5.4万 成都新宝马3系优惠5万元

2025-11-02 22:25:56 查看详情 -

成都新宝马3系优惠5万元 再送装潢礼包

2025-11-02 22:25:56 查看详情 -

运良版牧马人战马上市 4月15日正式上市

2025-11-02 22:25:56 查看详情 -

德阳马自达6最高优惠3.7万元 最低多少钱

2025-11-02 22:25:56 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都海马普力马现金优惠4千元

2025-11-02 22:25:56 查看详情

求购

求购