- LIGO

LIGO

建造背景

引力波是爱因斯坦广义相对论所预言的一种以光速传播的时空波动,如同石头丢进水里产生的波纹一样,引力波被视为宇宙中的“时空涟漪”。通常引力波都很低,如地球围绕太阳运行时,发出的引力波功率仅为200瓦。宇宙中大质量天体的加速、碰撞和合并等事件才可以形成强大的引力波,但由于波源超远距离,引力波传播到地球时变得非常微弱。因此需要超高灵敏度的仪器才有可能对引力波进行探测。

探测引力波意义重大,从科学意义上看,引力波可以直接与宇宙大爆炸连接。广义相对论中预言的引力波也可以产生于宇宙大爆炸中,这就是说大爆炸之初的引力波在137亿年后的今天仍然可以探测到。一旦发现了宇宙大爆炸时期的引力波,就有可能揭开宇宙的各种谜团,甚至或许能了解宇宙的开端和运行机制。

建造历史

20世纪60年代,马里兰大学的物理学家韦伯(Joseph Weber)试图用谐振原理探测引力波,他建造了一种共振型引力波探测器。该探测器由多层铝筒构成,直径1米,长2米,质量约1000千克,用细丝悬挂起来。当引力波经过圆柱时,圆柱会发生共振,进而可以通过安装在圆柱周围的压电传感器检测到。韦伯曾经在相距1000千米的两个地方同时放置了相同的探测器,只有两个探测器同时检测到相同的信号才被记录下来。1968年,韦伯宣称他探测到了引力波,立刻引起了科学界的轰动,但是后来的重复实验都一无所获。

后来世界各国又陆续建造了一些棒状探测器,但是效果并不理想。

20世纪70年代,加州理工学院的物理学家莱纳·魏斯(Rainer Weiss)等人开始考虑使用激光干涉方法探测引力波,其原理类似于迈克尔逊干涉仪。但引力波的探测对仪器的灵敏度要求非常高,要能够在1000米的距离上感知10^-18米的变化,相当于质子直径的千分之一才有可能。直到20世纪90年代,如此高灵敏度所需的技术条件才逐渐趋于成熟。

1991年,麻省理工学院与加州理工学院在美国国家科学基金会(NSF)的资助下,开始联合建设“激光干涉引力波天文台”(LIGO)。

1999年11月建成,耗资3.65亿美元。2005年-2007年,LIGO进行升级改造,包括采用更高功率的激光器、进一步减少振动等。升级后的LIGO被称为“增强LIGO”。

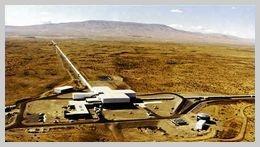

观测地点

LIGO主要有两个观测点,位于路易斯安那Livingston Parish的LIGO Livingston观测点,和华盛顿 Hanford的LIGO Hanford观测点。除此之外,在加州Passadena 的Caltech校园中还有LIGO 40m Prototype 。

探测原理

引力波探测器原理与迈克耳逊干涉仪和法布里-珀罗干涉仪的原理差不多,主要部分是两个互相垂直的长臂,每个臂长4000米,臂的末端悬挂着反射镜,管道采用不锈钢制成,直径1.2米,内部真空度为10^-12大气压。在两臂交会处,从激光光源发出的光束被一分为二,分别进入互相垂直并保持超真空状态的两空心圆柱体内,然后被终端的镜面反射回原出发点,激光束在臂中来回反射大约50次,使等效臂长大大增加,这样就会形成干涉条纹,如果有引力波通过,便会引起时空变形,一臂的长度会略为变长而另一臂的长度则略为缩短,这样就会造成光程差发生变化,因此激光干涉条纹就会发生相应的变化。

这好比是池塘中的水波。将漂浮物放置在水面上,当有波浪经过,物体便会在水面上沉浮不定。LIGO安置的镜子就如漂浮在引力波中的悬浮物。通过在干涉臂之间往返的激光,探测仪会将镜子间距离的轻微变化记录下来。

不过由于可能的干扰太多,为了排除一些干扰因素,减少不确定性的误差,LIGO在美国华盛顿州利文斯顿和新泽西州汉福德同时分别安置了两部完全相同的仪器,彼此相距3000千米。只有当两个探测器同时检测到相同的信号才有可能是引力波。

激光干涉引力波天文台的灵敏度是空前的,但科学家也不十分肯定能否探测到引力波,可以肯定的引力波在宇宙中是存在的,这需要宇宙级的碰撞事件,但如此事件较为罕见,在银河系内平均每1万年会发生一次。

科学家宣布探测到 宇宙诞生之初的引力波事件,这个发现使得我们可以窥视到宇宙诞生甚至未来的命运,之所以引力波探测显得非常困难是因为我们当前的探测手段非常“落后”,设备的灵敏度不够,因此科学家一直在试图打造更先进、更灵敏的引力波探测器。激光干涉引力波天文台于1999年11月建成,耗资3.65亿美元。2005年,激光干涉引力波天文台开始进行改造,包括采用更高功率的激光器、进一步减少振动等。2015年,最新的激光干涉引力波天文台就将正式上线,使用激光去调查宇宙中“虚无缥缈”的引力波,尤其是黑洞、中子星事件背后的引力波现象。在接下来的数年时间内,激光干涉引力波天文台可以探测到3亿光年远的引力波事件,但科学家认为要发现信号强大的引力波还需要更远、更灵敏的探测器,预计在2017年我们可以具备对5亿光年外引力波事件的调查能力,总之要想探测到引力波,就需要足够灵敏的探测器。

相关试验

实验室场景一

朴素的台面和擦亮的镜子悬挂试验架上,就像试验台上的一个钟摆。虽然此镜子可以透过可见光,但反射的几乎是干涉仪中激光发出的近100%的红外光。此干涉仪是包含有激光的一种仪器,利用红外线激光束发出的光线,能非常精确地测量距离。此激光束越长,此干涉仪就越灵敏。当特别强大的重力波经过此干涉仪时,它将会因时空扭曲而稍微改变此仪器的长度。

朴素的台面和擦亮的镜子悬挂试验架上,就像试验台上的一个钟摆。虽然此镜子可以透过可见光,但反射的几乎是干涉仪中激光发出的近100%的红外光。此干涉仪是包含有激光的一种仪器,利用红外线激光束发出的光线,能非常精确地测量距离。此激光束越长,此干涉仪就越灵敏。当特别强大的重力波经过此干涉仪时,它将会因时空扭曲而稍微改变此仪器的长度。

实验室场景二

俯视美国加利福尼亚理工学院干涉仪的顶上,可以看到一个“L”形装置,其每一条胳膊都包含有一个可以延伸40米的激光束。这些不锈钢室被抽空只剩下大约十亿分之一的大气,为激光束创造了一个非常重大且必要的真空环境。

俯视美国加利福尼亚理工学院干涉仪的顶上,可以看到一个“L”形装置,其每一条胳膊都包含有一个可以延伸40米的激光束。这些不锈钢室被抽空只剩下大约十亿分之一的大气,为激光束创造了一个非常重大且必要的真空环境。

这类似于华盛顿州和路易斯安那州的干涉仪样机,只是比较小一点。后者的胳膊可以测量4公里处的数据。这二处类似的装置让科学家来证实异常探测确实是重力波路过,而不是汽车经过此实验室。

实验室场景三

在此真空室中,激光束分裂器位于此干涉仪2条胳膊的交叉处,即“L”形的拐点上。此工作台是由一系列镜子、过滤器和其它光学装置构成。从这里看,此红外线激光束被输送到了此系统的每一条胳膊深处。每一束激光被用来校准同样的极端精确的回声。如果一束激光碰到了任何干涉,另一束激光就能测量到它。

探测重力波的问题是它们作用地球的效果变化特别小。由遥远事件产生的强大重力波等到它们到达地球时已经相当微弱了。正因为如此,用于探测重力波的仪器得特别精确和精细。图片左边是此干涉仪一条胳膊的一个终端,包含4面主镜中的一面,和各种各样的较小镜子在一起。这些镜子被用来校准和排列此激光。此主镜将激光束反射回“L”形的拐点上,以进行测量。

实验室场景四

此激光(在分裂之前)起源于右图上的白色管子中。这些管子里含有精心制作的精密仪器,用于探测尽可能多的信号噪音。此实验室中工作的噪音校正技术令人难以置信,它们具有一层层的隔离保护。此激光束来自一个20厘米的石英管中,此石英管悬挂在钟摆上。钟摆本身具有弹簧、地震隔离堆和真空室。

此悬浮的圆柱中前后回弹的光子以干涉仪运转的精确波长引起共鸣。任何频率的变化或此激光束长度的偏移会导致此真空室不会出现共鸣现象,从而能被此系统测量出来。

实验室场景五

此干涉仪一条胳膊未端的一个光学台面被用于监测激光束的强度、位置和角度。

实验室场景六

此光学台面用于感知来自此干涉仪胳膊交叉点上不同出口的光线,在这里有一天会探测到重力波的。为实现这一目标,它的上面覆盖有激光干涉重力波观测台建造的传感器。

实验室场景七

中心的3个盒子是象限光电二极管(QPDs),用于探测激光束的位置。

实验室场景八

激光干涉重力波观测台样机干涉仪需要大约十亿分之一大气的特别真空的环境,相当于低地球轨道运行中所发现的真空水平。为了达到此极度真空的状态,得配备一个自由振动的磁悬浮的涡轮泵才行。这里所拍摄的图片是真空歧管和远程控制阀,可帮助驱动此真空。

实验室场景九

这些充气风箱让干涉仪胳膊长度可以被用于调节来弥补此不锈钢的温度膨胀变化。如果没有这些风箱,当周围温度每一次变化时,高真空室将会被扯下来,拖拉到地板上。

研究探测

迄今为止,重力波研究并没有出现在项目第一期计划的四个实验中。有关分析也只是涉及到重力波的种类探讨。LIGO干涉仪能够搜索一些老化的行星崩解时所发出的冲击波,例如,两个密度很大的行星相撞时会发出高频波。其他的两支研究队伍,一个致力于研究电磁脉冲的周期性来源,另一个致力于早期宇宙留下的重力波背景,目前还没有什么明确的收获。从2000年10月开始运行以来,LIGO的科学家一直在努力减少噪音的影响--比如地震引起的振动和在路易斯安那伐木所带来的噪音--一些会使机器摇动并且阻碍机器寻找重力波的微弱信号。

2009年7月,增强LIGO开始运行直到2010年10月结束。但未能探测到引力波存在的可靠证据。

2015年,最新的激光干涉引力波天文台正式上线,理论上,该天文台可以探测到3亿光年远的引力波事件。但科学家认为要发现信号强大的引力波还需要更远、更灵敏的探测器,预计在2017年可以具备对5亿光年外引力波的检测能力。有10多个国家的超过一千名科研人员参与了该设备的运作。

2016年2月11日,加州理工学院、麻省理工学院以及“激光干涉引力波天文台(LIGO)”的研究人员当天在华盛顿举行记者会,他们探测到引力波的存在。

2017年10月16日,全球数十家科学机构联合宣布,从约1.3亿光年外,科学家们首次探测到壮丽的双中子星并合产生的引力波,及其光学对应体。该成果由美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)和欧洲“处女座”(Virgo)引力波探测器及全球其他70个地面及空间望远镜共同完成的,包括中国第一颗空间X射线天文卫星——“慧眼”HXMT望远镜和中国南极巡天望远镜。

2020年1月6日,美国激光干涉引力波天文台(LIGO)宣布,他们于2019年4月第二次探测到来自双中子星合并的引力波。研究人员发现,这次事件产生一个巨大质量的新天体,其总质量约是太阳的3.4倍,而在银河系中目前已知的双中子星系统总质量都不超过太阳的2.9倍。[1]

-

PRO上市 售价9.48万

2025-11-02 03:38:48 查看详情 -

江铃福特轻客持续打造最优TCO 锐骐超值版PK江铃国产共轨

2025-11-02 03:38:48 查看详情 -

江铃福特轻客持续打造最优TCO 江铃E200N豪华型怎么样

2025-11-02 03:38:48 查看详情 -

欧拉新款R1将于成都车展上市 全新宝马2系Coupe最新谍照

2025-11-02 03:38:48 查看详情 -

实拍江铃福特Equator 创富之选

2025-11-02 03:38:48 查看详情 -

实拍江铃福特Equator 江铃福特领界上市怎么选

2025-11-02 03:38:48 查看详情 -

Pro将于4月15日上市 12.9万元

2025-11-02 03:38:48 查看详情 -

捷途X95热爱Pro版上市 别克微蓝6插混车型上市

2025-11-02 03:38:48 查看详情 -

比亚迪秦Pro超越版将于5月20日上市 售价33900元

2025-11-02 03:38:48 查看详情 -

捷途X95热爱Pro版上市 补贴后售19.98万元起

2025-11-02 03:38:48 查看详情

求购

求购