- 四方城遗址

四方城遗址

一历史沿革

1979年,四方城遗址被湘西土家族苗族自治州革命委员会(州革发[1979]029 号文件)公布为州级文物保护单位,当时公布的名称为“汉代迁陵古城遗址”。

1993年,保靖县旅游开发办、公安局、文化局、政协文史委联合下发《关于保护酉水保靖河段的岩葬、摩岩石刻、古建筑及古建筑遗址等文物单位的规定》(保文联字[1993]1 号)的文件,要求切实加强四方城遗址主体及周边崖墓等文物单位的保护与管理。

2006年5月31日,四方城遗址被湖南省人民政府(湘政发[2006]17 号文件)公布为省级文物保护单位。

遗址保护规划2013年3月5日,四方城遗址被国务院(国发[2013]13 号文件)公布为第七批全国重点文物保护单位,编号 7-0370-1-370,并进一步明确了保护范围及建设控制地带。

遗址保护规划2013年3月5日,四方城遗址被国务院(国发[2013]13 号文件)公布为第七批全国重点文物保护单位,编号 7-0370-1-370,并进一步明确了保护范围及建设控制地带。

2014年1月18日,保靖县人民政府发布《关于加强四方城遗址保护管理》的通告,并树立通告牌。

2016年6月20日,湖南省文物考古研究所所长郭伟民及湖南省所考古专家一行深入保靖县考察四方城遗址发掘现场,并就四方城遗址保护和开发利用工作与陪同人员进行了座谈,听取了2016年四方城遗址考古发掘情况及保靖县文物保护和开发利用工作情况汇报。[2]

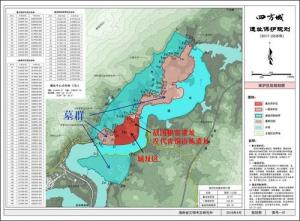

拟建洞庭路与四方城遗址关系图2017年3至4月,为配合保靖县酉水明珠工程建设,湖南省文物考古研究所组织湘西自治州文物局、保靖县文物局业务人员对四方城城址南台地和周边墓群进行了全面地调查普探和重点勘探。后因项目设计方案调整,2018年7-8月,湖南省文物考古研究所根据最新的设计方案对原调查勘探成果进行了复核,并开展了相应的文物调查勘探。2019年5至9月湖南省文物考古研究所组织湘西自治州考古所、保靖县文化旅游广电局、花垣县苗族博物馆等单位业务人员,在洞庭路工程范围(线路桩号K1+650-K1+950)内对涉及的洞庭墓群开展考古发掘【考执字(2019)第(452)号】。

拟建洞庭路与四方城遗址关系图2017年3至4月,为配合保靖县酉水明珠工程建设,湖南省文物考古研究所组织湘西自治州文物局、保靖县文物局业务人员对四方城城址南台地和周边墓群进行了全面地调查普探和重点勘探。后因项目设计方案调整,2018年7-8月,湖南省文物考古研究所根据最新的设计方案对原调查勘探成果进行了复核,并开展了相应的文物调查勘探。2019年5至9月湖南省文物考古研究所组织湘西自治州考古所、保靖县文化旅游广电局、花垣县苗族博物馆等单位业务人员,在洞庭路工程范围(线路桩号K1+650-K1+950)内对涉及的洞庭墓群开展考古发掘【考执字(2019)第(452)号】。

二遗址结构

城址区

地势北高南低,由南北两个台地和连接两台地的缓坡带组成,城址外侧有城壕,总面积 12.09 公顷。北台地高出四周,近方形,四周有城墙围合,为城内范围,台地东西残长238米,南北残长 265 米,海拔约 224 米,面积约 63070 平方米;南台地呈长方形,东西残长 268 米,南北残宽 145 米,海拔 212 米-202 米,面积约 38860 平方米。城址区南面台地海拔205 米以下为凤滩电站库区淹没范围。经考古勘探,南台地南缘靠近酉水河岸还发现有遗存,推测酉水水位线以下还存在有相关遗迹,尚待进一步的考古工作。两台地之间缓坡段宽约 60 米,垂直高差 12米多,人工利用原生基岩在缓坡地段开凿的道路连接南、北两台地。根据考古调查、勘探与发掘工作,截至2019年,确定有南门和东门两个城门门道。现北面和西面城壕为池塘和水稻田,长年积水,东面城壕南段清晰可辨出城壕的走向,为干壕。

战国粮窖遗址

战国粮窖遗址位于城址外东50 米,平面呈方形,残边长 4 米,半地穴式,窖底至地表残高1.2 米。

汉代青铜冶炼作坊遗址

汉代青铜冶炼作坊遗址位于城址外东北约 40 米,平面呈方形,残边长 3 米,半地穴式,残深 1.9 米。从有规律排列的柱洞分析,两处遗址的地面建筑均为四面坡水攒尖式木架结构。

墓群

分布在城址区的南部、北部和西部,列入已公布的全国重点文物保护单位四方城遗址内的墓群有十七个,包括有庙堡墓群、岩壳堡墓群、歇铁墓群、麻栗堡墓群、猫儿屋场墓群、王堡墓群、沙坪墓群、上大枯墓群、乳香岩墓群、泡儿枯墓群、辛吉枯墓群、非山枯墓群、桐其墓群、汰乃枯墓群、彭家园墓群、女巴枯墓群、洞庭墓群。

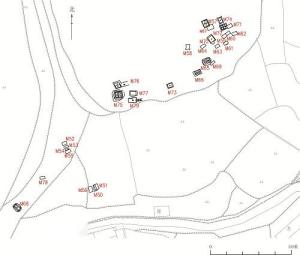

保靖四方城洞庭墓群墓葬分布图2019年,因配合保靖酉水明珠工程路网建设项目,湖南省文物考古研究所发掘了洞庭墓群东北部。此次共发掘的30座墓葬,时代自西汉延续至东汉,大致可分为西汉早期、西汉中期、西汉中晚期、西汉晚期至新莽、东汉这五个阶段。

保靖四方城洞庭墓群墓葬分布图2019年,因配合保靖酉水明珠工程路网建设项目,湖南省文物考古研究所发掘了洞庭墓群东北部。此次共发掘的30座墓葬,时代自西汉延续至东汉,大致可分为西汉早期、西汉中期、西汉中晚期、西汉晚期至新莽、东汉这五个阶段。

西汉早期M63(西南→东北)(出陶鼎1、盒1、方壶1)洞庭墓群西汉早期墓葬以M58-M64为代表。制作简陋,体量偏小,多为单棺。随葬器物较少,多为滑石璧、1-2套陶质鼎、盒、方壶、圆壶的器物组合,少数仅为1-2件生活用器陪葬,反映了西汉早期国力赢弱、民生维艰,但礼制规范的社会形态。

西汉早期M63(西南→东北)(出陶鼎1、盒1、方壶1)洞庭墓群西汉早期墓葬以M58-M64为代表。制作简陋,体量偏小,多为单棺。随葬器物较少,多为滑石璧、1-2套陶质鼎、盒、方壶、圆壶的器物组合,少数仅为1-2件生活用器陪葬,反映了西汉早期国力赢弱、民生维艰,但礼制规范的社会形态。

西汉中期M66(西南→东北)洞庭墓群西汉中晚期墓葬以M68、M75、M76为代表。制作讲究,体量较大较深,多有棺椁。器物丰富,有滑石璧、鼎、盒、方壶、圆壶、盆、盘、罐、钵、甑、炉、灶、硬陶罐等。其中鼎、盒、方壶、圆壶的礼器组合已不规范,或有逾制,盒的数量明显减少,同时日用陶器和模型明器数量增多。西汉中期M66有棺椁,器物置于棺外、椁室头厢(出滑石璧1、铜带钩1、铜圆壶1、陶鼎2、方壶2、圆壶2、盒2、簋1、罐4、环首刀1)

西汉中期M66(西南→东北)洞庭墓群西汉中晚期墓葬以M68、M75、M76为代表。制作讲究,体量较大较深,多有棺椁。器物丰富,有滑石璧、鼎、盒、方壶、圆壶、盆、盘、罐、钵、甑、炉、灶、硬陶罐等。其中鼎、盒、方壶、圆壶的礼器组合已不规范,或有逾制,盒的数量明显减少,同时日用陶器和模型明器数量增多。西汉中期M66有棺椁,器物置于棺外、椁室头厢(出滑石璧1、铜带钩1、铜圆壶1、陶鼎2、方壶2、圆壶2、盒2、簋1、罐4、环首刀1)

西汉中晚期M76(西南→东北)洞庭墓群西汉中晚期墓葬以M68、M75、M76为代表。制作讲究,体量较大较深,多有棺椁。器物丰富,有滑石璧、鼎、盒、方壶、圆壶、盆、盘、罐、钵、甑、炉、灶、硬陶罐等。其中鼎、盒、方壶、圆壶的礼器组合已不规范,或有逾制,盒的数量明显减少,同时日用陶器和模型明器数量增多。西汉中晚期M76,有棺椁,墓主随身器物放于棺内,其它陪葬置于椁室一侧(出大滑石壁2、中滑石壁1、小滑石壁5、铜镜2、铜泡钉、五铢钱、陶鼎4、方壶5、圆壶5、盒1、小壶3、罐1、盆2、钵1、盘2、博山炉1、灯1、井1、灶2、谯壶1、水盂1、豆1、硬陶罐1、硬陶小罐1)

西汉中晚期M76(西南→东北)洞庭墓群西汉中晚期墓葬以M68、M75、M76为代表。制作讲究,体量较大较深,多有棺椁。器物丰富,有滑石璧、鼎、盒、方壶、圆壶、盆、盘、罐、钵、甑、炉、灶、硬陶罐等。其中鼎、盒、方壶、圆壶的礼器组合已不规范,或有逾制,盒的数量明显减少,同时日用陶器和模型明器数量增多。西汉中晚期M76,有棺椁,墓主随身器物放于棺内,其它陪葬置于椁室一侧(出大滑石壁2、中滑石壁1、小滑石壁5、铜镜2、铜泡钉、五铢钱、陶鼎4、方壶5、圆壶5、盒1、小壶3、罐1、盆2、钵1、盘2、博山炉1、灯1、井1、灶2、谯壶1、水盂1、豆1、硬陶罐1、硬陶小罐1)

西汉晚至新莽M77(北→南)洞庭墓群西汉晚至新莽墓葬以M71、M72、M77为代表。制作略显粗糙,体量偏小,多有棺椁。随葬器物略丰富,有滑石璧、鼎、方壶、圆壶、罐、钵、杯、灶、井、舂等,礼器类不再成组出现,多只有壶,日用陶器和模型明器数量减少,铁剑、刀类较多。西汉晚至新莽M77为夫妻合葬墓,一椁,双棺并列(出滑石壁2、滑石鼎1、方壶2、圆壶1、方案1、耳杯2、杯2、勺2、瓢1、谯壶1、锥1、咀1、灶1、舂1、猪2、环1、剑首1、印章7、铜鼎1、方壶1、圆壶1、炭炉1、铜钵1、铜钱、铁剑1、铁削1、铁器1、硬陶罐5)

西汉晚至新莽M77(北→南)洞庭墓群西汉晚至新莽墓葬以M71、M72、M77为代表。制作略显粗糙,体量偏小,多有棺椁。随葬器物略丰富,有滑石璧、鼎、方壶、圆壶、罐、钵、杯、灶、井、舂等,礼器类不再成组出现,多只有壶,日用陶器和模型明器数量减少,铁剑、刀类较多。西汉晚至新莽M77为夫妻合葬墓,一椁,双棺并列(出滑石壁2、滑石鼎1、方壶2、圆壶1、方案1、耳杯2、杯2、勺2、瓢1、谯壶1、锥1、咀1、灶1、舂1、猪2、环1、剑首1、印章7、铜鼎1、方壶1、圆壶1、炭炉1、铜钵1、铜钱、铁剑1、铁削1、铁器1、硬陶罐5)

东汉砖室M79(东→西)东汉墓葬以M79为代表。制作考究,墓顶封土较厚,其下为砖券。砖室墓由墓道、甬道、前室、后室组成,器物大部置于前室,有滑石璧、鼎、盒、圆壶、谯壶、钵、灯、仓、井、灶、磨、鸡、屋、硬陶坛、罐、铁剑等,此时鼎盒类礼器器型已发生较大变化,模型明器种类增多,硬陶坛罐类亦增多,铁器类沿用。东汉砖室M79,单棺,器物多置于前室,棺木放于后室(出滑石壁1、滑石盒1、盘2、勺2、杯1、樽1、案2、灶1、磨1、印章1、玉带钩1、玉塞1、玉饰片1、柿蒂纹铜饰、铜泡钉,铜镜1、铜钱、陶鼎1、圆壶1、钵1、谯壶1、灯2、仓1、井1、屋1、鸡2、鸡埘1、铁剑1、硬陶罐8)

东汉砖室M79(东→西)东汉墓葬以M79为代表。制作考究,墓顶封土较厚,其下为砖券。砖室墓由墓道、甬道、前室、后室组成,器物大部置于前室,有滑石璧、鼎、盒、圆壶、谯壶、钵、灯、仓、井、灶、磨、鸡、屋、硬陶坛、罐、铁剑等,此时鼎盒类礼器器型已发生较大变化,模型明器种类增多,硬陶坛罐类亦增多,铁器类沿用。东汉砖室M79,单棺,器物多置于前室,棺木放于后室(出滑石壁1、滑石盒1、盘2、勺2、杯1、樽1、案2、灶1、磨1、印章1、玉带钩1、玉塞1、玉饰片1、柿蒂纹铜饰、铜泡钉,铜镜1、铜钱、陶鼎1、圆壶1、钵1、谯壶1、灯2、仓1、井1、屋1、鸡2、鸡埘1、铁剑1、硬陶罐8)

三遗址价值

1、四方城遗址有较丰富而珍贵的地下遗存,是研究当地土著文化以及战国楚、巴、濮等文化关系多元一体的重要资料和物证。据考古资料,四方城遗址上限年代为战国时期,极有可能延续至汉代,倘若这一推测通过考古学手段验证,在研究湘西区域性考古学文化序列和认识当时中央集权的政治体制方面具有重要意义。

2、四方城遗址地理位置优越,文化背景独特,在湘西地区占有其重要历史地位。遗址地处酉水中游,其与下游的古丈白鹤湾、永顺的王村和上游的龙山里耶、大板以及保靖的魏家寨等重要遗址及古墓群形成了一个有机的文化整体,时代延续脉络较清晰,文化现象较丰富而复杂,进一步加深对该遗址的认识,有利于我们展开各学科的深入研究。

3、通过对四方城遗址的考古发掘可复原酉水流域建治史实以及其与周邻诸重要遗址的关系具有重要现实意义。湘西之地属武陵山区,与四川、贵州、湖北为邻,自古为多民族杂处,被封建统治者视为“荒服”或“蛮人”之域。故 “正史”对其记载寥寥无几,即使清代以后修的各种地方志,有关记载也大都语焉不详,并多传说,因此,很有必要通过考古学手段重建酉水流域地区的历史,特别是战国、秦汉文化史在湘西的承启关系。

-

福建省昙石山遗址博物馆

2025-09-21 12:51:11 查看详情 -

大悦城控股集团股份有限公司

2025-09-21 12:51:11 查看详情 -

长安除魔司之危机不夜城

2025-09-21 12:51:11 查看详情

求购

求购