- 量子传送

量子传送

基本介绍

但是在量子状态下,两个纠缠的光子互为一组,互相关联,并且可以在一个地方神秘消失,不需要任何载体的携带,又在另一个地方瞬间神秘出现。量子传送利用的就是量子的这种特性。[1][2][3]

获取信息

量子传送 通过专用装置获取物质本身在量子态的所有信息。(但困难在于量子力学的不确定性不允许精确地提取物质量子态的全部信息,使得复制品不可能是完美的。量子信息与传统信息不同,它不可计量.其拥有更大的信息存储能力,而且无法被截获.因此使用量子信息传递将非常安全.)

量子传送 通过专用装置获取物质本身在量子态的所有信息。(但困难在于量子力学的不确定性不允许精确地提取物质量子态的全部信息,使得复制品不可能是完美的。量子信息与传统信息不同,它不可计量.其拥有更大的信息存储能力,而且无法被截获.因此使用量子信息传递将非常安全.)

传送信息

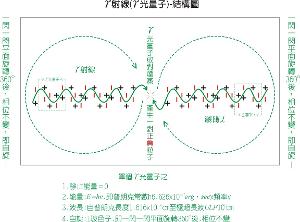

光子-内部结构模型图 利用量子纠缠技术(光子等粒子的量子纠缠原理)。在微观世界里,不论两个粒子间距离多远,一个粒子的变化都会影响另一个粒子的现象叫量子纠缠,这一现象被爱因斯坦称为“诡异的互动性”。我们首先把一对携带着信息的纠缠的光子进行拆分,将其中一个光子发送到特定位置,这时,两地之间只需要知道其中一个光子的即时状态,就能准确推测另外一个光子的状态,从而实现类似‘超时空穿越’的通信方式。 复制信息: 利用与原物质一样的成分,由传送所得信息 对物质进行完美重组,完成后传送完成。

光子-内部结构模型图 利用量子纠缠技术(光子等粒子的量子纠缠原理)。在微观世界里,不论两个粒子间距离多远,一个粒子的变化都会影响另一个粒子的现象叫量子纠缠,这一现象被爱因斯坦称为“诡异的互动性”。我们首先把一对携带着信息的纠缠的光子进行拆分,将其中一个光子发送到特定位置,这时,两地之间只需要知道其中一个光子的即时状态,就能准确推测另外一个光子的状态,从而实现类似‘超时空穿越’的通信方式。 复制信息: 利用与原物质一样的成分,由传送所得信息 对物质进行完美重组,完成后传送完成。

传送简介

1993年美国物理学家贝尼特等人提出了量子隐形传送的方案:将某个粒子的未知量子态(即未知量子比特)传送到另一个地方,把另一个粒子制备到这个量子态上,而原来的粒子仍留在原处。其基本思想是:将原物的信息分成经典信息和量子信息两部分,它们分别经由经典通道和量子通道传送给接收得者。经典信息是发送者对原物进行某种测量而获得的,量子信息是发送者在测量中未提取的其余信息。接收者在获这两种信息之后,就可制造出原物量子态的完全复制品。这个过程中传送的仅仅是原物的量子态,而不是原物本身。发送者甚至可以对这个量子态一无所知,而接收者是将别的粒子(甚至可以是与原物不相同的粒子)处于原物的量子态上。原物的量子态在此过程中已遭破坏。

量子传送 1997年年底奥地利的一个研究小组首先在实验上演示成功了量子隐形传送,论文发表在《自然》上,引起国际学术界的极大兴趣。此后,有若干研究小组也相继在实验上实现了量子隐形传送。

量子传送 1997年年底奥地利的一个研究小组首先在实验上演示成功了量子隐形传送,论文发表在《自然》上,引起国际学术界的极大兴趣。此后,有若干研究小组也相继在实验上实现了量子隐形传送。

目前,中国在这一方面的成果领先世界。由中国科大和清华大学组成的联合小组在量子态隐形传输技术上取得的新突破,可能使这种以往只能出现在科幻电影中的“超时空穿越”神奇场景变为现实。该小组早在2005年就在合肥创造了13公里的自由空间双向量子纠缠“拆分”、发送的世界纪录,同时验证了在外层空间与地球之间分发纠缠光子的可行性。2007年开始,中国科大——清华大学联合研究小组在北京架设了长达16公里的自由空间量子信道,并取得了一系列关键技术突破,最终在2009年成功实现了世界上最远距离的量子态隐形传输,证实了量子态隐形传输穿越大气层的可行性,为未来基于卫星中继的全球化量子通信网奠定了可靠基础。 [4]

-

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 再送装潢礼包

2025-09-21 15:17:12 查看详情 -

多重礼遇齐放送,江铃皮卡助力用户春启新程 高大方正

2025-09-21 15:17:12 查看详情 -

享万元钜惠+整车终身质保 送全险

2025-09-21 15:17:12 查看详情 -

大连沃尔沃S90现金优惠7.2万 购S80送全购置税加全险

2025-09-21 15:17:12 查看详情 -

成都新宝马3系优惠5万元 再送装潢礼包

2025-09-21 15:17:12 查看详情 -

购买天津一汽夏利送导航可享受零首付 贷款购车低首付低利率

2025-09-21 15:17:12 查看详情 -

济南荣威RX3现金优惠5000元 购S80送全购置税加全险

2025-09-21 15:17:12 查看详情 -

成都荣威RX3现金优惠达8000元 送全车装潢礼包

2025-09-21 15:17:12 查看详情 -

成都哈弗H9最高优惠5000元 送全车装潢礼包

2025-09-21 15:17:12 查看详情 -

多重礼遇齐放送,江铃皮卡助力用户春启新程 硬派家族

2025-09-21 15:17:12 查看详情

求购

求购